中國的肥胖人口到底有多少?《柳葉刀》經過長達 14 年、六次大規模調查后,對中國肥胖人口數做出了預估——8500 萬。其中 4800 萬成年男性,3700 萬成年女性,胖男人比胖女人足足多出 1100 萬。

到底是什么使我們變胖,肥胖背后又隱藏著哪些健康問題?我們一起來聊聊關于“變胖”的問題~

01

中國人的肥胖歷程

根據世界衛生組織的標準,體重指數(BMI)一般在 18.5~24.9kg/㎡為正常,如果超過 28kg/㎡ 就屬于肥胖了。

中國人的肥胖,并不是近幾年才顯現出的。從 20 世紀 80 年代初開始,成年人的平均體重指數和肥胖率就在穩步上升。

就拿 2004 年來說,我國肥胖人口總數是 2800 萬,而到了 2018 年這個數字翻了三倍。在這 14 年間,中國人的平均 BMI 從 2004 年的 22.7 上升到了 2018 年的 24.4,肥胖患病率從 3.1% 上升至 8.1%,增長速度可見一斑。

唯一慶幸的是,這期間肥胖率的增長速度并沒有一路狂飆到失控。數據顯示,2010 年-2018 年平均 BMI 上升速度放緩,最直觀體現在 2010 年之后肥胖患病率增幅也下降了。

圖片來源:參考文獻[4]

但增長速度下降,并不意味著我們擺脫了肥胖的困擾。

在所有人盡量維持較低水平的 BMI 時,有一個群體的平均 BMI 一直居高不下——

30~49 歲的城市中年男性。

在《柳葉刀》的調查中顯示,2004 年平均 BMI 和肥胖患病率均低于女性的中國男性,在 2018 年完成了身材上的“逆襲”,成為全國最胖的群體。

而在所有男性群體中,高學歷男性的肥胖患病率又比低學歷的男性高出 100% 以上。

這中間發生了什么,讓越來越多人尤其是受教育程度較高的中國男性,在變胖的路上一去不復返?

其實只要往前回溯三十年和如今的生活做對比,就不難找到答案。自 1990 年代以來,中國居民飲食模式發生了翻天覆地的變化:

除了脂肪攝入水平大幅提高,在外就餐頻率增長,越來越多人開始從事輕度體力活動的職業,并且開始依賴機動車出行。

簡言之,生活變好了,也變忙了。不健康的生活方式下,體育鍛煉的意識不夠,久而久之體重就超標了。

02

肥胖的后果,被嚴重低估了

看一看身邊人的腰圍和體重,不難發現肥胖儼然已經成為一種“流行病”。

而恰恰是因為“身邊都是胖子”,很多人忽略了肥胖對身體真正的危害。

科學上對超重和肥胖的定義是,機體總脂肪含量過多和/或局部脂肪含量增多及分布異常,是由遺傳和環境等因素共同作用而導致的慢性代謝性疾病。

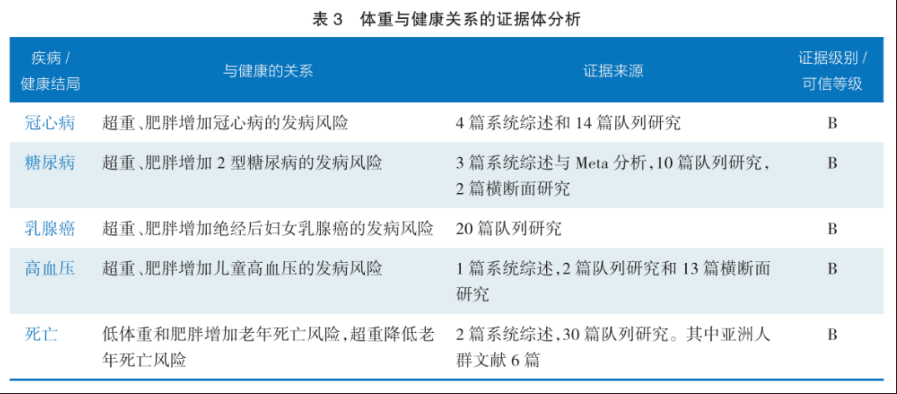

過量的脂肪堆積,對健康的損害是多方面的。多項調查研究顯示,與肥胖相關的共存疾病超過 200 種。且因人群和肥胖類型的不同,帶來的風險也不盡相同:

1.腹型肥胖,心血管疾病和慢性病的溫床

腹型肥胖,顧名思義脂肪主要在腹部,特別是在腹腔內臟蓄積過多,也被稱為“中心型”或“向心性”肥胖。臨床數據已證實,它是心血管疾病和糖尿病的重要危險因素,同時也是血脂異常和高尿酸血癥的重要危險因素。與正常體重人群相比,此類型肥胖和超重人群患四種慢性病的風險達 2~5 倍。

值得一提的是,很多人認為腹型肥胖是男性專屬,其實不然。

2009 年中國成年男性和女性腹型肥胖患病率分別是 27.8% 和 45.9%,且正在不斷向年輕化發展。

2.女性肥胖,生殖系統的混亂制造者

和很多人生活中的觀察一樣,女性不僅比男性更易肥胖,且主要集中在腹部和臀股部。女性體重一旦超標,最特別的危害就是生殖內分泌紊亂,從而引發月經失調、不孕及乳腺癌、子宮內膜癌等多種疾病。其中,子宮內膜癌是最值得重視的。

研究顯示,在 BMI 介于 25~29 之間的 60~69 歲肥胖婦女中,發生子宮內膜癌的相對危險性是正常的 2 倍多。體重超過正常的 15% 發生子宮內膜癌的危險性增加 3 倍多。

而如果是孕婦肥胖,面臨的風險則更大,包括但不限于流產、新生兒先天畸形、死產死胎等。

3.少肌性肥胖,老年人跌倒的元兇之一

隨著年齡增長,即使老年人的體重不變,身體組織也會逐漸發生改變:脂肪比率增加,整體肌肉量和品質降低。當越來越多脂肪堆積在腹部臟層及器官之間,便形成了少肌性肥胖。

有文獻報道,我國老年人少肌性肥胖患病率為 4%~20%,與單純肥胖相比,少肌性肥胖的老年人更易患身體殘疾和平衡障礙,跌倒的風險隨之增加。

中國是世界上人口老齡化速度最快的國家之一,而少肌性肥胖直接影響著老年人的生活質量,所以是非常值得重視的問題。

圖片來源:參考文獻[4]

03

擺脫肥胖,你應該怎么做?

盡管肥胖正在為各種人群帶來不同的困擾,但我們也并不是拿它沒辦法。

無數臨床數據表明,即使小幅度減重也能改善上面提到的共存疾病。

由于導致超重和肥胖的主要原因是攝入和消耗的能量不平衡,所以如果你是想要減重的肥胖人群,歸根結底還是從這兩招入手——管住嘴,邁開腿。

1.飲食管理:適當多吃肉,減少主食攝入

高蛋白膳食,指每日蛋白質攝入量超過每日總能量的 20% 但不超過 30%。由于攝入的蛋白質不能被人體儲存而需立即進行代謝和利用,適當增加雞蛋、魚肉等蛋白質攝入,能增加飽腹感和靜息能量消耗,顯著減輕體重、縮小腰圍。低碳水化合物飲食,將日常飲食中的米、面等碳水化合物占比降至每日總能量的 ≤20%,經過研究論證,可在短期內(≤6 個月)有效控制超重肥胖患者的體重和體脂肪。

除此之外,改善吃飯狼吞虎咽的不良習慣,將含糖飲料、零食從飲食名單中去除,都能有效幫助減重。

2.體育鍛煉:不僅減重,還防反彈

缺乏身體活動是超重/肥胖的重要危險因素之一,適當運動能通過增加能量消耗達到負能量平衡。建議以有氧運動(快走、慢跑、騎自行車等)結合抗阻訓練(深蹲、俯臥撐、仰臥起坐等)作為減重的運動方式。

《中國居民膳食指南(2022)》建議,每周至少 150 分鐘中等強度身體鍛煉,可以減少體重過度增加的風險,防止 BMI 增加。

對于沒有運動習慣的人來說,可以利用零碎時間累積多次短時運動,只要堅持下去,在相同運動量下效果甚至優于一次連續長時間運動。如果減重達到一定效果,想要防止體重反彈,每周應進行大于 300 分鐘的中高強度(球類、爬山、快速自行車等)身體鍛煉。

“胖來如山倒,減肥如抽絲。”很多人在不知不覺中體重就超標了,但想要將體重控制住,卻需要日積月累的自制力。也許減重的效果沒有那么快,但只要將好習慣融入生活細節中,在想要放棄的時候提醒自己:減重不僅是為了好看,更是為了健康!堅持下去,生活一定不辜負你的努力。

參考文獻:

[1] 中國醫療保健國際交流促進會營養與代謝管理分會.中國超重/肥胖醫學營養治療指南(2021)[J].中國醫學前沿雜志(電子版),2021,13(11):1-55.

[2] Wang L, Zhou B, Zhao Z, et al. Body-mass index and obesity in urban and rural China: findings from consecutive nationally representative surveys during 2004-18[J].The Lancet,2021;398(10294):53-63.

[3] 李瑤玥,王桂新.社會經濟因素對中國居民肥胖的影響[J]人口與發展,2022,28(5):107-125.

[4] 中國營養學會編著.中國居民膳食指南科學研究報告(2021)[M].人民衛生出版社,2021.

[5] 何向陽,劉錚,徐英,彭績,趙仁成.肥胖與四種常見慢性病的相關性分析[J].預防醫學,2020,32(7):692-697.

[6] 劉菲,蒲力力.肥胖對女性生殖健康影響的研究進展[J].中國優生與遺傳雜志,2006,14(10):1-5.

[7] 楊越,王彥.少肌性肥胖的研究進展[J].中國現代醫藥雜志,2018,20(3):98-101.

[8] SANADA K, CHEN R, WILLCOX B, et al. Association of sarcopenic obesity predicted by anthropometric measurements and 24-yall-cause mortality in elderly men: The Kuakini Honolulu Heart Program[J].Nutrition,2018,46:97-102.

[9] TIAN S, XU Y. Association of sarcopenic obesity with the risk of all-cause mortality:A meta-analysis of prospective cohort studies[J].Geriatr Gerontol Int, 2016,16(2):155-166.

[10] Obesity in China: time to act[J]The Lancet Diabetes & Endocrinology,2021,9(7):407.

[11] 陸彥妤,郭惠蘭,沈放,黃曉旭.低碳水化合物飲食控制超重肥胖的研究進展[J].預防醫學,2021,33(12):1231-1235.

作者:jting

審核:高超 中國疾病預防控制中心營養與健康所副研究員

來源: 科普中國

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國新媒體

科普中國新媒體