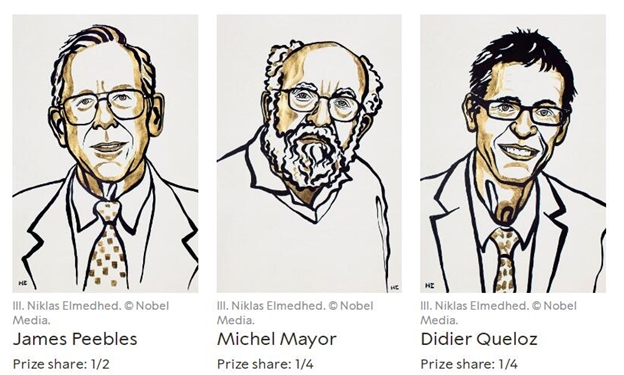

2019年諾貝爾物理學獎得主介紹

瑞典皇家科學院將2019年諾貝爾物理學獎授予美國普林斯頓大學James Peebles教授,以表彰他“在物理宇宙學的理論發現”,以及瑞士日內瓦大學的Michel Mayor教授和瑞士日內瓦大學教授兼英國劍橋大學教授Didier Queloz,以表彰他們“發現了一顆圍繞類太陽恒星運行的系外行星”。他們將分享900萬瑞典克朗(約合人民幣697萬元)的獎金。其中一半獎金授予James Peebles;另一半獎金由Michel Mayor和Didier Queloz共同分享。

什么是宇宙大爆炸論

“大爆炸宇宙論”(The Big Bang Theory)是現代宇宙學中最有影響的一種學說。它的主要觀點是認為宇宙曾有一段從熱到冷的演化史。在這個時期里,宇宙體系在不斷地膨脹,使物質密度從密到稀地演化,如同一次規模巨大的爆炸。天文學家認為,迄今為止,宇宙存在了大約138億年,用望遠鏡觀察到的結果顯示宇宙在138億年前并不是像現在這樣廣闊,而是非常小的。經過大爆炸之后,宇宙在短時間迅速擴張,形成了最簡單的原子,氫原子形成了,而后逐漸形成了恒星和各類星系。數十億年后,恒星內部的原子形成了地球和我們人類。

什么是恒星

恒星是由引力凝聚在一起的球型發光等離子體,太陽就是最接近地球的恒星。夜間,從地球上肉眼可以看到許多其他恒星,由于它們與地球之間的距離很大,因此它們在天空中顯示為多個固定的發光點。從歷史上看,比較亮的恒星都獲得了適當的名稱,天文學家匯編了星表,把恒星分成星座和星群,以更好地識別已知星并提供標準化的恒星稱號。恒星都是氣態星球。晴朗無月、能見度好的夜晚,一般人用肉眼大約可以看到6000多顆恒星,借助望遠鏡,則可以看到幾十萬乃至幾百萬顆以上。銀河系中的恒星大約有1500-4000億顆,我們所處的太陽系的主星太陽就是一顆恒星。

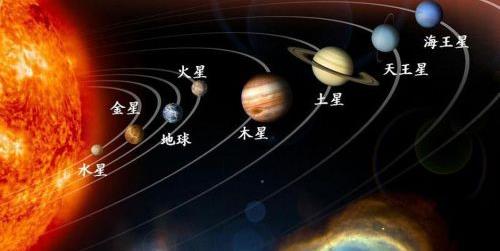

什么是行星

行星通常指自身不發光,環繞著恒星的天體。其公轉方向常與所繞恒星的自轉方向相同。一般來說行星需具有一定質量,行星的質量要足夠的大且近似于圓球狀,自身不能像恒星那樣發生核聚變反應。

我們在宇宙中的位置的新視角

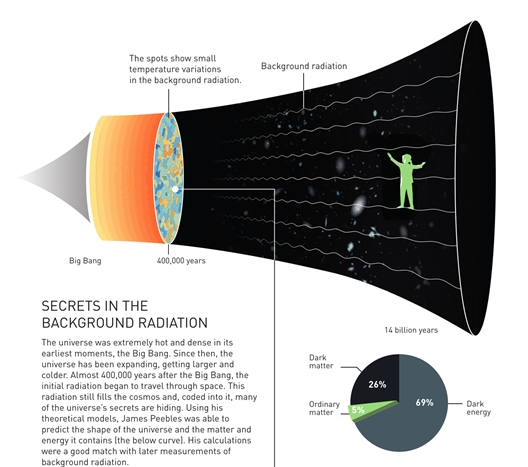

2019年的諾貝爾物理學獎表彰了兩個研究,一個是對宇宙結構和歷史的新認識,一個是在太陽系外首次發現一個繞著類太陽恒星公轉的行星。在過去的50年里,James Peebles 對于物理宇宙學的洞見豐富了整個研究領域,并為宇宙學從猜測轉變為實證科學奠定了基礎。他從1960年代中期開始發展出的理論框架,是我們當代宇宙觀的基礎。研究結果讓我們了解到,只有5%的宇宙是已知的,而這5%塑造出了恒星、行星、樹木以及我們人類。剩下的95%是未知的暗物質和暗能量,這是對現代物理學的一個挑戰,是一個待解決的謎題。

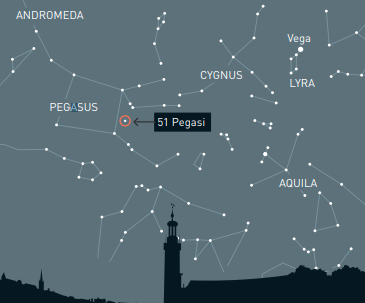

圍繞類太陽恒星運行的系外行星

1995年10月,Michel Mayor 和 Didier Queloz 公布發現了第一個太陽系外的行星,這顆系外行星處于我們所在的銀河系中,環繞著一顆類太陽恒星旋轉。Michel Mayor 和 Didier Queloz 團隊在法國南部的上普羅旺斯天文臺(Haute-Provence Observatory),使用定制的儀器,觀測到了一個大小相當于太陽系最大的氣態巨行星木星的氣態球體:51 Pegasi b。這一發現在天文學掀起了一場革命,此后,人們陸續在銀河系中發現了超過4000顆系外行星。這些行星有著千奇百怪的體積、形態和軌道。奇異的新世界在不斷被發現,它們對我們關于行星系統的先入為主的觀點形成了挑戰,促使科學家們修正他們關于行星起源背后的物理過程的理論。隨著許多研究項目開始尋找系外行星,或許,終有一天,我們可以解答那個永恒的問題——宇宙中是否存在其他生命?

諾貝爾獎巡禮系列(十)——2019年物理學獎:宇宙大爆炸及系外行星

圖文簡介

介紹2019年諾貝爾獎得主及其在宇宙大爆炸及系外行星領域的發現

- 來源: 先進制造科普示范基地

- 上傳時間:2020-02-08

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助