作者:崔凱

編輯:Yuki

一日三餐,我們每天都會與谷物見面;離開餐桌,谷物似乎離我們很遙遠。許多久居城市的朋友們,甚至漸漸變得“五谷不分”。誰知盤中餐,粒粒皆辛苦。谷物是如何從野草進化成今天的樣子?從一粒種成長到一株谷經(jīng)過了哪些歷程?谷田里會有怎樣的動物世界?中國的耕地能養(yǎng)活14億人嗎?江南大學食品工程博士,《中國食品產(chǎn)業(yè)地圖》主編崔凱老師,將結(jié)合自然、科技、歷史、詩歌和野趣,將用生動幽默的語言談談“盤中餐”和4000年的華夏農(nóng)耕文明,講述一段別開生面的《谷物的故事》。

谷物的起源

人類已經(jīng)在地球上生存了200多萬年。在這個漫長的歷史長河中,人類的絕大部分時間都過著食不果腹、衣不遮體,毫無保障的生活,在無休止的狩獵動物和采集野果中尋求生存。饑餓難耐時,也會吃一些腐食。進食的時候,還需要提防其他猛獸,避免淪為別人的腹中之餐。為了生存,他們不斷遷徙、居無定所,過著顛沛流離的生活。

這個時代被稱為狩獵采集時代 。 不過也有好處,疲于奔命的遠古人類沒有肥胖癥,不用花錢辦健身卡。

第一位農(nóng)民

01

(遠古時期的人類生活 | Pixabay)

在遠古年代, 谷物的祖先只是路邊的狗尾巴草那樣的植物 。1萬多年前,地球經(jīng)歷最后一次冰期,當時依靠采獵維生的人類漸漸發(fā)現(xiàn),周圍能采集到的果實和能捕獵到的動物越來越少。餓極了的遠古先民開始嘗試未被馴化的野生谷物,果實里富含能量的糖類物質(zhì)給他提供了奔跑的力量。日久天長, 對能量深深的渴望逐漸刻在DNA的記憶中,也塑造出人類喜歡甜食的天性。

有一天,一位先民把野草的種子收集起來拿回到定居點。他的本意也許只是做冬儲糧,但零星灑落地面的種子卻在來年給了他一個驚喜——長出新的植株,結(jié)出了果實。我們不知道他的名字,但他是歷史上的第一位農(nóng)民。那年頭也不懂知識產(chǎn)權(quán)保護,這位先民順手就把這個發(fā)現(xiàn)發(fā)了朋友圈。很快,更多人開始效仿他的創(chuàng)新之舉,你有我有全都有。就這樣,我們的祖先學會了將野生植物馴化成為可以栽培的農(nóng)作物。土地上第一次出現(xiàn)大面積的谷田,并向四周延伸。古人逐水而居,有些村落和耕地遠離水源,人們會建立引水灌溉系統(tǒng)。

有了種植谷物,一日三餐有了著落, 人類逐漸進入到一種定居的生活方式,并開始馴化畜禽等動物,這個時代被稱為農(nóng)耕時代 。人類在幾百萬年的進化過程中,飲食結(jié)構(gòu)其實一直以肉類為主,也就是以脂肪和動物蛋白作為主要能源。進入農(nóng)耕時代,人類的食譜開始出現(xiàn)大量的谷物。碳水化合物在飲食結(jié)構(gòu)中的占比猛增到 60%,而脂肪的占比則大幅度下降到20 %。簡言之,谷物吃得多了,肉吃得少了,這與過去幾百萬年發(fā)生了顛倒。這并非都是好事,多素少肉,加上熟食烹飪,人類牙齒的咬合力明顯下降。隨著糖類和碳水化合物攝入的增多,容易在酸性環(huán)境中生存的致齲細菌在口腔中“安營扎寨”,蛀牙率要高于原始人。

有一天,有一位古人把吃不完的米飯用樹葉包起來(那時候沒有飯碗),存放在桑樹的樹洞里(那時候也沒有冰箱)。后來,他就忘了這件事。時間一長,那米飯接觸到根霉、酵母等野生微生物,開始發(fā)酵,發(fā)出奇異的香氣——這就是 酒 。人類從此變得“如癡如醉”。今天我們知道,谷物中的糖分經(jīng)過自然界中酵母菌的發(fā)酵,就會生成酒精。后來,越來越多的谷物都被用來釀造美酒,包括用黍、粟、稻米釀造的黃酒;用小麥芽、大麥芽釀造的啤酒;以及用高粱、玉米釀造的白酒等。

谷物的馴化

02

(同宗兄弟:狗尾巴草和小米)

被馴化以后,本是“同宗兄弟”的谷物和野草的命運開始分化。野草是沒人管的流浪兒,苦出身,只能自謀生路。種子離開植株后,隨風順水,聽天由命,存活概率低。所以,野草一般會以種子數(shù)量取勝,一粒野草種子能夠結(jié)出成千上萬個后代種子。數(shù)量多,體積小,多子多福,總有幾個能夠落地生根活下來,繁衍生息。而谷物被馴化以后,則過上了“小少爺”一樣的生活。農(nóng)人會為它們播種、耕地、澆水、施肥、除草。 有了人類的精心呵護, 谷物不再像野草那樣拼命“生娃” ,開始優(yōu)生優(yōu)育 ,生出來的米娃娃數(shù)量少,個頭大。

野生植物有一種很特別的落粒基因。種子在成熟之后,會從植株上自然脫落,掉落到地上,待到來年再萌發(fā)生長。這一過程對于世代繁衍至關(guān)重要。電影《哪吒之魔童降世》中的一句臺詞:我命由我不由天。每1萬-10萬棵野生植物中,就會有一株標新立異的“哪吒”,不走尋常路, 落粒基因發(fā)生突變,變?yōu)椴宦淞;? 。這次讓植物“斷子絕孫”的基因突變,卻是人類的重大利好。

先民們將這些不落粒的植物種子收獲下來,帶回家里,種到房前屋后。就這樣,將落粒的野生植物馴化成不落粒的栽培谷物。隨著時間的推移,老祖宗們不斷地把握植物變異,選擇他們喜好的那些谷物品種(味道好、產(chǎn)量高、易采收等),保留下來下一年接著種。

(細如針的麥芒 | pixabay)

大家都聽說過“ 針尖對麥芒 ”這句成語吧?其實很多谷粒上都長著芒刺,有著獨特的功效。其一,谷物碰到天敵時不能像動物一樣迅速逃跑,但位于谷粒尖端的芒就像騎士的長槍,鳥吃了以后會扎到喉嚨,它就會去選擇偷食其它物種的種子。其二,芒刺可以緩沖谷穗之間的碰撞,減少掉粒,而且在葉片間隔出空隙,便于空氣流通,增加產(chǎn)量。芒刺還有一個好處,就是幫助籽粒附著在穿行而過的人和動物身上,“搭順風車”去感受詩和遠方,也許有機會飄落到一塊肥沃的土地上落地生根。看起來,盡管谷物不會思考,但它們還是很聰明的。

古人的食譜

03

“五谷”之說始于春秋戰(zhàn)國,后來逐漸形成約定俗成的版本,即 指 稻、黍(shǔ)、稷(jì)、麥、菽(shū) 五種作物 ,分別對應著今天的水稻、黃米、小米、小麥和大豆。秦漢以前稱大豆為菽,英語的soybean,俄語的соя,法語的soya等都是“菽”的譯音。在2500年前,因為抗旱、耐貧瘠、生長期短,黃米和小米曾是當時獨領(lǐng)風騷的主糧。

到了公元前221年,秦始皇終于統(tǒng)一六國。回望歷史,你能想象在2200年前的秦朝,人們都吃些什么嗎?炊具多 為 陶器 ,將 小米 放入 陶罐中煮熟就是一餐。別在廚房里找鐵鍋和鋼勺,那年頭根本就沒有鐵器,連青銅器都是奢侈品。老百姓的主食是小米,土豪家才有大米——當時在秦嶺以南,才有水稻種植。餐桌上有雞鴨魚肉,但調(diào)料很稀缺,只有 花椒和鹽 ,可以做極簡版的蓋澆飯。別談什么色香味,能吃飽就不錯了。

主食沒 有 包子和面條 ,因為一直到東漢末年(約公元200年),磨盤傳入中國,小麥才被磨成面粉。也沒有西紅柿炒蛋和四川火鍋,因為 西紅柿和辣椒 直到16世紀末才傳入中國。 別想著喝52度的老白干, 白酒 蒸餾技術(shù)直到北宋才傳入中國,秦朝時候的酒不會超過10度。 絕對不敢有 醬牛肉 , 因為在牛耕時代,牛是干活的主力,絕對是“國家一級保護動物”。殺耕牛輕則充軍流放,重則殺頭治罪。

大家想想, 今天我們一餐簡單的飯食,可能聚集了數(shù)千年來世界各地的馴化谷物 :從西亞出產(chǎn)的麥類、葡萄,到美洲的玉米、西紅柿和辣椒,再到非洲的西瓜和咖啡,以及中國的稻米、大豆和粟、黍等。 這不僅僅是食物的匯聚, 更是世界文明的嘉年華。

水稻、高粱和蜻蜓(攝于吉林市春新生態(tài)農(nóng)場)

谷物與價值觀

04

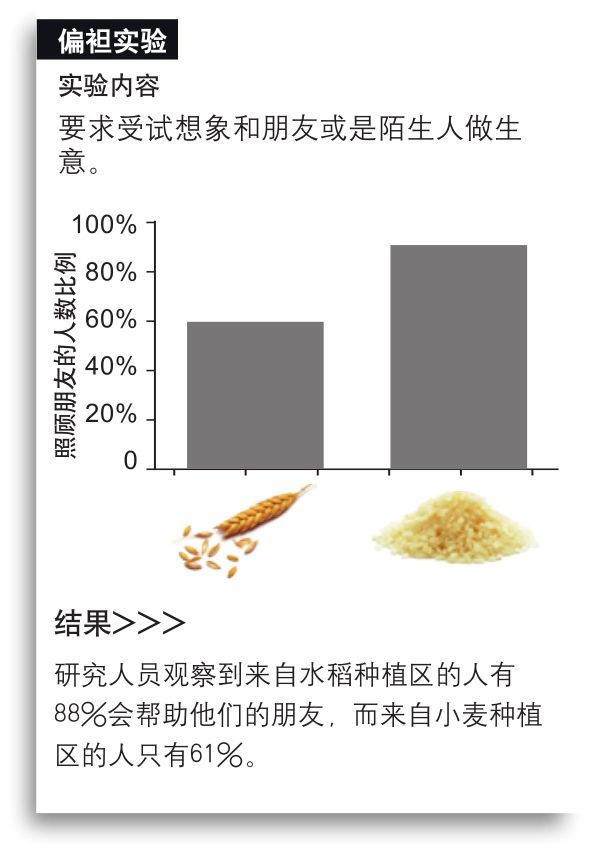

一方水土養(yǎng)一方人。人馴服了谷物,同時,谷物也在“馴服”人類,文明就在適宜谷物生長的地方繁衍綿延數(shù)千年。亞洲主要種植水稻,歐洲主要種植小麥。有學者研究發(fā)現(xiàn):水稻和小麥可能是歐亞文化差異的重要原因之一。為什么?水田需要一個精細的灌溉系統(tǒng),而這個灌溉系統(tǒng)是個龐大的水利工程,一家人根本搞不定,則需要大家一起來修建完成,這就需要各戶人家的相互配合,共同努力。水稻種植后,水從上游的田地流向下游的田地,農(nóng)民之間需要就水流的管理達成一致,以避免張三家排水澇了李四的地,或者趙莊截水旱了王村的地。 合作需要更多地關(guān)注別人,學會妥協(xié),這促進了亞洲的集體主義價值觀。 而小麥種植則不太需要這樣的合作。 這種耕作方式允許個人主義的價值觀,并且隨著時間流逝,發(fā)展成為歐洲的文化準則。

種植水稻讓人們團結(jié),而種植小麥讓人們孤立——這就是 大米理論 。

(秋天的稻田(攝于吉林市孤店子鎮(zhèn)鐵路農(nóng)場))

起源地之爭

05

谷物的起源一直是公眾關(guān)注的熱點話題,為什么?一方面能樹立我們的民族自信心,比如:在全世界范圍內(nèi),水稻是僅次于玉米的第二大糧食作物。全世界有一半的人口以稻米為主食,全世界90%以上的稻米產(chǎn)于亞洲,而且集中于東亞、東南亞和南亞地區(qū)。說到中國是水稻的起源地,這會讓我們頓生民族自豪感。然而印度也宣稱自己是栽培水稻的發(fā)源地,大家各執(zhí)一詞,喋喋不休。

如何確定一種谷物的起源地呢?中國的漢字始于3500年前,最早的古埃及文字始于5000年前,沒有文字記載的年代被 稱為 史前文明 。 谷物起源時,當然還沒有文字記載,流傳至今只有一些語焉不詳?shù)纳裨挘裆褶r(nóng)種谷、大禹治水等。 相對于文字史料, 考古發(fā)掘 可以考證更久的年代。 比如:很多學者堅持認為中國是水稻的起源地,依據(jù)是在浙江的河姆渡遺址,我們發(fā)掘出了7000年前的稻谷堆積層,據(jù)此認為早在7000前華夏先民就開始種植稻谷了。然而也有國際學者認為印度發(fā)現(xiàn)了很多野生稻種,水稻應該起源于印度。

(河姆渡遺址發(fā)掘出來的的稻谷堆積層)

種瓜得瓜,種豆得豆。今天我們知道,無論是漂亮的或者難看的,物種的性狀都是由它的基因(DNA)決定的。大家在電視上經(jīng)常看到尋親節(jié)目:有些小孩從小被拐賣了,他們長大之后尋找生父生母。盡管并不知道出生地和父母的名字,通過基因檢測,哪怕隔著千山萬水,也依然能找到自己的生父生母。今天我們進入基因工程時代,也可以把水稻的種子拿過來分析它的基因序列。2018年,國際頂級期刊《NATURE》刊登了中國學者領(lǐng)銜完成的一項研究成果:他們對亞洲3010份水稻品種進行基因測序,代表了全球水稻種質(zhì)資源約95%的遺傳多樣性。這項研究為育種專家提供了一份優(yōu)良稻種的“基因地圖”,也可以藉此推斷誰是爺爺、誰是爹。研究結(jié)論是: 秈稻和粳稻(水稻的兩大亞種)在東亞(中國)、南亞和東南亞等地域是獨立的多起源 。

谷物的起源地在育種領(lǐng)域非常有價值。中國在雜交水稻領(lǐng)域能夠處于國際領(lǐng)先地位,很重要的一個原因是我們有著很豐富的野生水稻種質(zhì)資源。大家知道,我們中國有個“雜交水稻之父”袁隆平院士。1970年,他在海南發(fā)現(xiàn)了一株很特別的雄性不育野生稻種,終于實現(xiàn)了水稻“三系”雜交育種方案, 培育出第一代雜交水稻 。

育種專家希望培養(yǎng)出不同的作物品種,有的產(chǎn)量要高,有的是口感要好,有的能夠抗旱、抗冷、抗病蟲。要培養(yǎng)出這樣的品種,需要找到具備相應性狀的DNA。我們來打個比方:這是一個大型的汽車改裝廠,如果是“發(fā)源地”,車庫里有成千上萬臺不同款式的汽車。想讓一臺車具備某種性能,可以比較容易的在其它汽車上找到你所需要的零部件。如果說不是“發(fā)源地”,車庫里都是拖拉機、自行車、坦克,你的汽車是絕版孤品,就很難找到匹配的零部件。 所以一個谷物的發(fā)源地對一個國家的育種工作是非常重要的。

假如把地球46億年的歷史比作一天24小時的話,那么13:00植物在海洋里開始出現(xiàn),并在21:30爬上陸地。22:10分,種子植物開始出現(xiàn)。200萬多年的人類歷史相當于最后的38秒,而人類種植谷物的1萬年只是最后的0.2秒。悠悠歲月,滄海桑田。感恩厚德載物的大地和養(yǎng)育人類的谷物!

*本文根據(jù)作者在“杭州科學大講堂”的科普講座文稿整理修改而成。

作者名片

排版:凝音

題圖來源:Unsplash

參考文獻:

[1] 崔凱,從野草到米飯,“谷”往今來,餐桌上的糧食都經(jīng)歷了什么?“果殼”公眾號,2019年2月13日

[2] 盧寶榮,《民以食為天:一個影響了人類文明的基因》,“造就少年”公眾號,2019年 1月22日

[3] 鄧興旺,作物馴化一萬年:從馴化、轉(zhuǎn)基因到分子設計育種,“知識分子”公眾號,2019年1月5日

[4] 游修齡,正確評價大豆對土壤和人體健康的作用,《科技通報》,1988年2期

[5] 劉夙,水稻起源的戰(zhàn)爭:印度還是中國?“果殼”公眾號,2015年10月15日

[6] Wensheng Wang 等,Genomic variation in 3,010 diverse accessions of Asian cultivated rice. Nature(2018)4月25日

[7] Elsa Abdoun,歐美人和亞洲人的思維方式不同,原因竟在于農(nóng)作物不一樣,“新發(fā)現(xiàn)”公眾號,2019年1月9日

[8] T.Talhelm等,Large-scale psychological differences within China explained by rice versus wheat agriculture. 《Science》 (2014)344:603-608頁

[9] 星球研究所,《人類味道簡史》,瞭望智庫,2019年4月7日

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助