黑洞對大多數人算熟悉又陌生,我們經常在科幻故事中看到它,但我們卻不曾了解它,4月發布的首張黑洞照片大概是公眾離真實的黑洞最近的時候。對于科學家來說,黑洞意味著什么?如何研究它?它又如何幫助人來了解宇宙的歷史呢?中國科學院上海天文臺副研究員左文文將和大家分享《鎖定119億光年之外的黑洞》。

左文文演講視頻:

以下為左文文演講實錄:

我是來自中國科學院上海天文臺的左文文。

很多時候,當大家聽說我來自天文臺,就會問:氣象預報是不是你們做的?我搖搖頭,那是我們對面氣象臺做的事情。還有人會問:你們是不是經常去看星星?很浪漫。我說有些同事會經常出去看星星,我倒沒有那么新潮,因為我是研究黑洞的。

黑洞真的存在嗎?

答案是:有的。

今年4月10日,天文學家發布了人類捕獲的首張黑洞照片。這張照片展現的是距離我們5500萬光年之外的M87星系中心的超大質量黑洞周圍吸積盤或者噴流所產生的光。

在黑洞強引力的作用下,周圍的氣體會向中間下落;又因為這些氣體本身在轉動,所以這些氣體會一邊轉一邊下落,慢慢地在黑洞的周圍形成一個吸積盤狀結構。而那些還沒有掉落到黑洞內部的氣體,很可能會向外產生噴流。

為什么吸積盤和噴流能發光?大家可以類比一下水力發電:水從高處落下,引力勢能轉化成機械能,然后機械能推動機器發電,再轉化為電能。 黑洞周圍的氣體在下落的過程中,釋放出的引力勢能也能轉化為光和熱 。

黑洞的質能轉化效率非常高, 甚至高于核聚變 。如果把太陽核聚變,比喻成每往銀行存1000塊錢,可以得到7元利息;那么黑洞吸積周圍物質發光,就相當于存100塊錢可以得到十幾到40元利息。

所以,有一類黑洞確實能夠發光。

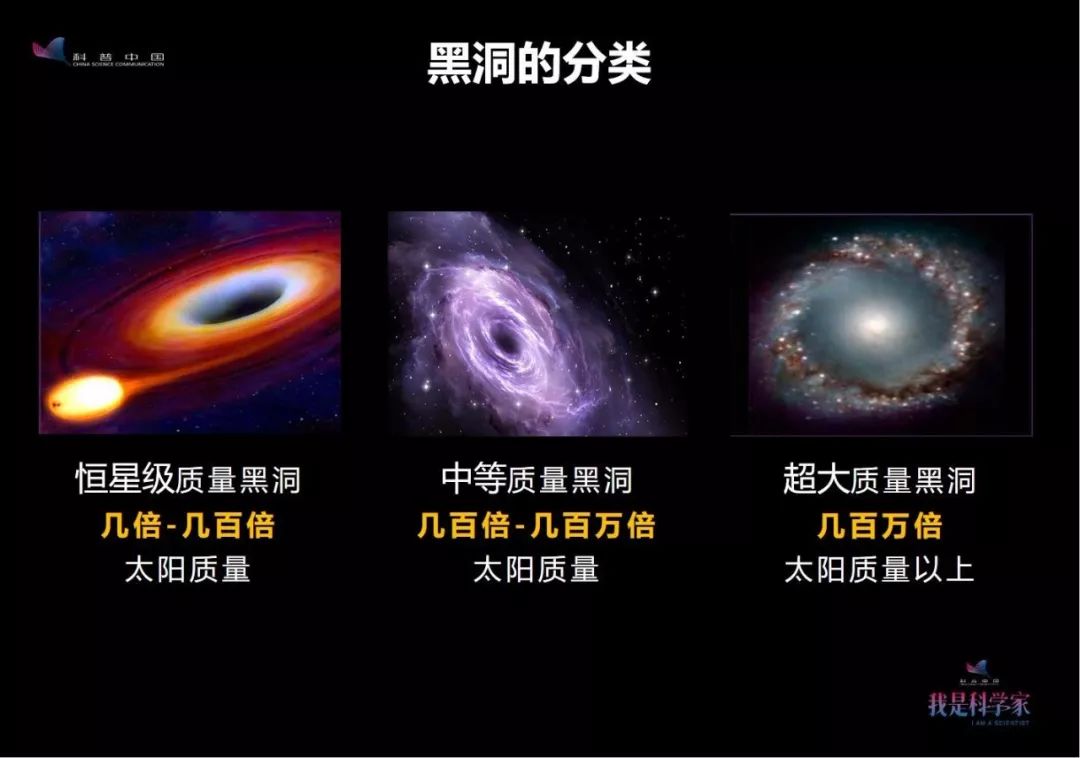

目前我們根據質量,把宇宙當中的黑洞分成了三大類:恒星級質量黑洞、中等質量黑洞和超大質量黑洞。

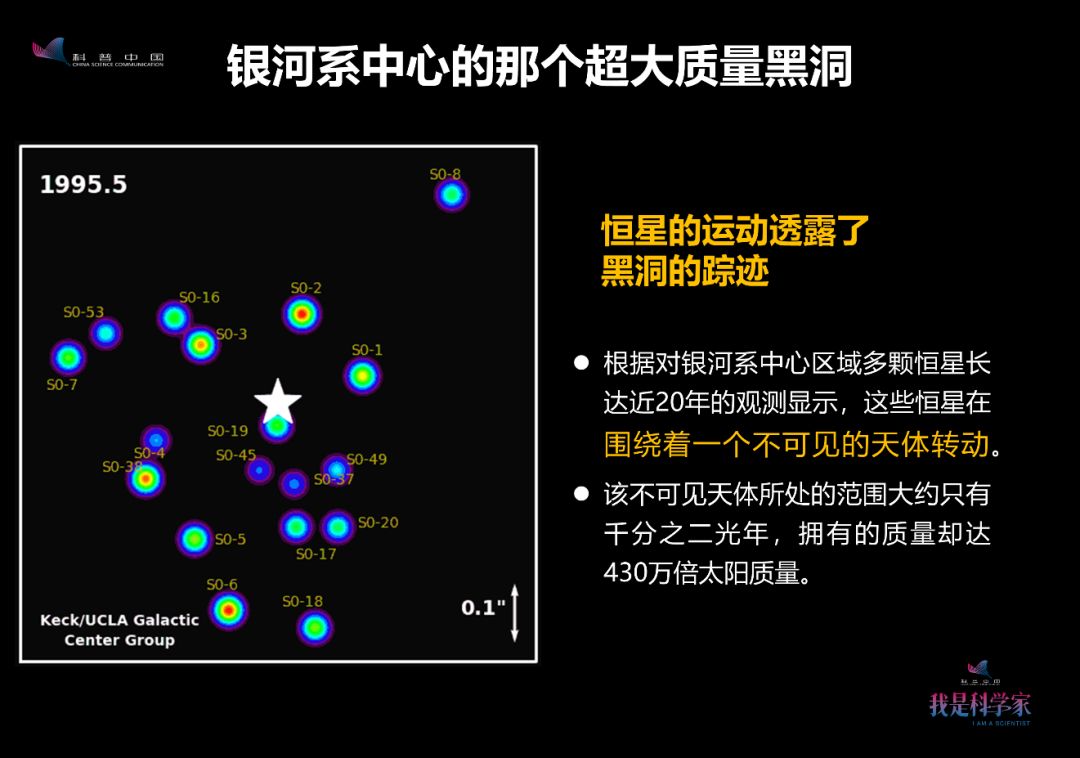

在銀河系中心就有一個超大質量黑洞,它的質量大概是太陽的410萬倍。但由于距離我們比較遙遠(2.6萬光年),它對我們的引力其實微乎其微、可以忽略不計。銀河系當中還有很多恒星級質量黑洞,我們也在不斷探索。

但是我所關心的黑洞,既非那個M87中心黑洞,也不是銀河系中心的黑洞,而是距離我們非常遙遠的、119億光年之外的一批黑洞。更準確地說,它們有一個名字叫做“ 類星體 ”。

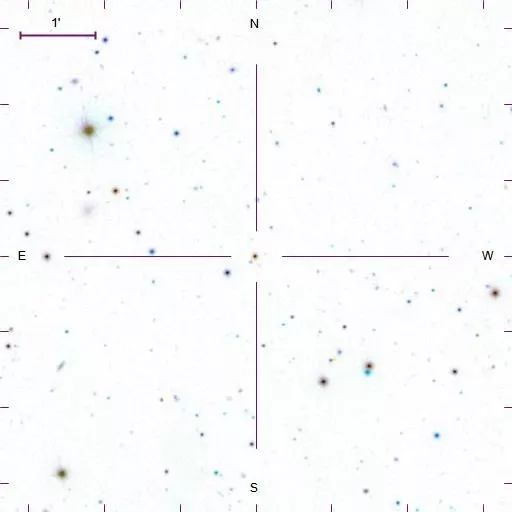

這張是它們在光學波段的圖像。我關心的類星體是最中心的那個點,它看起來是不是很像一顆恒星?但它不是一顆恒星,也不是一個星系,而是一個活躍星系的中心。簡單理解,它也是個黑洞,但是還在活躍地吃著東西,再加上有很強的質能轉化效率,所以它能發出很強的光。

一個典型的類星體,雖然看起來很渺小,但是每秒鐘所發出的光的能量是一個普通星系(比如說銀河系)的幾千倍。所以 別看它小,它的能量很強 。

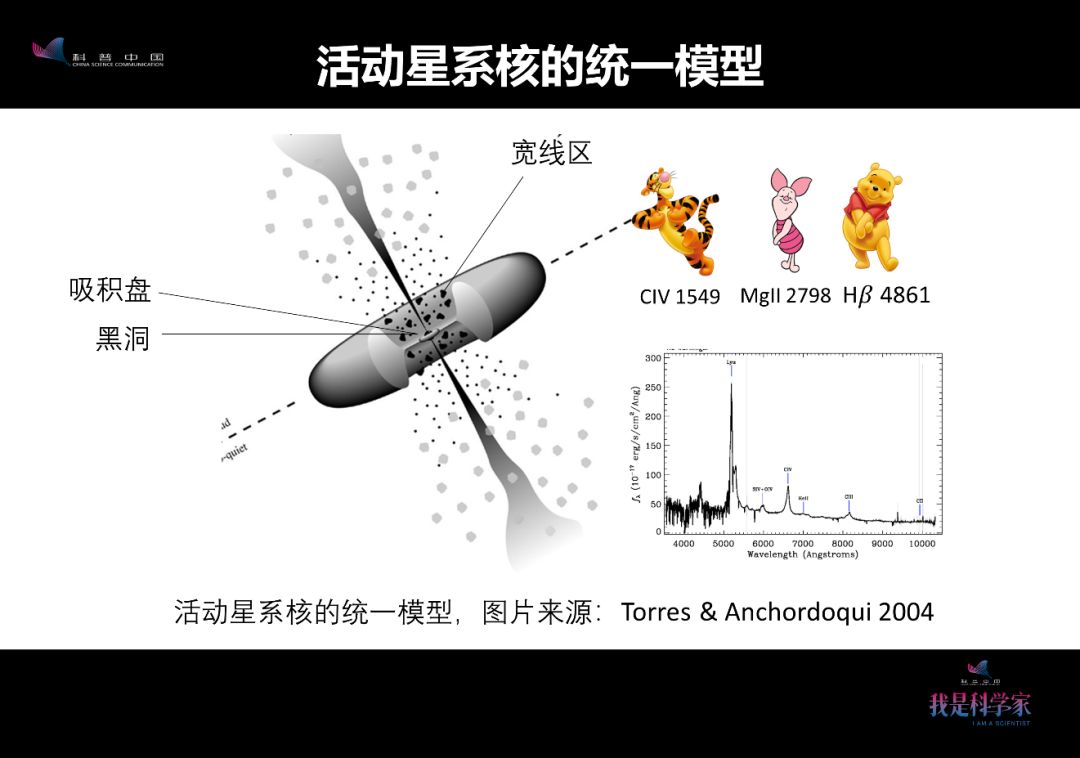

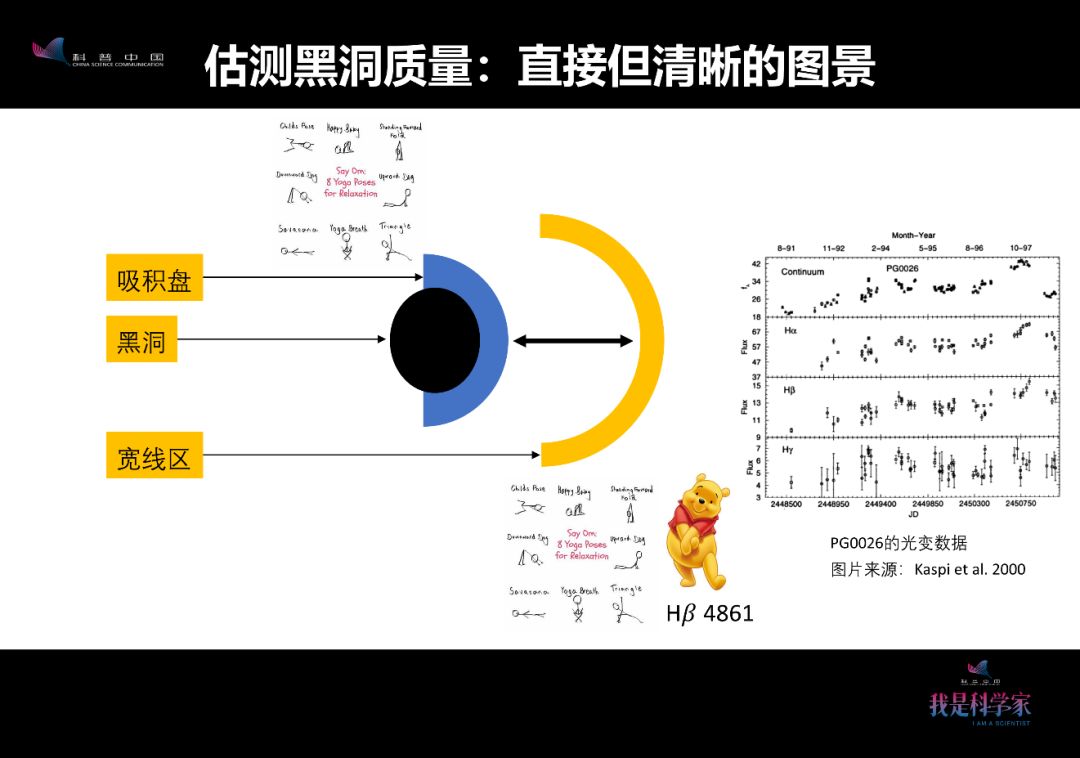

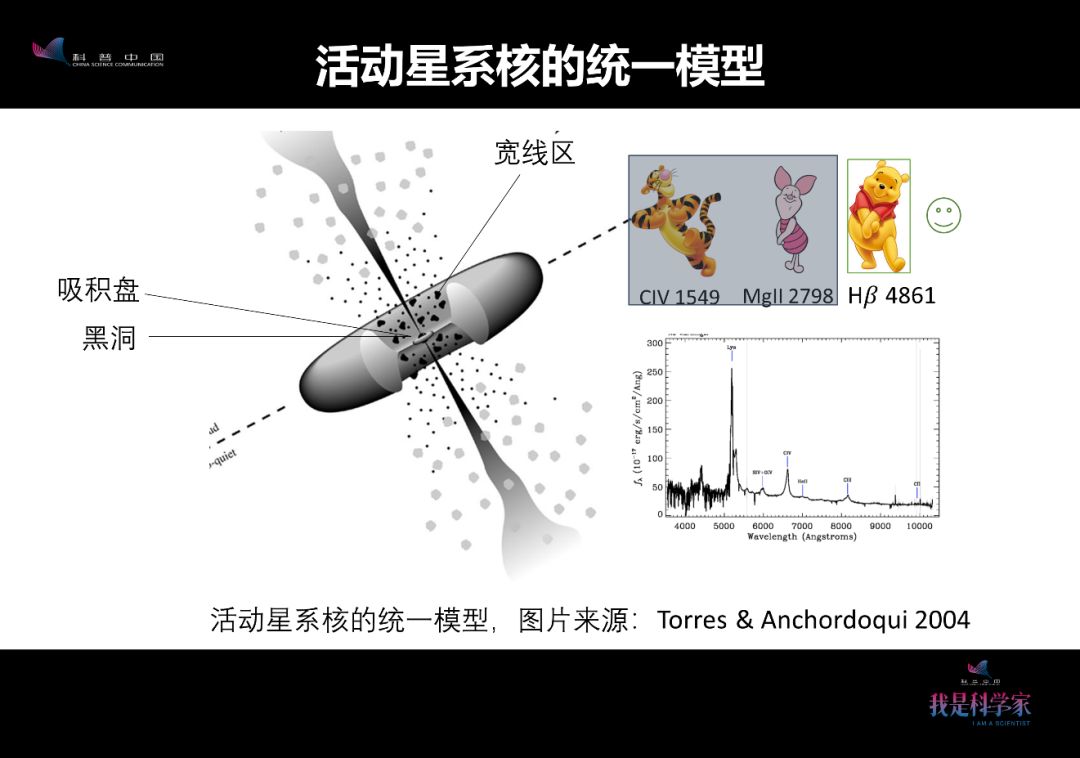

類星體是活動星系核,這張圖展示的是活動星系核的一個簡化的統一模型——我強調“簡化”,因為其中很多細節還在研究當中。大家可以看一下,最中間那個點就是黑洞;黑洞外面還有一圈非常小的環,就是吸積盤。在吸積盤的外圍上下方,大家能看到一些點狀或者塊狀結構,我們認為是氣體云塊——你可以理解為是一團團氣體在那里。距離黑洞比較近的那部分氣體云塊,我們稱作為寬線區。

黑洞周圍的吸積盤能發光,它所發出的高能的光子(比如紫外線、X射線)向外傳播,當這些光子抵達氣體云塊的時候,它能夠激發(也叫電離)那里面的氣體,從而產生一條條發射線。

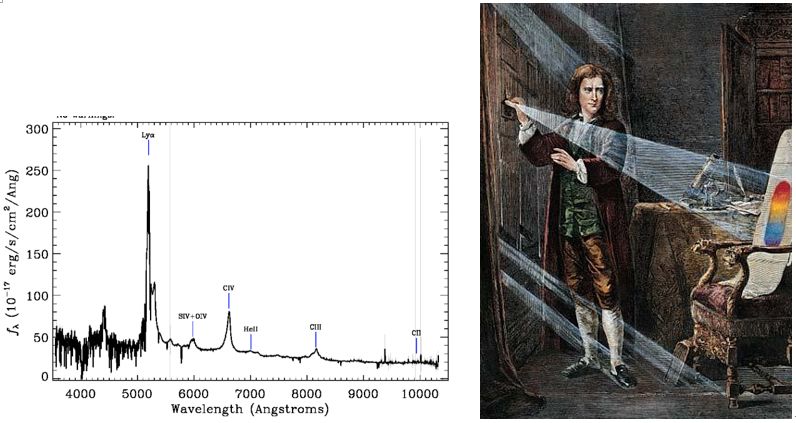

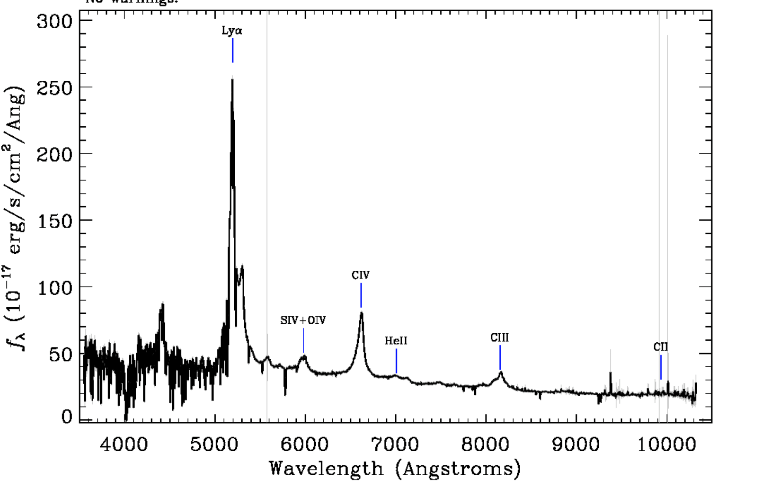

拍攝光譜,就像將光色散開來,展現在不同波長處的亮度分布。最直接的一個案例是三棱鏡可以把太陽光色散成紅橙黃綠藍靛紫。同樣,如果對類星體內一個點拍攝光譜,可以看到明顯的發射線(圖左)。同時,發射線之下可以擬合得到一條連續的輻射,叫做連續譜。目前我們認為, 連續譜主要來源于黑洞周圍的吸積盤 。

質量是黑洞最重要、最關鍵的性質之一。那么,能否利用該特性估算出黑洞的質量呢?

這個問題雖然很難,但可解——

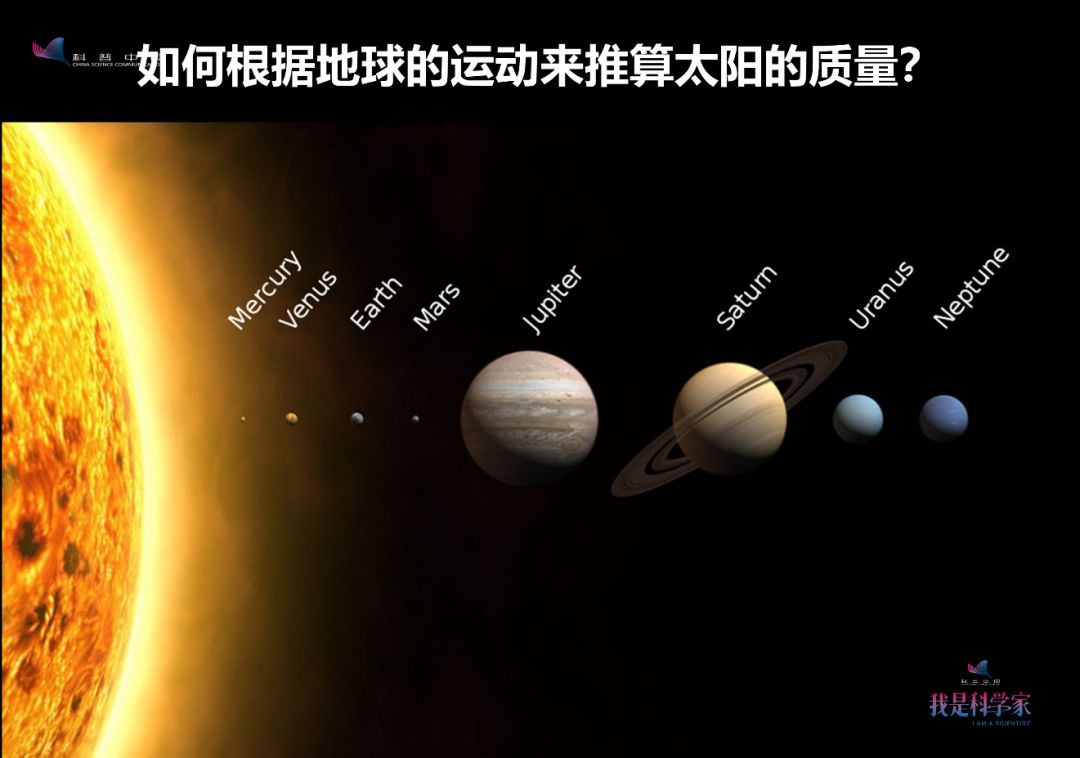

我們知道,如果了解地球的運動狀態(比如一年圍繞太陽公轉一圈)以及地球與太陽的距離(一倍日地距離),就能夠算出來太陽的質量是多少。類星體其實也一樣,如果能知道氣體云塊的運動方式及距黑洞的距離,就能夠估算出黑洞質量。

于是問題就簡化成: 如何找到氣體運動的運動狀態?如何知道氣體云塊到黑洞的距離?

第一個問題比較簡單。類星體的譜線不是直直的一根線,而是有一個展寬的分布,這是因為氣體云塊在圍繞著黑洞高速運動。所以反過來,我可以從線的展寬推導出氣體的運動方式。

第二個問題就有些難了。距離那么遙遠的黑洞,我怎么知道周圍的氣體云塊到它有多遠?

這里給大家呈現一種直接但是非常清晰的圖景。連續譜的亮度主要源自吸積盤,寬發射線源自這些氣體云塊。于是,我長時間地監測吸積盤和氣體云塊發出的光,發現 二者之間存在具有一定時間延遲的響應 ——就好像吸積盤在練習瑜伽,氣體云塊也跟著練習。

為什么會有時間延遲呢?因為光的傳播需要時間。所以,根據延遲的時間,我就能推算出氣體云塊到吸積盤(或者說近似地到達黑洞中心)有多遠了。

于是,便可以推算出黑洞的質量了。

這個計劃看起來很完美,但問題就在于,必須要長時間多次監測——短則幾個月,長則幾年,不光成本太高,而且沒有辦法去推廣到更多的黑洞。

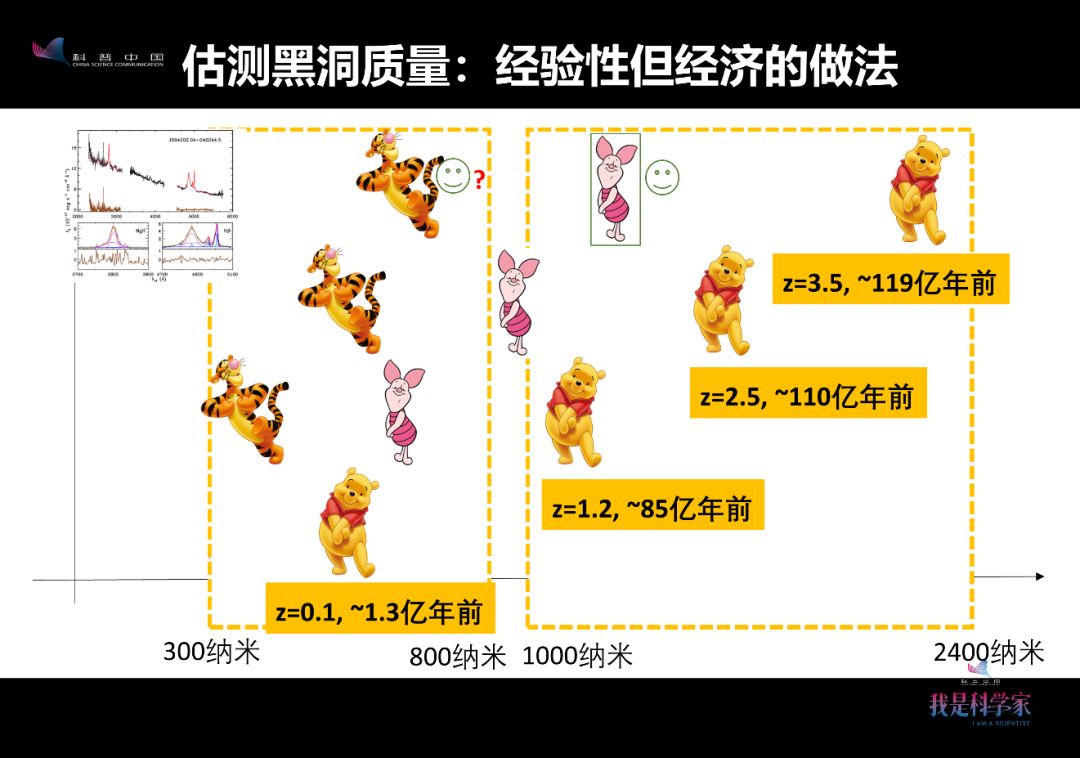

于是我們就有了另外一種很聰明的做法。在剛才的眾多發射線當中,有三條非常具有代表性,分別是CIV線、Mgll線和 Hβ線,分別用小虎、小豬和小熊表示。在接下來的故事中,請大家想象它們始終排在一條線;而這里面的波長數字就是它們的基因代碼。

天文學家發現,針對一個小樣本, 寬線區的尺寸和小熊線附近的連續譜強度有關系,因此能從連續譜的強度推測寬線區的尺寸 。這就意味著,將來不用長時間觀測,只要對一個類星體拍一次光譜就夠了。

這是一種經驗關系,節省了我們的觀測成本,能夠同樣讓我們獲得大樣本的黑洞質量用于后續的統計分析。我們雖然推廣應用了,但同時也在遲疑——這種推廣到其他線(如小豬線、老虎先)的做法是否靠譜?又如何去判斷?

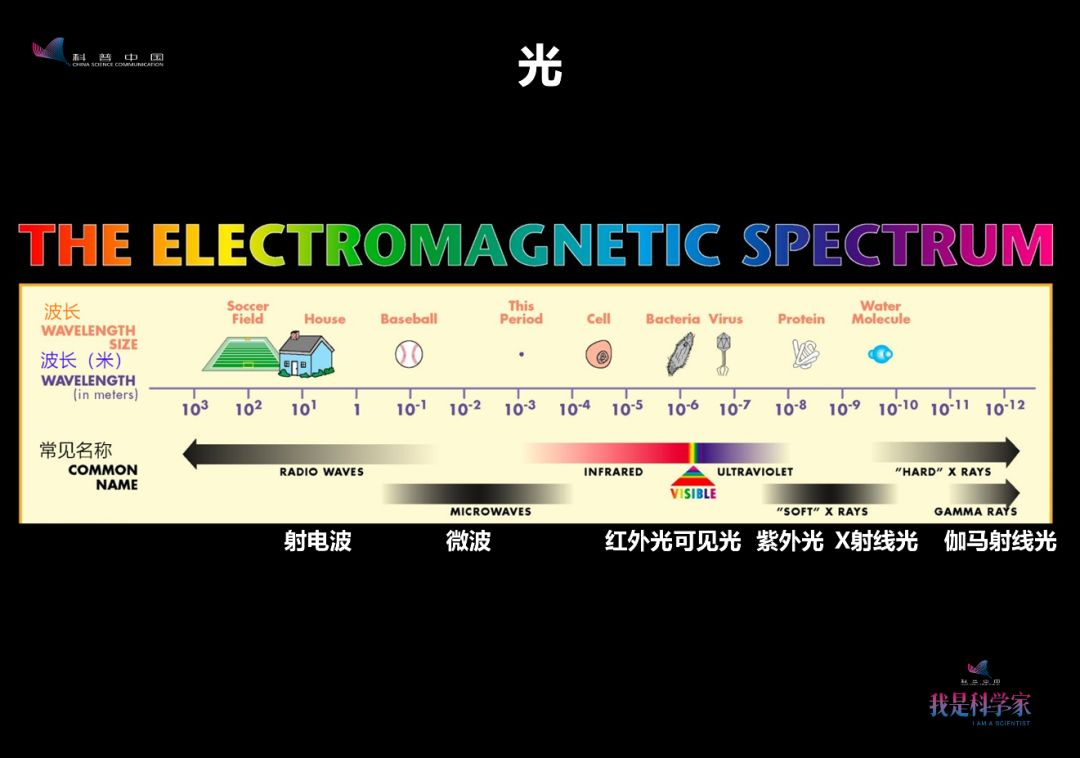

這里要說到光。光不僅僅是我們肉眼看到的可見光,還有其他波段的光,比如紅外光。從技術難度和設備的綜合要求來看,在光學波段(波長300~900納米)拍攝光譜的難度要比在近紅外波段(波長780~3000納米)低一些。對應圖中,就是拍左邊的要比拍右邊的簡單一些。這也是為什么一開始,那個革命性的經驗關系的發現是在光學波段。對于比較臨近的類星體,三根發射線站成一排,小熊線落入了光學波段。

可是對于一個比較遙遠的類星體,三根發射線線站成一排,它們發出的光的頻率在紅移。所以,對于距離我們110億光年之外的類星體,可能小熊線就移到了近紅外波段,而另外兩根線又移到光學波段;而對于更遙遠的黑洞(比如說我關心的119億光年之外的黑洞),小熊線和小豬線都移到了近紅外波段。

所以我們就想,如果在近紅外波段同時獲得類星體的這兩根線的信息,只要把小豬線和小熊線推算的黑洞質量比一比(默認小熊線是靠譜的),就能判斷推廣是否可靠。

后來我們借助了TAP計劃(獲取國際望遠鏡觀測時間計劃),申請拿到了口徑為5.1米的Palomar望遠鏡的觀測時間。我們專門篩選了一批119億光年之外的類星體樣本,對它們進行了近紅外觀測,最后得到了一個讓同行如釋重負的結果——兩條線的推算結果還挺接近。這就表明了我們曾經迫于無奈, 把小熊線的結果推廣到小豬線的做法是可行的 。

(帕洛馬山天文臺(Palomar Observatory)|Wikimedia Commons)

那推廣到老虎線,還靠譜嗎?這是我們接下來要研究的課題。另外我們發現老虎線很特別,它的體型不是很對稱,而這種不對稱性恰恰可能反映了類星體向外產生外流或者噴流的原因。

所以綜合這三條線,我們能夠更全面地去研究黑洞。

從一開始只是好奇去研究類星體,到經常和它們打交道,我對于為什么要研究黑洞——特別是為什么要研究類星體有了更多的理解。

首先,黑洞看起來很神秘、很遙遠,但是以類星體為例,會發現它確實是很亮的。它可以算得上是宇宙當中的燈塔,使我能夠看到很遙遠的類星體。遙遠就意味著古老,臨近就意味著它可能年輕,這就好像我去研究一個人群,有小嬰兒、兒童、少年、青年、中年和老年,我可以研究人的一輩子。如果能看到類星體從兒童一直到年老的樣子,有助于我去研究它們的成長。

此外我們發現,幾乎每個有著核球結構的星系中心都有一個超大質量黑洞。而且比較鄰近的星系黑洞質量越大,它所在的星系的核球質量也越大。可能意味著,黑洞跟很巨大的星系有著共同演化的歷史。我們自己就生活在一個有著核球結構的銀河系當中,我想對于這個問題的探究,還得依靠和黑洞相關的研究。

縱觀科學研究,我去研究119億光年之外的黑洞,看到的是它在119億年前發過來的光,所以 就像考古,又很像偵探 ——我試圖去從非常有限的光的信息當中,去抽取黑洞的運動信息、距離信息,再結合物理和數學去推算它的質量信息; 又很像經濟學家 ——既可以用有限的條件去滿足需求,也可以考慮更好觀測條件下可以做的更正和拓展。

天文學本身也有很多有意思的故事。比如,“我們都是來自星星的孩子”這句話一點都沒有錯,因為我們身上的很多元素就是來自恒星的演化;恒星在主序階段(比如說目前的太陽)上演著平衡之歌,講述了太陽周圍物質的引力和太陽向外的氣體壓、輻射壓之間的平衡;宇宙中有很多的不同形態的星系,能告訴我們它們曾經經歷了什么,未來又會有怎樣的命運。這都是天文學知識本身或者探索過程本身能告訴我們的。

(演講嘉賓左文文:《鎖定119億光年之外的黑洞》)

每當我想到這些的時候,就會很好玩,自己獨樂樂真的很不夠。所以在畢業之后,我選擇了一條能夠眾樂樂的路子—— 科研和科普并重的路 。這條路,我的同行很少有人走這條路,有時候我自己也會糾結。

關心我的朋友告訴我,你步入科普的門路太早,其實可以遲點——因為顯然先在科研方面做出很好的成果,然后做科普才更有信服力。人的精力是有限的,花太多時間在科普上,科研肯定就會被耽誤。

在科普的過程當中,我也會有些疑惑。比如說講黑洞,如果講得太深,大家會說聽不懂;但是如果講得太容易,大家會覺得沒有水平,因為在書上網上都能找到。

這些都是我在做科普工作時遇到的一些困難。

其實,今天來到“我是科學家”的舞臺,說實話也有點忐忑。因為,曾經登上這個講臺的有我尊敬的葉叔華院士、張雙南老師等等,他們都是科研大牛,我自己最多是個科研工作者。但是我選擇了這條路,希望讓天文科學的魅力為更多人所知。

因為我想說, 即使是微微光,我們也應該用實際行動去踐行科普 。

所以我在業余時間,組織了上海天文臺的很多科研人員進入中小學,送去天文的科普課程。我們也設計了一些科普展覽,而且每年指導120個優秀的高中學生去做天文科創工作,助他們在科學研究的道路上走得更好。

還有個好消息:由上海天文臺出品的“探索天文”系列課程,還有針對小朋友的天文動畫片也即將在網上出品,而且是免費的,要感謝上海市科委的支持。

之所以推出免費的網上課程,也是為了 促進教育公平 。因為也許我們沒有辦法走到很多地方,但是通過網絡和新媒體,我們做的這些事情能夠被更多有科學夢想但是不見得有條件的小朋友看到。我自己就來自于一個很普通的小城鎮,小時候幾乎沒有聽過什么科普報告,但是運氣比較好,接受了還不錯的教育,一直走到現在。所以我就一直有一個小小的夢想,希望能夠促進一點點教育公平。

最后我想說,既要仰望星空,也要腳踏實地。不論是科學家、科研工作者還是科普工作者,每個人每天要處理的事情都是比較細節的。但是只要我們有一個夢想的方向,就一定能做好。我很慶幸自己選擇了天文成為自己的職業,選擇了類星體的研究成為自己的研究領域,我也希望,每個人心里面都會有一個雖然很微小但是在努力發光的類星體作為朋友。

心有類星體,心懷宇宙,人生大不同。謝謝大家。

(演講嘉賓左文文:《鎖定119億光年之外的黑洞》)

作者:左文文

編輯:麥芽楊、凝音

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助