這是 達醫(yī)曉護 的第 2199 篇文章

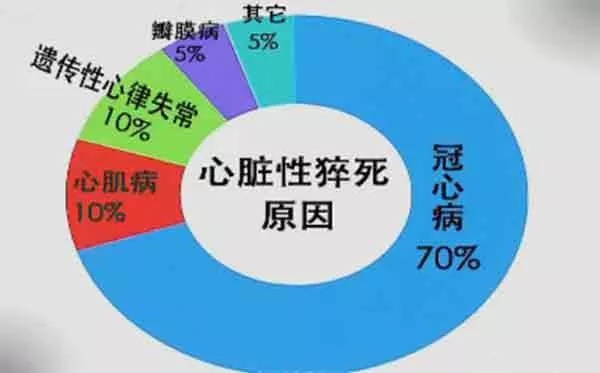

2019.11.27一則臺灣影星高以翔在參加綜藝活動時猝死的新聞刷屏了,讓萬千影迷心痛不已,鋪天蓋地的質疑和指責也讓節(jié)目組承受了巨大的壓力。無獨有偶,上海僅僅11、12兩個月就連續(xù)有3名中青年醫(yī)生在工作中猝死。到底是什么原因導致的猝死,讓這些風華正茂的生命突然逝去? 其實猝死并不罕見,近年來每年僅醫(yī)生的猝死數(shù)量就不下二十人,全國范圍內猝死的總人數(shù)更是大得驚人。有報道稱在中國,每年猝死的人數(shù)多達55萬,其中2/3是沒有相關病史的健康年輕人。了解猝死的主要原因,以及常見的救治要點,也許能夠幫助我們減少一些悲劇的發(fā)生。 世界衛(wèi)生組織對猝死的定義是:平素身體健康或貌似健康的患者,在出乎意料的短時間內,因自然疾病而突然死亡。猝死常見原因通常分為心源性和腦源性,心源性包括急性冠脈綜合征和惡性心律失常,當發(fā)生惡性心律失常,出現(xiàn)室顫、室速時,病人可能突然死亡;腦源性常見原因為腦出血,出血引起的呼吸、心跳驟停可導致猝死;其它常見原因還有肺栓塞和主動脈夾層動脈瘤。 急性冠脈綜合征猝死占心源性猝死的70%以上,患者往往伴有冠心病基礎,冠狀動脈急性梗塞后導致急性心力衰竭,嚴重者可致猝死。需要提醒的是,冠心病并非只有老年人會得,一些年輕人也可能早早出現(xiàn)冠脈狹窄病變。如果平時沒有注意檢查身體,保持良好的飲食習慣,也可能導致突發(fā)的心肌梗塞甚至猝死。此外急性心肌梗塞也可以誘發(fā)惡性心律失常,進而導致患者猝死。對于急性心梗的患者,治療的關鍵是及早把患者送到有能力開展溶栓等治療的醫(yī)院,并在發(fā)病后12小時內進行冠脈內支架置放或者溶栓治療,以便挽救盡可能多的心肌細胞。 誘發(fā)惡性心律失常的原因很多,既有上文提到的心肌梗塞,也有先天遺傳的家族性心律失常。在合并心臟病的基礎上,由于熬夜、過度勞累、精神緊張等,誘發(fā)出現(xiàn)惡性心律失常,出現(xiàn)心臟驟停等情況,這往往被我們稱為“過勞死”。在這些病因中我們尤其需要警惕的是急性心肌炎所致的心律失常,這是40歲以下猝死患者的首要死因。急性心肌炎的臨床表現(xiàn)差異很大,重者可導致心力衰竭、死亡,輕者沒有癥狀,或者僅有類似感冒的癥狀如疲乏無力、食欲不振等,很容易誤以為僅僅是感冒而忽略了。高以翔的死亡很可能是急性心肌炎所致,死者生前也感到了疲倦,但是誤以為是普通的感冒沒當回事,加上在節(jié)目中又從事劇烈的體力活動,從而誘發(fā)惡性心律失常導致猝死。患者如果能在發(fā)病時做個心電圖、檢查一下心肌酶譜,甚至通過搭脈察覺自己心跳異常,并且在身體不適的時候避免劇烈體育活動,悲劇或可避免。 中樞神經(jīng)系統(tǒng)疾病引起的猝死是猝死的主要原因之一,約占猝死病例總數(shù)的11.6%?17.7%,占成人猝死的第二位、小兒猝死的第三位。引起猝死的中樞神經(jīng)系統(tǒng)疾病中,最常見的是腦出血,其次是蛛網(wǎng)膜下腔出血,再次是顱內炎癥和腫瘤等疾病。部分患者死前可有不同的誘因,如情緒激動、精神緊張和輕度外傷等,常因懷疑為暴力死而引起糾紛。此類患者發(fā)病之前身體往往無明顯征兆,發(fā)病突然,伴有劇烈頭痛、嘔吐,應盡量保持患者氣道通暢,并就近送到有條件的醫(yī)院搶救治療。 急性肺栓塞是近些年來廣受重視的一類疾病,多見于長期臥床。下肢損傷等患者。脫落的血栓或者其它物質阻塞肺動脈或其分支,導致患者出現(xiàn)急性呼吸障礙,心力衰竭,嚴重者亦可導致猝死。常見于久病術后臥床者突然活動,或用力排便時,血栓栓子從下肢深靜脈、盆腔靜脈脫落,順著血流進入肺循環(huán),堵塞大的肺動脈所致。隨著近年來對該病認識的加深,醫(yī)院也積極給患者采取預防措施如鼓勵患者多活動下肢,皮下注射抗凝藥物等。急性肺栓塞輕者可能僅有一過性呼吸困難,重者可能需要采取氣管插管呼吸機支持、全身溶栓、血管介入治療等手段。積極預防、正確診斷是及時搶救的先決條件。 主動脈夾層動脈瘤是一種較少見但致命性的疾病,很多患者伴有高血壓,它還可能與遺傳學疾病例如馬凡綜合征有關,例如著名的美國排球女將海曼就是一名馬凡綜合征患者并于比賽中猝死。本病發(fā)作突然,伴有劇烈疼痛,易與心肌梗塞混淆。患者多在起病后數(shù)小時至數(shù)天內死亡,在開始24小時內每小時死亡率為1%~2%,與病變部位、累及范圍和程度有關。得益于現(xiàn)代醫(yī)療技術的發(fā)展,很多此類患者能夠通過介入手術,僅需極小的創(chuàng)傷就能治療好。 以上幾種常見原因所致的猝死,周圍人如果能夠掌握正確的心肺復蘇技巧,并及時對患者展開救治,有可能為患者爭取到寶貴的時間,等待專業(yè)救護人員趕到。很多猝死患者,如果能夠得到及時有效的救助,還是有機會生存下來的。 作者:上海市松江區(qū)中心醫(yī)院急診危重病科 盛阮妹 王學敏

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助