“21世紀(jì)是生命科學(xué)的世紀(jì)。”

確實(shí),這似乎是個(gè)生命科學(xué)研究大爆發(fā)的時(shí)代。隨意翻開(kāi)一些頂級(jí)學(xué)術(shù)期刊,總能看到來(lái)自生命科學(xué)各種領(lǐng)域的突破。

如果把生命科學(xué)的定義擴(kuò)展為一切與生命有關(guān)的科學(xué),從微生物到生態(tài)環(huán)境,從古生物到人類(lèi),我們更能看到科學(xué)向人類(lèi)展示的一幅與生命有關(guān)的更大圖景。

在此,我們挑選了部分領(lǐng)域中最具代表性的研究,分為創(chuàng)造、希望、歲月、滅亡四個(gè)篇章,從“創(chuàng)造”生命到治愈疾病,從古生物發(fā)現(xiàn)到物種滅絕,希望能與你一同窺見(jiàn)2019生命科學(xué)發(fā)現(xiàn)的冰山一角。

創(chuàng)造

○ 圖片來(lái)源:NIAID via Flickr under CC BY SA-2.0

人類(lèi)也成了那個(gè)“造物者”。

今年,英國(guó)的研究人員通過(guò)完全人工合成的基因組,創(chuàng)造出了大腸桿菌。該研究所合成的基因組是迄今為止同類(lèi)基因組中最大的,重新設(shè)計(jì)的DNA包含400萬(wàn)個(gè)片段,是之前記錄的4倍。最令人印象深刻的是,這種人工合成的細(xì)菌只含有61個(gè)密碼子,而自然中幾乎所有生物都含有64個(gè)密碼子。盡管存在這種差異,但其功能似乎與正常的大腸桿菌很像,只是它的生長(zhǎng)速率更慢,且長(zhǎng)度更長(zhǎng)。[1]

重新設(shè)計(jì)的基因組不僅是一項(xiàng)技術(shù)成就,而且它告訴我們一些最基本的生物規(guī)律,也讓我們看到遺傳密碼的可塑性到底有多強(qiáng)。

起源之謎

在實(shí)驗(yàn)室中培育分離出洛基古菌

○ 圖片來(lái)源:Imachi, H. et al. [2]

我們是古菌進(jìn)化而來(lái)的嗎?或者更確切地說(shuō),真核生物(也就是所有動(dòng)物、植物、真菌等等復(fù)雜生物)是古菌進(jìn)化而來(lái)的嗎?

這個(gè)問(wèn)題可能需要“阿斯加德”的幫助。阿斯加德超門(mén)是古菌界一類(lèi)古菌的統(tǒng)稱(chēng),其中包含洛基、索爾、奧丁與海姆達(dá)爾。它們被認(rèn)為是最接近真核生物的一類(lèi)古菌,有望幫我們解答有關(guān)生命起源的問(wèn)題。

2015年,洛基古菌的基因組首先在格陵蘭附近海底洛基城堡(Loki's Castle)的海底熱泉口附近找到,遺憾的是,那次采樣并沒(méi)有見(jiàn)到洛基古菌的真容。而今年,日本科學(xué)家終于在實(shí)驗(yàn)室中培育并分離出了這種神奇生物。

我們離“從何而來(lái)”的答案越來(lái)越近了嗎?希望如此。

生死之門(mén)

在死后數(shù)小時(shí)恢復(fù)大腦部分功能

○ 圖片來(lái)源:pixabay.com

2019年4月17日,《自然》期刊刊登了一項(xiàng)新的研究,并且還在期刊新聞首頁(yè)報(bào)道了此項(xiàng)研究。5天之后,期刊新聞?dòng)衷俅螌?duì)其進(jìn)行了報(bào)道,進(jìn)一步有針對(duì)性地解答了讀者的許多相關(guān)問(wèn)題。這項(xiàng)研究之所以吸引了如此大的關(guān)注,是因?yàn)樗?tīng)起來(lái)著實(shí)非常令人驚訝,似乎也繞不開(kāi)倫理和技術(shù)的探討。[3]

在豬被屠宰四小時(shí)后,科研人員恢復(fù)了它的大腦的微循環(huán)及分子和細(xì)胞功能。盡管涉及恢復(fù)大腦活動(dòng)的研究都會(huì)經(jīng)過(guò)倫理審查,但研究仍然引起了廣泛的關(guān)注和討論。在這項(xiàng)研究中,科研人員通過(guò)技術(shù)手段有意防止大腦恢復(fù)意識(shí),在過(guò)程中也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何表明大腦存在意識(shí)的證據(jù)。但科學(xué)家也表示,在未來(lái)的研究中,恢復(fù)意識(shí)并非完全不可能的事情。

或許我們已經(jīng)站在了生死之門(mén)的旁邊,需要開(kāi)始重新思考生與死的邊界。

希望

可治之癥

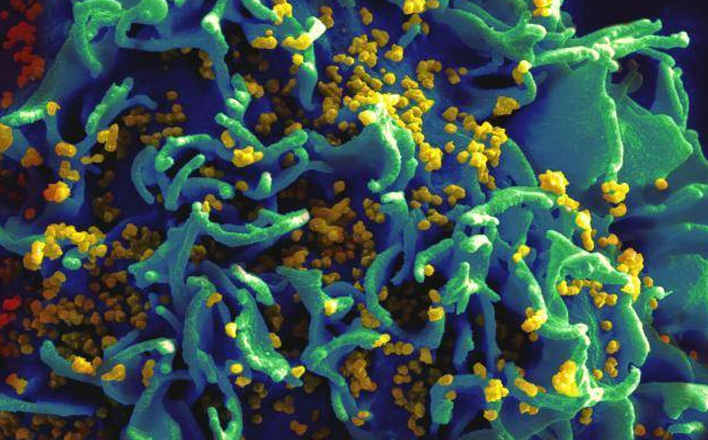

第二例HIV治愈病例,及抗HIV長(zhǎng)效藥

○ 圖片來(lái)源:NIAID via Flikr under CC BY

11年前,“柏林病人”Timothy Ray Brown成為世界首例被治愈的艾滋病人。今年,“倫敦病人”出現(xiàn)了,他是創(chuàng)造歷史的第二位。“倫敦病人”和“柏林病人”都接受了骨髓移植。這或許能為治愈艾滋病帶來(lái)了一絲希望。[4]

今年關(guān)于艾滋病令人欣喜的消息不止這些。以往,感染HIV的病人必須每天服用藥物來(lái)控制感染,但一種注射性藥物組合的臨床試驗(yàn)表明,這種藥物能在注射之后的至少1個(gè)月后仍然有效。另外初步試驗(yàn)表明,一種植入性的抗HIV藥物作為一種預(yù)防措施,有效性可能超過(guò)1年。這些進(jìn)展或許能成為終結(jié)艾滋病流行的有力工具。[5]

隨著醫(yī)學(xué)的進(jìn)步,艾滋病已經(jīng)變?yōu)椤?strong>可控之癥”。除了在醫(yī)學(xué)上探尋更有效的療法,將它變?yōu)椤翱芍沃Y”以外,我們要做的還有很多。如何普及艾滋病相關(guān)知識(shí),如何消除對(duì)HIV攜帶者和艾滋病感染者的歧視,這些問(wèn)題都值得我們?nèi)ド钊胨伎肌?/p>

遺傳之痛

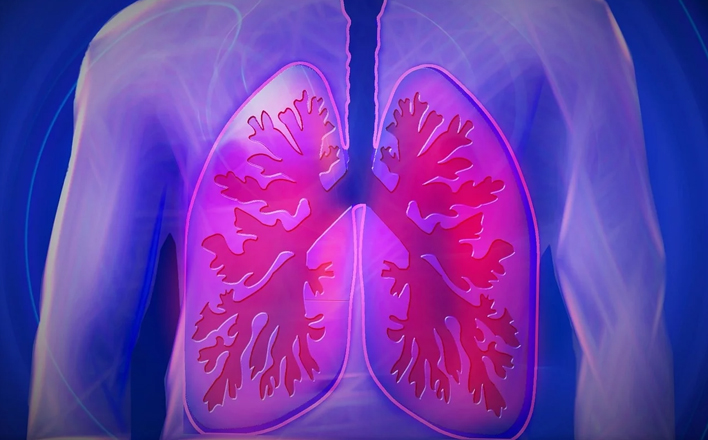

囊性纖維化的有效藥物

○ 圖片來(lái)源:pixabay.com

3個(gè)月——這是美國(guó)食品和藥物管理局的審批新紀(jì)錄。Trikafta作為一種治療囊性纖維化的新藥組合,以創(chuàng)紀(jì)錄的速度獲得了審批。[6]

囊性纖維化是一種遺傳性外分泌腺疾病,主要影響胃腸道和呼吸系統(tǒng)。患者主要表現(xiàn)為呼吸道出現(xiàn)厚厚的粘液,導(dǎo)致呼吸困難和反復(fù)感染。福泰制藥作為囊性纖維化治療領(lǐng)域的巨頭,它最新獲批的Trikafta旨在將囊性纖維化從一種漸進(jìn)性肺病轉(zhuǎn)變?yōu)榭煽氐穆约膊?/strong>。

這個(gè)藥物組合能夠抵消90%囊性纖維化患者攜帶的基因突變導(dǎo)致的影響。在編碼關(guān)鍵蛋白的基因被確認(rèn)30年后,藥物終于成功獲批上市。從生物學(xué)相關(guān)研究發(fā)現(xiàn)到醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用,再到正式進(jìn)入臨床,“回報(bào)”的周期或許大多漫長(zhǎng),但大多亦十分值得。

兒童之殤

針對(duì)腸道菌群緩解兒童營(yíng)養(yǎng)不良

○ 圖片來(lái)源:EU Civil Protection and Humanitarian Aid via Flickr under CC BY-SA

兒童營(yíng)養(yǎng)不良是許多貧困地區(qū)共同面臨的問(wèn)題。一系列的研究表明,一些嚴(yán)重營(yíng)養(yǎng)不良的兒童即使完全康復(fù),身體恢復(fù)也會(huì)十分緩慢,因?yàn)樗麄兊?strong>腸道微生物仍處于不成熟狀態(tài)。

今年,研究人員開(kāi)發(fā)出了新型的治療食品,專(zhuān)門(mén)用于修復(fù)營(yíng)養(yǎng)不良兒童的腸道微生物群,幫助他們恢復(fù)腸道菌群。他們的方法側(cè)重于使用可負(fù)擔(dān)的且在文化上可接受的食物中的成分,選擇性地促進(jìn)一些關(guān)鍵腸道微生物的生長(zhǎng)。[7] [8]

貧窮、饑荒、兒童問(wèn)題……這些總是令人心碎。但慶幸的是,也總能看到有人為了讓這個(gè)世界變得更好而在不斷努力。

血疫之戰(zhàn)

埃博拉出血熱的新的有效療法

○ 圖片來(lái)源:Corey Parrish/U.S. Army Force

REGN-EB3和mAb114,這是在“血疫”又一次爆發(fā)之時(shí),帶給我們希望的兩個(gè)名字。它們是兩種試驗(yàn)性療法,目前已經(jīng)被證明能夠顯著降低埃博拉出血熱的死亡率。[9]

距離埃博拉出血熱的首次爆發(fā)已超過(guò)40年,自那之后,這種可怕的傳染病數(shù)次在非洲肆虐。其中最嚴(yán)重的是2013年到2016年的西非疫癥,超過(guò)萬(wàn)人喪命。

埃博拉病毒會(huì)導(dǎo)致人體凝血功能障礙,體內(nèi)血小板數(shù)量降低,最終導(dǎo)致腎臟等多個(gè)器官衰竭。但人們始終沒(méi)能找到對(duì)付這種可怕傳染病的最有效治療手段。今年,世界衛(wèi)生組織已經(jīng)把剛果民主共和國(guó)的疫情列為全球衛(wèi)生緊急事件。在一系列未能達(dá)到理想效果的治療試驗(yàn)后,這兩種新型療法或許能帶來(lái)新的希望。

歲月

祖先之問(wèn)

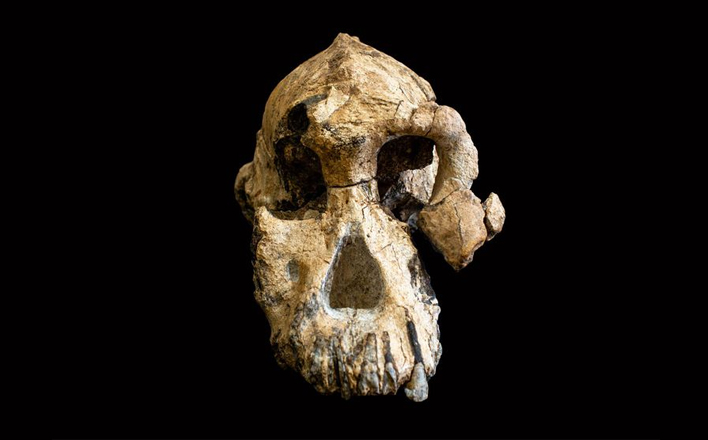

南方古猿湖畔種完整頭骨化石

○ 圖片來(lái)源:Dale Omori/Courtesy of the Cleveland Museum of Natural History

從零星的頜骨、顱骨、肱骨化石碎片,到一個(gè)基本完整的頭骨化石。我們用半個(gè)多世紀(jì),才窺探到了這種南方古猿的“真容”。

這個(gè)頭骨化石屬于一只雄性南方古猿湖畔種(Australopithecus anamensis),他生活在380萬(wàn)年前的埃塞俄比亞地區(qū)。它讓科學(xué)家第一次有機(jī)會(huì)直接觀察這種生物的頭顱構(gòu)造。[10]

南方古猿是比人屬物種更為原始和古老的一類(lèi)人科生物,但他們已經(jīng)能夠直立行走,兼具人和猿兩者的特征。而湖畔種被認(rèn)為是地猿始祖種(Ardipithecus ramidus)和南方古猿阿法種(Australopithecus afarensis)的過(guò)渡物種。我們至今仍在摸索人科中完整的進(jìn)化鏈條,以尋找我們智人(Homo sapiens)的直系祖先。

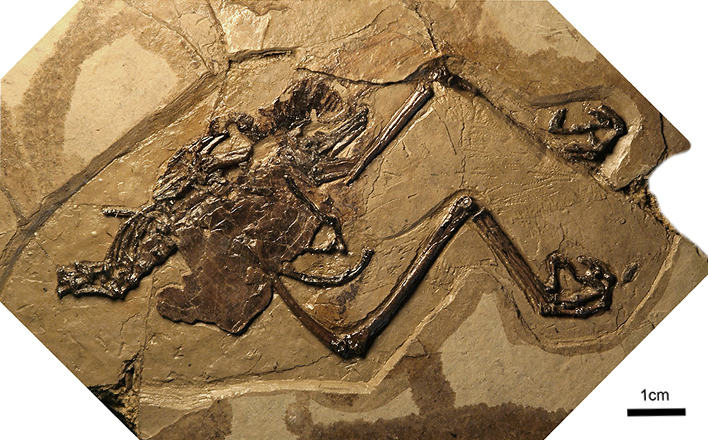

反鳥(niǎo)之孕

中國(guó)科學(xué)團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)世界首例體內(nèi)保存蛋殼的鳥(niǎo)類(lèi)化石

○ 圖片來(lái)源:Barbara Marrs [11]

嚴(yán)格說(shuō)來(lái),恐龍并沒(méi)有滅絕,因?yàn)榇婊钪两竦默F(xiàn)生鳥(niǎo)類(lèi)就是(一類(lèi))恐龍的后代。但是現(xiàn)生鳥(niǎo)類(lèi)僅僅是鳥(niǎo)類(lèi)中的一類(lèi),還有一類(lèi)已經(jīng)滅絕的原始鳥(niǎo)類(lèi)被稱(chēng)為反鳥(niǎo)。

今年,來(lái)自中國(guó)的科學(xué)家團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)了一種新的反鳥(niǎo),它被命名為施氏慈母鳥(niǎo)(Avimaia schweitzerae)。這只鳥(niǎo)被保存在扁平的頁(yè)巖內(nèi),雖然頭部缺失,但罕見(jiàn)的是,它的體內(nèi)還有未產(chǎn)出的蛋,第一次為科學(xué)家提供了有關(guān)反鳥(niǎo)生殖和繁育的信息,也為探知早期鳥(niǎo)類(lèi)的演化歷程提供了新的證據(jù)。

所有反鳥(niǎo)都成了白堊紀(jì)-古近紀(jì)滅絕事件中的犧牲者,但同一時(shí)期與反鳥(niǎo)差別不明顯的現(xiàn)生鳥(niǎo)的祖先卻活了下來(lái)。是“運(yùn)氣”,還是另有原因?

滅亡

生命之逝

蘇門(mén)答臘犀在馬來(lái)西亞滅絕

○ 圖片來(lái)源:26Isabella via Wikicommons under CC BY-SA

馬來(lái)西亞最后一只已知的蘇門(mén)答臘犀(Dicerorhinus sumatrensis)于當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月23日因癌癥去世,這標(biāo)志著蘇門(mén)答臘犀在馬來(lái)西亞的滅絕。

在五個(gè)現(xiàn)存的犀牛物種當(dāng)中,蘇門(mén)答臘犀是體型最小的一種,它被形容為一種“活化石”。蘇門(mén)答臘犀曾廣泛分布于亞洲,但目前野外已不足百頭(甚至有一些估計(jì)認(rèn)為不到30頭)。它們大多位于印度尼西亞蘇門(mén)答臘島的保護(hù)區(qū)內(nèi),之前還有一部分在馬來(lái)西亞。但隨著最后一頭雄犀和雌犀在今年先后去世,這種犀牛已經(jīng)在馬來(lái)西亞滅絕。

地球上曾經(jīng)有很多生物都和我們共同生活在地球家園上,但其中有許多已經(jīng)因?yàn)槿祟?lèi)活動(dòng)而走向了滅亡。

生態(tài)之災(zāi)

百萬(wàn)物種正面臨滅絕的威脅

○ 圖片來(lái)源:Wikicommons

超過(guò)40%的兩棲動(dòng)物物種、33%的海洋哺乳動(dòng)物、33%的鯊魚(yú)和造礁珊瑚,以及10%的昆蟲(chóng)——共有超過(guò)100萬(wàn)個(gè)物種正受到滅絕的威脅。這是生物多樣性和生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)政府間科學(xué)政策平臺(tái)(IPBES)在今年的一份報(bào)告中給出的結(jié)論,這也是我們正在面臨的百萬(wàn)危機(jī)。[12]

這份報(bào)告是IPBES自2005年以來(lái),第一次對(duì)生物多樣性進(jìn)行的重大國(guó)際性評(píng)估。他們警告,生物多樣性的喪失正在“加速”,生物世界正面臨著前所未有的危機(jī)。

有些人將我們正在面臨的這場(chǎng)物種多樣性危機(jī)稱(chēng)為第六次大滅絕,不過(guò)有別于歷史上的其他五次物種大滅絕的是,第六次大滅絕的罪魁禍?zhǔn)撞皇堑刭|(zhì)災(zāi)難等自然因素,而是人類(lèi)。

參考鏈接:

[1] https://www.nature.com/articles/s41586-019-1192-5

[2] https://www.biorxiv.org/content/10.1101/726976v2

[3] https://www.nature.com/articles/s41586-019-1099-1

[4] https://www.nature.com/articles/s41467-019-12141-5

[5] https://www.nature.com/articles/s41586-019-1027-4

[6] https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-new-breakthrough-therapy-cystic-fibrosis

[7] https://science.sciencemag.org/content/365/6449/eaau4735

[8] https://science.sciencemag.org/content/365/6449/eaau4732

[9] https://www.niaid.nih.gov/news-events/independent-monitoring-board-recommends-early-termination-ebola-therapeutics-trial-drc

[10] https://www.nature.com/articles/s41586-019-1513-8

[11] https://www.nature.com/articles/s41467-019-09259-x

[12] https://ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment

科普中國(guó)公眾號(hào)

科普中國(guó)公眾號(hào)

科普中國(guó)微博

科普中國(guó)微博

幫助

幫助