出品:科普中國

作者:鴻爪雪梨

策劃:武玥彤

監制:光明網科普事業部

彈藥安全守護神系列專題稿件(四)為引信裝上眼睛——近炸引信的來世今生

一戰時期的早期彈藥類型雖多,但究其殺傷原理,均為大小各異的殺爆彈藥。由于爆炸產物是以彈藥為中心呈球形發散的,當殺爆彈撞擊地面發生爆炸時,有約一半的破片被地面阻擋,使殺爆彈的殺傷效應大打折扣。為解決這個問題,人們曾嘗試在發射前計算好彈藥的飛行時間,通過調整燃燒時間,使彈藥在地面上空一定高度處爆炸,形成“空炸”的效果。這一方法可在一定程度上提高殺爆彈的殺傷效力,但也存在可靠性不高,殺傷效果的一致性較差的問題,且由于發射時就必須點燃,也帶來了很大的安全隱患。與此同時,破甲彈出現后,由于破甲威力對炸高的要求較高,也對“空炸”提出了更高的要求。

從二戰后期開始,人們逐漸掌握了利用聲、光、磁、無線電等物理場作為引信發火控制信號,使得彈藥可以不接觸目標,而在與目標一定距離處(這便是近炸之名的由來)便能起爆,依靠其敏感裝置來感應目標的存在、速度、方位、距離等信息,大幅度提高了武器系統對地面、空中目標的毀傷效果,減少了彈藥的消耗量。

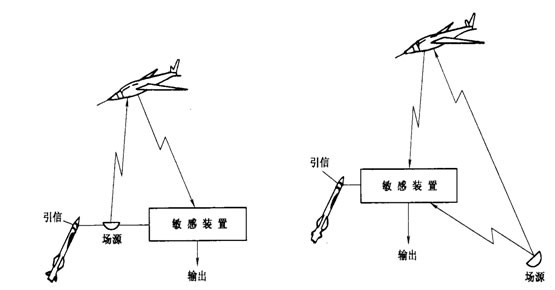

按照感受目標物理信息的不同,近炸引信可以細分為無線電近炸、光近炸、聲近炸、磁近炸、電容近炸等,如果按照作用方式,則可分為主動式(場源在引信上)、半主動式(場源既不在引信上,也不在目標上,由使用方控制)、半被動式(場源既不在引信上,也不在目標上,不受雙方)和被動式(場源在目標上)。

圖1 主動式和半主動式近炸引信的作用原理示意圖(圖片來源于網絡)

近炸引信一般由發火控制系統、安全系統、爆炸序列和能源裝置等部分組成,與普通觸發引信相比,近炸引信的核心為發火控制系統中的敏感裝置和信號處理模塊。以主動式無線電引信為例,當彈丸接近目標時,近炸引信開機,向一定范圍內發出電磁波,引信的敏感裝置根據目標及周圍的電磁場所固有的特性,以及彈丸與目標相對距離變動時造成的電磁波頻率的變化來感應目標。將此信息傳送給信息處理模塊,對接收到的信號進行鑒別處理,從中提取目標的位置、速度與方位等特征量。當這些特征量符合要求時,當時彈丸所處的空間位置即為最佳炸點。

以著名的MK2殺傷彈近炸引信為例,這款引信在上世紀80年代初開始裝備,是當時性能最先進的引信之一。引信在解除保險后,通過天線向外輻射連續信號,隨著彈丸接近目標,回收信號不斷發生變化,達到預定數值時,即輸出點火信號使彈藥爆炸。據試驗反映,該引信的最大作用距離約為5m,可靠性在90%以上。

不同類型的近炸引信,發火控制系統的作用原理略有區別,但核心過程是相似的,通俗點說,近炸引信像是為普通引信裝上了“眼睛”,引信從而可以感受、識別彈目距離和方位,并將看到的信息傳遞給引信“大腦”。

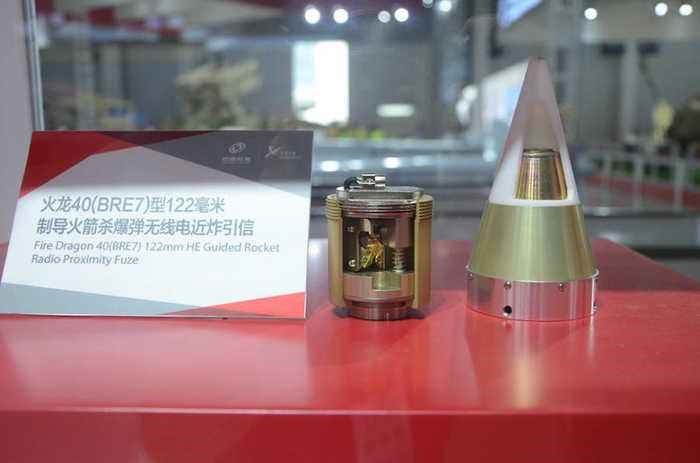

圖2 航展上展示的無線電近炸引信實物(圖片來源于網絡)

近炸引信的問世與廣泛使用,并不僅僅是提高了殺爆彈的殺傷威力這么簡單,近炸引信為引信的智能化創造了條件,實現了引信從機械化到信息化的跨越。通俗的講,未來的彈藥在接觸、近距爆炸的基礎上,更加可以實現遙控作用、目標識別、目標分析、自行判斷等功能,是最能體現彈藥先進性的一種引信。

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助