出品:科普中國

作者:鴻爪雪梨

策劃:武玥彤

監制:光明網科普事業部

平平無奇的常規彈藥系列稿件(一)一文讀懂常見火炮及彈藥名詞

在各種論壇中,常有網友稱我軍有“火力不足恐懼癥”,這句話雖是戲言,但也側面反映出我軍對火力裝備的重視。經過數十年的強軍建設,目前我國陸軍已建立了從單兵到連級、營級等不同級別的火力配置序列,根據戰術定位、使用環境的不同,發展出口徑不一、性能各異的各種火炮裝備。對于軍迷朋友來說,如榴彈炮、迫擊炮、加榴炮等各種名詞琳瑯滿目、容易混淆,因此筆者將幾個常見名詞集中解釋,以饗讀者。

如果從歷史悠久的角度來說,榴彈可稱為是“元老級"的彈藥。利用彈殼內裝炸藥爆炸形成的沖擊波和破片殺傷的彈藥統稱為榴彈,所謂“榴彈"之“榴”,一說是因為這種彈藥爆炸時如同石榴開裂,內部數量眾多的鋼珠、鋼片等破片在爆炸驅動下有“開花”的效果,因此得名。榴彈家族枝繁葉茂,發展至今,榴彈一詞已不作為某一種彈種的特指,而是所有同類原理的彈藥的統稱,在更多場合,則以殺爆彈、高爆彈等名稱細化命名。

圖1 前蘇聯132mm殺爆榴彈(圖片來源于網絡)

與榴彈相比,炮彈的定義范圍則更加寬泛。一般口徑20mm以上的,以炮射的形式發射的彈藥,均可稱為炮彈。炮彈類型極多,除榴彈外,破甲彈、碎甲彈和穿甲彈均是炮彈的一種。因此炮彈一詞僅作為概念性的統稱,而不具專業性的具體指代關系。

從分類來看,迫彈也是炮彈和榴彈的一種,迫彈全稱為迫擊炮彈,是利用迫擊炮發射的炸彈。“迫擊”兩字是指炮彈以一定的相對速度撞擊炮膛底部的擊針,“強迫”炮彈的底火發火,因此得名。

與各種彈藥相對應的是各式火炮,最為著名的是迫擊炮、榴彈炮和加農炮。

在抗戰劇中,常可以看到輕型迫擊炮的身影,迫擊炮也有若干人盡皆知的別名,如小鋼地、擲彈筒等。三者之中,迫擊炮最顯著的特征是從炮口裝填,其膛壓低、初速小、彈道彎曲、可大射角射擊。迫擊炮是城市、溝壑和山地環境中小隊作戰的利器,2-3人即可操作,為步兵制式火力支援武器。以美國的M224式60毫米迫擊炮為例。這種前裝式輕型滑膛迫擊炮,炮身長1.016米,全重20.8公斤,最大射程3489米,最小射程50米,最大射速30發/分鐘,持續射速15發/分鐘,屬于近程面殺傷武器。

圖2 美軍正在進行60毫米迫擊炮發射作業(圖片來源于網絡)

榴彈炮的身管較長,外觀更加符合人們印象中的“大炮”的形象,電規劇《亮劍》中"二營長的意大利炮”的原型就是法國產M1897式75mm榴彈炮。榴彈炮的初速大,彈道更為平直,射程也遠遠大于迫擊炮,現代榴炮的射程一般可達到10公里以上,并可裝填除殺爆彈外的多種彈藥。

圖3 我軍PLZ89式122mm自行榴彈炮(圖片來源于網絡)

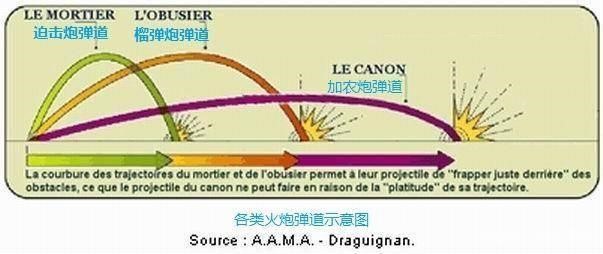

加農炮是三種火炮之中威力最大、射程最遠的炮種。從外觀上看,加農炮的顯著特征就是它極長的炮管,其炮管長度已達到40倍以上的彈藥口徑,帶來的是加農炮射程極遠,如我國早年裝備的60式122毫米加農炮射程可達24公里,而同口徑的榴彈炮射程約為12公里。加農炮的彈道更為平直,主要用于直瞄射擊。

圖4 三種炮彈道對比示意圖(圖片來源于網絡)

在提高部隊機動性、強化多任務適應性的要求下,如迫榴炮、加榴炮等炮種也已經被廣泛使用。迫榴炮兼具迫擊炮和榴彈炮的特點,既可以行進間間接瞄準,又可直接瞄準,是輕武器火力的延伸和重火力的補充。加榴炮的炮身、射程、彈丸初速均介于二者之間,而隨著發射藥技術的進步,在射程和初速上,榴彈炮與加農炮己難分上下。如我國現役的PLZ45-155毫米自行加榴炮,最遠射程已達50公里。

圖5 PLZ45-155毫米自行加榴炮(圖片來源于網絡)

根據運載方式的不同,火炮有自行炮和牽引炮兩種,現役自行炮一般具備裝甲防護能力,可協同坦克作戰,機動能力較強。牽引炮自身無動力,需要依靠載具運輸,多作為陣地炮火支援。此外,榴彈炮和加農炮火炮的操作人員較多,即便是自行炮,除駕駛員外,也至少需要4-5人同時作業方能保證正常射速。

火炮裝備歷史悠久,與火箭殊、導彈等“少壯”裝備相比,研發難度小、單發成本低、對操作人員和后勤支持的要求較低,是以火炮彈藥仍然是各國陸軍的核心戰斗力,以壓制、支援和直接火力打擊的形式,具備對面目標飽和打擊和全縱深打擊的能力。

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助