作者:Samira Shackle

譯者:李珩

編輯:Yuki

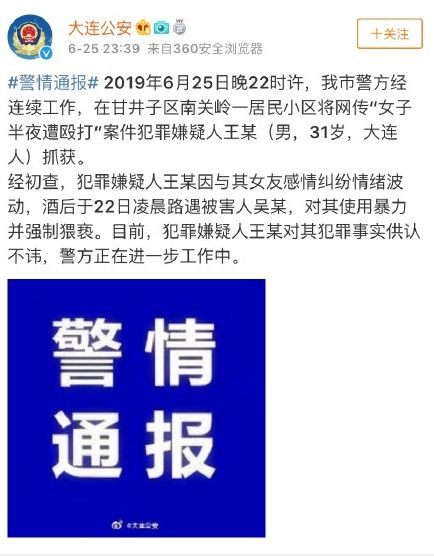

近日,大連一起“女孩深夜遭暴力傷害”事件備受輿論關注,被害者在夜間回家途中遭一男子毆打致傷。 目前,警方已于6月25日晚22時許將犯罪嫌疑人王某抓獲,王某對其犯罪事實供認不諱,他將受到應有的懲治。

圖片來源:@大連公安

暴力事件似乎每時每刻都在人類社會的某個角落發生:暴力傷害、暴力搶劫、家庭暴力、校園暴力等等事件時不時出現在公眾視野當中。世界各國對暴力犯罪往往予以社會譴責和法律制裁,可是新的暴力事件依然不斷發生,甚至有些施暴者在受到懲戒后再度犯案。

以暴制暴,未必奏效

暴力犯罪一直是人類社會的巨大問題,很多國家的刑法對此類犯罪的打擊力度一直很大,嚴懲暴力犯罪震懾潛在暴力行為是共識。

國家存在的目的之一是嚴懲非法暴力行為,這個理念是所有刑事司法體系的根基。簡而言之,犯下謀殺,襲擊他人,以及其他任何違反社會契約的暴力罪行的人,都應該一個不落地被懲罰,既為了恢復社會秩序,也為了給受害者一個公正的結果。一旦暴力犯罪數量增加,司法系統往往傾向于用更暴力的方式制裁犯罪。

(任何違反社會契約的暴力罪行的人都該被制裁。圖片來源:Pixabay)

但是,這種“以暴制暴”的做法收效如何呢?

就在近期,美國科學家在《自然-人類行為》( Nature Human Behaviour )發表了一篇“監禁對社區暴力影響的自然實驗研究”。研究者們收集了密歇根州2003年到2006年因暴力入獄的刑事重犯的數據信息,并一直跟蹤調查到2015年6月。

分析發現, 通過監禁嚴懲暴力犯罪并不能長期有效地干預犯罪行為。 事實上,上世紀70年代以來,監禁的罪犯數量井噴式上升,帶來高昂的社會成本和財務成本,然而犯罪率并沒有下降。服刑可以阻止罪犯在監禁期間犯罪,但是似乎不會影響他們出獄后的犯罪。

(服刑可以阻止罪犯在監禁期間犯罪,但是似乎不會影響他們出獄后的犯罪。圖片來源:Pixabay)

一直以來,我們都僅僅在刑事司法系統內尋找問題的解決辦法,效果并不理想,可是如果我們根本從一開始就找錯了方向呢?

一些科學家給了我們另一種思考的角度—— 將暴力看成疾病:它能像流行病一樣傳播,同時也可以被有效預防。

換種思路看問題

假如我們將暴力行為看成一種可以預防的疾病,而不是一種需要強制懲罰的行為,結果會不會不同呢?

一些人會將自己置于各種可能導致嚴重健康問題的行為(如:吸煙、暴食、不安全性行為等)中。面對具有這些類型風險的人群,長期以來,醫生的共識都是鼓勵人們通過改變不良行為(如:戒煙,控制飲食,使用避孕套)來改善健康狀況,而不是等到這些潛在問題發展成肺氣腫,糖尿病,或者艾滋病再去治療。對衛生系統來說,早期干預是更為經濟的選擇;更重要的是,對病人來說,早期干預會有更好的療效。

(健康問題通常“防大于治”。圖片來源:Pixabay)

然而在涉及暴力問題的時候,公眾輿論對此的反應卻往往大相徑庭: 一些人認為只有嚴懲暴力行為才能體現司法公正,而另一些人則更關注暴力發生之后的復健工作。 前者更傾向于將暴力行為看成某種與生俱來的行為,并認為復健工作在某種程度上是一種奢侈品。而后者則極力支持復健工作,因為他們認為這種做法才能挖掘出人類本性中更柔和堅韌的部分。

但是這種爭論的本質問題主要集中在暴力行為發生之后該做出什么反應,并沒有涉及暴力行為的預防問題(暴力威脅行為除外)。實際上,改變整個爭論的思維框架反而更加有效——比起等著處理刺傷或射擊等暴力行為引發的身心創傷,決策者更應當致力于如何預防這些行為的發生。這樣的思維方式與上文提到的復健工作或嚴懲罪犯的思路幾乎無關,而是與和醫生治療疾病的思路息息相關。

(決策者更應當致力于如何預防這些行為的發生。圖片來源:Pixabay)

這一理念最終得到重視,是在美國流行病學家加里·斯盧特金(Gary Slutkin)開展研究工作之后。上世紀九十年代末期,他在世界各地從事流行病防疫工作。多年后,他回到家鄉芝加哥,發現槍支暴力的爆發和艾滋病或肺結核病爆發的方式一模一樣——都是通過人與人的接觸傳播。于是,斯盧特金在芝加哥暴力犯罪最為嚴重的地區啟動了一個試點項目,名字就是“ 治愈暴力 ”。彼時當地的謀殺犯罪率降低了將近60%。

“治愈暴力”效果驚人

該模式的作用原理是針對暴力行為進行“阻斷傳播”—— 雇傭街頭閑散人員調停幫派間的沖突,防止矛盾升級。 這個項目現在已經在巴爾的摩和紐約等幾個美國城市開始運行;而相應的模式也已經在全世界范圍內普及起來,從南非到伊拉克再到洪都拉斯都可以見到類似的模式。

在每一個使用了“治愈暴力”模式的地區,暴力犯罪的比例都降低了40%~70%。然而再回看芝加哥的情況,這個項目仍然在資金缺乏的情況下苦苦掙扎,這也是該項目多年來一直難以取得令人滿意結果的原因。

把暴力行為歸為公共衛生問題,而不是刑事司法問題,已經成為了很多全球性和國家級的衛生組織的共識。 世衛組織針對相關項目的報告指出:“暴力行為一直存在于人類社會中,盡管面對著這樣的現實,全世界也沒有必要把它作為人類社會中不可避免的存在。正如公共衛生組織在世界許多地區努力,最終有效預防并減少懷孕并發癥,工傷、傳染病以及食品或水質污染導致的疾病那樣,暴力行為也可以被預防,它的危害程度也可以被盡量降低。”

(把暴力行為歸為公共衛生問題,而不是刑事司法問題,已經成為了很多全球性和國家級的衛生組織的共識。圖片來源:Pixabay)

針對暴力問題,世界各地的公共衛生組織采取的措施各不相同,但是其本質是共通的。世衛組織將其分為四個步驟: 第一,盡可能全方位多角度地了解與暴力行為相關的基礎知識;第二,調查暴力行為發生的原因,著重發掘行為背后的導火索,行為之間的關聯以及思考任何有可能的危險因素;第三,探索利用這些信息預防暴力行為發生的方法;最后一步是落實這些策略。

為了達到預期效果,不同政體和慈善團體之間都需要大量有效的合作。在公共衛生體系的作用之下,蘇格蘭的格拉斯哥市,已經在過去的12年間將謀殺率降低了50%以上。暴力行為的受害者無需排隊等候,就可以立即進入急診室接受酒精消毒或心理疏導等相關治療。幾乎無一例外的是,當某個城市或某個特定街區建立了有足夠資金支持的公共衛生體系時,該地區的暴力犯罪率就會開始斷崖式下跌。

“防暴未然”,阻力重重

然而,世界上許多國家普遍存在的正統觀念是行政者必須要“嚴厲打擊犯罪行為”,這使得人們在針對暴力行為的問題上難以達成共識,所以預防暴力犯罪的措施很難有效推廣。在這種體系之下,公眾也同樣難以拋棄原有懲罰方式。

(世界上許多國家普遍存在的正統觀念是行政者必須要“嚴厲打擊犯罪行為”。圖片來源:Pixabay)

一些學者認為,國家針對暴力行為建立專門的公共衛生體系,并將其歸入司法系統管理會更為有效。格拉斯哥就是一個很好的例子,他們施行了 胡蘿卜加大棒式的“減少暴力行為計劃” ——有潛在暴力傾向的人,如果愿意加入項目并接受項目的幫助,將會得到寬容對待;而與此同時,持刀犯罪的人會得到更嚴厲的懲罰。隨著時間的推移,該項目逐漸被廣泛接受,實施過程中預防工作也比傳統的警務工作得到了更多的重視。

盡管這些項目認識到了引發暴力行為的深層社會問題,然而它們仍然不能解決分布于整個社會體系層面上的不公正問題 ,尤其是在并非所有暴力行為都發生在公眾視線之下。比如,在美國被監禁的非裔美國人數量異常多,這種狀況并非偶然,其實質原因很可能是體系中的種族歧視意識。

(并非所有暴力行為都發生在公眾視線之下。圖片來源:Pixabay)

世衛組織用盡全力在進行暴力行為預防工作的城市取得了令人嘆為觀止的成功,盡管如此,依舊阻力重重。

早在1651年,托馬斯·霍布斯(Thomas Hobbes)就極有預見性地描述了人類“自然狀態”下的生活——如果沒有政府強制人們遵守秩序的話,人類生活將是“骯臟下流,野蠻殘忍,以及轉瞬即逝的”。

盡管人們為了推進“預防與治愈”暴力做出了諸多努力,遺憾的是,幾百年后,這句話的余音仍然回蕩在每個人的耳邊,主導著整個人類社會。

排版:凝音

題圖來源:Pixabay

參考文獻:

David J. Harding et al. A natural experiment study of the effects of imprisonment on violence in the community. Nature Human Behavior. (2019)

文章編譯自:Violence Spreads Like A Disease. It Can Be Stopped Like One, Too

原文鏈接:https://howwegettonext.com/violence-spreads-like-a-disease-it-can-be-stopped-like-one-too-13e08d8211b3

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助