水下世界神秘莫測,不僅有豐富多彩的生物,還有許多令人意想不到的“寶藏”,令眾多探險家心馳神往。探尋水底的秘密,千百年來人類從未停止。

?

?

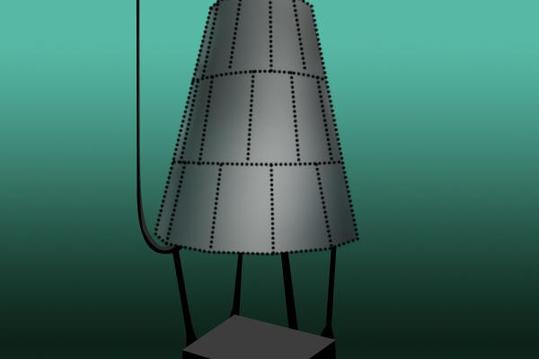

1637年,宋應星所著的《天工開物》一書中便有關于當時潛水技術要領的記載,但由于那個時期并未發明橡膠,人們潛水時所穿的衣服僅僅是常規的衣服而已,主要作用是保溫,并不算真正意義上的潛水服。直到16世紀,人們發明了一種叫潛水鐘的裝置,其被認為是世界最早的水下呼吸裝置。潛水鐘因其底部開口,形似鐘,故得此名。

事實上,關于類似于潛水鐘結構的設想,可以追溯到亞里士多德時代。他曾設想將一個巨大的“壺”倒置后沉入海底,在水壓的作用下,壺中的空氣體積會有一定程度的壓縮。而潛水者可以在水中通過葦管呼吸壺中的空氣,從而延長在水下的時間。

其原理,我們可以通過一個小實驗來說明。將一根蠟燭固定在一個罐頭盒子上,點燃蠟燭后拿一只玻璃杯將蠟燭罩住,按入水中,會觀察到蠟燭依然保持燃燒狀態。這是因為水將玻璃杯中的空氣隔離,空氣無法排出杯外,在有氧氣的環境下蠟燭可持續燃燒。潛水鐘的原理亦是如此。

?

?

然而這些潛水鐘有著一個明顯的缺點,鐘內空氣有限,潛水人員無法在水中停留較長時間。因此,需要通過某種方式往鐘內供應新的空氣,才能延長潛水時間。為了解決這一難點,1771年,一位英國工程師約翰·斯梅頓便發明了一種空氣泵。它可以通過軟管連接到潛水鐘上,向鐘內源源不斷地提供空氣。但它累贅的設計,還是大大限制了人類在水下世界大展拳腳。就在空氣泵誕生后的第二年,法國科學家菲雷米內特就設計出了一個可以讓人自由活動,并能實現“再呼吸”的裝置。能讓人實現在水底的“循環呼吸”。在頭盔上,菲雷米內特設置有兩根管子,一根用來吸氣,另一根用來呼氣。從某種意義上來說,這是世界上第一臺獨立封閉的氧氣裝置。

隨著科學技術的發展,潛水鐘也有了較大的改進。現代潛水鐘能潛入更深的海域,用于接送潛水員進出水下工作場所,類似于升降機,潛水員可走出艙外,開展水下建筑工程、海上鉆油臺的維修工作,以及海上救援工作。現代潛水鐘的設計更加優良且復雜,艙內有供氣控制臺、照明燈、潛水電話和潛水裝置,并通過一根帶子與水面工作船相連。一般在外表面還設有觀察窗,用于潛水鐘里的人員對外面正在工作的潛水員進行監護。

在長達4個世紀的時間,各式各樣的潛水裝置被人們發明出來,比如水肺、氧氣瓶、潛水服、空心潛水球、載人潛水器等。裝備的不斷完善,使得潛水紀錄也在不斷被人們刷新,人類對水下世界也有了更好的認識。

本作品為“科普中國-科學原理一點通”原創,轉載時務請注明出處。

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助