作者:Sally Adee

編譯:亞得里亞海上的豬

福樓拜曾寫道:“大地有其邊界,人類的愚蠢卻沒有盡頭。”這件事幾乎弄得他精神錯亂。在寫給法國詩人路易莎·古內(nèi)(Louise Colet)的許多封信里,福樓拜對他那些愚蠢的同類作了生動的譴責——正是這位女詩人觸動了他的靈感,使他寫出了《包法利夫人》。在他看來,愚蠢無處不在,從中產(chǎn)階級的流言,到學界人士的講座,哪里都透出一股子蠢勁,就連伏爾泰都逃不過他批判的目光。他對人的愚蠢入了迷,在生命的最后幾年收集了幾千個事例,為的是編寫一本愚蠢百科全書。然而,在這本巨著完成之前,他就突然辭世,終年58歲。有人說,他是在著書的研究過程中憋屈而死的。

將人類的愚蠢搜集歸類,這本身似乎就是蠢事一樁。可能正因為如此,對人類智力的研究往往專注于聰明的那一端。但實際上,人類的智力千差萬別,這也產(chǎn)生了許多有意思的問題。比如,如果聰明是一種顯著的優(yōu)勢,那為什么我們不都是一樣聰明呢?是不是聰明有什么缺陷,以至于腦筋遲鈍的人有時反而能占到上風?另外,即便是最聰明的人,為什么也容易犯傻呢?

(就算是智商超高的人,有時候也容易犯傻,比如《生活大爆炸》里的謝耳朵……)

現(xiàn)在看來,我們平常用來測量智力,特別是智商IQ的手段,和惹惱福樓拜的那些沒有理性、沒有邏輯的行為之間,似乎沒有什么關(guān)系。你可以智商很高,同時又非常愚蠢。明白了聰明人會因為某些原因而做出糟糕的決定,你就會對一些大災(zāi)難的成因有所領(lǐng)悟。

說起來令人吃驚: 將聰明和愚蠢看作是同一條線上對立的兩頭,這是近代才有的看法。 文藝復興時代的神學家伊拉斯謨(Erasmus)將愚蠢,也就是拉丁文中的Stultitia,描繪成一個獨立存在的實體,認為它來自掌管財富的神和掌管青春的精靈。另一些人將愚蠢看作是虛榮、固執(zhí)和模仿的組合體。荷蘭的歷史學家馬蒂斯·范博克塞爾(Matthijs van Boxsel)寫過好幾本關(guān)于愚蠢的書,他指出,到了18世紀中葉,愚蠢才開始和智力平庸劃上等號。“那個時候,資產(chǎn)階級掌握了權(quán)力,理智也隨著啟蒙運動而成為新的社會規(guī)范,”他說,“這使得每個人都得以掌握自己的命運。”

(智商測量用一個數(shù)字代表一個人的智力。圖片來源:Pixabay)

現(xiàn)代人研究人類能力的差異,注重的往往是智商測量,也就是用一個數(shù)字代表一個人的智力。美國密歇根大學安娜堡分校的心理學家理查德·尼斯比特(Richard Nisbett)指出, 智商或許應(yīng)該看作是對抽象推理能力的測量才對 。“如果你的智商有120,微積分就會很容易。如果是100,你能夠?qū)W會微積分,但必須努力加把勁才行。如果你智商才70,那就絕不可能掌握微積分。”智商似乎可以預測人在學業(yè)和事業(yè)上的成就。

許多因素會決定你處在智商量表的什么位置。我們的智力差異大約有1/3取決于我們成長的環(huán)境,比如攝入的營養(yǎng)和接受的教育。與此同時,基因在兩個人之間的差異中所起的作用也超過40%。

這些差異或許可以在腦的神經(jīng)連接中顯現(xiàn)出來。 聰明的腦在神經(jīng)元之間似乎有著更加高效的網(wǎng)絡(luò)連接 。英國西英格蘭大學的心理學家詹妮·法瑞爾(Jennie Ferrell)認為,這或許決定了一個人能否在短時“工作”記憶中,將分散的觀念聯(lián)系起來,并迅速制定出解決問題的策略。她說:“這些神經(jīng)連接是建立高效心理連接的生物學基礎(chǔ)。”

(聰明的腦在神經(jīng)元之間似乎有著更加高效的網(wǎng)絡(luò)連接。圖片來源:Pixabay)

智力上的差異已經(jīng)讓一些人懷疑,卓越的腦力是否需要付出代價——要不然,我們怎么就沒有都演化成天才呢?可惜的是,這方面的證據(jù)還不充分。比如,有人主張抑郁癥在越聰明的人當中越普遍,導致他們的自殺率更高,但是沒有一項研究支持這個主張。只有一項研究指出了智力的一個“劣勢”:智商較高的士兵在第二次世界大戰(zhàn)的戰(zhàn)場上更容易陣亡。不過,這個關(guān)聯(lián)十分輕微,還可能有其他因素影響了數(shù)據(jù)。

智力的荒原

另一種理論認為,我們的智力差異可能源于一個被稱為“遺傳漂變”(genetic drift)的過程,發(fā)生在人類建立起文明、緩和了刺激腦部演化的種種難題之后。美國斯坦福大學的杰拉德·克拉布特里(Gerald Crabtree)是這個觀點的主要倡導者。他指出, 我們的智力取決于大約2000到5000個不斷變異的基因。 在遠古時代,那些因為變異導致智力遲鈍的人無法存活到傳下自己基因;但克拉布特里提出,隨著人類社會越來越注重協(xié)作,智力超群的人取得了成就,頭腦遲鈍的人也能跟著搭個順風車。事實上,他說,要是把公元前1000年的某個人放到現(xiàn)代社會,他會成為“我們的同事和朋友當中頭腦最聰明、智力最活躍的人之一”。

(《蠢蛋進化論》劇照。)

這個理論常被稱作“蠢蛋進化論”(idiocracy),那原本是一部電影的名字,影片中假想了一個未來世界,社會安全網(wǎng)絡(luò)在那里創(chuàng)造了一片智力上的荒原。盡管有人支持這個假說,但它的證據(jù)并不牢靠。要估算遠古祖先的智力并不容易,況且人類的平均智商在最近一段時間還略有上升。至少,英國約克大學的心理學家艾倫·巴德利(Alan Baddeley)說,“這證明有一種擔心是沒有必要的,那就是智力越低的人會生出越多的孩子,導致整個國家的智力因此而下降。”

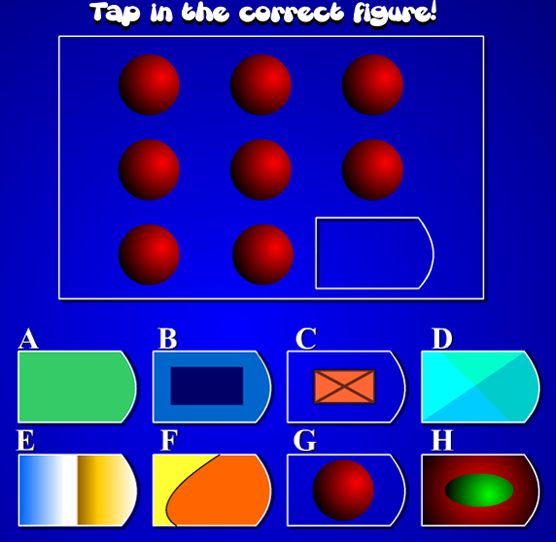

無論如何,關(guān)于智力演化的這些理論可能需要徹底轉(zhuǎn)變一下思路,因為最近的發(fā)現(xiàn)已經(jīng)讓許多人懷疑,人類的思維活動不是只靠智商就能夠衡量的。批評者早就指出, 智商分數(shù)很容易受到閱讀障礙、教育水平和文化傳統(tǒng)等因素的影響 。 尼斯比特說,“如果讓18世紀的蘇族印地安人來設(shè)計智力測驗,我十有八九會不及格。”此外,在智商只有80的人中也有能說好幾門語言的,甚至還有一個英國人參與了復雜的金融詐騙活動。反過來說,高智商也不能保證一個人就一定會理智地行動。

(典型的IQ測量題中的一道。雖然測出來高智商的人不一定就不愚蠢,但如果連這道題都做不出,那估計就不只是愚蠢了。圖片來源:apple.com)

正是這種不能權(quán)衡證據(jù)、不能合理決策的愚蠢,讓福樓拜大為光火。然而,與這位法國作家不同的是,許多科學家都不愿意對愚蠢本身多說什么——用巴德利的話來說,“這個詞不科學”。不過,福樓拜發(fā)現(xiàn)最聰明的頭腦也會在邏輯上犯下重大的失誤,這個認識倒是引起了研究者的注意。研究情緒和智力的心理學家兼作家迪倫·埃文斯(Dylan Evans)承認:“高智商的蠢人是存在的。”

這個表面上自相矛盾的現(xiàn)象要怎樣才能解釋?美國普林斯頓大學的認知科學家、因為對人類行為的研究而獲得過諾貝爾經(jīng)濟學獎的丹尼爾·卡恩曼(Daniel Kahneman)提出了一個理論。經(jīng)濟學家向來假設(shè)人類的本質(zhì)是理性的,但卡恩曼及其同事阿莫斯·特韋爾斯基(Amos Tversky)發(fā)現(xiàn)并非如此。他們發(fā)現(xiàn), 我們在處理信息時,腦子里運轉(zhuǎn)著兩套不同的系統(tǒng) 。智商測試測量的只是其中的一套,這套處理系統(tǒng)較為審慎,在有意識的解決問題的過程中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。然而, 在日常生活中我們默認使用的,卻是另一套系統(tǒng)——直覺。

愚蠢的源頭

首先,這些直覺賦予了我們演化上的優(yōu)勢,在認知上開辟出捷徑幫助我們處理過載的信息。直覺之中包含了一系列認知偏差,比如刻板印象(stereotyping)、確認偏誤(confirmation bias),還有拒絕模棱兩可(resistance to ambiguity)——即傾向于接受問題的第一個解答,即便它明顯不是最好的答案。

這些在演化中形成的認知偏差,盡管在特定情況下可能有助于我們思考,但如果我們一味依賴它們而不加批判,它們就會破壞我們的判斷。因此, 無法識別這些認知偏差,或者無法抗拒它們,都會成為愚蠢的源頭。 “腦子里邊沒有哪個開關(guān)寫著‘我只會對餐廳產(chǎn)生成見,對人不會’,”法瑞爾說,“你得訓練它這么做。”

這類愚蠢和你的智商無關(guān),因此要真正理解人類的愚蠢,你需要另外一個測試來檢驗我們對于認知偏差的敏感程度。加拿大多倫多大學的認知科學家基思·斯坦諾維奇(Keith Stanovich)就提出了這樣一個測試。他目前正在開發(fā)一套“理性商”(Rationality quotient,RQ),用以評估我們超越認知偏差的能力。

(無法識別和抗拒認知偏差是愚蠢的源頭。圖片來源:Pixabay)

來看看下面這個問題,它是用來測試模棱兩可效應(yīng)的:杰克看著安妮,但安妮看著喬治;杰克結(jié)婚了,而喬治沒有。那么,是有一個結(jié)婚的人看著一個未婚的人嗎?候選答案有“是”、“否”和“無法確定”3種。絕大多數(shù)人都會回答“無法確定”,因為這是他們會首先想到的答案——但仔細推敲一下就會發(fā)現(xiàn),正確答案應(yīng)該是“是”。

RQ還可以測量人的風險智力(risk intelligence),風險智力決定了我們衡量某些幾率的能力。比如,埃文斯指出,我們一般會高估自己中彩票的幾率,低估自己離婚的幾率。風險智力低下,會讓我們不知不覺做出壞的選擇。

那么,哪些因素決定了你是不是生來RQ就高呢?斯坦諾維奇發(fā)現(xiàn),與智商IQ不同,RQ不是由你的基因或者孩提時期的撫養(yǎng)因素決定的。RQ的最大決定因素是一種被稱為“元認知”(metacognition)的東西,那是評估你自身知識有效性的能力。RQ較高的人都掌握了某些策略,能夠提高這種自我認識能力。斯坦諾維奇說, 一種提高RQ的簡單方法,就是在解決一個問題時先用直覺得出一個解答,再思考一下相反的解答,然后再作最終決定。 這樣,對于自己知道什么和不知道什么,你就能建立起一個準確的認識了。

愚蠢不是你的錯

然而,即便是RQ天生就高的人,也會在自己無法控制的局面下犯錯。法瑞爾說:“你個人的認知能力可能很高,但環(huán)境決定了你必須要如何行動。”

或許你已經(jīng)有所體會, 情緒干擾可以成為你犯錯的最大原因。悲傷、焦慮之類的情緒會擾亂你的工作記憶,減少你用來評估周圍世界的認知資源。 為了應(yīng)對這個局面,你或許就會不自覺地退回到直覺模式,通過捷徑來解決問題。法瑞爾說,這或許還能解釋一些更為持久的體驗,比如“成見威脅”(stereotype threat)。這是少數(shù)群體在知道他們的表現(xiàn)可能被人用來證實既有成見時產(chǎn)生的一種焦慮感。實驗屢次證明,這是可以降低測試成績的。

說到對愚蠢的鼓勵,或許沒有什么比得上某些商業(yè)行為了,這是安德烈·斯派塞(André Spicer)和馬茨·阿維森(Mats Alvesson)發(fā)現(xiàn)的。斯派塞來自英國倫敦的卡斯商學院,阿維森則來自瑞典的隆德大學,他們在做出這項發(fā)現(xiàn)時,原本關(guān)注的都不是愚蠢。他們研究的初衷是,調(diào)查聲譽卓著的企業(yè)如何管理高智商的雇員。但是沒過多久,他們就不得不推翻了原先的課題。

(圖片來源:Unsplash)

同樣的模式一次又一次顯現(xiàn)出來:某些企業(yè),特別是投資銀行、公關(guān)公司和資訊公司,會雇用資質(zhì)很高的人。但是,斯派塞并沒有看到這些天才能夠一展所長,“我們震驚地發(fā)現(xiàn),他們之前訓練出來的專長立即就被‘禁用’了”。他們把這個現(xiàn)象稱為“功能性愚蠢”。

他們的發(fā)現(xiàn)用偏見和理性的理論可以解釋得通。“我們起初并沒有將卡恩曼的理論當作自己研究的依據(jù),” 斯派塞說,“但我們后來意識到,我們的研究和他在實驗室里觀察到的那種事情之間,存在有趣的聯(lián)系。”比如,在企業(yè)中任職往往會“禁用”雇員的風險智力。斯派塞說,“他們的行為和結(jié)果之間沒有任何直接的關(guān)系”,因此他們就無從判斷自身行為造成了怎樣的后果。企業(yè)壓力還放大了模棱兩可偏見。斯派塞說:“在復雜的機構(gòu)中,模棱兩可隨處可見——而不惜一切代價避免模棱兩可的企業(yè)同樣隨處可見。”

由此帶來的后果,可能是災(zāi)難性的。在2012年所作的一項整合分析中,斯派塞和阿維森發(fā)現(xiàn),功能性愚蠢是造成金融危機的一個直接原因。“那些人聰明絕頂,”斯派塞說,“他們?nèi)贾雷》康盅嘿J款證券化和結(jié)構(gòu)性貿(mào)易融資有問題。”但是,這些問題非但沒有人研究,雇員還會因為擔憂這些問題而面臨受到處罰的風險,或許是因為提出這些擔憂似乎就冒犯了上級。結(jié)果就是,那些原本聰明的雇員都把邏輯留在了辦公室門外。

(斯派塞和阿維森發(fā)現(xiàn),功能性愚蠢是造成金融危機的一個直接原因。“智力越高的人,他們的愚蠢就越是會造成災(zāi)難。”圖片來源:libcom.org)

愚蠢共和國

考慮到經(jīng)濟崩潰的現(xiàn)狀,這些發(fā)現(xiàn)似乎證實了福樓拜的擔心:一大群蠢人獲得了權(quán)力,這被他戲稱為“愚蠢共和國”。經(jīng)濟危機也證實了范博克塞爾的部分觀察:高智商的人犯傻是最危險的,因為他們往往肩負更大的責任:“ 智力越高的人,他們的愚蠢就越是會造成災(zāi)難。 ”

在斯坦諾維奇看來,這或許可以解釋為什么金融機構(gòu)多年來一直在呼吁,要尋找一款好用的理性測試方案。目前的RQ測試還無法像智商測試那樣給出一個確定的分數(shù),因為你必須先比對大量自愿者的數(shù)據(jù),然后才能設(shè)計出穩(wěn)定的量表,讓你能夠在不同的人群之間進行比較。然而,他已經(jīng)發(fā)現(xiàn),單是接受這樣的測試,就能提高我們對于常見認知偏差的識別能力,能夠幫助我們抵御它們的魔咒。2013年1月,他開始設(shè)計這套測試題,這都要多虧慈善組織約翰·坦普爾頓基金會提供的一筆為期3年的資助。

(目前的RQ測試還無法像智商測試那樣給出一個確定的分數(shù)。圖片來源:Pixabay)

福樓拜開啟的“事業(yè)”,會不會有人來收尾,這是另一個問題。范博克塞爾打算寫完他的第7本關(guān)于愚蠢的書之后就金盆洗手。不過,美國國會圖書館或許會在無意之中接過下一棒——他們決定將世界上的每一條推特都記錄歸檔。

對于我們其他人而言,了解自身的愚蠢有助于擺脫它的掌握。或許,文藝復興時期的哲學家,比如伊拉斯謨,完全能夠理解愚蠢對于我們的統(tǒng)御能力。在他們?yōu)橛薮溃碨tultitia)繪制的寓意畫像的下面,你會看到這樣的聲明:“主宰我的是愚蠢。”

排版:凝音

題圖來源:《生活大爆炸》劇照

文章來源:《新科學家》,Stupidity: What makes people do dumb things

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助