作者:haibaraemily

編輯:Yuki

2019年1月3日,來自 中國的著 陸器和巡視器—— 嫦娥四號月球探測器和 月球車玉兔二號 , 首次代表人類拜訪月球背面。

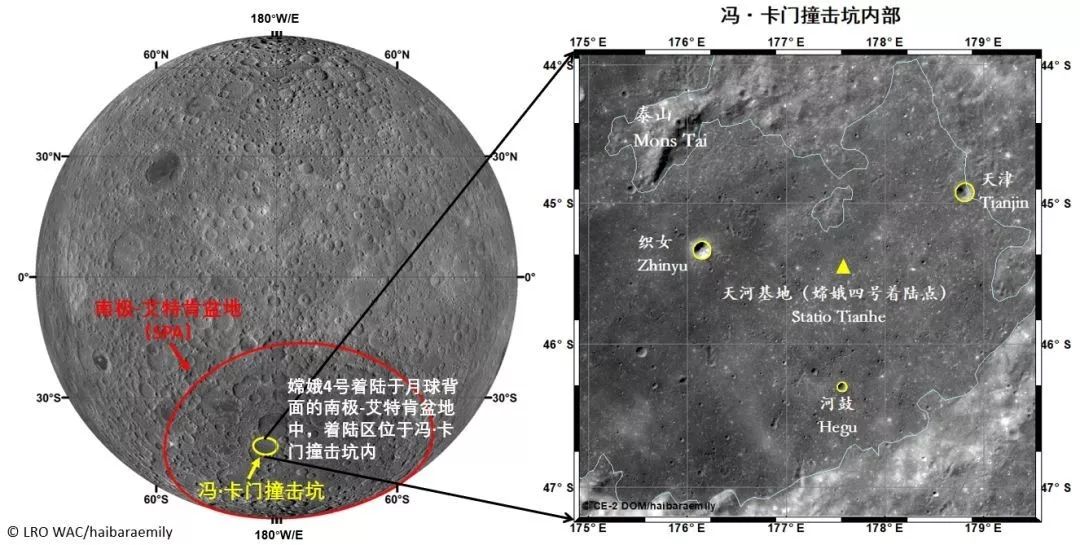

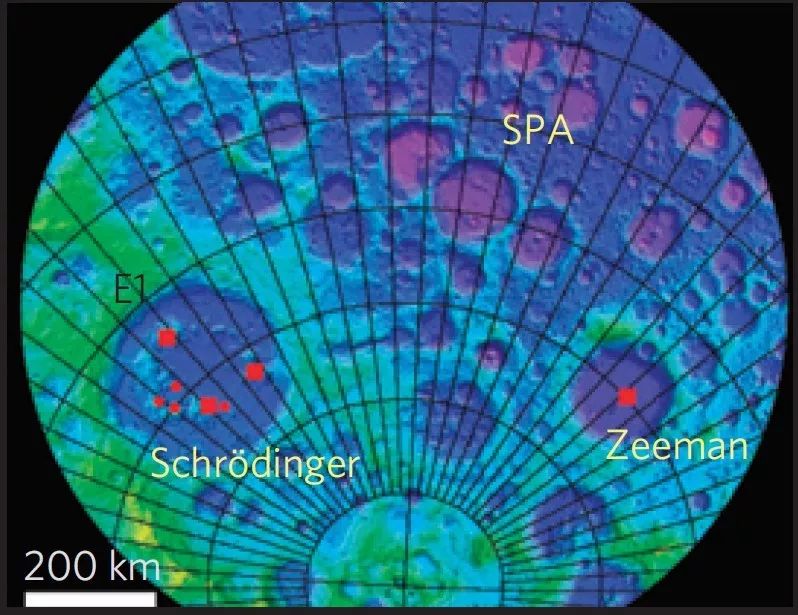

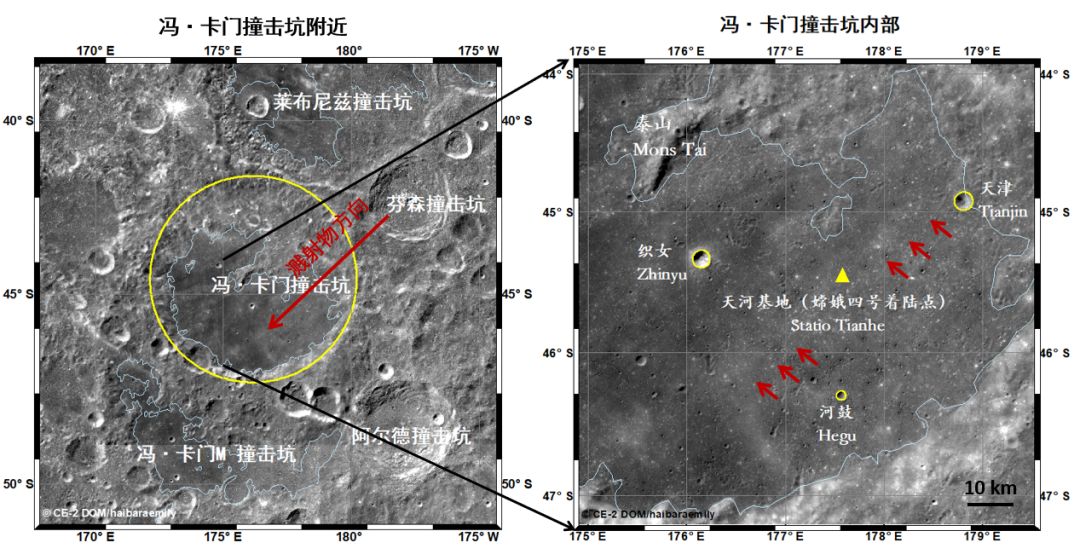

((左)月球背面的南極-艾特肯盆地和馮·卡門撞擊坑。底圖數據來自LROC WAC;(右)嫦娥四號著陸點(東經177.5991°,南緯45.4446°,地勢相比于月球平均半徑1737.4公里低了5935米)。底圖數據來自CE-2 COM。)

玉兔二號從此開始了月球背面的巡游之旅——它利用自身攜帶的多種科學儀器,一步一步一個腳印地對月球背面進行著深入探測。

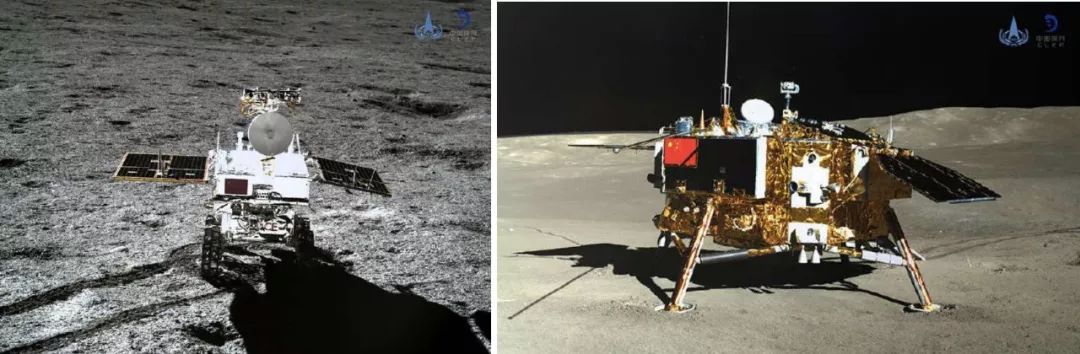

(玉兔二號月球車(左)和 嫦娥四號著陸器(右) | 航天科技集團)

就在今天(2019年5月16日), 中國科學院國家天文臺李春來團隊,在 頂級期刊《自然》(Nature)在線發布了玉兔二號第1個月晝的光譜探測數據獲得的初步成果,為揭示上月幔物質組成的科學難題帶來了新的線索 [1] 。

月幔里有什么?

我們從小就知道,地球不是一顆從內到外均質的“土豆”,而是有著多層內部結構的“雞蛋”。事實上,不僅是地球,月球、火星、水星、金星這樣的大型固態天體全都是這樣。

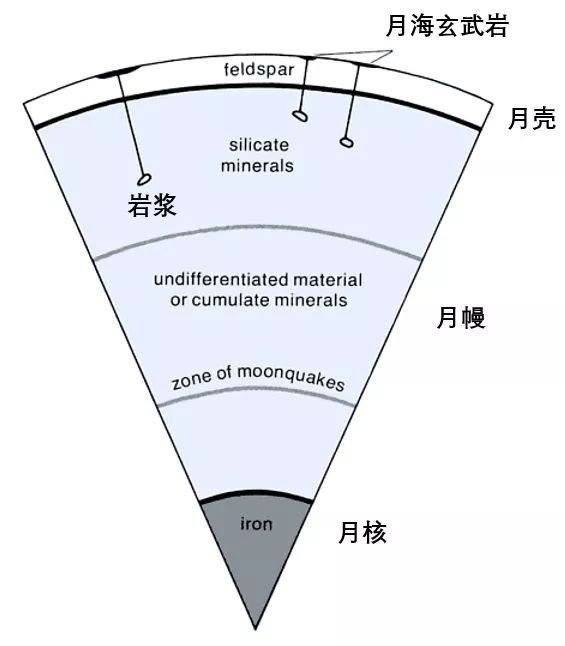

那月球的殼、幔、核分別是由什么物質組成的呢? 既然大家都經歷了相似的熱分異過程,原本又都是巖質天體,因此人們推測,月核里應該有大量鐵鎳金屬,月殼和月幔大概主要是硅酸鹽。

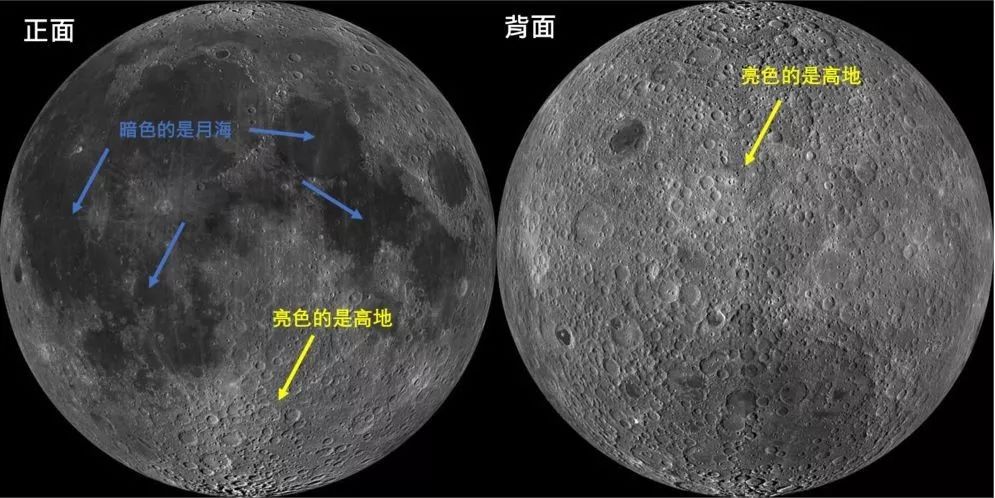

不過殼和幔層的成分有啥區別?硅酸鹽都是什么鹽?具體到每顆巖質天體,差別還挺大。舉個例子,地殼(陸殼)的平均成分更接近于安山巖(最上層主要是花崗巖);而原始月殼則大部分由亮色的斜長巖組成——這也是我們如今在月球上看到的亮色高地的顏色。

(月球上的亮色區域主要是斜長石(斜長巖90%以上的成分是斜長石)的顏色。底圖來源:LROC)

所以,這個問題也真挺難解答的。

月殼還好說些,畢竟暴露在外面。望遠鏡和探測器可以給月球表面拍照;各種遙感儀器可以探測到月球表面的礦物成分;阿波羅可以帶回月球巖石和土壤樣本……這些都能幫助天文學家們推測月殼的組成。

但是,深層的月幔就很難判斷了。什么?你說挖出來看看?別鬧了,迄今為止咱們連挖穿地殼一探地幔究竟都做不到呢,何況是遙遠的月球……

重力場和月震研究可以幫一些忙。這些觀測和分析可以粗略地“透視”地下,告訴我們月球內部分了多少層,每層有多厚,每層的平均密度是多少,比如總體平均下來月幔的密度肯定要比月殼高(廢話!)。

對月球巖漿海洋假說的理論研究 [2] ,以及對地球地幔物質的認識也能給我們提供不少參考。

比如, 橄欖石 就是一種被 重點觀測的礦物質。 天文地質學家們認為 [3] :月幔和地幔相似,巖漿海洋冷卻分異的過程中最先結晶出來的物質之一就是橄欖石,因此月幔里很可能存在不少橄欖石。

(橄欖巖(左)中含有大量的橄欖石(右)。橄欖石晶體是一種硅酸鎂鐵礦物。來源:維基)

如何驗證這一假設呢?

答案是: 等待大自然的鬼斧神工把一些來自上月幔的物質帶上月表 。

橄欖石去哪兒了?

月海玄武巖可以提供一些參考 。

月海玄武巖被認為來自月幔,因為相比于亮色的高地物質(斜長石)有著較高的橄欖石和輝石成分,呈現出鎂鐵質的暗黑色——這就是如今的我們在月球上看到的這些被稱為“月海”區域暗黑色的由來。

(月球上的暗色區域主要是玄武巖的顏色。底圖來源:LROC)

但是呢,這些玄武巖中的橄欖石并不是月幔演化歷史早期結晶形成的“原生”橄欖石,因為這些玄武巖是后來來自月幔的巖漿隨著火山活動上涌到月表之后,再冷卻結晶固化形成的,而且月幔物質在上涌的過程中本身也會不斷發生演化。所以最終形成的月海玄武巖只能幫助我們推測月幔成分,并不能等同于月幔成分。

不過,我們還是基本上能確定月幔里有比月殼更加富鎂鐵質的物質。

(月海玄武巖來自月幔的巖漿上涌。不過圖里的月球分層結構只是目前的猜想中的一種。改編自:[4])

大型撞擊盆地也能提供很多線索 。小行星和彗星的撞擊可以挖掘出大量原本掩埋在地表以下的物質——撞擊規模越大,挖掘得就越深。也就是說,月球上的一些大型撞擊形成的盆地,就很可能能撞穿月殼,直接把月幔上層的原生月幔物質挖出來。

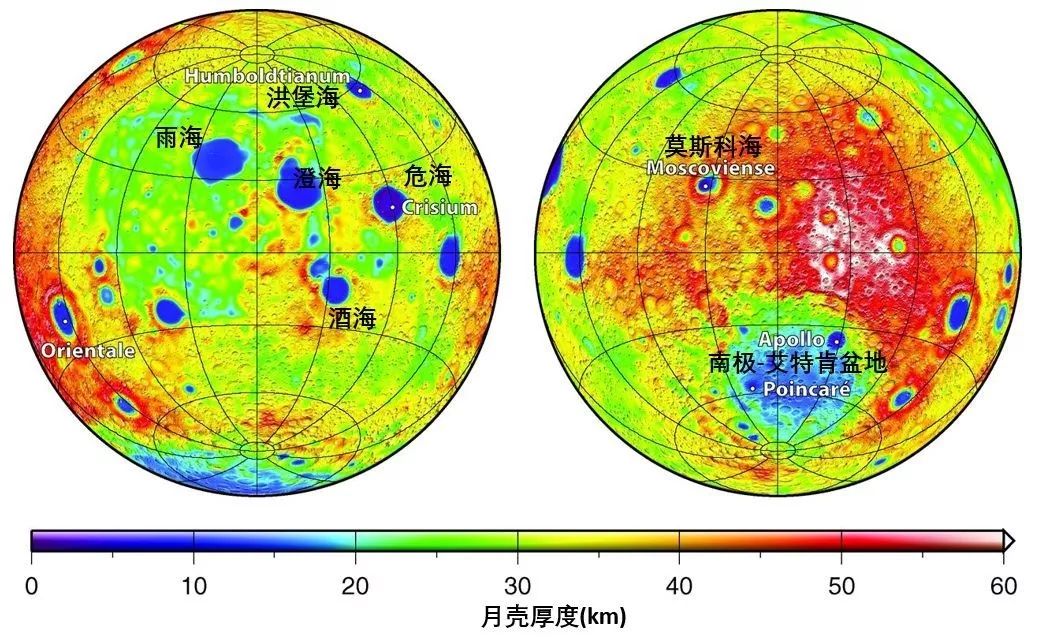

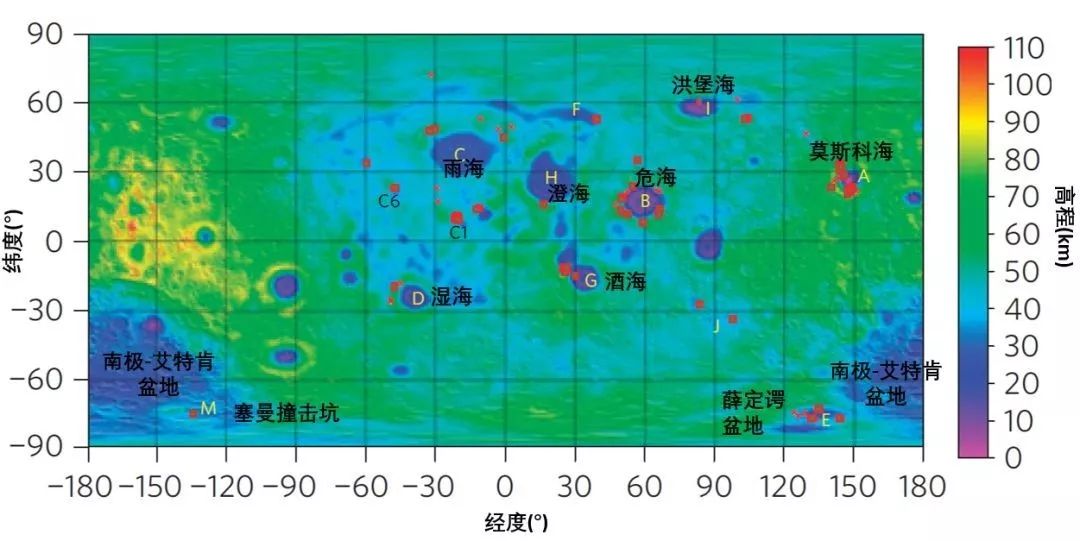

重力場觀測數據間接證實了這種可能性。2011年發射的NASA GRAIL探測器,獲得了高精度的月球全球重力場數據。通過這些數據,我們可以估算月殼的厚度分布。結果顯示,月球上的一些大型撞擊盆地中的月殼非常薄,有些地方(莫斯科海、危海中)甚至近乎于0。這么薄的月殼意味著當年的小行星撞擊很可能撞穿了這些地方的月殼,把上月幔物質挖掘和拋射到了月球表面 [5] 。

(GRAIL重力數據估算的月殼厚度(參數選擇:月殼孔隙率12%,月幔平均密度3220 kg/m^3)。來源:[5])

遙感數據也確實在月球上的大型撞擊盆地附近發現了一些富橄欖石區域,這些橄欖石就很可能來自月幔 [6] 。這一發現也似乎可以和重力數據互為佐證。

(日本的月亮女神號探測器在紅色正方形標記的地方明確發現了富橄欖石的光譜信號。來源:[6])

但這些暴露出來的富橄欖石物質,相比于月球早期密集的撞擊和大型撞擊盆地的規模來說,好像還是少了點。如果上月幔真的富橄欖石的話,似乎應該遍布在月球表面的樣子。

于是有些天文地質學家也提出了另一種猜測: 會不會…其實月球的上月幔里本來就是低鈣輝石(LCP)為主,壓根沒有什么橄欖石呢? [7] 這樣盡管上月幔的物質被大型撞擊盆地挖掘出來,飛濺到了月球表面各個地方,但因為這些濺射物里本來就沒什么橄欖石,所以才只找到這么點。

總之,上月幔里如果沒有富含橄欖石,又含有什么成分呢?如果富含橄欖石,這些橄欖石又去了哪里呢?

嫦娥四號探測器給出了新的線索。

嫦娥四號著陸區可能發現了橄欖石

嫦娥四號的著陸區——直徑2500千米的南極-艾特肯盆地,是月球上最大、最古老的撞擊盆地,這意味著它也是月球上最可能挖掘出月幔物質的撞擊盆地之一。

但之前的研究都沒有在南極-艾特肯盆地內部找到橄欖石的跡象。

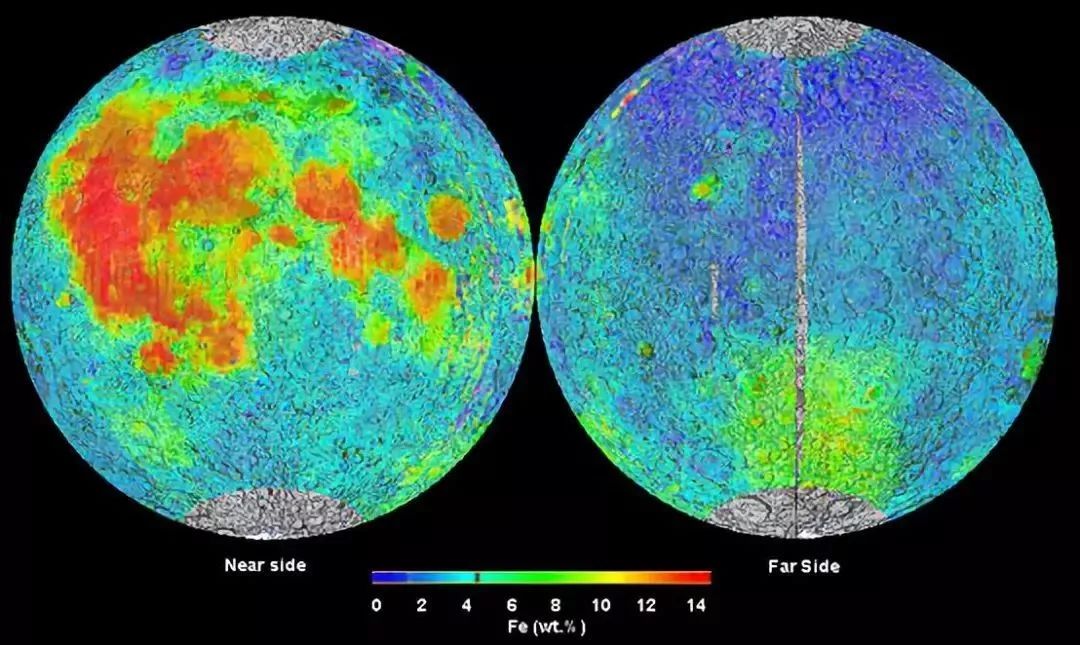

早在1994年的克萊門汀探測器,就已經發現南極-艾特肯盆地一帶略微有點富鐵(相比于月球高地)。

(克萊門汀的紫外/可見光相機和近紅外CCD相機獲取的月球表面鐵元素豐度分布。來源:NASA/LPI)

但富鐵還不意味著富橄欖石,畢竟天文地質學家們已經知道,南極-艾特肯盆地一帶的非玄武巖區域里含有大量斜方輝石(Opx,也叫低鈣輝石LCP)——輝石也是富鐵的。

再之后更精確的遙感光譜觀測,也只在這一帶的兩個撞擊地貌——薛定諤盆地和塞曼撞擊坑中發現過富橄欖石的區域——但這兩個地方都位于南極-艾特坑盆地的外圍。

(日本的月亮女神號探測器在紅色正方形標記的地方明確發現了富橄欖石的光譜信號。來源:[6])

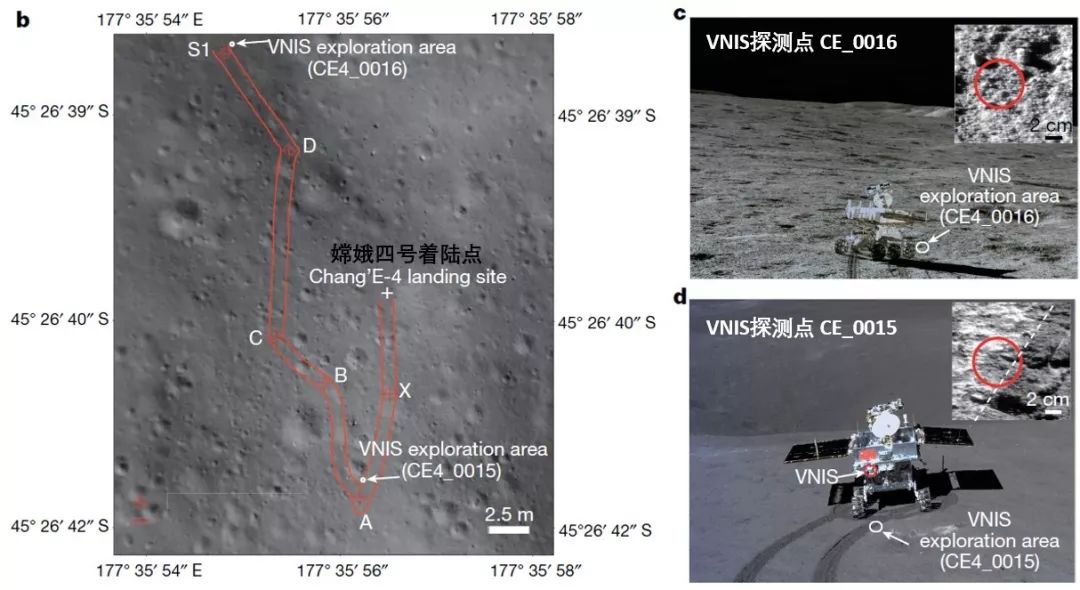

來自中國的月球車玉兔二號攜帶紅外成像光譜儀(VNIS),在第1個月晝里對沿途的兩處探測點(CE4_0015和CE4_0016)的土壤進行了光譜探測。

(玉兔二號第一個月晝的巡視軌跡(左)和兩處開展了光譜成分探測的區域(右)。來源:[1])

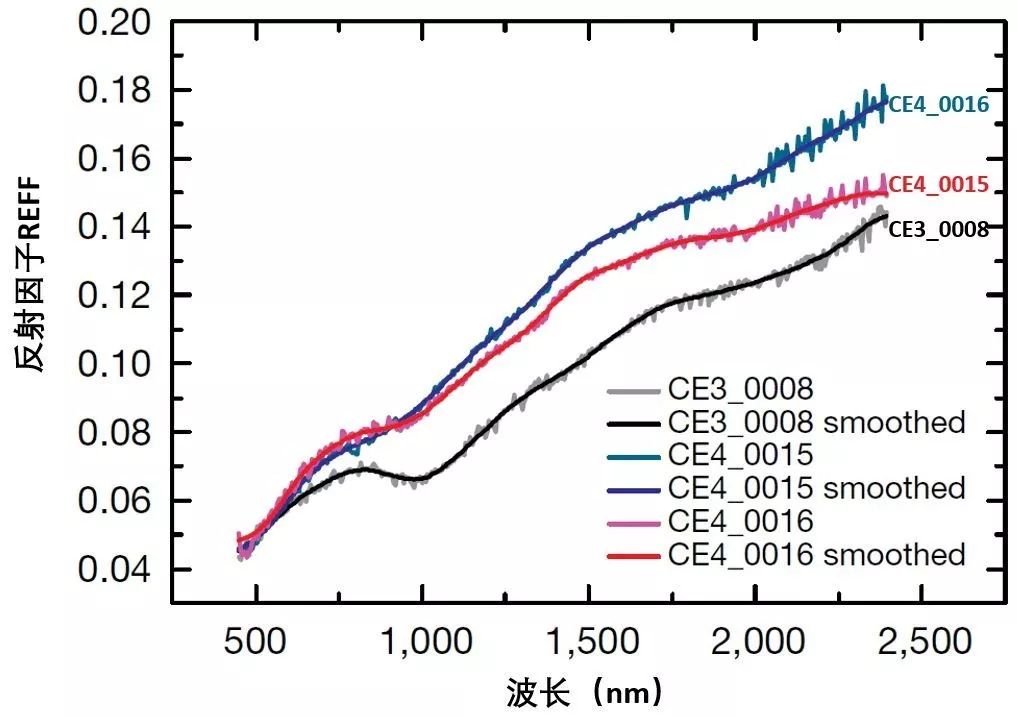

這兩個探測點的光譜數據表明: 嫦娥四號著陸區第1個月晝里獲取的光譜數據,與位于雨海中的嫦娥三號著陸區光譜明顯不同 。

(1)嫦娥四號探測區的反射光譜圖中吸收峰較弱,光譜線斜率也更大(也就是所謂的“光譜偏紅”),表明嫦娥四號著陸區比嫦娥三號著陸區表面受到了更強的空間風化作用。

(嫦娥四號0015和0016號探測點的反射光譜數據和嫦娥三號0008號探測點的對比。如果看不懂的話,知道嫦娥四號的光譜線斜率更大就可以了~來源:[1])

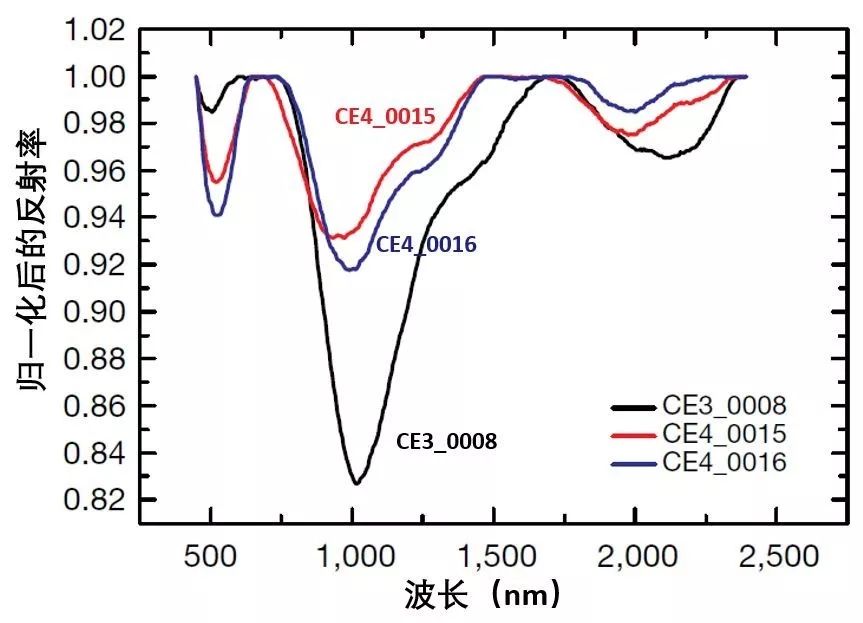

(2)嫦娥四號著陸區礦物的光譜吸收特征顯示著陸區一帶的鎂鐵質組分中可能含有顯著的低鈣輝石(LCP)和橄欖石(OL)成分,而月海玄武巖典型的組分單斜輝石(Cpx,或者叫高鈣輝石HCP)的相對含量卻不高。

(歸一化處理之后的反射率趨勢可以明顯看到1微米和2微米處鎂鐵質組分特征性的吸收峰,其擬合結果與低鈣輝石和橄欖石為主的混合成分吻合。來源:[1])

橄欖石從何處來?

這些橄欖石是從哪里來的?反推起來其實也沒那么容易。

要知道,雖然嫦娥四號著陸于南極-艾特肯盆地中,但出于著陸安全的考慮,具體的著陸區卻位于馮·卡門撞擊坑中一片平坦的玄武巖覆蓋區域,也就是說,這里的鎂鐵質組分里似乎應當以高鈣輝石(HCP)為主才對。

作者給出的解釋是: 它們 來自位于馮·卡門撞擊坑東北方向,芬森撞擊坑的濺射物。

也就是說,很久之前,一顆小行星撞擊月球表面形成芬森撞擊坑的同時,挖掘和濺射出來的物質輻射狀飛濺開來,飛到了馮·卡門撞擊坑內原本被玄武巖覆蓋的區域之上。事實上,不管在可見光影像還是光譜數據中,都可以在嫦娥四號著陸區一帶,看到與玄武巖背景明顯不同的來自芬森撞擊坑的濺射物。

(右圖這個亮線,就是來自芬森撞擊坑的濺射物的顏色。淺藍色區域標注的范圍是玄武巖覆蓋區域。底圖數據來自CE-2 DOM)

總之, 嫦娥四號著陸區一帶不僅僅有原本的玄武巖,還有來自芬森撞擊坑的鎂鐵質物質 。

那來自芬森撞擊坑里,富低鈣輝石和橄欖石的物質又是哪里來的呢?

作者給出的一種可能性是:來自南極-艾特肯盆地一帶的上月幔。也就是說,可能是一顆很大的小行星撞擊月球表面帶來月球深部物質。總之,這些物質可能原本來自上月幔,最終經由芬森撞擊坑的挖掘拋射過程飛到了嫦娥四號著陸區一帶。如果是這樣的話,很可能上月幔也會含有大量的低鈣輝石和橄欖石成分。

不過,這并不是唯一的可能性,作者也給出了另一種可能性,那就是 這些低鈣輝石和橄欖石也有可能并不是來自上月幔原本的“原生礦物”,而是在后來撞擊產生的熔融物質中分異結晶出來的產物 [8] 。

步履不停

一轉眼五個多月過去了,嫦娥四號和玉兔二號已經順利完成了5個月晝的科學觀測,獲得了豐碩的科學成果。而這篇論文,才僅僅是第一個月晝里的近紅外光譜儀(VNIS)這一個儀器的初步探測結果——還有大量的科學數據等待天文地質學家們去解譯和探索。

玉兔二號也不會停下它的腳步。至今一切健康的玉兔二號,還會繼續走的更遠,看到更多月球背面的風景,也探索更多這片神秘土地的奧秘。

作者名片

參考文獻:

[1] Li, C., Liu, D., Liu, B., et al. (2019). Chang’E-4 initial spectroscopic identification of lunar far-side mantle-derived materials. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1189-0

[2] Shearer, C. K., Hess, P. C., Wieczorek, M. A., Pritchard, M. E., Parmentier, E. M., Borg, L. E., ... & Canup, R. M. (2006). Thermal and magmatic evolution of the Moon. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 60(1), 365-518.

[3] Lucey, P. (2010). Mantle of the Moon exposed?. NatureGeoscience, 3(8), 517.

[4] http://minerva.union.edu/hollochk/moon_rocks/background.html

[5] Wieczorek, M. A., Neumann, G. A., Nimmo, F., Kiefer, W. S., Taylor, G. J., Melosh, H. J., ... &Konopliv, A. S. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. Science,339(6120), 671-675.

[6] Yamamoto, S., Nakamura, R., Matsunaga, T., Ogawa, Y., Ishihara, Y., Morota, T.,... & Haruyama, J.(2010). Possible mantle origin of olivine around lunar impact basins detected by SELENE. Nature Geoscience, 3(8), 533.

[7] Melosh, H. J., Kendall, J., Horgan, B., Johnson, B. C., Bowling, T., Lucey, P. G., & Taylor, G. J. (2017). South Pole–Aitken basin ejecta reveal the Moon’s upper mantle. Geology, 45(12), 1063-1066.

[8] Vaughan, W. M., & Head, J. W. (2014). Impact melt differentiation in the South Pole-Aitken basin: Some observations and speculations. Planetary and Space Science, 91, 101-106.

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助