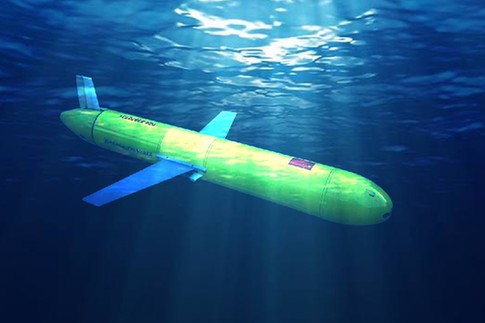

說起滑翔機,你可能會想到能自由翱翔在空中的滑翔機,或在無垠的大海上馳騁于水面上的水上滑翔機,然而今天我們要談及的滑翔機卻不同于這兩種,它是可以在深海中“飛翔”的水下滑翔機。

?

?

早在2017年,由我國自主研發(fā)的“海翼”號深海滑翔機,在人類馬里亞納海溝完成了不可思議的大深度下潛觀測任務,并安全回收。在這次任務中,“海翼”號最深下潛距離達到了6329米,這一數(shù)據(jù)同時也刷新了水下滑翔機最大下潛深度的世界紀錄,為我國深淵科考提供了更為先進的科考手段和依據(jù)。

空中滑翔機與飛機不同,絕大多數(shù)的滑翔機是沒有動力裝置的,也就是說沒有引擎,所以滑翔機需要借助其他動力來實現(xiàn)起飛。當滑翔機在空中時,駕駛者通過操縱方向在空氣中尋找上升氣流,當滑翔機遇到上升氣流,就可以持續(xù)不斷地飛行。當上升氣流消失,滑翔機就會在一邊下滑一邊飛行中,憑借自身重力的分量繼續(xù)前行。

那么,水下滑翔機能在深海中前行是不是也根據(jù)這樣的原理呢?據(jù)相關專家介紹,水下滑翔機是一種可以借助自身凈浮力驅(qū)動的自治式水下無人潛水器,它以浮力作為推進動力,從而來實現(xiàn)上升和下沉,并借助固定翼的水動力進行水下所謂的“滑翔”運動。

換言之,就是“海翼”號水下滑翔機有一個“小肚子”,可以通過控制“肚子”大小來改變自身浮力,進而實現(xiàn)在海水中的運動。另外,在水下滑翔機浮力引擎的外部,還會裝有一個氣囊,當引擎將油注入氣囊,隨著氣囊的膨脹,滑翔機整體密度會逐漸低于海水的密度,以此實現(xiàn)滑翔機的上浮;反之,滑翔機則會沉入水中。

我們都知道,深海中的壓力非常大,水下滑翔機動輒在幾千米深的海下作業(yè),為避免被海水壓力損壞,水下滑翔機必須使用特殊抗壓材料構成的外殼。“海翼”號7000米級水下滑翔機就“穿上”了輕質(zhì)碳纖維材料特殊制作的“外衣”,這樣一層的外殼不僅抗壓能力強,質(zhì)量也十分小,從而為攜帶更多的電池提供了空間支持。

當水下滑翔機沉入幾千米下的深海中,是不是傳輸信號會受影響呢?其實并不是,裝備了通信與導航定位設施的水下滑翔機,通過姿態(tài)控制,最大限度將電線抬離水面,并與衛(wèi)星終端建立穩(wěn)定的通信渠道,不間斷傳輸機體位置、姿態(tài)、狀態(tài)和搜索采集到的各類海洋特征數(shù)據(jù)。

水下滑翔機是十分理想的水下觀測設備。因其能源消耗小,續(xù)航能力強、可操控性強、實時性強,并且制造成本和維護費用相對較低,所以可重復使用和大量投放。

本作品為“科普中國-科學原理一點通”原創(chuàng),轉載時務請注明出處。

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助