作者:圓的方塊

編輯:Yuki

辦公室里的打印機,為什么只有腦子最笨的張飛會用,而劉備和關(guān)羽不行?

——因為3D(三弟)打印呀。

今天,咱們聊聊這項技術(shù)。

> > > 什么是3D打印? < < <

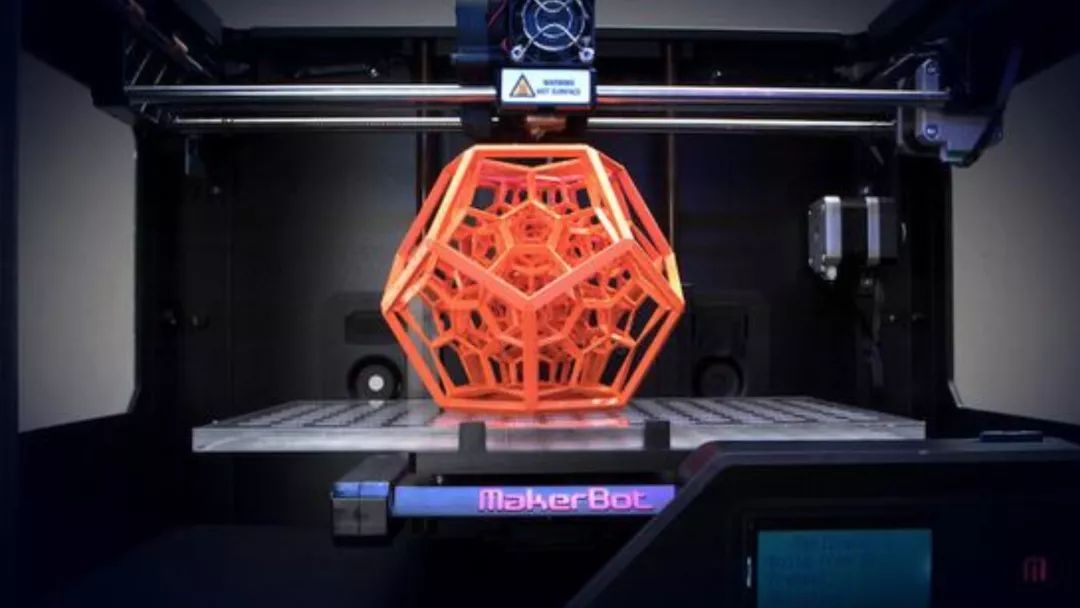

3D打印,我們或多或少地都聽說過,甚至也見過一些3D打印出來的精巧構(gòu)件。不過要往深了說,大部分人都說不出個所以然。

(一個典型的3D打印作品,圖片來源:Sina.com)

這幾年來,加諸于3D打印的名頭實在太多—— “引領(lǐng)下一次工業(yè)革命”、“顛覆傳統(tǒng)制造業(yè)”、“未來科技”等等。

在試圖了解一項技術(shù)之前,最好是先撥去籠罩在它之上的光環(huán)。

3D打印本質(zhì)上只是一種制造技術(shù),它還有一個學名,叫 增材制造 ,以前它還有個更土的名字,叫 快速成型 [1] 。

是不是瞬間感覺沒什么氣勢了?

那么,去掉炫酷的名字,3D打印技術(shù)和傳統(tǒng)制造技術(shù)有什么區(qū)別呢?

這里有一個不算特別貼切的比喻:傳統(tǒng)制造方式是做雕刻,不斷切掉你不想要的部分,最終得到想要的;3D打印有點 像蠶吐絲,通過一根根細絲的相互堆疊、積累,最終成為一個光潔的蠶繭。

> > > 3D打印的誕生 < < <

3D打印技術(shù)出現(xiàn)在1983年,發(fā)明人叫查克·赫爾(Chuck Hull)。

當年的赫爾在一家小企業(yè)工作,這家企業(yè)的主營業(yè)務(wù)是做桌子的硬質(zhì)涂層。具體來說,就是把一種液態(tài)的小分子涂在桌子表面,在使用紫外燈去照射時,這些小分子會相互連接,聚合成大分子,從而發(fā)生固化,變?yōu)閳怨痰谋Wo層。

這些小分子叫做“光敏聚合物”,這個反應(yīng)過程就叫做“ 光固化” [2] 。

赫爾每天在公司里撥弄著各種各樣的紫外線燈,日復一日地看著那些分子見光凝固。有那么一天,他突然想到,如果能夠讓紫外線一層一層地掃在光敏聚合物的表面上,將這成百上千的薄層疊加在一起,他就能夠制造任何可以想象的三維物體了。

此情此景,像極了牛頓挨了蘋果砸,瓦特見到了燒水壺。

“這真是個碉堡的主意!”雖然沒有歷史記載,但當時赫爾心里一定浮現(xiàn)的是這句話。因為他立刻投入到了實踐中。

經(jīng)過一年的努力,終于,他把那個乍現(xiàn)的靈光變成了現(xiàn)實:他開發(fā)了一個系統(tǒng), 通過控制光線的射入,讓光敏聚合物在容器中逐漸的固化,從而形成預先設(shè)計的形狀 。

他將這種工藝命名為 立體平版印刷 [1] 。

就這樣,帶著這個土氣的名字,第一件3D打印的模型,誕生了。

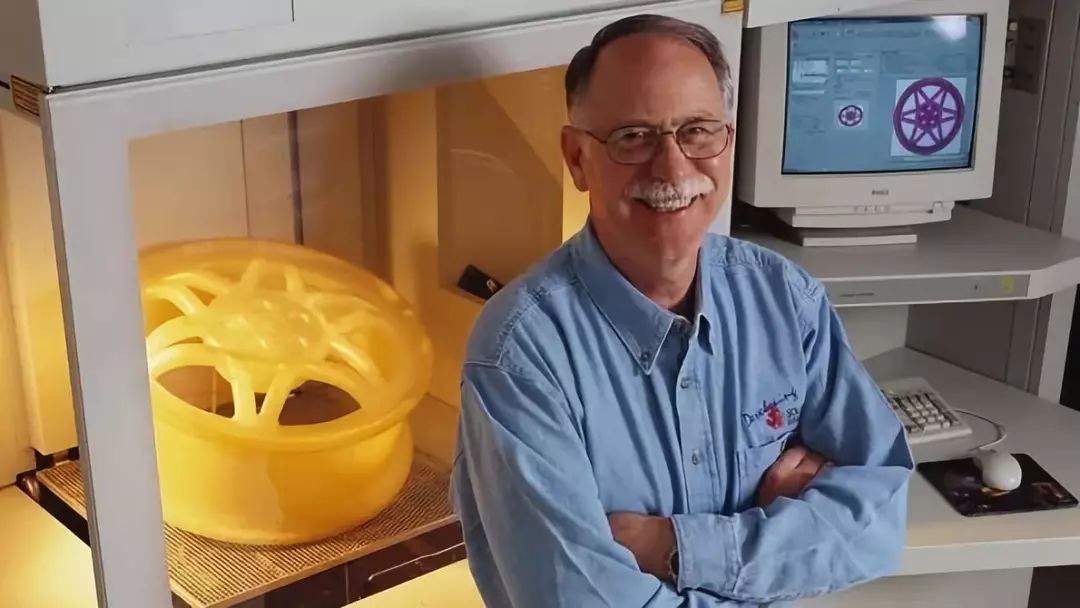

2014年, 查克·赫爾作為“ 3D 打印之父 ” 入選了美國的發(fā)明家名人堂。這份名人堂的名單中,還包括愛因斯坦、愛迪生和喬布斯。

(赫爾和他的3D打印系統(tǒng),圖片來源: 3D Systems)

> > > 五花八門的3D打印技術(shù) < < <

隨著人們逐漸意識到這項技術(shù)的潛力,故事也開始朝著有趣方向不斷演進。

如果說3D打印是一個江湖,那么,幾個名門大派,都有著自己的獨特功法。

首先,在赫爾申請專利的同一年,美國Helisys公司發(fā)明了分層實體制造技術(shù),簡稱為LOM,工藝流程是 把片材切割并粘合成型 [2] 。

不知道你們看沒看過科技館里的人體組織切片,就是把標本切成一片片的再展示出來。分層實體制造與這個過程恰好相反,就是先做好一片片材料的形狀,之后直接把這些片層整合到一起。

LOM工藝的一個問題是需要把原材料預先做成薄片,于是這項工藝的使用范圍就變得十分有限,大多時候,只是用來做些紙的模型。

5年之后,也就是1988年,美國人斯科特克倫普發(fā)明了熔融沉積成型技術(shù) (FDM),從而把3D打印推廣到了金屬領(lǐng)域。 [3] 他先把材料加熱到剛剛?cè)刍臓顟B(tài),之后把液態(tài)材料直接噴出來,迅速冷卻成型。這聽起來有點像做糖人。

FDM雖然簡便了很多,但是也存在著局限,就是所用的材料熔點不能太高,要不然設(shè)備都燒著了,材料還沒成液態(tài)呢。以至于FDM只能用在一些塑料和低熔點金屬上。

不過僅僅一年之后,美國德克薩斯大學奧斯汀分校的學者就解決了這一問題,他們發(fā)明了 選擇性激光燒結(jié)技術(shù) (SLS) [1] 。 SLS的原理也很粗暴,它的原料是粉末狀的,之后直接利用高強度激光把粉末燒結(jié)在一起。這誰頂?shù)米“。吭倥5慕饘僖布懿蛔〖す獍。?

后來SLS經(jīng)過改進,已經(jīng)能輕松實現(xiàn)鈦合金、鈷鎳合金等材料的3D打印過程,而這些合金都是飛機或飛船上的關(guān)鍵材料。

(激光3D打印金屬零件示意圖,圖片來源:Machine35.com)

近些年,3D打印技術(shù)更是不斷地改進與完善,原材料已經(jīng)囊括了塑料、金屬、陶瓷,甚至生物細胞等。

雖然這些技術(shù)五花八門,但內(nèi)核仍然是赫爾的思路,即—— 把材料直接堆疊成自己想要的形狀 。

> > > 百花齊放的3D打印應(yīng)用 < < <

當3D打印能夠處理任何原料之后,剩下的限制,就是人類的想象力了。

如今,我們迎來了3D打印應(yīng)用百花齊放的時代。

首當其沖的就是工業(yè)領(lǐng)域 。很多產(chǎn)品的設(shè)計之所以不能量產(chǎn),是因為量產(chǎn)的模具太貴了,經(jīng)不起試錯。有了3D打印,直接一次成型,極大降低了試錯成本,如此一來,很多小眾的設(shè)計都能有了嘗試的機會。

再有就是個人訂制產(chǎn)品 ,比如衣服和鞋子等等。人生來各異,買衣試鞋總免不了反復尋覓。有了3D打印,就能夠做到量體裁衣。

(阿迪達斯推出的3D打印球鞋,圖片來源:adidas.com)

當然,科學家們把目光放得更遠,他們甚至想 打印生命。

2017年,日本的科學家們3D打印了一個肝臟,并成功移植進了大鼠體內(nèi) [4] 。 2018年12月份,俄羅斯宇航員在空間站中打印了一份生物器官——一個老鼠甲狀腺。據(jù)說效果還不錯,因為失重的狀態(tài)有利于控制材料的成型 [5] 。

2018年,3D打印人體領(lǐng)域也取得了一個大突破。來自英國的研究人員成功做出了一批3D打印的人眼角膜。他們發(fā)明了 一種由藻酸鹽和膠原蛋白組成的“生物墨水”,把這種生物墨水與人類的角膜干細胞混合在一起,就可以作為原料,3D打印出人類的眼角膜 [6] 。

(3D打印人工眼角膜和它的發(fā)明者,圖片來源:騰訊)

5.

> > > 來自中國的可穿戴3D打印設(shè)備 < < <

3D打印在很多特種微型設(shè)備上,也有著巨大的應(yīng)用潛力。近日,Wiley旗下的《先進科學》雜志(Advanced Science)發(fā)表了中國科學院蘇州納米所與天津大學合作的一篇論文。

研究人員用3D打印做出了一種纖維狀的集成電子器件 [7] 。 這種電子器件, 看起來就是一根“線”,但卻能實現(xiàn)準確的溫度測量 。與大塊的平面器件相比,它更具柔性且更節(jié)省空間。

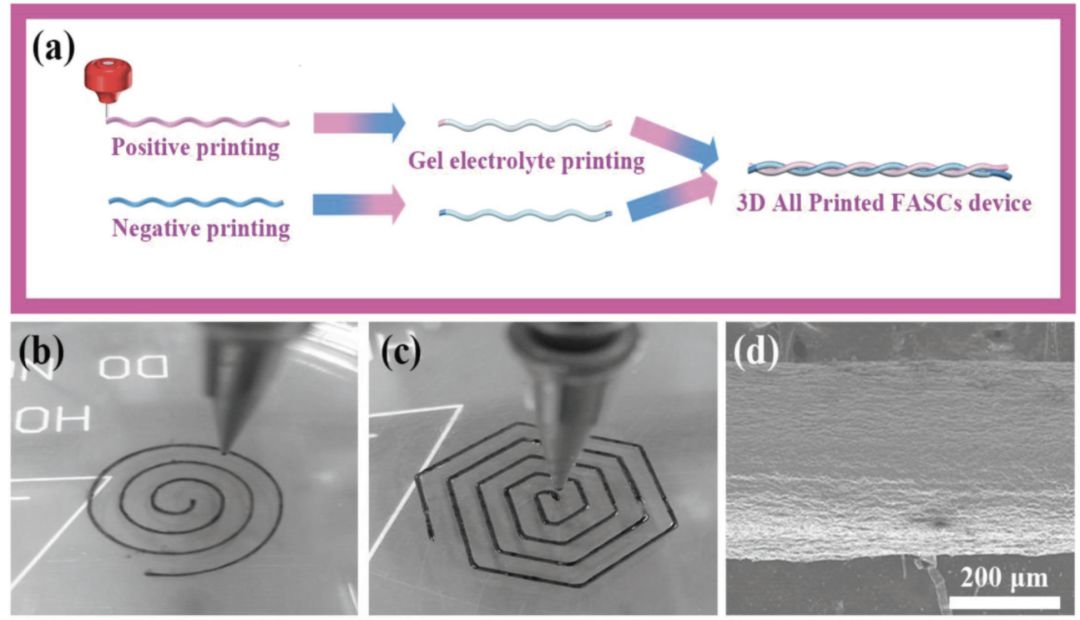

為了做出這根電子器件,首先要有 電源 。一般來講,基本的電源至少有三部分,分別是正極、負極和電解液。在一根線上怎么做出這三種結(jié)構(gòu)呢?這里就需要借助3D打印技術(shù)。

((a)3D打印做纖維狀電源的示意圖,(b、c)工作中的3D打印機,(d)打印出來的纖維狀電極材料,直徑不到半毫米 。圖片來源:參考文獻 [6])

首先,將正負電極的原料分別配成溶液,也就是3D打印的“墨水”。隨后,使用3D打印機,直接繪制出纖維狀的電極。緊接著,在這兩根“線”電極的外表面打印上一層固態(tài)的電解質(zhì)。

于是,我們就得到了兩根“線”,分別是包裹了電解液的正極和負極。我們再像擰麻花一樣,把這兩根線擰到一起,就成了一個完整的電化學電源。

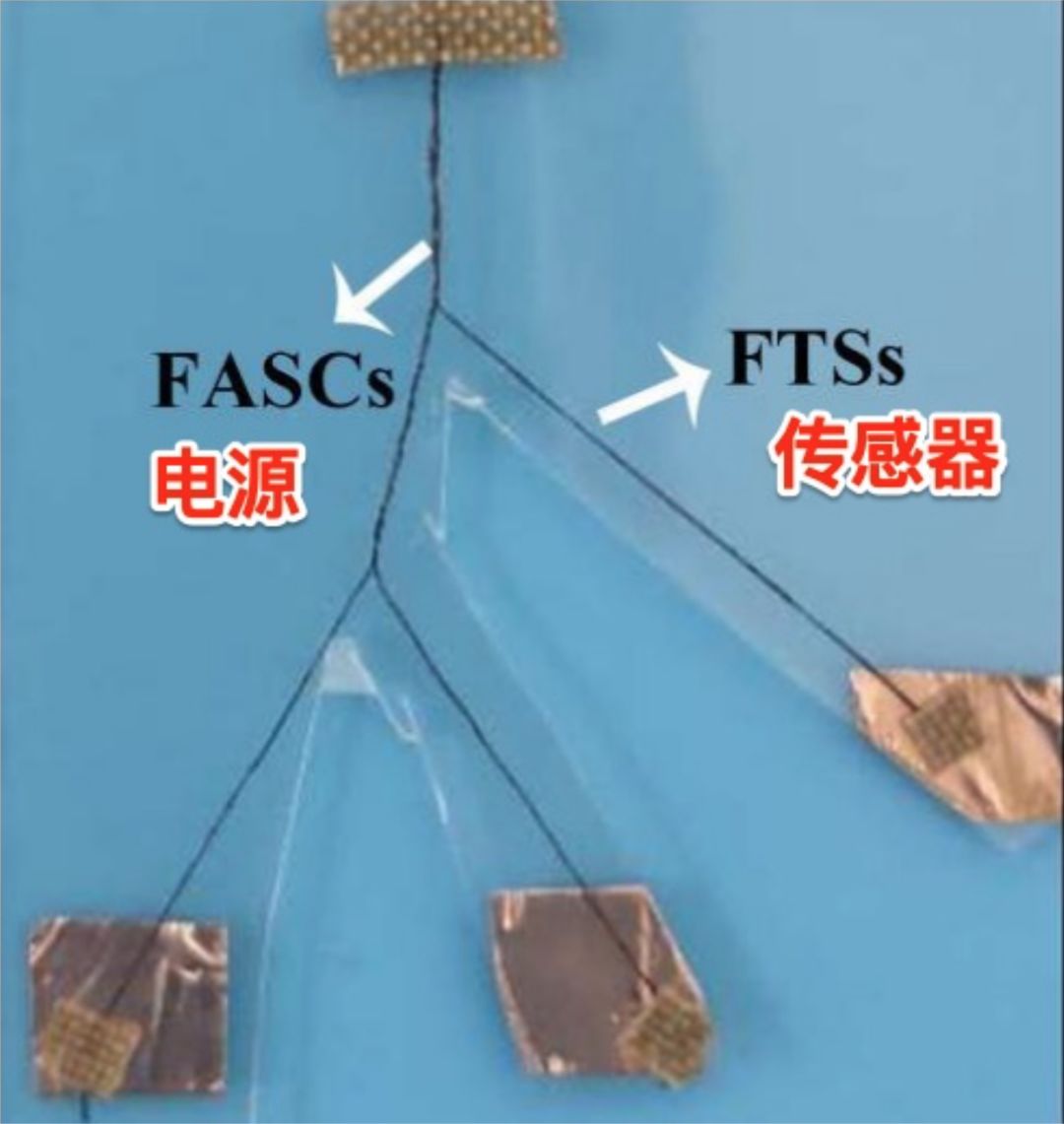

電源有了之后,再如法炮制,做出一條纖維狀的傳感器。雖說是傳感器,但本質(zhì)是一根還原氧化石墨烯的纖維。這種還原氧化石墨烯,簡稱叫rGO,具有在不同溫度下的電阻會發(fā)生變化的特性。將富含rGO的“墨水”通過3D打印的噴頭,我們就能得到一根打印出來的傳感器“線”。

將上面組好的電源和這根氧化石墨烯纏繞在一起,就可以做成一套完整的溫度傳感器了。

(直接將3D打印出來的電源與傳感器擰在一起,就得到了一個完整的電子器件。 圖片來源:參考文獻 [6])

研究人員發(fā)現(xiàn),這根“線”能夠?qū)?0℃-80℃范圍的溫度變化做出很好的反饋, 每攝氏度的誤差只有不到2% 。

把這種纖維狀器件,編織進貼身衣物,就可以實時監(jiān)測人的體溫變化,幫助我們了解自己的身體健康狀況,在疾病預防方面發(fā)揮潛力。

這種快速、低成本的3D打印技術(shù)為 柔性、可穿戴纖維狀器件 提供了新的機遇 [7] 。

> > > 當然,你也可以 < < <

現(xiàn)如今,3D打印已經(jīng)從王謝堂前燕,飛入了尋常百姓家。

打開購物網(wǎng)站,搜索“3D打印機”,就能買到小型的家用機,價格跟一臺電腦差不多。

不過,家用的型號只能以塑料和一些小分子為原料,因為這些材料加工起來更為容易,也更安全。

(外國網(wǎng)友自制3D打印遠古三葉蟲,圖片來源:ZOL.com)

如果你想打印些更酷炫的金屬零件的話,那么,你需要一臺激光金屬3D打印機。

可能會貴一點。

emmm...

只要 300萬 。

不過,包郵啊……

作者名片

排版:大慶

排版:大慶

參考文獻:

[1] Ambrosi, A., & Pumera, M. (2016). 3D-printing technologies for electrochemical applications. Chemical Society Reviews, 45(10), 2740-2755.

[2] Ligon, S. C., Liska, R., Stampfl, J., Gurr, M., & Mülhaupt, R. (2017). Polymers for 3D printing and customized additive manufacturing. Chemical reviews, 117(15), 10212-10290.

[3] Layani, M. , Wang, X. , & Magdassi, S. . (2018). Novel materials for 3d printing by photopolymerization. Advanced Materials, 1706344.

[4] 九州大學科學家成功將生物3D打印肝芽移植到大鼠體內(nèi), 搜狐網(wǎng), http://www.sohu.com/a/201375456_105964

[5] 歷史性突破!俄在太空首次3D打印生物材料,人民網(wǎng),http://sn.people.com.cn/BIG5/n2/2018/1207/c346932-32380440.html

[6] 首個3D打印人類眼角膜問世 未來大批量移植不是夢,騰訊網(wǎng),http://tech.qq.com/a/20180531/045584.htm

[7] Zhao, J., Zhang, Y., Huang, Y., Xie, J., Zhao, X., Li, C., ... & Li, Q. (2018). 3D Printing Fiber Electrodes for an All‐Fiber Integrated Electronic Device via Hybridization of an Asymmetric Supercapacitor and a Temperature Sensor. Advanced Science, 1801114.

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助