古典芭蕾起源于意大利,興盛于法國,是一項非常高雅、技巧性非常高的藝術,也是被公認為難度最大、最難練的舞蹈。其中,全靠一只腳尖來支撐的旋轉“揮鞭轉”已成為芭蕾舞蹈中的試金石,該旋轉由《天鵝湖》中意大利芭蕾演員皮瑞娜·萊格納尼1892年獨創。那“揮鞭轉”到底有多難呢?

?

?

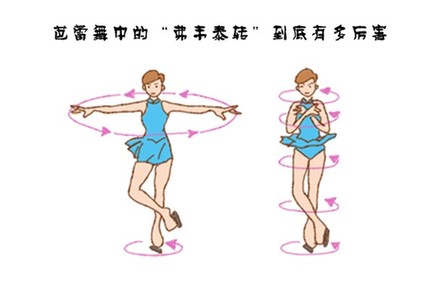

在芭蕾舞中,舞者用腳使勁蹬地,另一只腳迅速翹起,兩臂向側平舉,身體旋轉起來,隨著兩臂和腿的收回,速度加快,如同陀螺一般呈高速旋轉之勢,這種單足立地旋轉的舞蹈動作即稱之為“揮鞭轉”。做“揮鞭轉”時,舞蹈演員必須通過持續甩腿來獲得動量進行360度旋轉以獲取由站立腿推地產生的轉矩,同時通過動力腿的圓周擺動來增加旋轉動力和速度。而且“揮鞭轉”要求連續完成,整個過程腳尖的移動范圍不能超過一條皮帶圍成的圈才可以認為是優秀的表演,十分考驗舞者的腿部力量,這也就是“揮鞭轉”設計的厲害之處。

而另一方面,“揮鞭轉”實際上是巧妙地運用了角動力守恒定律。假設用字母L代表角動量,字母W代表轉動的角速度,字母I代表物體的轉動慣量,則它們三者之間的關系為L=I×W。物體的移動均伴隨著慣性的產生,物體的轉動慣性不僅跟其質量成正比,也跟其與轉動軸的距離相關。物體在質量恒定不變的情況下,距離轉動軸越遠所對應的轉動慣性則越大。所謂角動量守恒定律,即物體不受外力或所受外力的力矩為零,物體的角動量則恒定不變。通過以上關系式可知,在角動量L守恒狀態下,若減小轉動慣量I,則轉動的角速度W會增加,故可以通過改變物體與轉動軸的間距來實現旋轉角速度的變化。

舞者在旋轉時,其自身即是旋轉軸,并始終與地面垂直。當其雙臂收攏時,轉動慣性則變小,轉動速度便會加快;當雙臂與另一條腿伸直后,轉動慣量隨之增大,轉動速度便會減小。而此時支撐腳并未與身體同步旋轉,腳尖支撐轉變為腳掌支撐,并施加一定的轉矩,為下一個旋轉提供動力。

本作品為“科普中國-科學原理一點通”原創,轉載時務請注明出處。

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助