現代坦克的防護基本上來自三個方向,“基本裝甲防護”、“外掛裝甲防護”、“主動防御系統”,此外還有關于三防裝置與隱身設計之類。所謂坦克的基本裝甲即是坦克身上的那層鋼板,這一百多年里設計師們對坦克基本裝甲的改進無外乎兩條路,一是增加裝甲板厚度(即使是自T34后大行其道的傾斜裝甲本質上也是如此),二是研制出更合適的新材料。

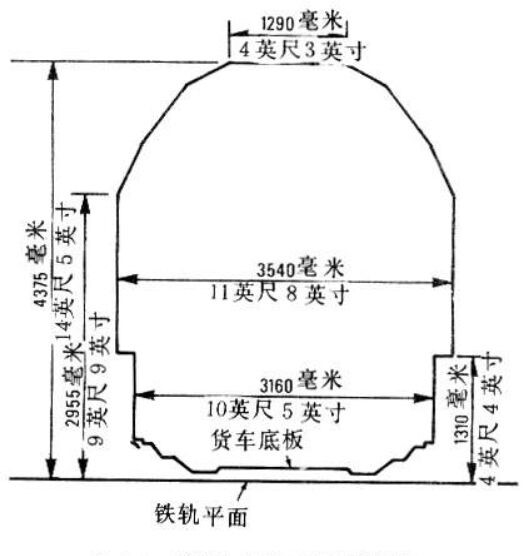

先說增加裝甲板厚度的方案,加厚裝甲帶來的首要問題就是對機動性的影響,因為厚重的裝甲會嚴重影響坦克的重量,如果要保證對地面壓力不變(對地面壓力過大會導致坦克無法通過泥地等)就需要為厚裝甲坦克提供更寬的履帶進而影響車體寬度,而為了坦克能通過鐵路運輸到戰區集結就必須有意識地對坦克車體寬度作出限制,因為不管你是坦克也好還是普通車輛也好要是比鐵路線上的平板車還寬那還怎么運了?

如以此車廂運輸即要求坦克寬度小于3540毫米

然而研制新材料實在是個費時間的活計,無論是研制新的合金材料還是設計防護效果更好的新式復合裝甲都需要數年不止,除了英法百年戰爭時的英國和法國外應該沒有一個國家能在戰爭中慢慢地等著磨出新材料。相比之下,提高裝甲厚度這種速成的辦法實在是太可愛了。

于是在二戰中的蘇軍和德軍都拼了命地給坦克加裝更厚的裝甲,在戰爭末期甚至出現了鼠式坦克那種怪物一樣的設計方案,要知道這家伙足有188噸重,即使是以七十多年后的科技水平想要造這么個東西去打仗都不現實。

圖為鼠式坦克,現僅庫賓卡博物館藏有一輛。

也正是因為蘇德戰爭中雙方如此不遺余力地提高裝甲厚度,等到戰爭末期時的坦克在裝甲厚度上基本已經達到極限了,蘇聯人和德國人在戰爭中向世界上所有的坦克設計者證實了一輛現代坦克能承受的最大重量大概在65噸到70噸之間,即使過了七十多年以后的今天也沒有任何坦克設計者敢(或者說他們也沒必要)去挑戰這道模糊不清的界限。

此外應該著重提出的是德國虎王坦克,這個看上去幾乎只可能存在于設計圖上的坦克是同類型產品中少有的真正量產而且接受了戰爭考驗的裝備,他的存在和經歷足以向世人證明坦克三要素(即火力、機動力、防護力)在設計上缺一不可,而且證明了在技術水平不變的情況下單獨強化三者中的某一個或兩個項目總會其他項目上付出更大的代價,在1944年中旬以后大量裝備該型坦克的503重裝甲營有足夠的戰斗資料可以支持這一觀點。

圖為503重裝甲營。

相比于增加裝甲厚度的方案而言,坦克在裝甲材料方面還有很大的進步空間,大致上有兩個途徑可走,首先是可以研究新的材料和處理工藝以制造出更好的裝甲板,不過在這個事情上總會出現很有趣的現象。

大多數時候都是先造出這么個東西然后才能知道這個東西的特性,比如坦克就是,在1916年索姆河戰役中出現坦克這個東西,然后才逐漸地認識到坦克的特性并試著運用他們(德國的所謂“閃電戰”與前蘇聯的大縱深戰役理論均是這種嘗試的產物)。可在陶瓷裝甲上這種順序卻完全反過來了,早在一戰時人們就認識到了陶瓷的硬度對坦克的防護能力會很有幫助,但由于技術問題一直耗到上世紀六十年代才有了足夠的技術水平制造實用的陶瓷裝甲投入使用。現在也是一樣,有數據表明鈦合金做裝甲的話可以在重量比鋼輕上三成的情況下達到相同的防護力,但無論是成本還是加工難度都一直束縛著鈦合金的使用。

圖中坦克側面形如瓦片者即是陶瓷裝甲

其次是可以對復合裝甲的改進,無論是找出更適合組成復合裝甲的材料還是找到更合適的配比都是個很值得考慮的方法,還可以考慮改進其制造工藝以使其成本降低,畢竟由于成本問題到現在為止的大部分坦克都只是在車體正面使用復合裝甲,側面則寄希望于外掛裝甲(比如上圖中坦克所掛載的陶瓷裝甲),只要能將復合裝甲的成本降下來那么就很有希望擴大其使用范圍,進一步強化裝甲車輛的防護力。

劃重點

1.均質裝甲:指一種化學成分、金相組織和機械性能在裝甲截面上基本一致的裝甲,常作為其他材料的防護力等級標準。

2.復合裝甲:由金屬裝甲、陶瓷裝甲、復合材料組成的裝甲,一般情況下防護能力較高,但設計較復雜,成本亦較高,加工較困難。

出品:科普中國

作者:謝安

策劃:趙清建

監制:光明網科普事業部

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助