作者:Gology Rocks 綠洲

編輯:小柒

在月球上留下第一串腳印的人是阿姆斯特朗,但是,你知道地球上“有史可考”的第一串腳印是誰留下的嘛?這種問題,普通人估計是回答不了,但對地質學家來說,破解這個謎題,可能只需要一塊石頭……

這里說的石頭可不是普通的石頭,而是具有重要科研價值的 古生物遺跡化石 ! 通過遺跡化石,地質學家們就可以恢復化石形成年代,重現它們的生活環境和反推遠古時期的生命演化歷程。

這個研究推理的過程,就像神探福爾摩斯破案一樣,通過探查遺留痕跡,抽絲剝繭, 最終將當年驚心動魄的故事還原出來。

我要開始探案啦。圖片來源:《神探夏洛特》劇照

而今天我們要談到的一個重要遺留痕跡就是: 足跡 。

遠古足跡出現

近來,來自中國南京地質與古生物研究所和美國佛吉尼亞理工大學的科學家們報道了一系列 地球上最古老的足跡化石 [1] 。

足跡有了,那么足跡的主人會在附近嗎?這里,我們不得不遺憾地告訴大家:這位在遠古時期留下足跡的“作案者”早就不見了……想知道它究竟是誰,就需要依靠科學家們來大顯身手“破解懸案”了!。

確定“ 案發時間 ”

這次的案發現場,位于中國南部湖北宜昌的三峽大壩附近, 埃迪卡拉系燈影組石板灘段地層中 。

啥是 燈影組石板灘段地層呢?

簡單來講,就是在漫長的地質歷史中,無數沉積物經過層層累積疊加,而后壓實成巖形成的一套套地層。不同的地層疊覆起來的樣子可類比為 彩 虹 蛋 糕 。

不同的地層疊覆起來的樣子可類比為彩虹蛋糕。圖片來源:pixabay.com

地質學家們對每一層“蛋糕”都進行了細致的劃分和命名,而 燈影組石板灘段地層就是其中的一層 。出現在某一地層中的一系列古生物遺跡化石,正像是在彩虹蛋糕夾層里的美味杏仁糖一樣,讓科學家們回味無窮。

這次的“杏仁”——遠古生物遺跡“案發現場”,是形成于5.51-5.41億年期間的黑灰色瀝青質灰巖薄層,形態上為波浪狀,位置介于 潮下帶時而平穩時而動蕩的環境中 [2,3] 。

科學家們經過仔細的調查分析后發現,這些化石主人的“作案”時間可以追溯到埃迪卡拉紀(距今大約6.35-5.41億年)。這意味著,本次出現在“案發現場”的腳印,是 迄今為止發現的最古老的動物足跡化石 。

還原 “案發現場”

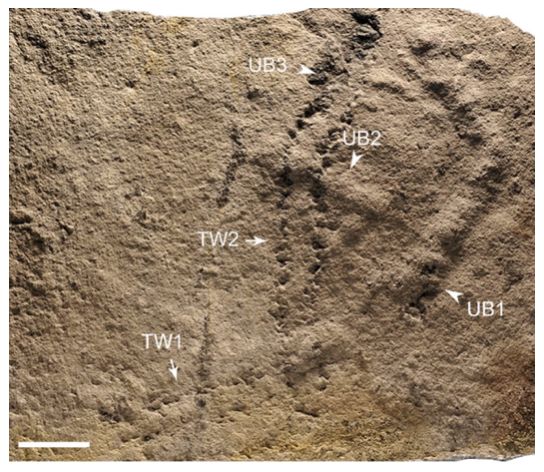

下面這張就是地質學家們拍下的一張“案發現場”照片。這一現場為我們提供了兩部分關鍵線索:一部分是菌席(眾多微生物聚在一起生活后形成的像席子一樣的東西)上部1-2厘米長,約1毫米深的凹陷腳印,另一部分是腳印主人在菌席下部活動形成的潛穴。

遠古生物留下的凹陷腳印(圖中TW),以及菌席下部活動形成的潛穴(圖中UB)。圖片來源:參考文獻[1]

在這次的發現中,化石上的足跡呈 對稱的兩組 ,兩邊的腳印寬度保持一致,雖然稍顯不規律,但大體上呈重復出現。表明留下這一系列印記的動物,已經能夠依靠附肢支撐起身體“行走”,而不是可憐兮兮地在泥漿里拖拉,摩擦肚皮。這些證據還表明,留下印跡的小家伙, 腳是對稱分布的 。

綜合以上特征,“嫌疑人”可能是一只身寬13.8毫米左右,擁有4-5對附肢(附肢,就是你剝蝦時拋棄的那些腿和觸角們)的 兩側對稱動物 (Bilaterian animals) (啥是兩側動物?就是左右對稱、形態規則的動物)。

對稱的足跡,可能來自一種“兩側對稱動物”。圖片來源:參考文獻[1]

在此之前,埃迪卡拉紀中沒有發現過 動物附肢痕跡化 石記錄。留存下的化石遺跡大部分都是簡單水平、無分支的拖拽痕跡和通道遺跡,反映出的動物生活行為也都比較簡單(可憐地拖拽鉆營、委屈地在冰冷的地上磨蹭),形態上更類似于刺胞動物(舉例:珊瑚、水母、水螅)或蠕蟲狀生物 [4,5] 。

這一次,科學家們第一次發現了埃迪卡拉紀中相對復雜的生命形式遺跡 。這種“兩側動物”比形態不規則的動物有更強的運動力和控制力,能夠適應更加復雜多樣的環境,這也是它們從水生發展到陸生的重要優勢。

更加重要的是, 這一系列痕跡化石還提供了很多這種動物的“生活信息” 。足跡和生物潛穴相連出現,表明這些生物可能具有 復雜的行為 (也許是在造窩?)。位于菌席上方的爬行痕跡和存在于菌席內部或下方的潛穴痕跡共同表明,該類生物可能在菌席中上下穿梭、行走,進行生命必須的各種活動(呼吸、進食等)。

揭開謎底,緝“蟲”歸案

經過這一系列的偵查和推理,“地球最早足跡者”的身份和生活特征都已被揭曉——它很可能是一條長著幾對足的、有著對稱結構的“小爬蟲”。而這條曾經“路過”的小蟲,驗證了科學家們長久以來的猜想—— 在寒武紀生命大爆發之前,就已經有較為復雜的生命出現 (之前一直猜測兩側對稱動物的祖先們可能源于埃迪卡拉紀,但是并沒有化石證據支持,本次發現填補了這一空白)。

這項工作還為早期兩側對稱動物的生態學行為研究,以及兩側對稱動物與沉積物基底和菌席之間的相互作用研究提供了 重要依據。不得不說,“遠古小蟲”雖已逃走,但仍然為科學研究立下一功!

作者名片

排版:昕旸

題 圖來源:參考文獻 [1]

參考文獻:

[1] Chen, Z., Chen, X., Zhou, C., Yuan, X. and Xiao, S., 2018. Late Ediacaran trackways produced by bilaterian animals with paired appendages. Science advances, 4(6), p.eaao6691.

[2] Meyer, M., Xiao, S., Gill, B.C., Schiffbauer, J.D., Chen, Z., Zhou, C. and Yuan, X., 2014. Interactions between Ediacaran animals and microbial mats: Insights from Lamonte trevallis, a new trace fossil from the Dengying Formation of South China. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 396, pp.62-74.

[3] Duda, J.P., Blumenberg, M., Thiel, V., Simon, K., Zhu, M. and Reitner, J., 2014. Geobiology of a palaeoecosystem with Ediacara-type fossils: the shibantan member (Dengying formation, South China). Precambrian Research, 255, pp.48-62.

[4] Seilacher, A., Buatois, L.A. and Mángano, M.G., 2005. Trace fossils in the Ediacaran–Cambrian transition: behavioral diversification, ecological turnover and environmental shift. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 227(4), pp.323-356.

[5] Liu, A.G., Mcilroy, D., Matthews, J.J. and Brasier, M.D., 2014. Confirming the metazoan character of a 565 Ma trace-fossil assemblage from Mistaken Point, Newfoundland. Palaios, 29(8), pp.420-430.

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助