作者:丁霄哲

編輯:小柒

(圖片來源:《辛普森的一家》)

睡眠在高等動物中十分普遍。比如我們人類,一生中就要花近三分之一的時間用來睡覺。不過,在閉目養神之前,你是否曾思考過,地球上那些結構簡單的動物們究竟需不需要睡覺呢?

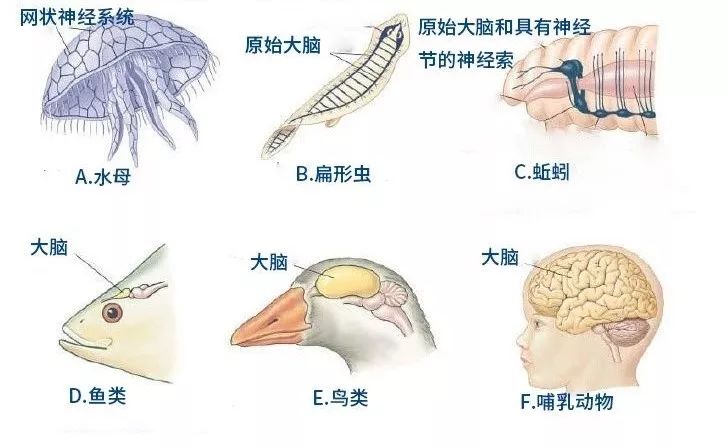

猜猜看,下圖中哪些生物會睡覺呢?

(神經系統的演化及其代表動物[1])

在過去十幾年中,科學家們剛剛證實了包括斑馬魚、果蠅甚至線蟲在內的“有腦”生物中都存在類似睡眠的行為。也就是說, 上圖中從扁形蟲(B)到哺乳動物(F)都會睡覺。

新的問題來了,“無腦”的動物會睡覺嗎?比如—— 水母 。

水母擁有著多細胞動物中最原始、最簡單的網狀神經系統。它的神經元只是互相連接形成一個松散的網絡、并不存在中樞及明顯的功能分區,屬于典型 的“無腦”動物。

所以,只要搞清楚水母會不會睡覺,就能知道“腦對于睡眠是否必要”。

如何證明水母會不會睡覺?

如何證明水母會不會睡覺?

水母沒有眼睛、不會說話、也不會做出躺臥動作,怎樣才能判斷它們是否在睡覺呢? 好在有下面三條有關睡眠行為的標準,目前在許多物種中被普遍接受,可以用來借鑒:

①靜息(quiescence),即活動性的降低。

②對外界刺激反應的降低(reduced responsiveness)。

③穩態反彈(homeostatic rebound),即在睡眠剝奪后會有反彈。

這三條標準翻譯成人話分別是:

①睡著了動彈少。

②睡著了反應更慢。

③熬夜不睡之后會困、要補覺。

如果是用小鼠、果蠅等常見模式生物做實驗,很容易就能找到材料,但還很少有人將水母這種海洋精靈請進實驗室。所以,想要做這項研究,好像必須先去海里捕捉水母才行,不然只能“望洋”興嘆了。

(捕捉水母。圖片來源:《海綿寶寶》)

有三位來自加州理工學院的博士生,在一次茶余飯后的閑談中聊到了這個問題。碰巧的是, 他們當中的一位剛好養了幾箱水母在其他研究。

于是三人立即趕去實驗室一探究竟——當他們把水箱的燈光關閉后,神奇的事情發生了,這些水母的規律性收縮看上去好像放慢了, “就像是在睡覺一樣” 。于是,他們決定用上文所述的嚴格標準來測試一下,這算不算是真的睡眠行為。

測試1 晝夜活動性差異

這種在實驗室培養的水母學名叫仙女水母(Cassiopeais)。不同于在水族館中常見的四處飛舞的水母,仙女水母在大多數時候是“倒立”著坐在海底的,這使得它們非常易于飼養和觀察。 平時,他們會規律地收縮。

(萌萌噠“小仙女”。圖片來源: 參考文獻[4])

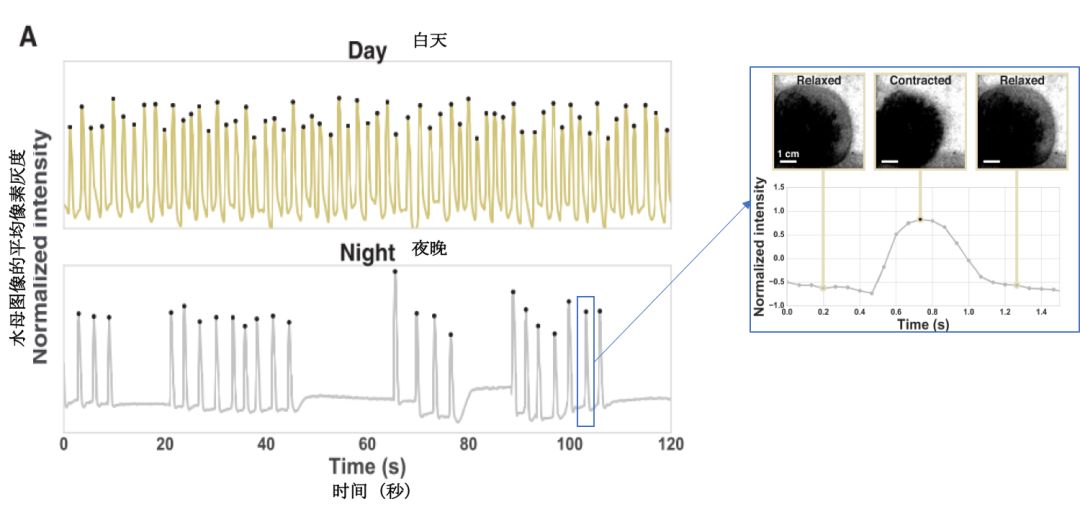

他們用攝像機詳細記錄了水母在白天和夜間的收縮行為。結果發現,在白天這些水母每隔一兩秒鐘會規律地收縮一次。而到了晚上,它們不僅會時不時地停下來不再收縮,并且收縮時的頻率也降低了不少。

(圖片來源:參考文獻[4])

重要的是,這樣的結果并不只出現在個別水母。在他們觀察的全部23只水母中,都一致地出現了 白天明顯比夜間更活躍的現象 。在白天,它們平均每分鐘收縮58次,在晚上則平均每分鐘收縮39次。

測試2 對外界刺激反應的影響

睡眠時的另一個特征是對外部世界的刺激反應降低。要測試水母在晚上是不是也有這個特點,三位博士生也大開腦洞,根據仙女水母的習性“量身打造”了一款獨家檢測法。

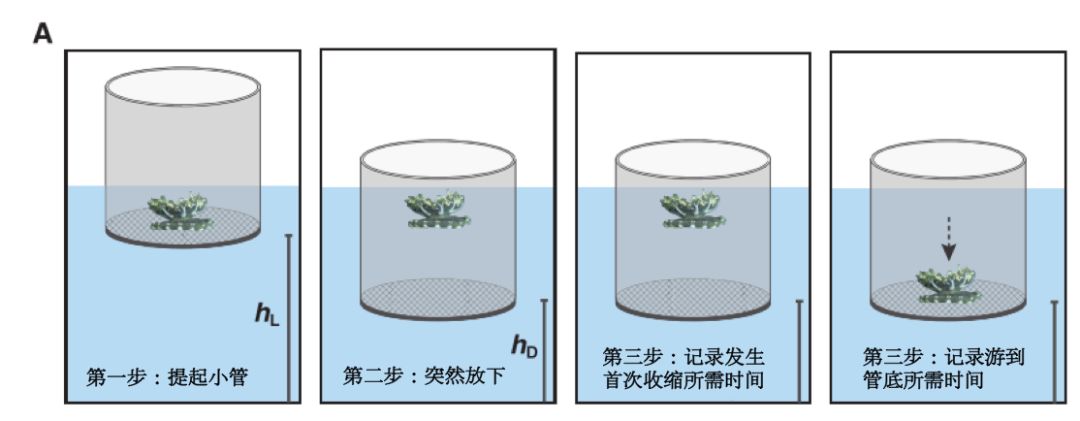

仙女水母也天生喜歡“宅”—— 無論白天還是晚上,只要有突然而來的外力把它們從舒適的“床” 上(海底)拽起來,它們都會趕緊游回去。因此,測試反應速度的方法,就是檢查仙女水母突然漂浮起來后,再游回去時的反應會有多快。

他們把一只仙女水母放在一個有底的小管中,一并放在水箱中。每次測量時,他們會把小管慢慢提起、然后瞬間放下,這時水母就因為慣性而漂浮在半空中。隨后,他們會記錄下水母回到小管的底部的時間。

(圖片來源:參考文獻[4])

實驗結果顯示,比起白天時,在夜里“睡得迷迷糊糊”的水母果然需要更多時間才能意識到自己不在原位,同時也需要花更長時間才能游回管底。也就是說, 水母在晚上對外界刺激的反應確實變慢了 。

測試3 “熬夜”的影響

要驗證“熬夜”對水母的影響,首先遇到的難處是該怎樣讓水母“失眠”呢?畢竟,仙女水母們既不會熬夜刷手機,也不會趕deadline,有什么理由“失眠”呢?

不過,在三位思(sang)如(xin)泉(bing)涌(kuang)的博士生看來,這也不是什么難事。他們很快找到一種的方法:“可勁兒折騰它們”——只要每20分鐘用水流把可憐的小水母吹起來并持續10秒鐘,就可以讓它們整晚上睡不安穩。

(參加“熬夜”試驗的(可憐的)仙女水母 (5x真實速度)。圖片來源:參考文獻[4])

于是,他們用這種方法整晚地“折騰”仙女水母,然后記錄它們接下來的活躍程度。不出所料, “熬夜”第二天,水母們的活躍度果然相比往常大幅下降;甚至在緊接著的第二天晚上,他們也比平時睡得更“沉”一些 。

作為對照實驗,如果水母們是在白天遭到了“折騰”,那對接下來的黑夜和白天,他們的活躍度就跟往常沒有什么很大的變化。看起來,仙女水母們的睡眠確實存在一個穩態調節機制。

更多的證據

通過這三組實驗,三人其實已經證明了水母中存在一種非常接近于我們慣常稱為“睡眠”的行為。不過,他們想進一步看看,這種行為在化學調控機制上,是否也與其他動物的睡眠行為類似。

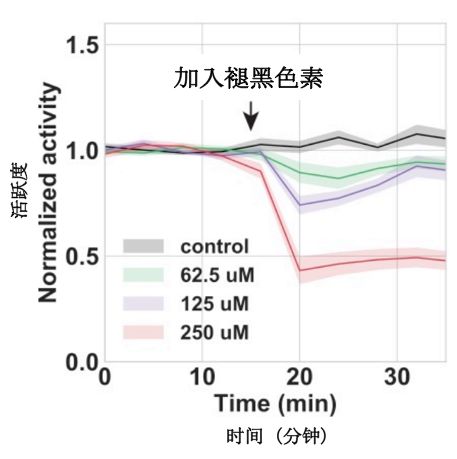

于是,他們嘗試著向水箱中加入脊椎動物中常見的調控睡眠和光周期的分子: 褪黑色素(melatonin) 。這種分子還有一個更廣為人知的俗名——“腦白金”。對于大多數日間活動的哺乳動物來說,血清中的褪黑色素濃度會在白天降低、晚上升高,進而調控全身的睡眠活動 [2] 。

(加入褪黑色素后,水母的活動性很快降低。圖片來源:參考文獻[4])

神奇的是,褪黑色素確實降低了仙女水母在白天的活躍度,而且降低程度也與褪黑色素的濃度成正比。也就是說, 褪黑色素這種參與了哺乳動物睡眠調控的分子,可能具有驚人的演化上的保守性!

原來, “腦白金”并不是有腦動物的專利,早在“腦”沒有出現時,褪黑色素就已經在調控神經系統的睡眠行為了!

上述一系列研究結果意味著,睡眠是動物神經系統的一種不依賴于腦的、可以直接依托整個神經網絡本身的特性。這為科學家們理解“我們什么要睡覺”帶來新的思路。

這項研究也為睡眠的演化起源和原始功能等提供了重要的線索。這些或許可以為科學家們解開“動物睡眠之謎”的終極課題提供一些幫助。

后記:

三個博士生的“課外興趣小組”這項研究背后的故事也不同尋常。參與實驗的三位博士生Ravi,Claire和Michael分別來自不同的實驗室、不同的專業,也分別有自己的“正經”的研究課題:

(從左往右依次是Ravi, Claire 與 Michael (攝影:John A De Modena )。Ravi平時研究線蟲睡眠行為的分子機制,Claire主業是通過蛋白質工程手段為神經科學開發工具,而Michael的主業則是研究生物組織的自我修復 [3] 。)

三人一時興起商議了這個水母睡覺的小課題后,分別向各自的導師匯報了這項“不務正業”的研究計劃。沒有想到,導師們對這個課題非常感興趣,支持他們購置試驗設備,并允許他們在位于著名的科考夫樓的Sternberg實驗室的一個閑置房間里搭起了小實驗室 [2] 。

為了研究水母這種非典型模式生物,他們從頭開始,一步步地開發了一整套記錄水母行為、分析的方法,并最終用嚴謹的科學手段證明了水母有類似睡眠的行為。這項課余的研究成果最終發表在頗有名望的學術期刊《當代生物學》上 [3] 。

以線蟲為模型模擬的神經網絡,讓機器人無需訓練即可自動避開障礙物。圖片來源:ifanr

誰又知道, 那些今天看起來不知疲倦的人工神經網絡,也會在未來某天,學會睡覺呢?

*感謝小柒老師及陳欣泓、石悅琳兩位同學對本文修改提供的幫助。

作者名片

排版:小爽

題圖來源:Pixabay

參考文獻:

[1]Silverthorn, D. U. (2007). Humanphysiology: An integrated approach . San Francisco: Pearson/BenjaminCummings.

[2] 褪黑色素也經常作為補劑,輔助睡眠不佳或者正在倒時差的人群。不過,由于褪黑色素易降解等原因,有效給藥非常困難。目前褪黑色素主要以審查更為寬松的“保健品”而非“藥品”出現在市場上。盡管在商業上非常成功,這些褪黑色素類產品是否能真的改善睡眠在學界還沒有定論、仍是有爭議的話題。

[3] Conflict of interest:本文作者間接受益于本課題,曾多次使用該課題所購置的豪華臺式機用于圖像處理任務。Claire是本文作者在Arnold/Gradinaru lab輪轉時的mentor,給過本文作者巨大幫助。

[4]Nath, R. D., Bedbrook, C. N., Abrams, M. J., Basinger, T., Bois, J. S., Prober,D. A., ... & Goentoro, L. (2017). The jellyfish Cassiopea exhibits asleep-like state. Current Biology ,27(19), 2984-2990. ** 該論文是本文主要內容的來源。

[5] Artist:Bruno Murai

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助