在太陽系各大行星之間廣泛散布著一些很小的天體,稱為流星體,質量大小不一。其中,絕大多數流星體都是細小的砂粒或塵埃,也叫宇宙塵、行星際塵。它們主要來自于被太陽和大行星引力撕碎的彗星、小行星,少量來自月球、火星和其他大行星的衛星因受撞擊而散落的碎屑。

當有流星體在接近地球時,受到地球引力而被地球吸引進入大氣層,在高速運動中會與大氣層摩擦燃燒劃過天際,就是我們所熟知的流星現象。單個、偶然出現的流星稱為偶發流星,沒有固定的時間和方位。而當星空中某一輻射點向四周迸發出多顆流星時,我們稱之為流星雨。流星雨少則每小時幾顆,多則數十萬顆,通常有固定的周期和方位,且以輻射點所在的星座命名。

在北半球,英仙座流星雨是最具觀賞性的三大流星雨之一,英仙座流星雨的母天體是一顆周期為135年的長周期彗星109P/Swift-Tuttle(斯威夫特-塔特爾)。天文學家們在對英仙座流星雨長期監測中發現,英仙座流星雨的流量也經歷過減少和突然爆發的現象,自1992年Swift-Tuttle彗星回歸后,英仙座流星雨目前的流量便穩定在每小時100顆左右。而當2126年Swift-Tuttle彗星再度通過近日點,那時英仙座流星雨的流量便會有大幅度增加。

流星監控系統的技術原理

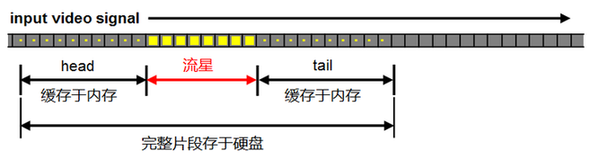

在對英仙座流星雨監測過程中,通常利用流星監控軟件來控制攝像頭進行持續視頻監控拍攝。流星監控軟件在持續錄像過程中,始終將過去的視頻幀暫時緩存在內存中,當有觸發事件發生時,也就是流星劃過監控區域時,引起了光度變化,流星監控軟件才會將觸發事件前后大約1秒的視頻幀保存至硬盤中,自動記錄流星劃過的瞬間。這樣既可以避免占用大量存儲空間,也便于后期對流星數據分析。當然,經過的飛機、閃電、飛蟲也會引起光度的變化,同樣會被記錄下來,這也需要我們后期整理篩選。

圖1 流星監控原理

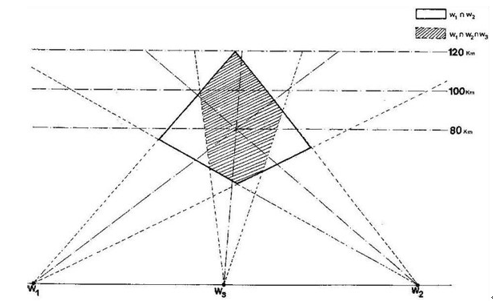

在流星監測時,往往會設置多個站點監測一個共同的監測區域(如圖2)。當有兩個以上監測點同時記錄到一顆流星時,通過拍攝到的畫面,經過專用軟件分析處理,可以計算出流星的亮度、高度、速度以及運行軌道等數據。并且,通過大量的流星監控樣本的收集,還可以分析潛在的新流星群、火流星概率等。

?

圖2 多站點監測原理

如何搭建一套流星監控系統

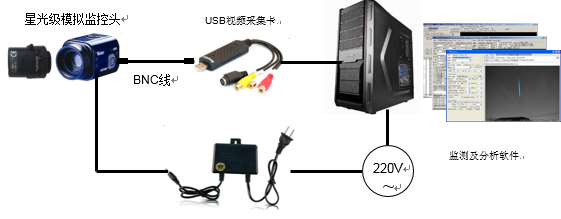

流星劃過夜空轉瞬即逝,無法像深空天體那樣長時間曝光拍攝,監控相機需要選擇星光級低照度攝像機,通常最低照度要滿足0.0001 LUX(“勒克斯”,照明單位,表示被攝主體表面單位面積上受到的光通量)甚至更低。流星會在天空中任意一個方向出現,因此,監控鏡頭要選用一個廣角大光圈鏡頭,例如3mm/f1.0、2.8mm/f0.95鏡頭等。同時,還需要根據現場的環境,選擇視野開闊的區域拍攝。在日常的監測中,固定點的監控相機需要長期放置在露天條件下,我們還需要對設備進行防水處理,避免設備的損壞。

圖3 設備連接圖

采用視頻方式記錄流星比傳統的流星觀測更具優勢,不但可以更精確地記錄流星的運動軌跡、運動速度、高度等信息,還方便后期的天文研究。同時,搭建一個流星監控系統簡單易行,并且足夠多的站點還可以提高流星組網聯測的關聯度和分析精度。

2018年還有很多流星群活動,包括獵戶座、獅子座、南北金牛座以及雙子座等流星雨,到時都會有很多漂亮的流星出現在夜空中。大家不妨搭建一套流星監測系統,加入流星監控組網的行列,一起捕捉這些珍貴的瞬間!

本作品為“科普中國-科技前沿大師談”原創,轉載時務請注明出處。

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助