據報道,目前我國已建成世界上最大的深海菌種庫,分離了近萬株微生物,寶藏大洋菌株9000余株,這徹底改變了我國在國際海底基因資源研發領域的狀況。

深海資源豐富(圖片來自網絡)

深海作為天然基因資源庫,蘊藏著巨大的應用開發潛力,是國家重要的戰略資源。

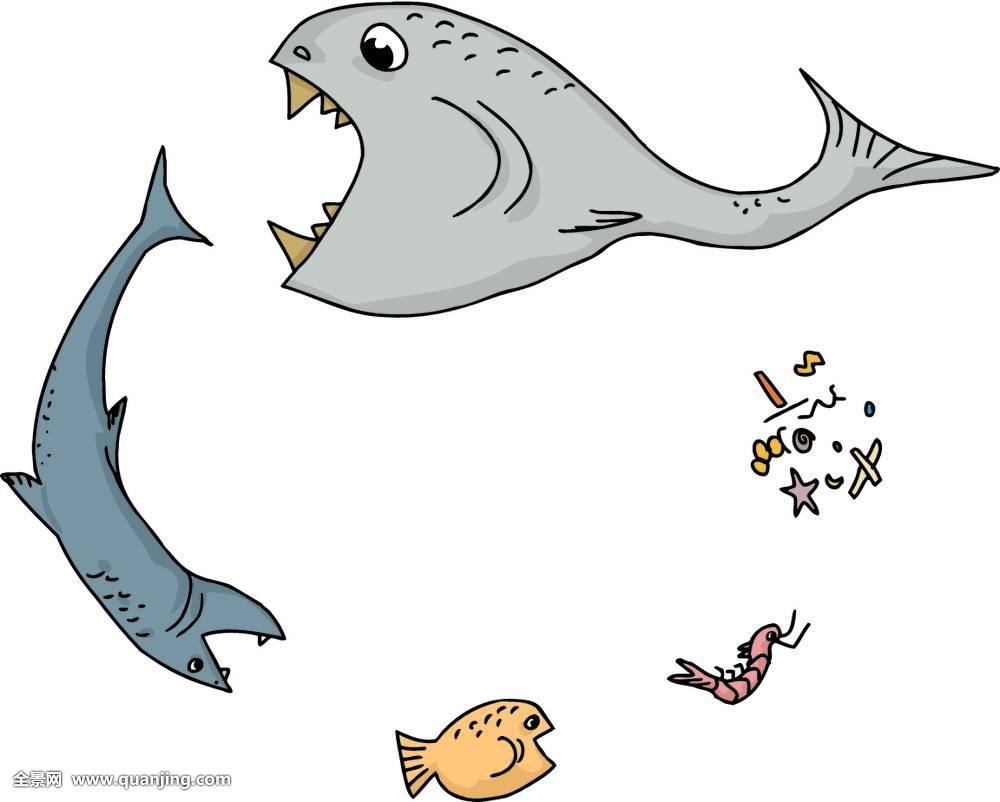

在海洋生物群落中,從植物、細菌或有機物開始,經食植性動物至各級食肉性動物,依次形成攝食者的營養關系,這種營養關系被稱為食物鏈,亦稱為"營養鏈"。

海洋食物鏈(圖片來自網絡)

那處于食物鏈中的一些微生物,是怎么生存的呢?科學家們的發現令人驚奇。原來,在深海中生活的大量生物與淺海和陸地上的生物不同,它們不是通過一般的光合作用從太陽攝取能量,而是通過化合作用從海洋礦物質中獲得能量的。一些生物學家現在認為地球上最早的生物體就是進行化合作用的。

那么我國深海菌種中有哪些“寶物”呢?

我國海洋資源(圖片來自網絡)

海洋原生動物

提起我國深海菌種中的“寶物”,就不得不說“大海里的小巨人”——有孔蟲。有孔蟲隸屬于粒網蟲門,是有殼的海洋單細胞動物,大小一般為1毫米左右。

細胞膜內的原生質在顯微鏡下像一微滴蛋清,含有細胞核和多個細胞器,進行消化、排泄、繁殖等生命過程。其伸出口孔和壁孔用于運動、攝食、造殼的偽足呈粒網狀而區別于其它原生動物。

有孔蟲種類繁多,從5億多年前的寒武紀至現代均有分布,已知化石種類4萬余種,現存種類6千余種,我國至少有1500種。在海水中隨波逐流的為浮游有孔蟲,生活于海底的為底棲有孔蟲。

現存浮游有孔蟲僅有40余種,但數量極其豐富,其沉積遺殼所形成的有孔蟲軟泥,覆蓋大洋底部約34.5% 的面積。

有孔蟲(圖片來自視覺中國)

另外,放射蟲在大洋生態系中也扮演著十分重要的角色,它是一類有中央囊的大洋性浮游原生動物,身體一般分為軟、硬兩部分,硬部分是由硅質或硫酸鍶組成的骨骼,有球形、海綿形、編織形、針形和帽形等;軟部分是細胞質,內含物很多。目前全球已知放射蟲近10000種,我國記錄的現代放射蟲有500多種。

放射蟲個體大小在幾十微米至四五百微米之間,群體可達三米的長度。分布范圍極為廣泛,從赤道到兩極海域、從海洋表層到幾千米深的水體都有分布,熱帶海域和大洋環流最為豐富。其硅質骨骼在大洋海底形成軟泥,約占現代海底面積的3%。

放射蟲(圖片來自視覺中國)

海洋植物

海洋植物中最具代表力的非海藻莫屬了。海藻,顧名思義,是指生活在海洋中的藻類,是含有葉綠素和其他輔助色素的低等自養型植物。植物體為單細胞,單細胞群體或多細胞。多細胞的藻類一般構造也比較簡單,無根、莖、葉的分化,不能開花結果。

我國是利用海藻最早、最廣泛的國家之一,自古以來就廣泛地利用海藻作為食物、藥材、飼料、肥料和制膠原料。解放后,我國的海藻事業得到了迅猛發展,伴隨著海帶、紫菜、裙帶菜、螺旋藻、石花菜、江蘺、麒麟菜等養殖規模的不斷擴大,我國成為世界上海藻養殖面積和產量最大的國家,創造了巨大的經濟與社會效益,為藍色農業的發展發揮了不可替代的作用。

海藻(圖片來自網絡)

除海藻之外,紅樹林也是海洋植物的代表。紅樹林是指生長在熱帶、亞熱帶海岸潮間帶的木本植物群落,是包括紅樹科植物為主的森林,而紅樹科的植物又多含丹寧,樹皮或木材常呈紅褐色,所以有“紅樹”之稱。

世界上的紅樹林約有82種,我國有29種。我國的紅樹林自然分布于廣東、廣西、福建、臺灣等地。

紅樹林具有非常高的經濟價值,木材可以用作建筑木材、枕木、造船、燃料等;幼枝嫩葉可作飼料、綠肥;果實可食用;林地是魚蝦繁生和餌料基地;林間為水鳥和某些動物提供棲息地;林地能促淤造地、擴大海灘、保護農田和村莊等。因此,紅樹林的合理開發利用和保護已成為當地經濟新的增長點。

廣西北海紅樹林(圖片來自網絡)

在不斷探索下,我國科學家們完成了近300株海洋微生物的基因組測序,構建了國內第一個深海微生物代謝物庫與信息庫,庫藏餾份達15000份,它們為我國海洋生物科學研究提供了有力支撐,同時也成為國際上深海微生物新物種發現與分類的重要力量。

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助