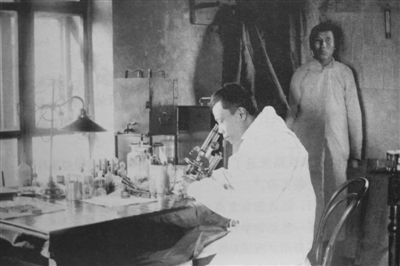

(伍連德在哈爾濱第一個鼠疫實驗室內 1911年攝)

他是我國檢疫、防疫事業的奠基人。100多年前發生在我國東北的一場數百年不遇的鼠疫災難,就是在他的有效領導和沉著應對下被制服,堪稱人類歷史上第一次大規模成功控制傳染病的行動。

1910年底,時值清王朝的最后一個冬天。我國東北突然爆發瘟疫。瘟疫的最先感染者,是那些捕捉旱獺(土撥鼠)的關內移民。病人先是發高燒、打寒戰、頭痛,然后胸悶、干咳、咳痰帶血……不久即窒息死亡。

12月24日傍晚,來到中國僅有兩年多、連中文還說不太利索的華僑伍連德,以瘟疫調查員的身份抵達哈爾濱。之前他擔任設在天津的陸軍軍醫學堂幫辦(即副校長),此番他臨危受命,很快就被任命為“東三省防疫全權總醫官”。

當時,正籠罩在死亡陰影下的傅家甸人人自危。當地醫生很少,眼睜睜地看著不斷地有人死去,卻束手無策。伍連德明白當務之急是查明病因病原,便冒險解剖了一具尸體——這是中國第一例有記載的尸體病理解剖。

在顯微鏡下,伍連德很快就從器官切片中辨認出鼠疫桿菌。可這一次發生的鼠疫跟以往所知并不一致。當時醫學界認為,鼠疫是經跳蚤由鼠傳染人,人際之間并不傳播。這稱為“腺鼠疫”。

伍連德經反復研究、查證后大膽提出:在傅家甸流行、比以往兇險百倍的新型鼠疫無需通過動物媒介,而可以通過呼吸之間的飛沫傳染,他將其命名為“肺鼠疫”——這是在科學史上第一次提出鼠疫的分類。

找到瘟疫根源后,伍連德馬上協調各個方面,采取緊急措施避免疾病擴散。為了防止飛沫傳染,他還專門設計了一種雙層紗布口罩,戴上它就可以隔離病患,減少被傳染的風險(后來被稱作“伍氏口罩”)。

然而,前來“助戰”的外國專家們根本不相信“肺鼠疫”新理論,對伍連德提議戴口罩一事也嗤之以鼻。很快,一位傲慢的法國醫生嘗到了惡果:他不聽伍連德勸阻,在沒戴口罩的情況下就去醫院診斷傳染者,被感染6天后不治而亡。

防疫專家之死產生了巨大的連鎖效應,伍連德也由此樹立了自己的“權威”,開始了對整座危城疫情的掌控。在當時無藥可醫的情況下,伍連德提出了控制鐵路和公路交通、設立隔離疫區、消毒等一系列防疫措施。

當防疫進入最后階段時,考慮到腐尸極有可能成為新的傳染源,伍連德又說服大家,施行一個大膽的舉措:將染病尸體集中火葬!由于“有違”傳統人倫,此等大事上報清廷并獲準后才予辦理——這是中國歷史上的第一次火葬。

不到4個月的時間,一場數百年不遇的鼠疫災難終于被制服,堪稱人類歷史上第一次大規模成功控制傳染病的行動,伍連德功不可沒。1911年4月,“萬國鼠疫研究會”沈陽召開——這是中國歷史上第一次大型國際科學會議。

這次世界矚目的盛會全面總結了剛剛撲滅的、導致6萬人死亡的中國東北大鼠疫,11個國家的33名鼠疫權威和傳染病專家出席。中國的抗疫措施和業績受到廣泛贊譽。“鼠疫斗士”伍連德眾望所歸,擔任了會議主席。

伍連德像(攝于1934年,時任中國海關檢疫管理處處長)。

后來,伍連德又成功地應對了發生在哈爾濱、上海的鼠疫和霍亂。1930年,他出任中國海關檢疫管理處處長;還擔任了中華醫學會首任會長,參與籌建了多所大學的醫學院。是他,把“防疫”和“公共衛生”的概念第一次引入了中國。

1937年,伍連德回到故鄉馬來亞檳榔嶼開業行醫。出生于1879年的他祖籍廣東臺山,通過刻苦治學成為第一位獲得英國劍橋大學醫學博士學位的華人。1960年1月21日伍連德去世,英國《泰晤士報》稱他是“流行病的英勇斗士”。

2007年,諾貝爾委員會的官方網站披露了1901-1951年度生理學或醫學獎候選人的資料,人們才知道,伍連德曾在1935年被提名,推薦理由為:“從事肺鼠疫研究工作,特別是發現了旱獺(土撥鼠)在其中的傳播作用。”

作為醫學界的一位傳奇式人物,伍連德經歷了許多驚心動魄的事情。后來回顧自己的一生時,他說:“我最愿意做的事情,是從閻王爺那里把人救回來。我總想做一點兒較大的醫務事業,同時我也想得個機會為祖國服務。欣慰的是,我曾將大半生奉獻給了古老的中國……”。

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助