突尼斯位于古代海上絲綢之路的西端,是古羅馬時期重要的海上貿易港口樞紐。

4月19日,“一帶一路”突尼斯遙感考古召開新聞發布會,中國科學院遙感與數字地球研究所王心源研究員所帶領的空間考古研究團隊,在中國科學院A類先導科技專項“地球大數據科學工程”第三項目“數字一帶一路”的資助支持下,執行“數字絲路”國際科學計劃世界遺產工作組(DBAR- Heritage)非洲研究計劃,聯合突尼斯、意大利、巴基斯坦的科學家利用空間考古技術與方法,在絲綢之路西端突尼斯發現10處古羅馬時期考古遺存。

這是中國科學家利用遙感技術在中國境外首次發現考古遺址,這些遺存揭示了古羅馬時期南線軍事防御系統的布局與農業灌溉系統的結構。

實地驗證灌溉系統遺址(圖片來源:中國科學院遙感與數字地球研究所)

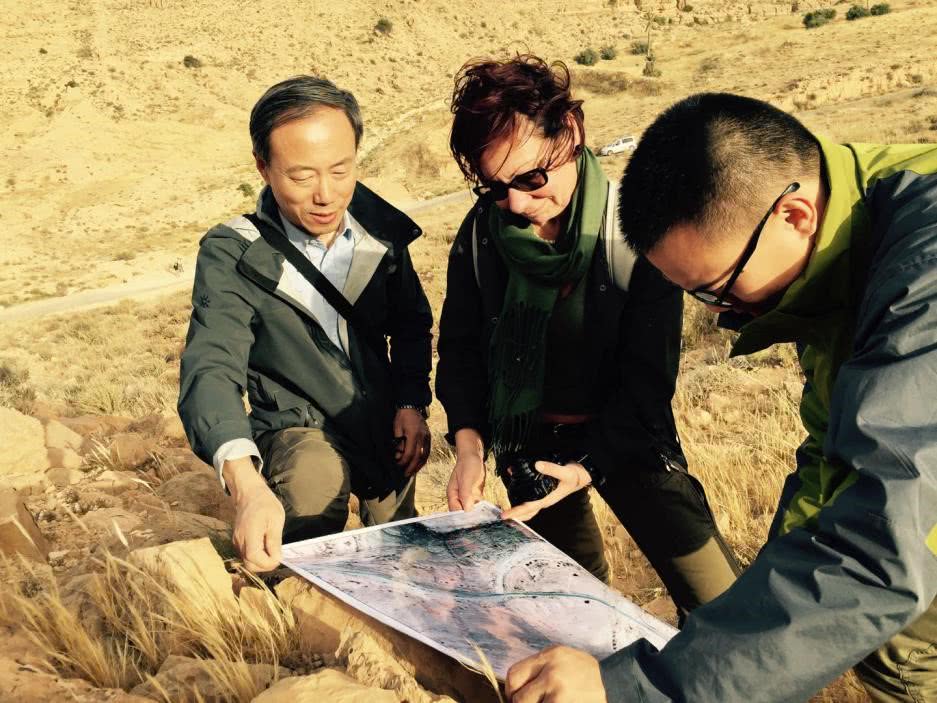

王心源研究員與突尼斯專家就遺址地表進行討論(圖片來源:中國科學院遙感與數字地球研究所)

王心源研究員與意大利考古專家實地驗證邊墻遺址(圖片來源:中國科學院遙感與數字地球研究所)

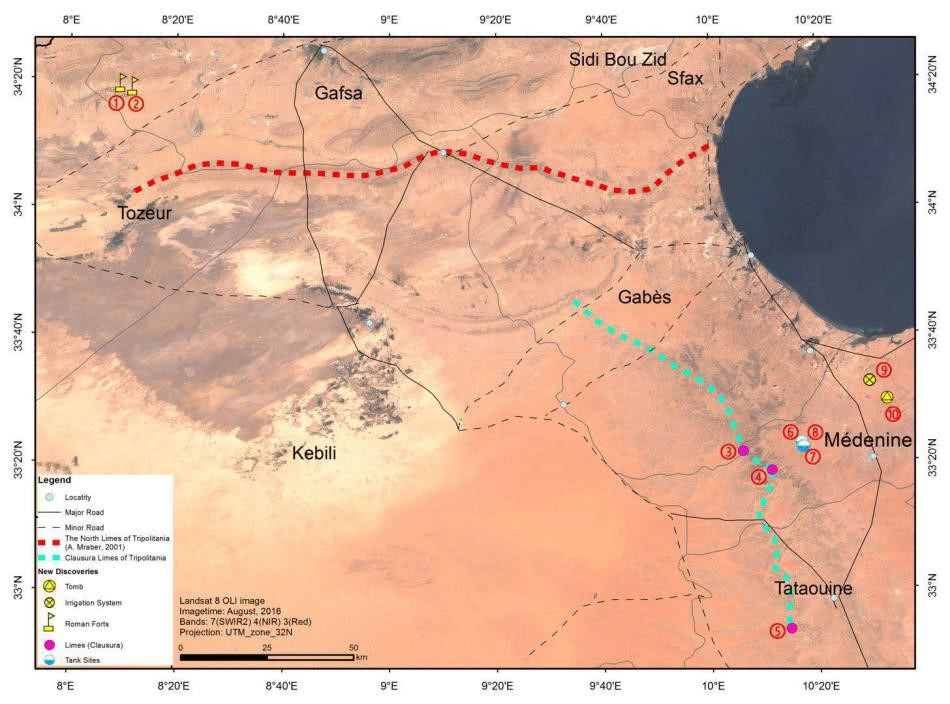

突尼斯南部遙感考古新發現10處遺址點:1、2 為軍事堡壘(Forts),3、4、5為邊墻(Limes),6、7、8為水窖,9為農業灌溉系統,10為墓葬。(圖片來源:中國科學院遙感與數字地球研究所)

隨著遙感技術在國民經濟多個領域的廣泛應用,越來越多地融入到老百姓的生活中,遙感技術也從“高大上”走入了尋常百姓家,遙感與考古也完成完美“合體”。此次發現利用的空間考古技術到底是啥?它究竟有什么特點?

說到空間考古,不能不先從遙感考古說起。

遙感考古:能“入地”也能“上天”

遙感考古,顧名思義就是利用遙感技術從事考古研究。嚴格來講,是指利用遙感對遺留于田野的人類過去活動遺跡與遺物進行探測、識別與發現的一種新的無損考古探測技術與方法。

從1906年在軍用熱氣球上拍攝到英國史前巨石陣遺址作為遙感考古的發端,到20世紀20年代提出航空考古勘察和航片分析成為遙感考古發展里程碑,以及隨著20世紀70年代利用衛星遙感獲得考古信息的大量應用,遙感考古逐漸成為考古研究領域必備且常用的探測技術與方法。

遙感考古具有全局、直觀、周期性強、覆蓋范圍大的特點。相對于傳統的野外考古而言,遙感考古具有成本優勢,能節省人力物力,并且在環境變遷與人類活動關系的研究中能發揮更大作用。

同時,遙感考古可以把地表上看到的貌似不相關的遺跡聯系起來,對于在大尺度、大范圍上解決大型線性遺跡保護與認知具有重要作用,對考古學的系統性研究有重要意義。

另外,遙感技術在干旱區考古調查中具有獨特的技術優勢和廣泛的應用前景,是考古學發展的新增長點。其與考古學、歷史學、地學等的有效結合,能夠為絲綢之路古城鎮、古綠洲、古水系、古道路,以及區域社會經濟文化變遷的研究,提供科學的手段。

此次由王心源研究員所帶領的空間考古研究團隊根據史料、考古資料、學術文獻等記載,依靠多年經驗的積累,準確聚焦“靶區”——突尼斯中南部,地處荒漠,地表干擾較少的特征非常有利于遙感考古發揮其獨特優勢。

突尼斯中南部荒漠地貌(圖片來源:中國科學院遙感與數字地球研究所)

不過,遙感考古絕非是僅僅發現考古目標就“大功告成”。作為一種現代科學技術與方法,遙感技術正在與其他技術、方法與理論,如地理信息系統技術、全球導航衛星系統定位技術、環境考古等,相結合,擴大其“發現”的價值,形成一套新的研究技術與方法范式,繼而建立空間考古新學科。

空間考古:遙感考古的繼承與發展

為擴大遙感考古的研究深度與應用廣度,遙感技術要和與其直接相關的空間信息技術進行聯系。

空間信息技術是包括遙感、全球衛星定位系統和地理信息系統在內的、結合計算機技術和通訊技術進行的空間數據采集、量測、分析、存儲、管理、顯示、傳播和應用等系列的方法與技術。

事實上,在今天的西方田野考古調查中,遙感再也不是單純地用來尋找、發現古代遺跡或現象,更重要的是遙感技術已經實現了與地理信息系統、全球衛星定位系統以及地球物理方法等其他相關技術的交叉整合,綜合服務于以景觀考古學為理論支持的考古學研究和以文化遺產學為服務對象的文化遺產管理或文化資源管理。

圖像處理分析+實地調研,歷經2年終成功

此次聯合考古歷經2年,2016年3月,科學家開始進行室內遙感圖像處理以及解譯分析,進而發現目標物——疑似遺址點,然后分別于2017年4月、11月和2018年4月與當地考古專家聯合進行實地調研與驗證,最后在突尼斯南部確定空間考古新發現10處古羅馬時期遺存,包括邊墻3段(Limes)、軍事堡壘(Forts)2個,以及農業灌溉系統1處、水窖3處、墓葬1處。這些考古遺存形成證據鏈條反映出古羅馬時期帝國南部邊疆的軍事防御體系。

邊墻遺址(圖片來源:中國科學院遙感與數字地球研究所)

古羅馬軍事堡壘(圖片來源:中國科學院遙感與數字地球研究所)

水窖遺址(圖片來源:中國科學院遙感與數字地球研究所)

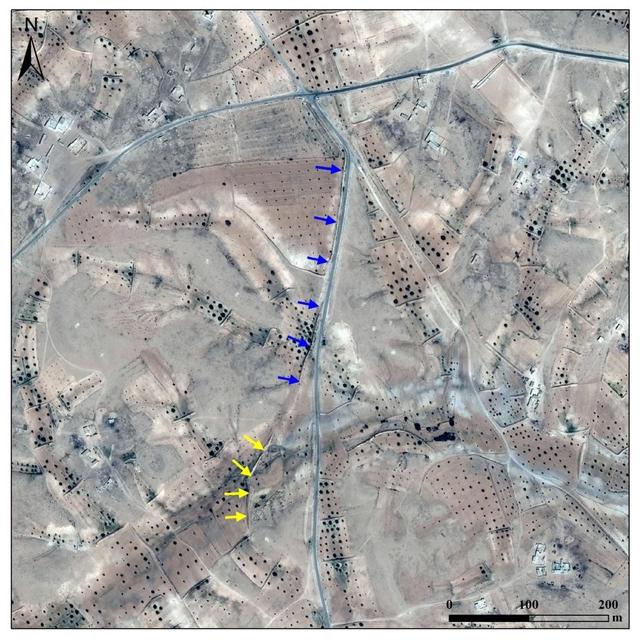

灌溉系統遺址,藍色引水壩,紅色為攔水壩(圖片來源:中國科學院遙感與數字地球研究所)

黃圈為新發現古墓葬遺址,紅框為已知堡壘遺址(圖片來源:中國科學院遙感與數字地球研究所)

其中,邊墻與堡壘用于防守和保護邊界,阻擋來自南部和西部的游牧民的侵擾;農業灌溉系統以及儲存淡水的水窖用于保障邊界軍民的糧食生產與生活需要。

下面,請欣賞一下此次考古新發現的航拍視頻:

(視頻素材來源:中國科學院遙感與數字地球研究所,中國科普博覽制作)

這次主要應用高分一號、高分二號、高分三號衛星和哨兵二號衛星等高分辨率衛星的遙感數據等,并結合史料信息與古地圖,綜合利用地理信息系統進行空間分析,對疑似遺址點進行預判。在野外實地驗證中,通過利用衛星導航定位系統對遺址位置精確定位,再由遙感學家和考古學家組成聯合考古隊進行實地勘察、驗證。

衛星過境突尼斯模擬動圖(動圖來源:中國科學院遙感與數字地球研究所,中國科普博覽制作)

空間考古遺存發現:中國走在世界前面

其實,中科院遙感與數字地球研究所運用空間考古技術進行了許多考古遺存發現,并與世界多國展開廣泛合作,達到世界先進水平。

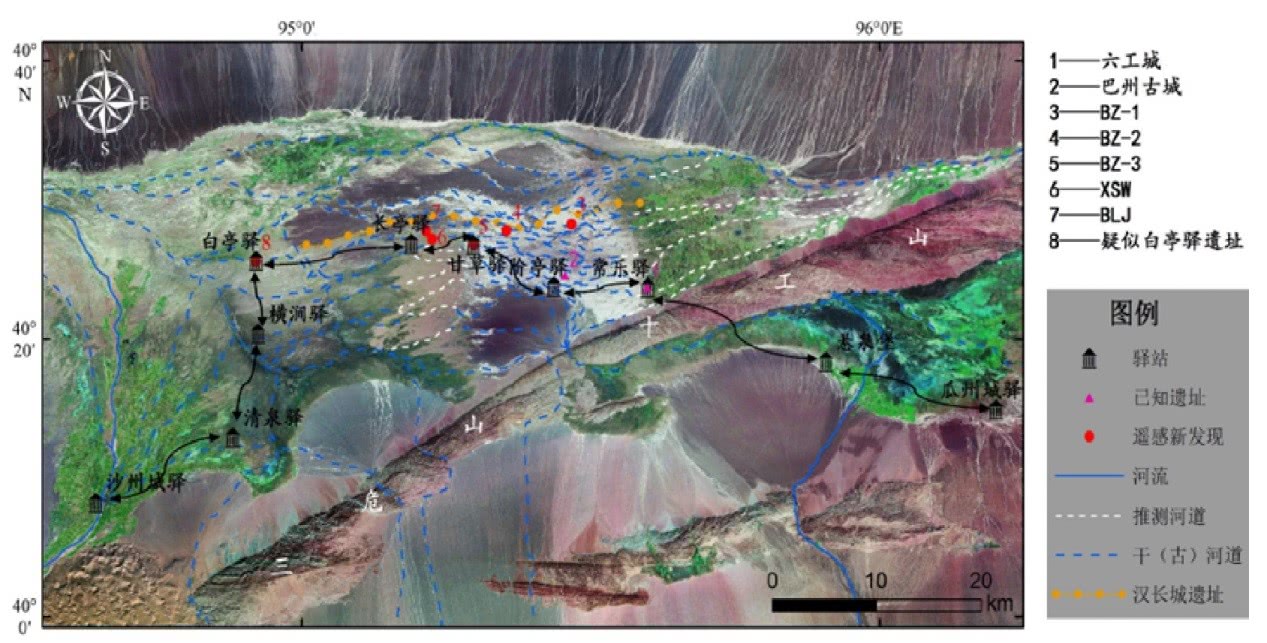

早在2013年,王心源團隊在古絲綢之路重要干道甘肅瓜州(安西)—沙洲(敦煌)段上,發現5處古城遺址,2處民居村落中的10余處房址遺跡,1段古渠道遺跡、1條古道遺跡和1處陶窯遺址,并對其規模、形制等進行了精細的勘測。填補了巴州古城遺址以西區域漢唐遺址遙感考古發現的空白,為西北邊疆史地研究提供豐富的實物資料。

甘肅瓜州(安西)—沙洲(敦煌)段考古發現(圖片來源:中國科學院遙感與數字地球研究所)

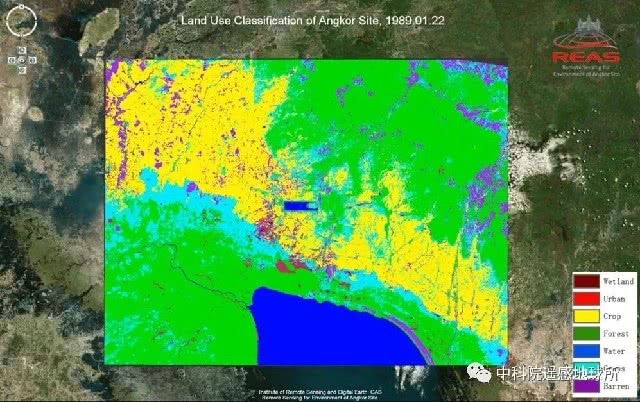

同年,中國科學院遙感與數字地球研究所、聯合國教科文組織國際自然與文化遺產空間技術中心與柬埔寨吳哥窟世界文化遺產管理局簽署了《合作諒解備忘錄》,利用衛星遙感技術監測吳哥窟及其周圍環境,并隨后利用遙感技術建設一個“天眼”系統保護柬埔寨吳哥窟及其周邊環境。

吳哥遺產地土地利用遙感分類圖(圖片來源:中國科學院遙感與數字地球研究所)

此次突尼斯空間考古發現對于研究古羅馬時期軍事防御系統、農業灌溉系統,以及絲綢之路西端線路走向、古綠洲變遷、環境演變具有重要意義。

此外,中國科學家利用遙感觀測技術、衛星導航系統、地理信息分析系統等綜合技術,結合文獻分析、實地調研開展的空間考古技術與方法,走出國門并首次主導聯合亞、歐、非相關國家開展遙感考古遺存發現與系統研究。這對于提升中國科學家在“一帶一路”沿線開展國際合作研究水平,從而形成空間考古學科一套新的研究技術與方法范式具有重要的標志性意義。

小科普:“數字絲路”國際科學計劃(DBAR)

此次發布會由“數字絲路”國際科學計劃(DBAR)世界遺產工作組(DBAR- Heritage)組織召開。成員包括中國科學院遙感與數字地球研究所(RADI)/聯合國教科文組織國際自然與文化遺產空間技術中心(HIST)、突尼斯國家文化遺產研究院(INP)、突尼斯干旱區研究所(IRA)、意大利國家研究理事會(CNR)、巴基斯坦信息技術學院(COMSATS CIIT)。

DBAR國際科學計劃是近期啟動的中國科學院A類先導科技專項“地球大數據科學工程”的重要研究內容。它是一項以支撐“一帶一路”可持續發展為目標,通過分享數據、技術、知識和經驗的對地觀測和地球大數據領域的國際科學計劃,將在地球大數據平臺建設、環境變化、減少災害風險、水資源管理、城市發展、農業和糧食安全、海岸帶、自然和文化遺產等方面開展針對性的深度研究和科學合作。

世界遺產工作組(DBAR- Heritage)致力于利用空間信息技術宏觀把握“一帶一路”沿線世界遺產的真實性與完整性,發現世界遺產保護所面臨的挑戰,制定具有針對性的保護策略。

“科普中國”是中國科協攜同社會各方利用信息化手段開展科學傳播的科學權威品牌。

本文由科普中國融合創作出品,轉載請注明出處。

出品:科普中國

制作:中國科學院遙感與數字地球研究所

監制:中國科學院計算機網絡信息中心

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助