來(lái)源簡(jiǎn)介

在發(fā)展心理學(xué)的基本問(wèn)題上,各個(gè)學(xué)派間一直存有爭(zhēng)論,這些爭(zhēng)論主要集中與一下三個(gè)方面:

1、遺傳與環(huán)境對(duì)于心理發(fā)展的作用問(wèn)題

2、心理發(fā)展的內(nèi)因和外因問(wèn)題

3、心理發(fā)展的連續(xù)性與階段性問(wèn)題

而發(fā)展任務(wù)與第3個(gè)問(wèn)題息息相關(guān)。對(duì)于這個(gè)問(wèn)題,不同學(xué)者有著不一樣的解釋。其中認(rèn)為心理發(fā)展是階段性的心理學(xué)家有皮亞杰(認(rèn)知發(fā)展理論)、埃里克森(心理社會(huì)發(fā)展理論)等。

相關(guān)理論1.皮亞杰的認(rèn)知發(fā)展理論

在皮亞杰的認(rèn)知發(fā)展理論中,他認(rèn)為兒童心理發(fā)展具有階段性,且存在一定次序。故對(duì)于發(fā)展任務(wù)來(lái)說(shuō),在身心發(fā)展的每一個(gè)階段,其發(fā)展任務(wù)都是不同的,都受到生理、心理、社會(huì)等多方面的影響。如在其劃分的思維發(fā)展四階段中,處于前運(yùn)算階段的兒童其發(fā)展任務(wù)主要在與將感知?jiǎng)幼鲀?nèi)化為表象,建立符號(hào)功能,憑借心理符號(hào)(主要是表象)進(jìn)行思維。

2.埃里克森的心理社會(huì)發(fā)展論

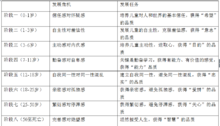

埃里克森的心理社會(huì)發(fā)展理論是在特定的社會(huì)時(shí)代背景中產(chǎn)生的,受到了存在主義哲學(xué)和格式塔心理學(xué)的影響,更重要的是吸收和發(fā)展了經(jīng)典精神分析和自我心理學(xué)思想。他將人格發(fā)展劃分為八個(gè)階段:嬰兒期(0-1)、幼兒期(1-3)、兒童早期(3-6)、學(xué)齡期(7-11)、青少年期(12-18)、成年早期(18-25)、成年中期(25-50)、成年晚期(50至死亡)。

具體發(fā)展任務(wù)

以埃里克森心理社會(huì)發(fā)展階段理論為例:

第一階段(0-1歲)發(fā)展任務(wù):培養(yǎng)兒童對(duì)人和世界的基本信任,獲得“希望”的品質(zhì)

這是獲得基本信任感而克服基本不信任感階段。所謂基本信任,就是嬰兒的需要與外界對(duì)他需要的滿足保持一致。這階段嬰兒對(duì)母親或其他代理人表示信任,嬰兒感到所處的環(huán)境是個(gè)安全的地方,周圍人們是可以信任的,由此就會(huì)擴(kuò)展為對(duì)一般人的信任。這一階段嬰兒如果得不到周圍人們的關(guān)心與照顧,他就會(huì)對(duì)外界特別是對(duì)周圍的人產(chǎn)生害怕與懷疑的心理,以致會(huì)影響到下一階段的順利發(fā)展。

第二階段(1-3歲)發(fā)展任務(wù):發(fā)展兒童的自主性,克服羞怯感,獲得“意志”的品質(zhì)

這是獲得自主感而避免懷疑感與羞恥感階段。個(gè)體在第—階段處于依賴性較強(qiáng)的狀態(tài)下,什么都由成人照顧。到了第二階段,兒童開(kāi)始有了獨(dú)立自主的要求,如想要自己穿衣、吃飯、走路、拿玩具等,他們開(kāi)始去探索周圍的世界。這時(shí)候,如果父母及其他照顧他們的成人,允許他們獨(dú)立地去干一些力所能及的事情,并且表?yè)P(yáng)他們完成的工作,就能培養(yǎng)他們的意志力,使他們獲得了一種自主感,能夠自己控制自己。

相反,如果成人過(guò)分愛(ài)護(hù)他們,處處包辦代替,什么也不需要他們動(dòng)手;或過(guò)分嚴(yán)厲,這也不準(zhǔn)那也不許,稍有差錯(cuò)就粗暴地斥責(zé),甚至采用體罰。例如,孩子由于不小心打碎了杯子,尿濕了褲子,成人就對(duì)其打罵,使孩子一直遭到許多失敗的體驗(yàn),就會(huì)產(chǎn)生自我懷疑與羞恥之感。

第三階段(3-6歲) 發(fā)展任務(wù):任務(wù)培養(yǎng)兒童主動(dòng)性,進(jìn)取心,獲得“目的”的品質(zhì)

這是獲得主動(dòng)感而克服內(nèi)疚感階段。個(gè)體在這階段的肌肉運(yùn)動(dòng)與言語(yǔ)能力發(fā)展很快,能參加跑、跳、騎小車等運(yùn)動(dòng),能說(shuō)一些連貫的話,還能把自己的活動(dòng)擴(kuò)展到超出家庭的范圍。除了模仿行為外,個(gè)體對(duì)周圍的環(huán)境(也包括他自己的機(jī)體)充滿了好奇心,知道自己的性別,也知道動(dòng)物是公是母,常常問(wèn)問(wèn)這,動(dòng)動(dòng)那。這時(shí)候,如果成人對(duì)于孩子的好奇心以及探索行為不橫加阻撓,讓他們有更多機(jī)會(huì)去自由參加各種活動(dòng),耐心地解答他們提出的各種問(wèn)題,而不是嘲笑;禁止,更不是指責(zé),那么,孩子的主動(dòng)性就會(huì)得到進(jìn)一步發(fā)展;表現(xiàn)出很大的積極性與進(jìn)取心。

反之;如果父母對(duì)兒童采取否定與壓制的態(tài)度,就會(huì)使他們認(rèn)為自己的游戲是不好的,自己提出的問(wèn)題是笨拙的,自己在父母面前是討厭的;致使孩子產(chǎn)生內(nèi)疚感與失敗感(所謂內(nèi)疚感,就是認(rèn)為自己做錯(cuò)了事情,做壞了事情),這種內(nèi)疚感與失敗感還會(huì)影響下一階段的發(fā)展。

第四階段(7-11歲)發(fā)展任務(wù):關(guān)鍵是勤奮學(xué)習(xí),獲得有能力、有價(jià)值的感覺(jué),獲得“能力”品質(zhì)

這是獲得勤奮感避免自卑感階段。學(xué)齡初期兒童的智力不斷地得到發(fā)展,特別是邏輯思維能力發(fā)展迅速,他們提出的問(wèn)題很廣泛,而且有一定的深度。他們的能力也日益發(fā)展,參加的活動(dòng)已經(jīng)擴(kuò)展到學(xué)校以外的社會(huì)。這時(shí)候,對(duì)他們影響最大的已經(jīng)不是父母,而是同伴或鄰居,尤其是學(xué)校中的教師。他們很關(guān)心物品的構(gòu)造、用途與性質(zhì),對(duì)于工具技術(shù)也很感興趣。這些方面如果能得到成人的支持、幫助與贊揚(yáng),則能進(jìn)一步加強(qiáng)他們的勤奮感,使之進(jìn)一步對(duì)這些方面發(fā)生興趣。

埃里克森勸告做父母的人,不要把孩子的勤奮行為看作為搗亂,否則孩子會(huì)形成自卑感,認(rèn)為自己不如別人,應(yīng)該鼓勵(lì)孩子努力獲得成功,努力完成任務(wù),激發(fā)他們的勤奮感與競(jìng)爭(zhēng)心,有信心獲得好成績(jī);還要鼓勵(lì)他們盡自己最大努力與周圍人們發(fā)生聯(lián)系,進(jìn)行社會(huì)交往,使他們相信自己是有能力的、聰明的,任何事情都能做得很好,即使是參加賽跑,也會(huì)認(rèn)為自己是跑得很快的。總之,使他們懷有一種成就感。

第五階段(12-18歲) 發(fā)展任務(wù):獲得同一感而克服同一性混亂,獲得“忠實(shí)”的品質(zhì)

這一階段的核心問(wèn)題是自我意識(shí)的確定和自我角色的形成。“同一性”這一概念是埃里克森自我發(fā)展理論中的一個(gè)重要組成部分,它具有非常廣泛的含義。它可以理解為社會(huì)與個(gè)人的統(tǒng)一,個(gè)體的主我與客我的統(tǒng)一,個(gè)體的歷史性任務(wù)的認(rèn)識(shí)與其主觀.愿望的統(tǒng)一;也可理解為對(duì)自己的過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái),即在任何情況下都能夠全面認(rèn)識(shí)到意識(shí)與行動(dòng)的主體是自己,或者說(shuō)能抓住自己,亦即是“真正的自我”,也可稱為“核心的自我”。

青少年對(duì)周圍世界有了新的觀察與新的思考方法,他們經(jīng)常考慮自己到底是怎樣一個(gè)人,他們從別人對(duì)他的態(tài)度中,從自己扮演的各種社會(huì)角色中,逐漸認(rèn)清了自己。此時(shí),他們逐漸疏遠(yuǎn)了自己的父母,從對(duì)父母的依賴關(guān)系中解脫出來(lái),而與同伴們建立了親密的友誼,從而進(jìn)一步認(rèn)識(shí)自己,對(duì)自己的過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)產(chǎn)生 ——種內(nèi)在的連續(xù)之感,也認(rèn)識(shí)自己與他人在外表上與性格上的相同與差別。認(rèn)識(shí)自己的現(xiàn)在與未來(lái)在社會(huì)生活中的關(guān)系,這就是同一性,即心理社會(huì)同一感。

第六階段(18-25歲)發(fā)展任務(wù):獲得親密感,避免孤獨(dú)感,獲得“愛(ài)拼”的品質(zhì)

這是建立家庭生活的階段,這是獲得親密感,避免孤獨(dú)感階段。親密感,是人與人之間的親密關(guān)系,包括友誼與愛(ài)情。親密的社會(huì)意義,是個(gè)人能與他人同甘共苦、相互關(guān)懷。親密感在危急情況下往往會(huì)發(fā)展為一種互相承擔(dān)義務(wù)的感情,它是在共同完成任務(wù)的過(guò)程中建立起來(lái)的。

第七階段 (25-50歲)發(fā)展任務(wù):獲得繁衍感,避免停滯感,獲得“關(guān)心”的品質(zhì)

這是獲得創(chuàng)造力感,避免“自我專注”階段。這一階段有兩種發(fā)展的可能性,一種可能是向積極方面發(fā)展,個(gè)人除關(guān)懷家庭成員外,還會(huì)擴(kuò)展到關(guān)心社會(huì)上其他人,關(guān)心下一代以至子孫后代的幸福。他們?cè)诠ぷ魃嫌掠趧?chuàng)造,追求事業(yè)的成功,而不僅是滿足個(gè)人需要;另一種可能性是向消極方面發(fā)展,即所謂“自我專注”,就是只顧自己以及自己家庭的幸福,而不顧他人的困難和痛苦,即使有創(chuàng)造,其目的也完全是為了自己的利益。

第八階段(50至死亡)發(fā)展任務(wù):坦然接受人生,獲得“智慧”的品質(zhì)

這是老年期,亦即成熟期。這是獲得完美感,避免失望感階段。如果前面七個(gè)階段積極的成分多于消極的成分,就會(huì)在老年期匯集成完美感,回顧—生覺(jué)得這一輩子過(guò)得很有價(jià)值,生活得很有意義。相反,如果消極成分多于積極成分,就會(huì)產(chǎn)生失望感,感到自己的一生失去了許多機(jī)會(huì),走錯(cuò)了方向,想要重新開(kāi)始又感到為時(shí)已晚,痛不勝痛,于是產(chǎn)生了—種絕望的感覺(jué),精神萎靡不振,馬馬虎虎混日子。

本文由四川傳媒學(xué)院教授鄭高鵬進(jìn)行科學(xué)性把關(guān)

發(fā)展任務(wù)

圖文簡(jiǎn)介

3、心理發(fā)展的連續(xù)性與階段性問(wèn)題而發(fā)展任務(wù)與第3個(gè)問(wèn)題息息相關(guān)。其中認(rèn)為心理發(fā)展是階段性的心理學(xué)家有皮亞杰(認(rèn)知發(fā)展理論)、埃里克森(心理社會(huì)發(fā)展理論)等。埃里克森的心理社會(huì)發(fā)展理論是在特定的社會(huì)時(shí)代背景中產(chǎn)生的,受到了存在主義哲學(xué)和格式塔心理學(xué)的影響,更重要的是吸收和發(fā)展了經(jīng)典精神分析和自我心理學(xué)思想。以埃里克森心理社會(huì)發(fā)展階段理論為例:第一階段(0-1歲)發(fā)展任務(wù):培養(yǎng)兒童對(duì)人和世界的基本信任,獲得“希望”的品質(zhì)這是獲得基本信任感而克服基本不信任感階段。第二階段(1-3歲)發(fā)展任務(wù):發(fā)展兒童的自主性,克服羞怯感,獲得“意志”的品質(zhì)這是獲得自主感而避免懷疑感與羞恥感階段。

- 來(lái)源: 科普中國(guó)

- 上傳時(shí)間:2017-12-27

科普中國(guó)公眾號(hào)

科普中國(guó)公眾號(hào)

科普中國(guó)微博

科普中國(guó)微博

幫助

幫助