11月23日,2018中國科幻大會在深圳開幕。開幕式的重頭戲之一,就是一個圓桌高峰論壇——《科幻IP孵化的路徑和困局》。主持人、中國科幻銀河獎金獎得主張冉戲謔:都說2016是科幻元年,但那一年什么也沒發生,然后又說2017、2018是科幻元年,而這兩年也要無聲無息地過去了,終于,現在大家都說2019將是真正的科幻元年,一切都源于這部萬眾期待的國產硬核科幻電影——《流浪地球》 《流浪地球》原著作者,劉慈欣,大名鼎鼎,中國科幻IP第一制造者。其經典長篇《三體》三部曲的電影改編消息一直撲朔迷離,大約書迷們已經怕了,不敢再隨便期待。這也不能怪電影制作方,《三體》的改編實在太有難度,不僅因為它內容體量大,構架恢弘,還因為其中有太多視覺奇觀,對電影特效工業也是相當嚴峻的考驗。比如第一部中的「古箏計劃」,用納米絲材料「飛刃」切割6萬噸級巴拿馬型郵輪審判日號,雖然這種切割已在2002年斯蒂芬·貝克導演恐怖片《幽靈船》中,有一個微型參照,但要以中國目前的電影工業水平,還是很難實現。

《流浪地球》原著作者,劉慈欣,大名鼎鼎,中國科幻IP第一制造者。其經典長篇《三體》三部曲的電影改編消息一直撲朔迷離,大約書迷們已經怕了,不敢再隨便期待。這也不能怪電影制作方,《三體》的改編實在太有難度,不僅因為它內容體量大,構架恢弘,還因為其中有太多視覺奇觀,對電影特效工業也是相當嚴峻的考驗。比如第一部中的「古箏計劃」,用納米絲材料「飛刃」切割6萬噸級巴拿馬型郵輪審判日號,雖然這種切割已在2002年斯蒂芬·貝克導演恐怖片《幽靈船》中,有一個微型參照,但要以中國目前的電影工業水平,還是很難實現。 「古箏計劃」概念圖所以,正如《流浪地球》制片人龔格爾在科幻大會上所言,他們更愿意選擇短篇小說進行電影改編。而《流浪地球》,這篇已發表近20年的劉慈欣代表作,終于在中國電影工業發展至今的時刻,將與書迷、影迷在大銀幕見面。流浪地球,流浪地球,到底什么是流浪地球?在地球上流浪,還是讓地球去流浪?

「古箏計劃」概念圖所以,正如《流浪地球》制片人龔格爾在科幻大會上所言,他們更愿意選擇短篇小說進行電影改編。而《流浪地球》,這篇已發表近20年的劉慈欣代表作,終于在中國電影工業發展至今的時刻,將與書迷、影迷在大銀幕見面。流浪地球,流浪地球,到底什么是流浪地球?在地球上流浪,還是讓地球去流浪? 沒讀過原著的,大概不清楚,這里簡單解釋一下。流浪地球,就是讓地球在太空中流浪。說著簡單,但自轉、公轉、引力等怎么解決?原著中有概括性闡述——第一步,用地球發動機使地球停止轉動,使發動機噴口固定在地球運行的方向,謂之「剎車時代」;第二步,全功率開動地球發動機,使地球加速到逃逸速度,飛出太陽系,謂之「逃逸時代」;第三步,在外太空繼續加速,飛向比鄰星,謂之「流浪時代Ⅰ(加速)」;第四步,在中途使地球重新自轉,掉轉發動機方向,開始減速,謂之「流浪時代Ⅱ(減速)」;第五步,地球泊入比鄰星軌道,成為這顆恒星的衛星,謂之「新太陽時代」。

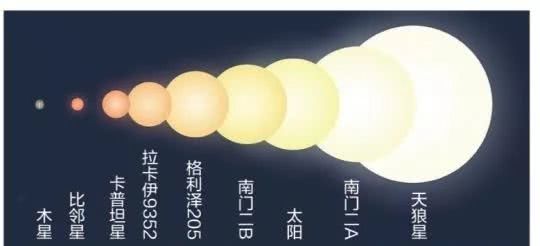

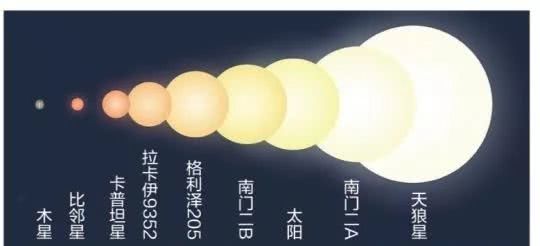

沒讀過原著的,大概不清楚,這里簡單解釋一下。流浪地球,就是讓地球在太空中流浪。說著簡單,但自轉、公轉、引力等怎么解決?原著中有概括性闡述——第一步,用地球發動機使地球停止轉動,使發動機噴口固定在地球運行的方向,謂之「剎車時代」;第二步,全功率開動地球發動機,使地球加速到逃逸速度,飛出太陽系,謂之「逃逸時代」;第三步,在外太空繼續加速,飛向比鄰星,謂之「流浪時代Ⅰ(加速)」;第四步,在中途使地球重新自轉,掉轉發動機方向,開始減速,謂之「流浪時代Ⅱ(減速)」;第五步,地球泊入比鄰星軌道,成為這顆恒星的衛星,謂之「新太陽時代」。 比鄰星同太陽一樣,都是恒星,但質量只有太陽的八分之一五個步驟共將歷時2500年,100代人。劉慈欣小說對于時間,有很美妙的處理。三體艦隊到達地球需要約450年,地球移民比鄰星需要2500年,其最新短篇《黃金原野》中,原計劃50小時的飛行,直接穿越月球軌道,進入脫離太陽系的死亡漂移,地球對宇航員的救援需要花費超越生命時限的漫長時間……但他往往將故事限定在一代人之間。

比鄰星同太陽一樣,都是恒星,但質量只有太陽的八分之一五個步驟共將歷時2500年,100代人。劉慈欣小說對于時間,有很美妙的處理。三體艦隊到達地球需要約450年,地球移民比鄰星需要2500年,其最新短篇《黃金原野》中,原計劃50小時的飛行,直接穿越月球軌道,進入脫離太陽系的死亡漂移,地球對宇航員的救援需要花費超越生命時限的漫長時間……但他往往將故事限定在一代人之間。 劉慈欣最新短篇《黃金原野》收錄于科幻集《十二個明天》這種「永恒」與「短暫」的博弈,人類依靠有限生命「愚公移山」般對抗宇宙洪荒的精神,恰是劉慈欣小說最動人的精神內核。他在《流浪地球》中直接總結了這種精神——在后太陽時代,希望使人高貴。《流浪地球》便是在這樣一種瘋狂設定中,展現地球移民過程中的種種災難式奇觀。想象是瘋狂的、不羈的,但科學內核卻是精確的、專業的,所以才說這是一篇硬科幻作品(以嚴格技術推演和發展道路預測撰寫,對應于軟科幻)。說它硬,不得不提其中最重要的「機械設計」——地球發動機(電影中更名為行星發動機)。

劉慈欣最新短篇《黃金原野》收錄于科幻集《十二個明天》這種「永恒」與「短暫」的博弈,人類依靠有限生命「愚公移山」般對抗宇宙洪荒的精神,恰是劉慈欣小說最動人的精神內核。他在《流浪地球》中直接總結了這種精神——在后太陽時代,希望使人高貴。《流浪地球》便是在這樣一種瘋狂設定中,展現地球移民過程中的種種災難式奇觀。想象是瘋狂的、不羈的,但科學內核卻是精確的、專業的,所以才說這是一篇硬科幻作品(以嚴格技術推演和發展道路預測撰寫,對應于軟科幻)。說它硬,不得不提其中最重要的「機械設計」——地球發動機(電影中更名為行星發動機)。 行星發動機外形概念圖地球要飛出太陽系,其實可以將地球看作一架體積1.0832073×10^12km?、質量5.965×10^24kg(「^」為乘方)的飛機(或飛船),而地球發動機就相當于航空發動機,為地球飛行提供動力,是地球這一架飛機的心臟。民航飛機一般有2至4臺發動機,而能令地球在太空中飛行的發動機,則多達1.2萬臺(電影中為1萬臺)。它們分布于亞洲和美洲的各大平原上,而它們的燃料,則是地球上連綿不絕的山脈。

行星發動機外形概念圖地球要飛出太陽系,其實可以將地球看作一架體積1.0832073×10^12km?、質量5.965×10^24kg(「^」為乘方)的飛機(或飛船),而地球發動機就相當于航空發動機,為地球飛行提供動力,是地球這一架飛機的心臟。民航飛機一般有2至4臺發動機,而能令地球在太空中飛行的發動機,則多達1.2萬臺(電影中為1萬臺)。它們分布于亞洲和美洲的各大平原上,而它們的燃料,則是地球上連綿不絕的山脈。 它們使地球艱難地逃脫宇宙控制,具有自主意識地在太空中根據生存需要運動——停止轉動、與木星會合、穿越小行星帶、掠過近日點、升向遠日點、逸出太陽系……它們還會根據需要,部分停止運動或減緩運動,以改變地球的飛行速度與方向,使地球按照聯合政府科學家設計的飛行軌道飛行。所以,地球發動機的存在,是這一個科幻故事的核心,它是地球流浪計劃得以實施的堅實基礎。

它們使地球艱難地逃脫宇宙控制,具有自主意識地在太空中根據生存需要運動——停止轉動、與木星會合、穿越小行星帶、掠過近日點、升向遠日點、逸出太陽系……它們還會根據需要,部分停止運動或減緩運動,以改變地球的飛行速度與方向,使地球按照聯合政府科學家設計的飛行軌道飛行。所以,地球發動機的存在,是這一個科幻故事的核心,它是地球流浪計劃得以實施的堅實基礎。 行星發動機結構剖面圖今年10月25日,《流浪地球》在中國航天發祥地——北京中國運載火箭技術研究院內中華航天博物館舉辦發布會,發布會現場,電影首張全手繪概念海報揭曉。這張海報很有意思,甚至不妨將其列入年度十佳電影海報行列。

行星發動機結構剖面圖今年10月25日,《流浪地球》在中國航天發祥地——北京中國運載火箭技術研究院內中華航天博物館舉辦發布會,發布會現場,電影首張全手繪概念海報揭曉。這張海報很有意思,甚至不妨將其列入年度十佳電影海報行列。 海報的基礎,是一本厚書。這本書紙張泛灰,書頁破邊、卷折,部分地方以曲別針、訂書針固定。怎么解讀這一基礎設定?書的整體質感,或許代表人類對小說中前太陽黃金時代的回憶與眷念;書頁殘破,則表示這一記憶的殘缺,以及人類現狀的朝不保夕;而曲別針與訂書針一旦消失,仿佛整本書便會立即散落,但散落的是書嗎?不,是書籍內部中空構圖的太陽系。

海報的基礎,是一本厚書。這本書紙張泛灰,書頁破邊、卷折,部分地方以曲別針、訂書針固定。怎么解讀這一基礎設定?書的整體質感,或許代表人類對小說中前太陽黃金時代的回憶與眷念;書頁殘破,則表示這一記憶的殘缺,以及人類現狀的朝不保夕;而曲別針與訂書針一旦消失,仿佛整本書便會立即散落,但散落的是書嗎?不,是書籍內部中空構圖的太陽系。 海報中部鏤空部分這中間的鏤空部分信息量非常豐富。它底部深處的文字,是劉慈欣原著小說片段,鏤空中的雕刻,則是太陽系八大內行星——水星、金星、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星,以及太陽系第五大衛星月球,還有一顆正在疾速墜落的彗星。除了形體與排位,其中還隱藏著關于這些星球的參數,比如每顆星球的直徑——金星12103.6千米、水星4878千米、天王星51118千米……

海報中部鏤空部分這中間的鏤空部分信息量非常豐富。它底部深處的文字,是劉慈欣原著小說片段,鏤空中的雕刻,則是太陽系八大內行星——水星、金星、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星,以及太陽系第五大衛星月球,還有一顆正在疾速墜落的彗星。除了形體與排位,其中還隱藏著關于這些星球的參數,比如每顆星球的直徑——金星12103.6千米、水星4878千米、天王星51118千米…… 其中更以實線與虛線的結合,畫出了行星運行軌道,鏤空部分右上角造型奇異的底紋部分,應該就是太陽。這些星球也不是隨便畫的,而是完全切合星球狀態與小說中的描述。看其中體積最大的木星——小說中,地球升向與木星的會合點,人類可肉眼觀測木星,距離越來越近,木星如一塊無邊巨幕籠罩地球天宇,人類可清楚看見木星云層中的風暴,以及木星表面最著名的大紅斑。海報中的木星,也可以明顯看出小說中所謂「液氫和液氦的大洋」,仿佛人類正在兩顆星球的引力拉扯中面臨極深的恐懼。而太陽在海報中的紋理狀態,應該正處于小說中所言「太陽內氦元素聚變」的狀態。

其中更以實線與虛線的結合,畫出了行星運行軌道,鏤空部分右上角造型奇異的底紋部分,應該就是太陽。這些星球也不是隨便畫的,而是完全切合星球狀態與小說中的描述。看其中體積最大的木星——小說中,地球升向與木星的會合點,人類可肉眼觀測木星,距離越來越近,木星如一塊無邊巨幕籠罩地球天宇,人類可清楚看見木星云層中的風暴,以及木星表面最著名的大紅斑。海報中的木星,也可以明顯看出小說中所謂「液氫和液氦的大洋」,仿佛人類正在兩顆星球的引力拉扯中面臨極深的恐懼。而太陽在海報中的紋理狀態,應該正處于小說中所言「太陽內氦元素聚變」的狀態。 太陽老化的末日情景地球為什么流浪,就是因為太陽氦元素聚變將最終導致「氦閃」,氦閃將使地球瞬間被汽化。而地球卻在這張海報中不知所蹤。這就是電影發布會現場劉慈欣所強調的——地球沒有消失,它像一艘宇宙飛船在宇宙中航行,這樣的移動給整個人類的命運都帶來了巨大變化。從這張海報,其實就已經可以看出,電影制作團隊在細節上,堅持了劉慈欣原著的風格——瘋狂的想象+精確的科學。

太陽老化的末日情景地球為什么流浪,就是因為太陽氦元素聚變將最終導致「氦閃」,氦閃將使地球瞬間被汽化。而地球卻在這張海報中不知所蹤。這就是電影發布會現場劉慈欣所強調的——地球沒有消失,它像一艘宇宙飛船在宇宙中航行,這樣的移動給整個人類的命運都帶來了巨大變化。從這張海報,其實就已經可以看出,電影制作團隊在細節上,堅持了劉慈欣原著的風格——瘋狂的想象+精確的科學。 《流浪地球》原著雖然短小,但它在有限的文字中,充滿靜態與動態奇觀,尤其是像地球的冰封、太陽的氦閃等,對電影視覺技術的要求相當高,在電影「行星發動機」定檔版預告中,似乎可以看出一些端倪。預告片中,太陽加速老化導致的地球氣溫急劇下降有相當直觀的展現。上海東方明珠電視塔、上海奧運大廈等標志性建筑,被徹底冰封,地球表面風雪漫天,風雪甚至侵進室內,包括地球發動機內部,人類依據聯合政府的規劃,紛紛入住地下城。

《流浪地球》原著雖然短小,但它在有限的文字中,充滿靜態與動態奇觀,尤其是像地球的冰封、太陽的氦閃等,對電影視覺技術的要求相當高,在電影「行星發動機」定檔版預告中,似乎可以看出一些端倪。預告片中,太陽加速老化導致的地球氣溫急劇下降有相當直觀的展現。上海東方明珠電視塔、上海奧運大廈等標志性建筑,被徹底冰封,地球表面風雪漫天,風雪甚至侵進室內,包括地球發動機內部,人類依據聯合政府的規劃,紛紛入住地下城。 此外,預告片還直觀展示了發動機的造型細節,充滿一種冰冷而精確的工業質感。尤其其中一個鏡頭,還以長城作為參照,對比出了地球發動機的巨大。

此外,預告片還直觀展示了發動機的造型細節,充滿一種冰冷而精確的工業質感。尤其其中一個鏡頭,還以長城作為參照,對比出了地球發動機的巨大。 圖中紅線部分為長城在劉慈欣的小說中,發動機大小不一,大的名「山」,小的名「峰」,其中一臺名為「華北794號山」的發動機,高達1萬1千米,比珠穆朗瑪峰還高2千余米,被稱為「上帝的噴燈」。電影中的發動機,也沿用了這一高度,因為地球承載建筑物的高度極限,恰好是11公里,足見電影在按照嚴格的力學規律進行設計。同時可以看出,發動機的形狀比較復雜。

圖中紅線部分為長城在劉慈欣的小說中,發動機大小不一,大的名「山」,小的名「峰」,其中一臺名為「華北794號山」的發動機,高達1萬1千米,比珠穆朗瑪峰還高2千余米,被稱為「上帝的噴燈」。電影中的發動機,也沿用了這一高度,因為地球承載建筑物的高度極限,恰好是11公里,足見電影在按照嚴格的力學規律進行設計。同時可以看出,發動機的形狀比較復雜。 行星發動機定版構造原著中未對發動機形狀做具體描寫,電影則在設計初期參考過球型、柱形等,最后則選用了這一版更貼近現實建筑基礎、力學結構更合理的造型。預告中還有一個細節值得特別注意——風雪吹過一個貼在墻上的「福」字。紅底黑字。

行星發動機定版構造原著中未對發動機形狀做具體描寫,電影則在設計初期參考過球型、柱形等,最后則選用了這一版更貼近現實建筑基礎、力學結構更合理的造型。預告中還有一個細節值得特別注意——風雪吹過一個貼在墻上的「福」字。紅底黑字。 是不是令人聯想到春節?沒錯,《流浪地球》的上映日期,正是2019年大年初一。而這部電影,也將成為中國歷史上首部于春節上映的科幻片。春節假期一向是票房「重鎮」,這或許是檔期選擇的原因之一,當然,也有更深層的原因。是什么?對科幻電影中國化、本土化的追求。

是不是令人聯想到春節?沒錯,《流浪地球》的上映日期,正是2019年大年初一。而這部電影,也將成為中國歷史上首部于春節上映的科幻片。春節假期一向是票房「重鎮」,這或許是檔期選擇的原因之一,當然,也有更深層的原因。是什么?對科幻電影中國化、本土化的追求。 劉慈欣接受采訪《流浪地球》制片人龔格爾在2018中國科幻大會上聊過一件事兒:電影制作團隊在美國洛杉磯和國外電影人談這部電影,本來準備15分鐘的寒暄,結果雙方熱議了兩個小時左右。無論如何,外國人都不能理解「將地球推出太陽系」這一設定,他們無法體會中國幾千年農耕文明基礎上,中國人對土地、家園的眷戀之情。

劉慈欣接受采訪《流浪地球》制片人龔格爾在2018中國科幻大會上聊過一件事兒:電影制作團隊在美國洛杉磯和國外電影人談這部電影,本來準備15分鐘的寒暄,結果雙方熱議了兩個小時左右。無論如何,外國人都不能理解「將地球推出太陽系」這一設定,他們無法體會中國幾千年農耕文明基礎上,中國人對土地、家園的眷戀之情。 龔格爾(右二)在中國科幻大會圓桌論壇恰好,在原著小說中,關于地球的命運,也分為「地球派」與「飛船派」。大約外國人都屬于「飛船派」吧——災難將至,全人類應該乘坐飛船逃離,而不是將地球設計為飛船,帶著地球一起逃離。但中國人不同。潛意識里,這個中國科幻故事追求的,并非剔除情感元素之后的科學性,而仍是對地球故鄉的深深眷戀。所以,這個風雪中的「福」字,是根植于中國人精神深處的文化象征。當然,如果這個「福」字是倒著寫的,就更有味道了。

龔格爾(右二)在中國科幻大會圓桌論壇恰好,在原著小說中,關于地球的命運,也分為「地球派」與「飛船派」。大約外國人都屬于「飛船派」吧——災難將至,全人類應該乘坐飛船逃離,而不是將地球設計為飛船,帶著地球一起逃離。但中國人不同。潛意識里,這個中國科幻故事追求的,并非剔除情感元素之后的科學性,而仍是對地球故鄉的深深眷戀。所以,這個風雪中的「福」字,是根植于中國人精神深處的文化象征。當然,如果這個「福」字是倒著寫的,就更有味道了。 而觀眾期待《流浪地球》,或許期待的也并非一次本土科幻的揚眉吐氣,而是科幻這種一直在中國觀眾觀影經驗中流浪的電影類型,能真正令人看見它落土家園的希望。正如《流浪地球》原著中所寫——聽著親愛的,我們必須抱有希望,這并不是因為希望真的存在,而是因為我們要做高貴的人。在前太陽時代,做一個高貴的人必須擁有金錢、權力或才能,而在今天只要擁有希望,希望是這個時代的黃金和寶石,不管活多長,我們都要擁有它!

而觀眾期待《流浪地球》,或許期待的也并非一次本土科幻的揚眉吐氣,而是科幻這種一直在中國觀眾觀影經驗中流浪的電影類型,能真正令人看見它落土家園的希望。正如《流浪地球》原著中所寫——聽著親愛的,我們必須抱有希望,這并不是因為希望真的存在,而是因為我們要做高貴的人。在前太陽時代,做一個高貴的人必須擁有金錢、權力或才能,而在今天只要擁有希望,希望是這個時代的黃金和寶石,不管活多長,我們都要擁有它!

《流浪地球》原著作者,劉慈欣,大名鼎鼎,中國科幻IP第一制造者。其經典長篇《三體》三部曲的電影改編消息一直撲朔迷離,大約書迷們已經怕了,不敢再隨便期待。這也不能怪電影制作方,《三體》的改編實在太有難度,不僅因為它內容體量大,構架恢弘,還因為其中有太多視覺奇觀,對電影特效工業也是相當嚴峻的考驗。比如第一部中的「古箏計劃」,用納米絲材料「飛刃」切割6萬噸級巴拿馬型郵輪審判日號,雖然這種切割已在2002年斯蒂芬·貝克導演恐怖片《幽靈船》中,有一個微型參照,但要以中國目前的電影工業水平,還是很難實現。

《流浪地球》原著作者,劉慈欣,大名鼎鼎,中國科幻IP第一制造者。其經典長篇《三體》三部曲的電影改編消息一直撲朔迷離,大約書迷們已經怕了,不敢再隨便期待。這也不能怪電影制作方,《三體》的改編實在太有難度,不僅因為它內容體量大,構架恢弘,還因為其中有太多視覺奇觀,對電影特效工業也是相當嚴峻的考驗。比如第一部中的「古箏計劃」,用納米絲材料「飛刃」切割6萬噸級巴拿馬型郵輪審判日號,雖然這種切割已在2002年斯蒂芬·貝克導演恐怖片《幽靈船》中,有一個微型參照,但要以中國目前的電影工業水平,還是很難實現。 「古箏計劃」概念圖所以,正如《流浪地球》制片人龔格爾在科幻大會上所言,他們更愿意選擇短篇小說進行電影改編。而《流浪地球》,這篇已發表近20年的劉慈欣代表作,終于在中國電影工業發展至今的時刻,將與書迷、影迷在大銀幕見面。流浪地球,流浪地球,到底什么是流浪地球?在地球上流浪,還是讓地球去流浪?

「古箏計劃」概念圖所以,正如《流浪地球》制片人龔格爾在科幻大會上所言,他們更愿意選擇短篇小說進行電影改編。而《流浪地球》,這篇已發表近20年的劉慈欣代表作,終于在中國電影工業發展至今的時刻,將與書迷、影迷在大銀幕見面。流浪地球,流浪地球,到底什么是流浪地球?在地球上流浪,還是讓地球去流浪? 沒讀過原著的,大概不清楚,這里簡單解釋一下。流浪地球,就是讓地球在太空中流浪。說著簡單,但自轉、公轉、引力等怎么解決?原著中有概括性闡述——第一步,用地球發動機使地球停止轉動,使發動機噴口固定在地球運行的方向,謂之「剎車時代」;第二步,全功率開動地球發動機,使地球加速到逃逸速度,飛出太陽系,謂之「逃逸時代」;第三步,在外太空繼續加速,飛向比鄰星,謂之「流浪時代Ⅰ(加速)」;第四步,在中途使地球重新自轉,掉轉發動機方向,開始減速,謂之「流浪時代Ⅱ(減速)」;第五步,地球泊入比鄰星軌道,成為這顆恒星的衛星,謂之「新太陽時代」。

沒讀過原著的,大概不清楚,這里簡單解釋一下。流浪地球,就是讓地球在太空中流浪。說著簡單,但自轉、公轉、引力等怎么解決?原著中有概括性闡述——第一步,用地球發動機使地球停止轉動,使發動機噴口固定在地球運行的方向,謂之「剎車時代」;第二步,全功率開動地球發動機,使地球加速到逃逸速度,飛出太陽系,謂之「逃逸時代」;第三步,在外太空繼續加速,飛向比鄰星,謂之「流浪時代Ⅰ(加速)」;第四步,在中途使地球重新自轉,掉轉發動機方向,開始減速,謂之「流浪時代Ⅱ(減速)」;第五步,地球泊入比鄰星軌道,成為這顆恒星的衛星,謂之「新太陽時代」。 比鄰星同太陽一樣,都是恒星,但質量只有太陽的八分之一五個步驟共將歷時2500年,100代人。劉慈欣小說對于時間,有很美妙的處理。三體艦隊到達地球需要約450年,地球移民比鄰星需要2500年,其最新短篇《黃金原野》中,原計劃50小時的飛行,直接穿越月球軌道,進入脫離太陽系的死亡漂移,地球對宇航員的救援需要花費超越生命時限的漫長時間……但他往往將故事限定在一代人之間。

比鄰星同太陽一樣,都是恒星,但質量只有太陽的八分之一五個步驟共將歷時2500年,100代人。劉慈欣小說對于時間,有很美妙的處理。三體艦隊到達地球需要約450年,地球移民比鄰星需要2500年,其最新短篇《黃金原野》中,原計劃50小時的飛行,直接穿越月球軌道,進入脫離太陽系的死亡漂移,地球對宇航員的救援需要花費超越生命時限的漫長時間……但他往往將故事限定在一代人之間。 劉慈欣最新短篇《黃金原野》收錄于科幻集《十二個明天》這種「永恒」與「短暫」的博弈,人類依靠有限生命「愚公移山」般對抗宇宙洪荒的精神,恰是劉慈欣小說最動人的精神內核。他在《流浪地球》中直接總結了這種精神——在后太陽時代,希望使人高貴。《流浪地球》便是在這樣一種瘋狂設定中,展現地球移民過程中的種種災難式奇觀。想象是瘋狂的、不羈的,但科學內核卻是精確的、專業的,所以才說這是一篇硬科幻作品(以嚴格技術推演和發展道路預測撰寫,對應于軟科幻)。說它硬,不得不提其中最重要的「機械設計」——地球發動機(電影中更名為行星發動機)。

劉慈欣最新短篇《黃金原野》收錄于科幻集《十二個明天》這種「永恒」與「短暫」的博弈,人類依靠有限生命「愚公移山」般對抗宇宙洪荒的精神,恰是劉慈欣小說最動人的精神內核。他在《流浪地球》中直接總結了這種精神——在后太陽時代,希望使人高貴。《流浪地球》便是在這樣一種瘋狂設定中,展現地球移民過程中的種種災難式奇觀。想象是瘋狂的、不羈的,但科學內核卻是精確的、專業的,所以才說這是一篇硬科幻作品(以嚴格技術推演和發展道路預測撰寫,對應于軟科幻)。說它硬,不得不提其中最重要的「機械設計」——地球發動機(電影中更名為行星發動機)。 行星發動機外形概念圖地球要飛出太陽系,其實可以將地球看作一架體積1.0832073×10^12km?、質量5.965×10^24kg(「^」為乘方)的飛機(或飛船),而地球發動機就相當于航空發動機,為地球飛行提供動力,是地球這一架飛機的心臟。民航飛機一般有2至4臺發動機,而能令地球在太空中飛行的發動機,則多達1.2萬臺(電影中為1萬臺)。它們分布于亞洲和美洲的各大平原上,而它們的燃料,則是地球上連綿不絕的山脈。

行星發動機外形概念圖地球要飛出太陽系,其實可以將地球看作一架體積1.0832073×10^12km?、質量5.965×10^24kg(「^」為乘方)的飛機(或飛船),而地球發動機就相當于航空發動機,為地球飛行提供動力,是地球這一架飛機的心臟。民航飛機一般有2至4臺發動機,而能令地球在太空中飛行的發動機,則多達1.2萬臺(電影中為1萬臺)。它們分布于亞洲和美洲的各大平原上,而它們的燃料,則是地球上連綿不絕的山脈。 它們使地球艱難地逃脫宇宙控制,具有自主意識地在太空中根據生存需要運動——停止轉動、與木星會合、穿越小行星帶、掠過近日點、升向遠日點、逸出太陽系……它們還會根據需要,部分停止運動或減緩運動,以改變地球的飛行速度與方向,使地球按照聯合政府科學家設計的飛行軌道飛行。所以,地球發動機的存在,是這一個科幻故事的核心,它是地球流浪計劃得以實施的堅實基礎。

它們使地球艱難地逃脫宇宙控制,具有自主意識地在太空中根據生存需要運動——停止轉動、與木星會合、穿越小行星帶、掠過近日點、升向遠日點、逸出太陽系……它們還會根據需要,部分停止運動或減緩運動,以改變地球的飛行速度與方向,使地球按照聯合政府科學家設計的飛行軌道飛行。所以,地球發動機的存在,是這一個科幻故事的核心,它是地球流浪計劃得以實施的堅實基礎。 行星發動機結構剖面圖今年10月25日,《流浪地球》在中國航天發祥地——北京中國運載火箭技術研究院內中華航天博物館舉辦發布會,發布會現場,電影首張全手繪概念海報揭曉。這張海報很有意思,甚至不妨將其列入年度十佳電影海報行列。

行星發動機結構剖面圖今年10月25日,《流浪地球》在中國航天發祥地——北京中國運載火箭技術研究院內中華航天博物館舉辦發布會,發布會現場,電影首張全手繪概念海報揭曉。這張海報很有意思,甚至不妨將其列入年度十佳電影海報行列。 海報的基礎,是一本厚書。這本書紙張泛灰,書頁破邊、卷折,部分地方以曲別針、訂書針固定。怎么解讀這一基礎設定?書的整體質感,或許代表人類對小說中前太陽黃金時代的回憶與眷念;書頁殘破,則表示這一記憶的殘缺,以及人類現狀的朝不保夕;而曲別針與訂書針一旦消失,仿佛整本書便會立即散落,但散落的是書嗎?不,是書籍內部中空構圖的太陽系。

海報的基礎,是一本厚書。這本書紙張泛灰,書頁破邊、卷折,部分地方以曲別針、訂書針固定。怎么解讀這一基礎設定?書的整體質感,或許代表人類對小說中前太陽黃金時代的回憶與眷念;書頁殘破,則表示這一記憶的殘缺,以及人類現狀的朝不保夕;而曲別針與訂書針一旦消失,仿佛整本書便會立即散落,但散落的是書嗎?不,是書籍內部中空構圖的太陽系。 海報中部鏤空部分這中間的鏤空部分信息量非常豐富。它底部深處的文字,是劉慈欣原著小說片段,鏤空中的雕刻,則是太陽系八大內行星——水星、金星、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星,以及太陽系第五大衛星月球,還有一顆正在疾速墜落的彗星。除了形體與排位,其中還隱藏著關于這些星球的參數,比如每顆星球的直徑——金星12103.6千米、水星4878千米、天王星51118千米……

海報中部鏤空部分這中間的鏤空部分信息量非常豐富。它底部深處的文字,是劉慈欣原著小說片段,鏤空中的雕刻,則是太陽系八大內行星——水星、金星、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星,以及太陽系第五大衛星月球,還有一顆正在疾速墜落的彗星。除了形體與排位,其中還隱藏著關于這些星球的參數,比如每顆星球的直徑——金星12103.6千米、水星4878千米、天王星51118千米…… 其中更以實線與虛線的結合,畫出了行星運行軌道,鏤空部分右上角造型奇異的底紋部分,應該就是太陽。這些星球也不是隨便畫的,而是完全切合星球狀態與小說中的描述。看其中體積最大的木星——小說中,地球升向與木星的會合點,人類可肉眼觀測木星,距離越來越近,木星如一塊無邊巨幕籠罩地球天宇,人類可清楚看見木星云層中的風暴,以及木星表面最著名的大紅斑。海報中的木星,也可以明顯看出小說中所謂「液氫和液氦的大洋」,仿佛人類正在兩顆星球的引力拉扯中面臨極深的恐懼。而太陽在海報中的紋理狀態,應該正處于小說中所言「太陽內氦元素聚變」的狀態。

其中更以實線與虛線的結合,畫出了行星運行軌道,鏤空部分右上角造型奇異的底紋部分,應該就是太陽。這些星球也不是隨便畫的,而是完全切合星球狀態與小說中的描述。看其中體積最大的木星——小說中,地球升向與木星的會合點,人類可肉眼觀測木星,距離越來越近,木星如一塊無邊巨幕籠罩地球天宇,人類可清楚看見木星云層中的風暴,以及木星表面最著名的大紅斑。海報中的木星,也可以明顯看出小說中所謂「液氫和液氦的大洋」,仿佛人類正在兩顆星球的引力拉扯中面臨極深的恐懼。而太陽在海報中的紋理狀態,應該正處于小說中所言「太陽內氦元素聚變」的狀態。 太陽老化的末日情景地球為什么流浪,就是因為太陽氦元素聚變將最終導致「氦閃」,氦閃將使地球瞬間被汽化。而地球卻在這張海報中不知所蹤。這就是電影發布會現場劉慈欣所強調的——地球沒有消失,它像一艘宇宙飛船在宇宙中航行,這樣的移動給整個人類的命運都帶來了巨大變化。從這張海報,其實就已經可以看出,電影制作團隊在細節上,堅持了劉慈欣原著的風格——瘋狂的想象+精確的科學。

太陽老化的末日情景地球為什么流浪,就是因為太陽氦元素聚變將最終導致「氦閃」,氦閃將使地球瞬間被汽化。而地球卻在這張海報中不知所蹤。這就是電影發布會現場劉慈欣所強調的——地球沒有消失,它像一艘宇宙飛船在宇宙中航行,這樣的移動給整個人類的命運都帶來了巨大變化。從這張海報,其實就已經可以看出,電影制作團隊在細節上,堅持了劉慈欣原著的風格——瘋狂的想象+精確的科學。 《流浪地球》原著雖然短小,但它在有限的文字中,充滿靜態與動態奇觀,尤其是像地球的冰封、太陽的氦閃等,對電影視覺技術的要求相當高,在電影「行星發動機」定檔版預告中,似乎可以看出一些端倪。預告片中,太陽加速老化導致的地球氣溫急劇下降有相當直觀的展現。上海東方明珠電視塔、上海奧運大廈等標志性建筑,被徹底冰封,地球表面風雪漫天,風雪甚至侵進室內,包括地球發動機內部,人類依據聯合政府的規劃,紛紛入住地下城。

《流浪地球》原著雖然短小,但它在有限的文字中,充滿靜態與動態奇觀,尤其是像地球的冰封、太陽的氦閃等,對電影視覺技術的要求相當高,在電影「行星發動機」定檔版預告中,似乎可以看出一些端倪。預告片中,太陽加速老化導致的地球氣溫急劇下降有相當直觀的展現。上海東方明珠電視塔、上海奧運大廈等標志性建筑,被徹底冰封,地球表面風雪漫天,風雪甚至侵進室內,包括地球發動機內部,人類依據聯合政府的規劃,紛紛入住地下城。 此外,預告片還直觀展示了發動機的造型細節,充滿一種冰冷而精確的工業質感。尤其其中一個鏡頭,還以長城作為參照,對比出了地球發動機的巨大。

此外,預告片還直觀展示了發動機的造型細節,充滿一種冰冷而精確的工業質感。尤其其中一個鏡頭,還以長城作為參照,對比出了地球發動機的巨大。 圖中紅線部分為長城在劉慈欣的小說中,發動機大小不一,大的名「山」,小的名「峰」,其中一臺名為「華北794號山」的發動機,高達1萬1千米,比珠穆朗瑪峰還高2千余米,被稱為「上帝的噴燈」。電影中的發動機,也沿用了這一高度,因為地球承載建筑物的高度極限,恰好是11公里,足見電影在按照嚴格的力學規律進行設計。同時可以看出,發動機的形狀比較復雜。

圖中紅線部分為長城在劉慈欣的小說中,發動機大小不一,大的名「山」,小的名「峰」,其中一臺名為「華北794號山」的發動機,高達1萬1千米,比珠穆朗瑪峰還高2千余米,被稱為「上帝的噴燈」。電影中的發動機,也沿用了這一高度,因為地球承載建筑物的高度極限,恰好是11公里,足見電影在按照嚴格的力學規律進行設計。同時可以看出,發動機的形狀比較復雜。 行星發動機定版構造原著中未對發動機形狀做具體描寫,電影則在設計初期參考過球型、柱形等,最后則選用了這一版更貼近現實建筑基礎、力學結構更合理的造型。預告中還有一個細節值得特別注意——風雪吹過一個貼在墻上的「福」字。紅底黑字。

行星發動機定版構造原著中未對發動機形狀做具體描寫,電影則在設計初期參考過球型、柱形等,最后則選用了這一版更貼近現實建筑基礎、力學結構更合理的造型。預告中還有一個細節值得特別注意——風雪吹過一個貼在墻上的「福」字。紅底黑字。 是不是令人聯想到春節?沒錯,《流浪地球》的上映日期,正是2019年大年初一。而這部電影,也將成為中國歷史上首部于春節上映的科幻片。春節假期一向是票房「重鎮」,這或許是檔期選擇的原因之一,當然,也有更深層的原因。是什么?對科幻電影中國化、本土化的追求。

是不是令人聯想到春節?沒錯,《流浪地球》的上映日期,正是2019年大年初一。而這部電影,也將成為中國歷史上首部于春節上映的科幻片。春節假期一向是票房「重鎮」,這或許是檔期選擇的原因之一,當然,也有更深層的原因。是什么?對科幻電影中國化、本土化的追求。 劉慈欣接受采訪《流浪地球》制片人龔格爾在2018中國科幻大會上聊過一件事兒:電影制作團隊在美國洛杉磯和國外電影人談這部電影,本來準備15分鐘的寒暄,結果雙方熱議了兩個小時左右。無論如何,外國人都不能理解「將地球推出太陽系」這一設定,他們無法體會中國幾千年農耕文明基礎上,中國人對土地、家園的眷戀之情。

劉慈欣接受采訪《流浪地球》制片人龔格爾在2018中國科幻大會上聊過一件事兒:電影制作團隊在美國洛杉磯和國外電影人談這部電影,本來準備15分鐘的寒暄,結果雙方熱議了兩個小時左右。無論如何,外國人都不能理解「將地球推出太陽系」這一設定,他們無法體會中國幾千年農耕文明基礎上,中國人對土地、家園的眷戀之情。 龔格爾(右二)在中國科幻大會圓桌論壇恰好,在原著小說中,關于地球的命運,也分為「地球派」與「飛船派」。大約外國人都屬于「飛船派」吧——災難將至,全人類應該乘坐飛船逃離,而不是將地球設計為飛船,帶著地球一起逃離。但中國人不同。潛意識里,這個中國科幻故事追求的,并非剔除情感元素之后的科學性,而仍是對地球故鄉的深深眷戀。所以,這個風雪中的「福」字,是根植于中國人精神深處的文化象征。當然,如果這個「福」字是倒著寫的,就更有味道了。

龔格爾(右二)在中國科幻大會圓桌論壇恰好,在原著小說中,關于地球的命運,也分為「地球派」與「飛船派」。大約外國人都屬于「飛船派」吧——災難將至,全人類應該乘坐飛船逃離,而不是將地球設計為飛船,帶著地球一起逃離。但中國人不同。潛意識里,這個中國科幻故事追求的,并非剔除情感元素之后的科學性,而仍是對地球故鄉的深深眷戀。所以,這個風雪中的「福」字,是根植于中國人精神深處的文化象征。當然,如果這個「福」字是倒著寫的,就更有味道了。 而觀眾期待《流浪地球》,或許期待的也并非一次本土科幻的揚眉吐氣,而是科幻這種一直在中國觀眾觀影經驗中流浪的電影類型,能真正令人看見它落土家園的希望。正如《流浪地球》原著中所寫——聽著親愛的,我們必須抱有希望,這并不是因為希望真的存在,而是因為我們要做高貴的人。在前太陽時代,做一個高貴的人必須擁有金錢、權力或才能,而在今天只要擁有希望,希望是這個時代的黃金和寶石,不管活多長,我們都要擁有它!

而觀眾期待《流浪地球》,或許期待的也并非一次本土科幻的揚眉吐氣,而是科幻這種一直在中國觀眾觀影經驗中流浪的電影類型,能真正令人看見它落土家園的希望。正如《流浪地球》原著中所寫——聽著親愛的,我們必須抱有希望,這并不是因為希望真的存在,而是因為我們要做高貴的人。在前太陽時代,做一個高貴的人必須擁有金錢、權力或才能,而在今天只要擁有希望,希望是這個時代的黃金和寶石,不管活多長,我們都要擁有它!

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助