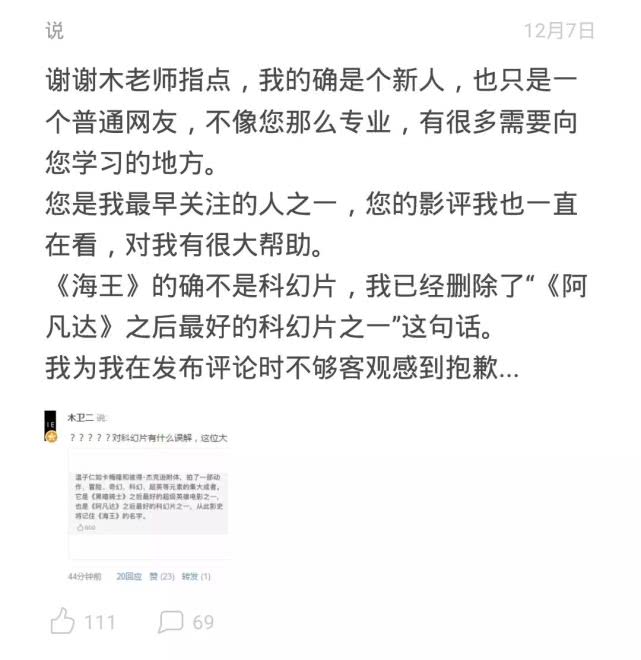

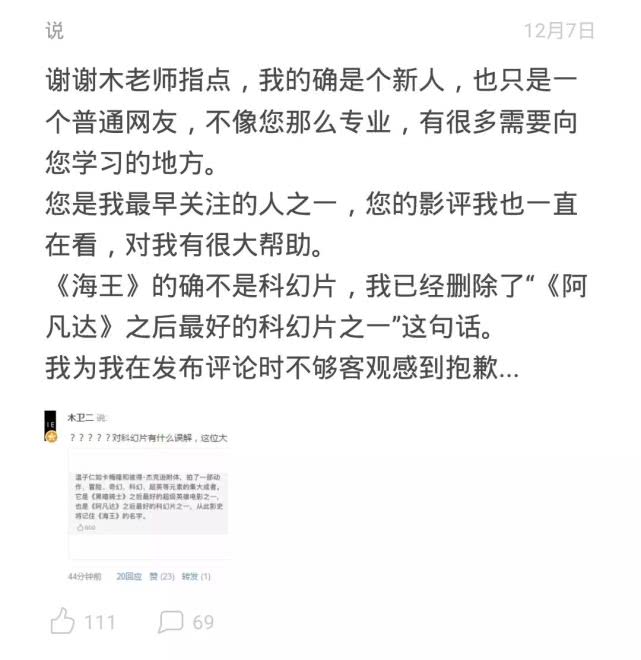

最近,由恐怖大師溫子仁執導,DC出品的電影《海王》在國內院線上映。不少看過電影的觀眾,都在豆瓣上留言,說這部電影的特效“炸裂、打造了一個前所未有的海底世界”。 其中,有一個影評人的留言,吸引住了我的眼球。

其中,有一個影評人的留言,吸引住了我的眼球。 以前我總以為,科幻電影主要就是畫面炫酷些,跟著主角通關打打怪而已,跟那些超級英雄大片差不多。但這個評論,卻刺激到我,讓我思考什么才是真正的科幻電影,科幻電影誕生的意義是什么,它跟《海王》這種超級英雄電影有什么不同。所以,今天我們就來了解下“科幻電影”。

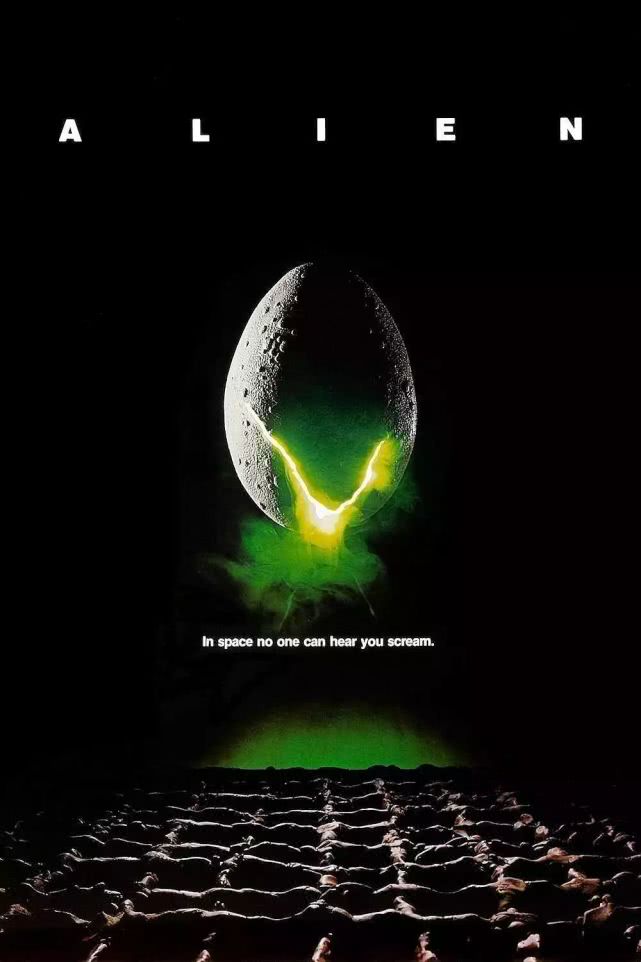

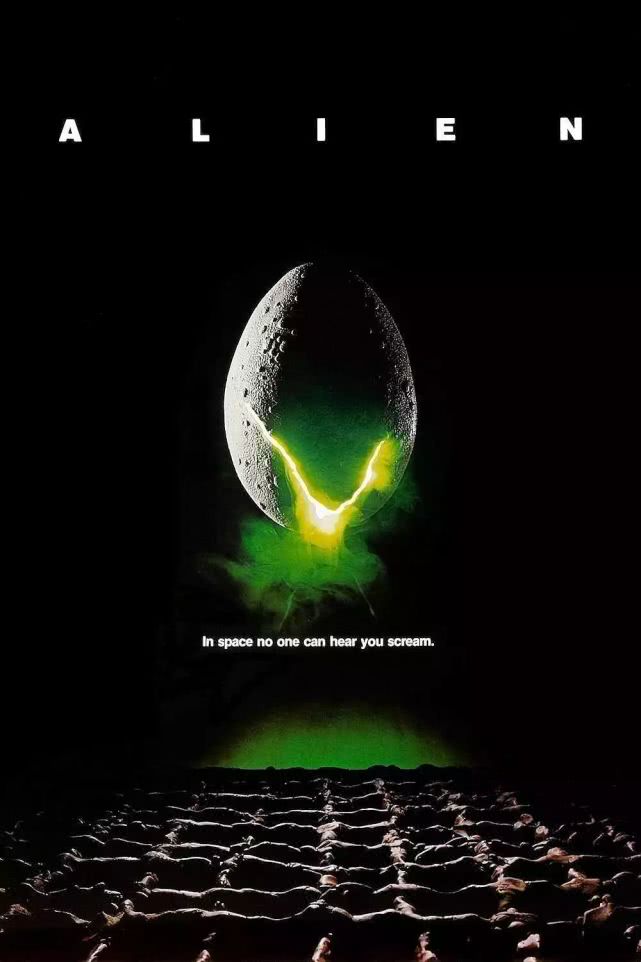

以前我總以為,科幻電影主要就是畫面炫酷些,跟著主角通關打打怪而已,跟那些超級英雄大片差不多。但這個評論,卻刺激到我,讓我思考什么才是真正的科幻電影,科幻電影誕生的意義是什么,它跟《海王》這種超級英雄電影有什么不同。所以,今天我們就來了解下“科幻電影”。 “科幻電影”定義要準確地判斷什么電影是科幻電影是很難的一件事。科幻電影并沒有一個被廣泛認同的準確定義。實際上,科幻電影可以看做是科幻文學的一種衍生品(因通常為文學作品的翻拍)。以下是科幻電影的一種定義:科幻電影是一類嘗試以未知事物滿足觀眾的電影,滿足人類對未來的想像或是現實社會的沖突。它注重于真實科學、推想性科學或思辨科學以及經驗性方法,并在一定的社會環境下將它們與魔法或宗教中的超驗主義互相結合起來。這個定義假設了在經驗主義(現實世界)和超驗主義(超自然現象)之間存在著連續的過渡地段。科幻電影可以劃分在這個地段中靠近經驗主義的一側,而恐怖電影和奇幻電影則在靠近超驗主義的一側。然而,科幻電影和恐怖電影的結合也不在少數,其中有名的有1931年的《弗蘭克斯坦》以及《異形》系列。

“科幻電影”定義要準確地判斷什么電影是科幻電影是很難的一件事。科幻電影并沒有一個被廣泛認同的準確定義。實際上,科幻電影可以看做是科幻文學的一種衍生品(因通常為文學作品的翻拍)。以下是科幻電影的一種定義:科幻電影是一類嘗試以未知事物滿足觀眾的電影,滿足人類對未來的想像或是現實社會的沖突。它注重于真實科學、推想性科學或思辨科學以及經驗性方法,并在一定的社會環境下將它們與魔法或宗教中的超驗主義互相結合起來。這個定義假設了在經驗主義(現實世界)和超驗主義(超自然現象)之間存在著連續的過渡地段。科幻電影可以劃分在這個地段中靠近經驗主義的一側,而恐怖電影和奇幻電影則在靠近超驗主義的一側。然而,科幻電影和恐怖電影的結合也不在少數,其中有名的有1931年的《弗蘭克斯坦》以及《異形》系列。 《異形》是雷德利·斯科特執導的一部太空恐怖電影,講述了一艘飛船在執行救援任務時不慎將異形怪物帶上船后,船員們與異形搏斗的故事,影片于1979年5月在美國上映。“科幻電影”發展歷程1902年喬治·梅里愛拍攝了世界上第一部科幻電影《月球旅行記》。這部改編于儒勒·凡爾納同名小說的電影,表現了一群天文學家乘坐炮彈到月球探險的情景,它以巧妙的攝影效果折服了當時的觀眾。另一個早期科幻電影的例子是1927年的電影《大都會》。從1930年代到1950年代,科幻電影以低制作成本的B級片為主。20世紀50年代科幻片的第一個高潮,為其繁榮提供動力的,是科技尤其空間技術取得重大突破,以及二戰結束之后冷戰思維的影響和人類對前途的恐懼感,如羅伯特.懷斯的《地球停轉之日》(1951年)。20世紀70年代隨著越戰結束,各種運動蓬勃興起,以及電腦技術的迅速發展,70年代迎來了科幻片的第二個高潮。以法國的《阿爾發城》、前蘇聯的《索那里斯》以及庫布里克的《2001:漫游太空》(1968年)為先導,直至盧卡斯的《星球大戰》(1977年)形成氣候,科幻片也從B級制作逐漸升為A級大制作。20世紀80年代中后期數字技術的飛速進步,工業化信息化社會的到來以及消費觀念的變化,科幻片在掀起第三次高潮的同時也被末世情結所占據。以詹姆斯.卡梅隆的《終結者》(1984年)拉開黑色序幕,經過斯皮爾伯格的《侏羅紀公園》(1993年)、凱文.雷諾茲的《未來水世界》(1995年)、呂克.貝松的《第五元素》(1997年)等影片的綴聯,直到沃卓斯基兄弟的《黑客帝國》(1999~2003年),均呈現出注重視聽、表象的特點,末日景象紛紜而至。與此同時,為了最大限度上迎合各種口味的觀眾,類型的拼貼和融合已經成為科幻片的一個重要特征,許多影片并非嚴格意義上的科幻片,但卻在某種程度上毫無質疑地具備科幻元素。科學技術的發展為實現幻想提供了保證,也能成為新的科學幻想的源泉。科幻電影的有趣現象是,它在想象空間中,最先進的科技所表現的,常常與古老的神話有關,甚至直接選取神話為己所用,如《黑客帝國》、《少數派報告》、《X戰警》等。恰如皮洛所言:"一個發展電影和神話的比喻手段的新時代已經開始。"

《異形》是雷德利·斯科特執導的一部太空恐怖電影,講述了一艘飛船在執行救援任務時不慎將異形怪物帶上船后,船員們與異形搏斗的故事,影片于1979年5月在美國上映。“科幻電影”發展歷程1902年喬治·梅里愛拍攝了世界上第一部科幻電影《月球旅行記》。這部改編于儒勒·凡爾納同名小說的電影,表現了一群天文學家乘坐炮彈到月球探險的情景,它以巧妙的攝影效果折服了當時的觀眾。另一個早期科幻電影的例子是1927年的電影《大都會》。從1930年代到1950年代,科幻電影以低制作成本的B級片為主。20世紀50年代科幻片的第一個高潮,為其繁榮提供動力的,是科技尤其空間技術取得重大突破,以及二戰結束之后冷戰思維的影響和人類對前途的恐懼感,如羅伯特.懷斯的《地球停轉之日》(1951年)。20世紀70年代隨著越戰結束,各種運動蓬勃興起,以及電腦技術的迅速發展,70年代迎來了科幻片的第二個高潮。以法國的《阿爾發城》、前蘇聯的《索那里斯》以及庫布里克的《2001:漫游太空》(1968年)為先導,直至盧卡斯的《星球大戰》(1977年)形成氣候,科幻片也從B級制作逐漸升為A級大制作。20世紀80年代中后期數字技術的飛速進步,工業化信息化社會的到來以及消費觀念的變化,科幻片在掀起第三次高潮的同時也被末世情結所占據。以詹姆斯.卡梅隆的《終結者》(1984年)拉開黑色序幕,經過斯皮爾伯格的《侏羅紀公園》(1993年)、凱文.雷諾茲的《未來水世界》(1995年)、呂克.貝松的《第五元素》(1997年)等影片的綴聯,直到沃卓斯基兄弟的《黑客帝國》(1999~2003年),均呈現出注重視聽、表象的特點,末日景象紛紜而至。與此同時,為了最大限度上迎合各種口味的觀眾,類型的拼貼和融合已經成為科幻片的一個重要特征,許多影片并非嚴格意義上的科幻片,但卻在某種程度上毫無質疑地具備科幻元素。科學技術的發展為實現幻想提供了保證,也能成為新的科學幻想的源泉。科幻電影的有趣現象是,它在想象空間中,最先進的科技所表現的,常常與古老的神話有關,甚至直接選取神話為己所用,如《黑客帝國》、《少數派報告》、《X戰警》等。恰如皮洛所言:"一個發展電影和神話的比喻手段的新時代已經開始。" 電影《黑客帝國》,1999年作品,它講述了一名年輕的網絡黑客尼奧發現看似正常的現實世界實際上是由一個名為"矩陣"的計算機人工智能系統控制的。尼奧在一名神秘女郎崔妮蒂的引導下見到了黑客組織的首領墨菲斯,三人走上了抗爭矩陣的征途的故事。“科幻電影”基本模式一、背景多樣但內部邏輯嚴格,對于科幻片來說,故事可以發生在任何時候,并且可以在中途大幅度地更換年代,但實際上它要敘述的真正內容所占據的期限仍然很有限;類似地,科幻故事發生的地點看似不著邊際,但實際上也非常有限。雖然好萊塢科幻片在想象上天馬行空,但它在邏輯規則上卻最為嚴格,講求一個內部真實性統一連貫而不矛盾的虛幻世界。

電影《黑客帝國》,1999年作品,它講述了一名年輕的網絡黑客尼奧發現看似正常的現實世界實際上是由一個名為"矩陣"的計算機人工智能系統控制的。尼奧在一名神秘女郎崔妮蒂的引導下見到了黑客組織的首領墨菲斯,三人走上了抗爭矩陣的征途的故事。“科幻電影”基本模式一、背景多樣但內部邏輯嚴格,對于科幻片來說,故事可以發生在任何時候,并且可以在中途大幅度地更換年代,但實際上它要敘述的真正內容所占據的期限仍然很有限;類似地,科幻故事發生的地點看似不著邊際,但實際上也非常有限。雖然好萊塢科幻片在想象上天馬行空,但它在邏輯規則上卻最為嚴格,講求一個內部真實性統一連貫而不矛盾的虛幻世界。 電影《頭號玩家》,該片根據恩斯特·克萊恩同名小說改編,講述2045年,由于現實生活無趣,無數年輕人迷失在一款超級火爆的游戲《綠洲》的世界里。影片除了有數不盡的“梗”,還探討了VR科技與現實之間的關系。二、人物塑造比較簡單,好萊塢科幻片大多希望觀眾將注意力集中于特效和情節,因此其人物塑造相比于其它類型片來說是較為簡單。人物的維度較少,表面和內心較為一致,性格沒有變化或只有簡單的變化。但近些年來這種狀況也有所改變,科幻片也開始注重人物性格的塑造,對人物內心的沖突和矛盾以及生活中的苦惱和困難的描述開始加大力度。三、"激勵事件"往往具科幻因素,比如時間的錯位、外星人的入侵、恐龍公園的建立等等,它打破了原有的平衡,迫使主人公做出反應。和其它類型片一樣,科幻片的沖突也包括內心沖突、人際沖突、外界沖突(包括社會沖突和更大的環境沖突)這幾個層面,但一般來說,科幻片中最大的沖突是人與大的環境力量的沖突,比如自然災害來襲、外星生物侵略等。四、推崇的仍然是生命至上、追求正義、珍惜人生這樣傳統而永恒的價值。

電影《頭號玩家》,該片根據恩斯特·克萊恩同名小說改編,講述2045年,由于現實生活無趣,無數年輕人迷失在一款超級火爆的游戲《綠洲》的世界里。影片除了有數不盡的“梗”,還探討了VR科技與現實之間的關系。二、人物塑造比較簡單,好萊塢科幻片大多希望觀眾將注意力集中于特效和情節,因此其人物塑造相比于其它類型片來說是較為簡單。人物的維度較少,表面和內心較為一致,性格沒有變化或只有簡單的變化。但近些年來這種狀況也有所改變,科幻片也開始注重人物性格的塑造,對人物內心的沖突和矛盾以及生活中的苦惱和困難的描述開始加大力度。三、"激勵事件"往往具科幻因素,比如時間的錯位、外星人的入侵、恐龍公園的建立等等,它打破了原有的平衡,迫使主人公做出反應。和其它類型片一樣,科幻片的沖突也包括內心沖突、人際沖突、外界沖突(包括社會沖突和更大的環境沖突)這幾個層面,但一般來說,科幻片中最大的沖突是人與大的環境力量的沖突,比如自然災害來襲、外星生物侵略等。四、推崇的仍然是生命至上、追求正義、珍惜人生這樣傳統而永恒的價值。 電影《阿凡達》,講述了在未來人類為取得“潘多拉”星球的資源,開啟了阿凡達計劃,而納美人為了保護自己的家園,最終向人類宣戰的故事。導演詹姆斯·卡梅隆借此表達了"死亡并不可怕,但盡量不要以犧牲別的生命和種族為代價”的生存理念,同時也表現了對生命的敬意。“科幻電影”意義科幻片在它誕生之日起便遠離了具有現實意義的社會題材,遠離了真實的社會矛盾和人性悖論。正如每個時代都有清談的士人和幻想的狂徒,當今世界的科技背景下,人們在高度緊張的生存競爭中,也需要一些超現實的夢境來寄托遐思。科幻無疑取代了過去神話所具有的社會功能,電影已然成為新的精神放逐地。科幻所創造的幻象使得觀眾暫時脫離了現實的世界獲得片刻的超脫和升華。科幻電影對于現實關注的虛化從某種意義上來說,可以轉移民眾對現實的不滿情緒,將理想寄托于遙不可及的未來,這在一定程度上減少了社會的不穩定因素。潘尼洛普·豪斯頓在20世紀50年代初就曾指出,"人們能夠從(科幻片)對待科學本身的整個態度中發現某些有意義的啟示。”"無論它的社會學重要性如何,科幻電影仍是一種激起美感的基本手段。它是原子能時代的詩,是使我們意識到自己現在是何物和將會成為何物的警句。它還是對奇麗的美感及高雅的幽默感的傳統的承繼者,而這種傳統已被某種想象出的技術從我們身上剝奪殆盡。正如40年代的流行音樂使人更多地聯想到那個時代的躁動和時尚而不是它自以為附麗的文學,科幻電影這樣的現象或許終會有一天被人們視為比較其它藝術門類更完整地代表著產生它的這個年代的歷史性煩憂。"

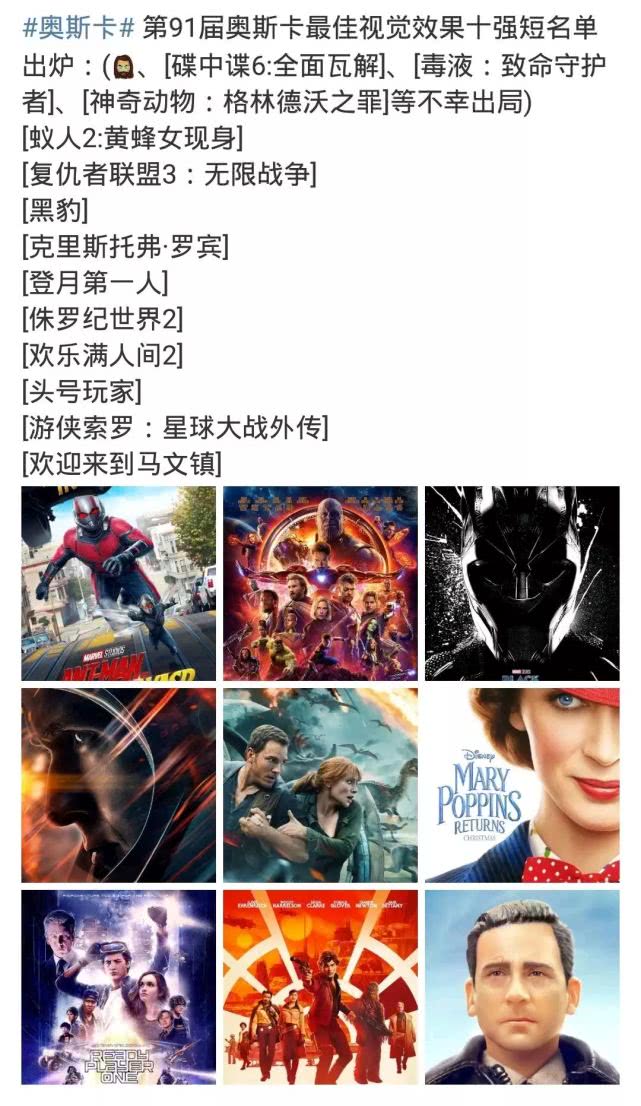

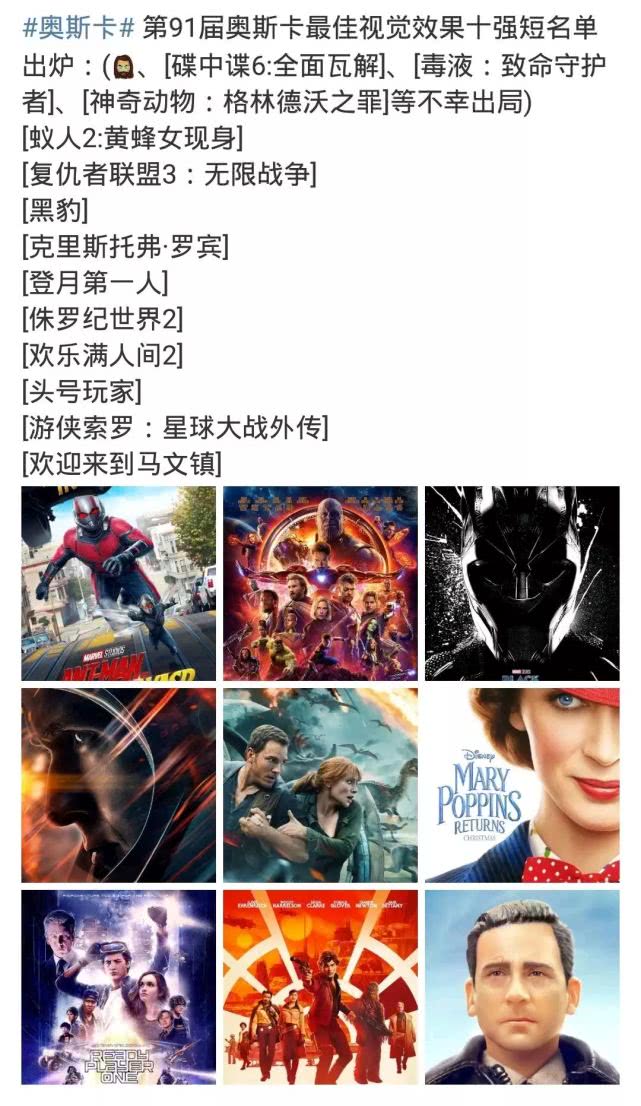

電影《阿凡達》,講述了在未來人類為取得“潘多拉”星球的資源,開啟了阿凡達計劃,而納美人為了保護自己的家園,最終向人類宣戰的故事。導演詹姆斯·卡梅隆借此表達了"死亡并不可怕,但盡量不要以犧牲別的生命和種族為代價”的生存理念,同時也表現了對生命的敬意。“科幻電影”意義科幻片在它誕生之日起便遠離了具有現實意義的社會題材,遠離了真實的社會矛盾和人性悖論。正如每個時代都有清談的士人和幻想的狂徒,當今世界的科技背景下,人們在高度緊張的生存競爭中,也需要一些超現實的夢境來寄托遐思。科幻無疑取代了過去神話所具有的社會功能,電影已然成為新的精神放逐地。科幻所創造的幻象使得觀眾暫時脫離了現實的世界獲得片刻的超脫和升華。科幻電影對于現實關注的虛化從某種意義上來說,可以轉移民眾對現實的不滿情緒,將理想寄托于遙不可及的未來,這在一定程度上減少了社會的不穩定因素。潘尼洛普·豪斯頓在20世紀50年代初就曾指出,"人們能夠從(科幻片)對待科學本身的整個態度中發現某些有意義的啟示。”"無論它的社會學重要性如何,科幻電影仍是一種激起美感的基本手段。它是原子能時代的詩,是使我們意識到自己現在是何物和將會成為何物的警句。它還是對奇麗的美感及高雅的幽默感的傳統的承繼者,而這種傳統已被某種想象出的技術從我們身上剝奪殆盡。正如40年代的流行音樂使人更多地聯想到那個時代的躁動和時尚而不是它自以為附麗的文學,科幻電影這樣的現象或許終會有一天被人們視為比較其它藝術門類更完整地代表著產生它的這個年代的歷史性煩憂。" 電影《星際穿越》,它主要講述了在不遠的未來,地球氣候已經不適合糧食生長,人類面臨著滅絕的威脅。一隊科學探險家利用他們針對蟲洞的新發現,超越人類對于太空旅行的極限,從而開始在廣袤的宇宙中進行星際航行的故事。這部構思宏大的電影在探索人類之間親密感情的同時,也講述了對宇宙的思索,非常引人入勝。科普了這么多知識,相信大家和我一樣,都對“科幻電影”有了初步的了解。在我看來,科幻電影不是“為特效而特效”,而是以一定的特效輔助劇情,傳達出每一個與時代相結合、與大眾相聯系的主題。前段時間,奧斯卡頒布了第91屆最佳視覺效果提名的十強名單 。

電影《星際穿越》,它主要講述了在不遠的未來,地球氣候已經不適合糧食生長,人類面臨著滅絕的威脅。一隊科學探險家利用他們針對蟲洞的新發現,超越人類對于太空旅行的極限,從而開始在廣袤的宇宙中進行星際航行的故事。這部構思宏大的電影在探索人類之間親密感情的同時,也講述了對宇宙的思索,非常引人入勝。科普了這么多知識,相信大家和我一樣,都對“科幻電影”有了初步的了解。在我看來,科幻電影不是“為特效而特效”,而是以一定的特效輔助劇情,傳達出每一個與時代相結合、與大眾相聯系的主題。前段時間,奧斯卡頒布了第91屆最佳視覺效果提名的十強名單 。 相信大家都看過上面的一部分電影了,不知你們最希望獲獎的是哪部呢。

相信大家都看過上面的一部分電影了,不知你們最希望獲獎的是哪部呢。

其中,有一個影評人的留言,吸引住了我的眼球。

其中,有一個影評人的留言,吸引住了我的眼球。 以前我總以為,科幻電影主要就是畫面炫酷些,跟著主角通關打打怪而已,跟那些超級英雄大片差不多。但這個評論,卻刺激到我,讓我思考什么才是真正的科幻電影,科幻電影誕生的意義是什么,它跟《海王》這種超級英雄電影有什么不同。所以,今天我們就來了解下“科幻電影”。

以前我總以為,科幻電影主要就是畫面炫酷些,跟著主角通關打打怪而已,跟那些超級英雄大片差不多。但這個評論,卻刺激到我,讓我思考什么才是真正的科幻電影,科幻電影誕生的意義是什么,它跟《海王》這種超級英雄電影有什么不同。所以,今天我們就來了解下“科幻電影”。 “科幻電影”定義要準確地判斷什么電影是科幻電影是很難的一件事。科幻電影并沒有一個被廣泛認同的準確定義。實際上,科幻電影可以看做是科幻文學的一種衍生品(因通常為文學作品的翻拍)。以下是科幻電影的一種定義:科幻電影是一類嘗試以未知事物滿足觀眾的電影,滿足人類對未來的想像或是現實社會的沖突。它注重于真實科學、推想性科學或思辨科學以及經驗性方法,并在一定的社會環境下將它們與魔法或宗教中的超驗主義互相結合起來。這個定義假設了在經驗主義(現實世界)和超驗主義(超自然現象)之間存在著連續的過渡地段。科幻電影可以劃分在這個地段中靠近經驗主義的一側,而恐怖電影和奇幻電影則在靠近超驗主義的一側。然而,科幻電影和恐怖電影的結合也不在少數,其中有名的有1931年的《弗蘭克斯坦》以及《異形》系列。

“科幻電影”定義要準確地判斷什么電影是科幻電影是很難的一件事。科幻電影并沒有一個被廣泛認同的準確定義。實際上,科幻電影可以看做是科幻文學的一種衍生品(因通常為文學作品的翻拍)。以下是科幻電影的一種定義:科幻電影是一類嘗試以未知事物滿足觀眾的電影,滿足人類對未來的想像或是現實社會的沖突。它注重于真實科學、推想性科學或思辨科學以及經驗性方法,并在一定的社會環境下將它們與魔法或宗教中的超驗主義互相結合起來。這個定義假設了在經驗主義(現實世界)和超驗主義(超自然現象)之間存在著連續的過渡地段。科幻電影可以劃分在這個地段中靠近經驗主義的一側,而恐怖電影和奇幻電影則在靠近超驗主義的一側。然而,科幻電影和恐怖電影的結合也不在少數,其中有名的有1931年的《弗蘭克斯坦》以及《異形》系列。 《異形》是雷德利·斯科特執導的一部太空恐怖電影,講述了一艘飛船在執行救援任務時不慎將異形怪物帶上船后,船員們與異形搏斗的故事,影片于1979年5月在美國上映。“科幻電影”發展歷程1902年喬治·梅里愛拍攝了世界上第一部科幻電影《月球旅行記》。這部改編于儒勒·凡爾納同名小說的電影,表現了一群天文學家乘坐炮彈到月球探險的情景,它以巧妙的攝影效果折服了當時的觀眾。另一個早期科幻電影的例子是1927年的電影《大都會》。從1930年代到1950年代,科幻電影以低制作成本的B級片為主。20世紀50年代科幻片的第一個高潮,為其繁榮提供動力的,是科技尤其空間技術取得重大突破,以及二戰結束之后冷戰思維的影響和人類對前途的恐懼感,如羅伯特.懷斯的《地球停轉之日》(1951年)。20世紀70年代隨著越戰結束,各種運動蓬勃興起,以及電腦技術的迅速發展,70年代迎來了科幻片的第二個高潮。以法國的《阿爾發城》、前蘇聯的《索那里斯》以及庫布里克的《2001:漫游太空》(1968年)為先導,直至盧卡斯的《星球大戰》(1977年)形成氣候,科幻片也從B級制作逐漸升為A級大制作。20世紀80年代中后期數字技術的飛速進步,工業化信息化社會的到來以及消費觀念的變化,科幻片在掀起第三次高潮的同時也被末世情結所占據。以詹姆斯.卡梅隆的《終結者》(1984年)拉開黑色序幕,經過斯皮爾伯格的《侏羅紀公園》(1993年)、凱文.雷諾茲的《未來水世界》(1995年)、呂克.貝松的《第五元素》(1997年)等影片的綴聯,直到沃卓斯基兄弟的《黑客帝國》(1999~2003年),均呈現出注重視聽、表象的特點,末日景象紛紜而至。與此同時,為了最大限度上迎合各種口味的觀眾,類型的拼貼和融合已經成為科幻片的一個重要特征,許多影片并非嚴格意義上的科幻片,但卻在某種程度上毫無質疑地具備科幻元素。科學技術的發展為實現幻想提供了保證,也能成為新的科學幻想的源泉。科幻電影的有趣現象是,它在想象空間中,最先進的科技所表現的,常常與古老的神話有關,甚至直接選取神話為己所用,如《黑客帝國》、《少數派報告》、《X戰警》等。恰如皮洛所言:"一個發展電影和神話的比喻手段的新時代已經開始。"

《異形》是雷德利·斯科特執導的一部太空恐怖電影,講述了一艘飛船在執行救援任務時不慎將異形怪物帶上船后,船員們與異形搏斗的故事,影片于1979年5月在美國上映。“科幻電影”發展歷程1902年喬治·梅里愛拍攝了世界上第一部科幻電影《月球旅行記》。這部改編于儒勒·凡爾納同名小說的電影,表現了一群天文學家乘坐炮彈到月球探險的情景,它以巧妙的攝影效果折服了當時的觀眾。另一個早期科幻電影的例子是1927年的電影《大都會》。從1930年代到1950年代,科幻電影以低制作成本的B級片為主。20世紀50年代科幻片的第一個高潮,為其繁榮提供動力的,是科技尤其空間技術取得重大突破,以及二戰結束之后冷戰思維的影響和人類對前途的恐懼感,如羅伯特.懷斯的《地球停轉之日》(1951年)。20世紀70年代隨著越戰結束,各種運動蓬勃興起,以及電腦技術的迅速發展,70年代迎來了科幻片的第二個高潮。以法國的《阿爾發城》、前蘇聯的《索那里斯》以及庫布里克的《2001:漫游太空》(1968年)為先導,直至盧卡斯的《星球大戰》(1977年)形成氣候,科幻片也從B級制作逐漸升為A級大制作。20世紀80年代中后期數字技術的飛速進步,工業化信息化社會的到來以及消費觀念的變化,科幻片在掀起第三次高潮的同時也被末世情結所占據。以詹姆斯.卡梅隆的《終結者》(1984年)拉開黑色序幕,經過斯皮爾伯格的《侏羅紀公園》(1993年)、凱文.雷諾茲的《未來水世界》(1995年)、呂克.貝松的《第五元素》(1997年)等影片的綴聯,直到沃卓斯基兄弟的《黑客帝國》(1999~2003年),均呈現出注重視聽、表象的特點,末日景象紛紜而至。與此同時,為了最大限度上迎合各種口味的觀眾,類型的拼貼和融合已經成為科幻片的一個重要特征,許多影片并非嚴格意義上的科幻片,但卻在某種程度上毫無質疑地具備科幻元素。科學技術的發展為實現幻想提供了保證,也能成為新的科學幻想的源泉。科幻電影的有趣現象是,它在想象空間中,最先進的科技所表現的,常常與古老的神話有關,甚至直接選取神話為己所用,如《黑客帝國》、《少數派報告》、《X戰警》等。恰如皮洛所言:"一個發展電影和神話的比喻手段的新時代已經開始。" 電影《黑客帝國》,1999年作品,它講述了一名年輕的網絡黑客尼奧發現看似正常的現實世界實際上是由一個名為"矩陣"的計算機人工智能系統控制的。尼奧在一名神秘女郎崔妮蒂的引導下見到了黑客組織的首領墨菲斯,三人走上了抗爭矩陣的征途的故事。“科幻電影”基本模式一、背景多樣但內部邏輯嚴格,對于科幻片來說,故事可以發生在任何時候,并且可以在中途大幅度地更換年代,但實際上它要敘述的真正內容所占據的期限仍然很有限;類似地,科幻故事發生的地點看似不著邊際,但實際上也非常有限。雖然好萊塢科幻片在想象上天馬行空,但它在邏輯規則上卻最為嚴格,講求一個內部真實性統一連貫而不矛盾的虛幻世界。

電影《黑客帝國》,1999年作品,它講述了一名年輕的網絡黑客尼奧發現看似正常的現實世界實際上是由一個名為"矩陣"的計算機人工智能系統控制的。尼奧在一名神秘女郎崔妮蒂的引導下見到了黑客組織的首領墨菲斯,三人走上了抗爭矩陣的征途的故事。“科幻電影”基本模式一、背景多樣但內部邏輯嚴格,對于科幻片來說,故事可以發生在任何時候,并且可以在中途大幅度地更換年代,但實際上它要敘述的真正內容所占據的期限仍然很有限;類似地,科幻故事發生的地點看似不著邊際,但實際上也非常有限。雖然好萊塢科幻片在想象上天馬行空,但它在邏輯規則上卻最為嚴格,講求一個內部真實性統一連貫而不矛盾的虛幻世界。 電影《頭號玩家》,該片根據恩斯特·克萊恩同名小說改編,講述2045年,由于現實生活無趣,無數年輕人迷失在一款超級火爆的游戲《綠洲》的世界里。影片除了有數不盡的“梗”,還探討了VR科技與現實之間的關系。二、人物塑造比較簡單,好萊塢科幻片大多希望觀眾將注意力集中于特效和情節,因此其人物塑造相比于其它類型片來說是較為簡單。人物的維度較少,表面和內心較為一致,性格沒有變化或只有簡單的變化。但近些年來這種狀況也有所改變,科幻片也開始注重人物性格的塑造,對人物內心的沖突和矛盾以及生活中的苦惱和困難的描述開始加大力度。三、"激勵事件"往往具科幻因素,比如時間的錯位、外星人的入侵、恐龍公園的建立等等,它打破了原有的平衡,迫使主人公做出反應。和其它類型片一樣,科幻片的沖突也包括內心沖突、人際沖突、外界沖突(包括社會沖突和更大的環境沖突)這幾個層面,但一般來說,科幻片中最大的沖突是人與大的環境力量的沖突,比如自然災害來襲、外星生物侵略等。四、推崇的仍然是生命至上、追求正義、珍惜人生這樣傳統而永恒的價值。

電影《頭號玩家》,該片根據恩斯特·克萊恩同名小說改編,講述2045年,由于現實生活無趣,無數年輕人迷失在一款超級火爆的游戲《綠洲》的世界里。影片除了有數不盡的“梗”,還探討了VR科技與現實之間的關系。二、人物塑造比較簡單,好萊塢科幻片大多希望觀眾將注意力集中于特效和情節,因此其人物塑造相比于其它類型片來說是較為簡單。人物的維度較少,表面和內心較為一致,性格沒有變化或只有簡單的變化。但近些年來這種狀況也有所改變,科幻片也開始注重人物性格的塑造,對人物內心的沖突和矛盾以及生活中的苦惱和困難的描述開始加大力度。三、"激勵事件"往往具科幻因素,比如時間的錯位、外星人的入侵、恐龍公園的建立等等,它打破了原有的平衡,迫使主人公做出反應。和其它類型片一樣,科幻片的沖突也包括內心沖突、人際沖突、外界沖突(包括社會沖突和更大的環境沖突)這幾個層面,但一般來說,科幻片中最大的沖突是人與大的環境力量的沖突,比如自然災害來襲、外星生物侵略等。四、推崇的仍然是生命至上、追求正義、珍惜人生這樣傳統而永恒的價值。 電影《阿凡達》,講述了在未來人類為取得“潘多拉”星球的資源,開啟了阿凡達計劃,而納美人為了保護自己的家園,最終向人類宣戰的故事。導演詹姆斯·卡梅隆借此表達了"死亡并不可怕,但盡量不要以犧牲別的生命和種族為代價”的生存理念,同時也表現了對生命的敬意。“科幻電影”意義科幻片在它誕生之日起便遠離了具有現實意義的社會題材,遠離了真實的社會矛盾和人性悖論。正如每個時代都有清談的士人和幻想的狂徒,當今世界的科技背景下,人們在高度緊張的生存競爭中,也需要一些超現實的夢境來寄托遐思。科幻無疑取代了過去神話所具有的社會功能,電影已然成為新的精神放逐地。科幻所創造的幻象使得觀眾暫時脫離了現實的世界獲得片刻的超脫和升華。科幻電影對于現實關注的虛化從某種意義上來說,可以轉移民眾對現實的不滿情緒,將理想寄托于遙不可及的未來,這在一定程度上減少了社會的不穩定因素。潘尼洛普·豪斯頓在20世紀50年代初就曾指出,"人們能夠從(科幻片)對待科學本身的整個態度中發現某些有意義的啟示。”"無論它的社會學重要性如何,科幻電影仍是一種激起美感的基本手段。它是原子能時代的詩,是使我們意識到自己現在是何物和將會成為何物的警句。它還是對奇麗的美感及高雅的幽默感的傳統的承繼者,而這種傳統已被某種想象出的技術從我們身上剝奪殆盡。正如40年代的流行音樂使人更多地聯想到那個時代的躁動和時尚而不是它自以為附麗的文學,科幻電影這樣的現象或許終會有一天被人們視為比較其它藝術門類更完整地代表著產生它的這個年代的歷史性煩憂。"

電影《阿凡達》,講述了在未來人類為取得“潘多拉”星球的資源,開啟了阿凡達計劃,而納美人為了保護自己的家園,最終向人類宣戰的故事。導演詹姆斯·卡梅隆借此表達了"死亡并不可怕,但盡量不要以犧牲別的生命和種族為代價”的生存理念,同時也表現了對生命的敬意。“科幻電影”意義科幻片在它誕生之日起便遠離了具有現實意義的社會題材,遠離了真實的社會矛盾和人性悖論。正如每個時代都有清談的士人和幻想的狂徒,當今世界的科技背景下,人們在高度緊張的生存競爭中,也需要一些超現實的夢境來寄托遐思。科幻無疑取代了過去神話所具有的社會功能,電影已然成為新的精神放逐地。科幻所創造的幻象使得觀眾暫時脫離了現實的世界獲得片刻的超脫和升華。科幻電影對于現實關注的虛化從某種意義上來說,可以轉移民眾對現實的不滿情緒,將理想寄托于遙不可及的未來,這在一定程度上減少了社會的不穩定因素。潘尼洛普·豪斯頓在20世紀50年代初就曾指出,"人們能夠從(科幻片)對待科學本身的整個態度中發現某些有意義的啟示。”"無論它的社會學重要性如何,科幻電影仍是一種激起美感的基本手段。它是原子能時代的詩,是使我們意識到自己現在是何物和將會成為何物的警句。它還是對奇麗的美感及高雅的幽默感的傳統的承繼者,而這種傳統已被某種想象出的技術從我們身上剝奪殆盡。正如40年代的流行音樂使人更多地聯想到那個時代的躁動和時尚而不是它自以為附麗的文學,科幻電影這樣的現象或許終會有一天被人們視為比較其它藝術門類更完整地代表著產生它的這個年代的歷史性煩憂。" 電影《星際穿越》,它主要講述了在不遠的未來,地球氣候已經不適合糧食生長,人類面臨著滅絕的威脅。一隊科學探險家利用他們針對蟲洞的新發現,超越人類對于太空旅行的極限,從而開始在廣袤的宇宙中進行星際航行的故事。這部構思宏大的電影在探索人類之間親密感情的同時,也講述了對宇宙的思索,非常引人入勝。科普了這么多知識,相信大家和我一樣,都對“科幻電影”有了初步的了解。在我看來,科幻電影不是“為特效而特效”,而是以一定的特效輔助劇情,傳達出每一個與時代相結合、與大眾相聯系的主題。前段時間,奧斯卡頒布了第91屆最佳視覺效果提名的十強名單 。

電影《星際穿越》,它主要講述了在不遠的未來,地球氣候已經不適合糧食生長,人類面臨著滅絕的威脅。一隊科學探險家利用他們針對蟲洞的新發現,超越人類對于太空旅行的極限,從而開始在廣袤的宇宙中進行星際航行的故事。這部構思宏大的電影在探索人類之間親密感情的同時,也講述了對宇宙的思索,非常引人入勝。科普了這么多知識,相信大家和我一樣,都對“科幻電影”有了初步的了解。在我看來,科幻電影不是“為特效而特效”,而是以一定的特效輔助劇情,傳達出每一個與時代相結合、與大眾相聯系的主題。前段時間,奧斯卡頒布了第91屆最佳視覺效果提名的十強名單 。 相信大家都看過上面的一部分電影了,不知你們最希望獲獎的是哪部呢。

相信大家都看過上面的一部分電影了,不知你們最希望獲獎的是哪部呢。

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助