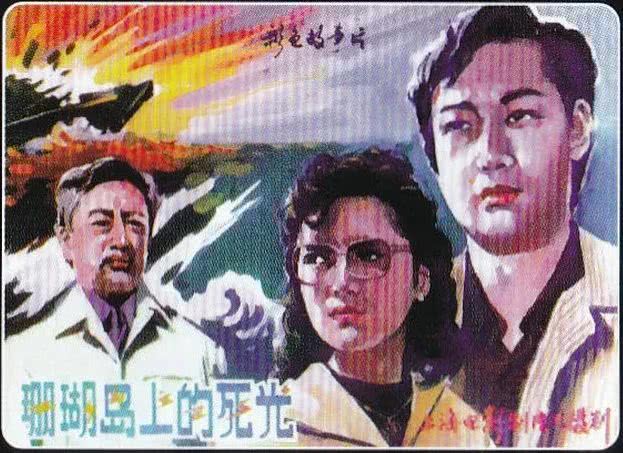

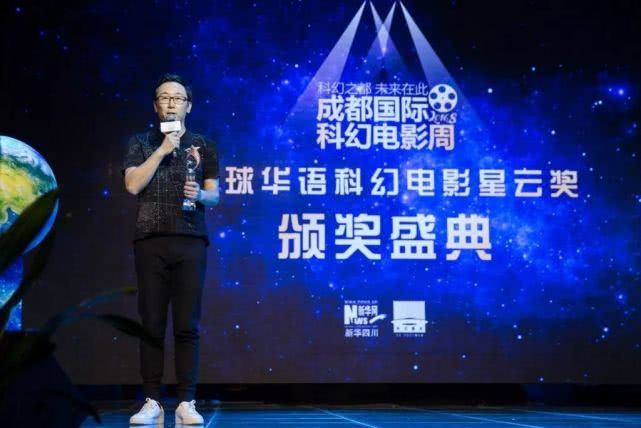

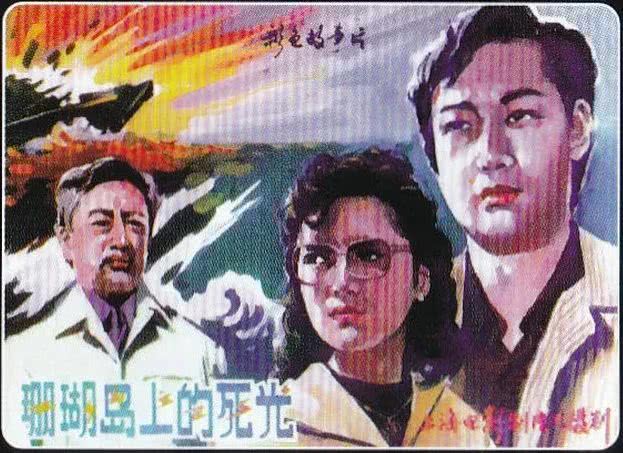

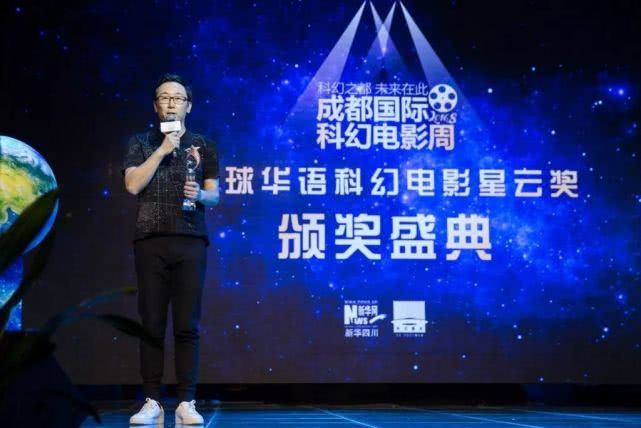

在11月初舉行的第九屆全球華語科幻星云獎高峰論壇上有一場題為“守望科幻產業黃金時代”的對話,科幻界重磅人物悉數到場,暢談各自的觀察思考和切身體會,大家一致認為隨著《流浪地球》的上映,真正的科幻元年即將開啟。大劉相信中國科幻影視的黃金時代會在五年左右的時間內到來;姚海軍在表達謹慎樂觀態度之際,也表示中國科幻電影有機會贏得更廣泛的國際認同;王晉康則以“國強則棋強”的道理比喻中國科幻,認為只要中國崛起的進程不被打斷,中國科幻電影前途光明。談起科幻電影,市面上流行著很多似是而非的說法,反映出不少業者對“科幻”的認識可能無法匹配即將到來的黃金時代。本文試圖辨析一些我們談論科幻電影時的常用詞匯,把一些思考認識稍稍捋一捋。【關鍵詞1】元年我們從這個老梗說起。事情大概是這樣的:在2014年的星云獎科幻電影論壇上,著名科幻作家潘海天預言2015年將是中國科幻電影元年,因為當時預計會有四部科幻電影將在2015年上映。后來我們沒有看到那四部電影,再加上緊接著是《三體》電影不停跳票,于是這個“元年”就成了個“怨念”,常常被媒體上的聰明人拿來嘲笑中國科幻電影的夢想;而另一方面也有老一輩人批評說,中國科幻電影早就有了,遠的如五六十年代的《十三陵水庫》《小太陽》、八十年代的《珊瑚島上的死光》《錯位》等等就不說了,至少八零后的集體記憶《霹靂貝貝》等等應該是站得住腳的科幻電影,現在還提“元年”概念是對老一輩的不尊重。也有人說元年的提法不但對老一輩不尊重,對華語科幻電影的當下實踐似乎也熟視無睹:近年來的《機器俠》《全城戒備》《逆時營救》《催眠大師》和今年夏天票房豐收、口碑超贊的《超時空同居》這些電影難道不是正宗的科幻? 《珊瑚島上的死光》(1980年 / 中國大陸 /張鴻眉)

《珊瑚島上的死光》(1980年 / 中國大陸 /張鴻眉) 《霹靂貝貝》(1988年 / 中國大陸 /翁路明、宋崇)

《霹靂貝貝》(1988年 / 中國大陸 /翁路明、宋崇) 《機器俠》(2009 / 中國大陸 /劉鎮偉)提出“元年”的概念當然表達了新一代人的某種舍我其誰的自豪,但炒作這個概念則反映出中國人的某種好大喜功。科幻電影是最賺錢的電影類型之一,而且還可以代表一個國家的工業水準、科技水準和想象力水準,所以事關民族自豪感、是大國崛起的形象擔當,同時還和中國價值觀的表達與輸出密切相關,所以人們都覺得必須要有科幻電影,從商業大片到獨立中低成本制作我們都大量需要。無奈理想豐滿現實骨感,“元年”概念不脛而走,反映的正是這種迫不及待。我們呼喚“元年”,其實是在呼喚一部具有開拓意義、從而具有象征意義、商業上極其成功、從而影響力巨大的中國科幻電影,它不但是中國創意、中國制造、更能擊中時代的痛點、表達時代的精神,或者反過來,用一個時髦的詞叫為時代精神“賦能”。我們希望這樣的電影來推動電影工業、并且引領時代,從這個意義上說,這種呼喚更像是一種“申奧”心態,本質上是在呼喚中國人在當今時代錯綜復雜的人類事務中,不但贏得全球吃瓜群眾的點贊,更能以先鋒的姿態挑起某種擔當。《三體》似乎符合這個期待,但是電影版《三體》掉進了時空漩渦沒有如期抵達,現在似乎整個人類都在翹首期盼《流浪地球》。

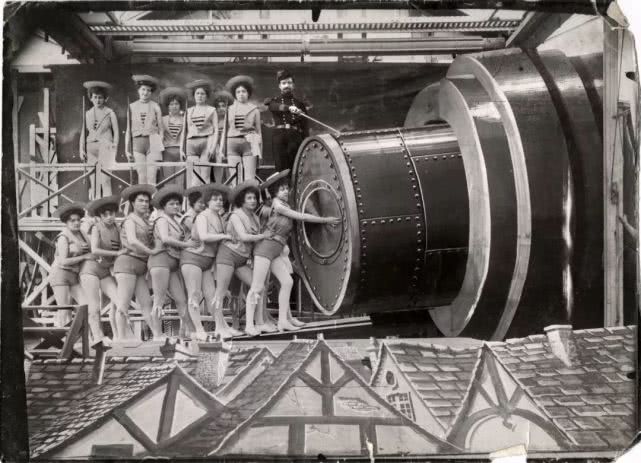

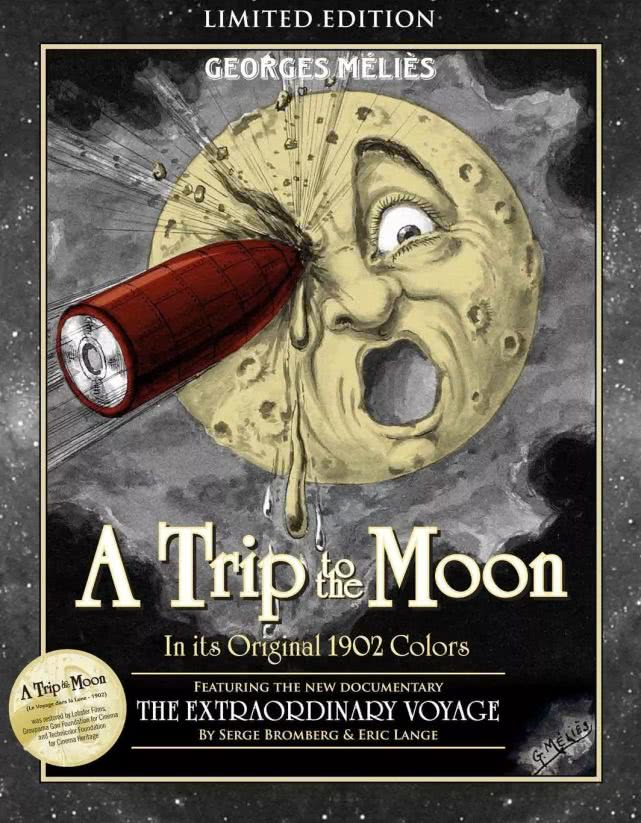

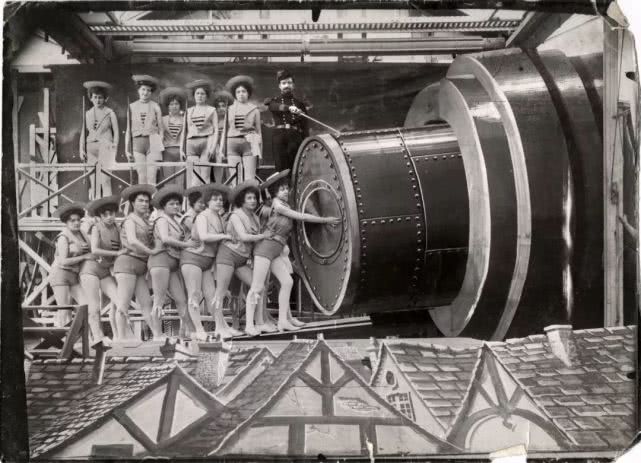

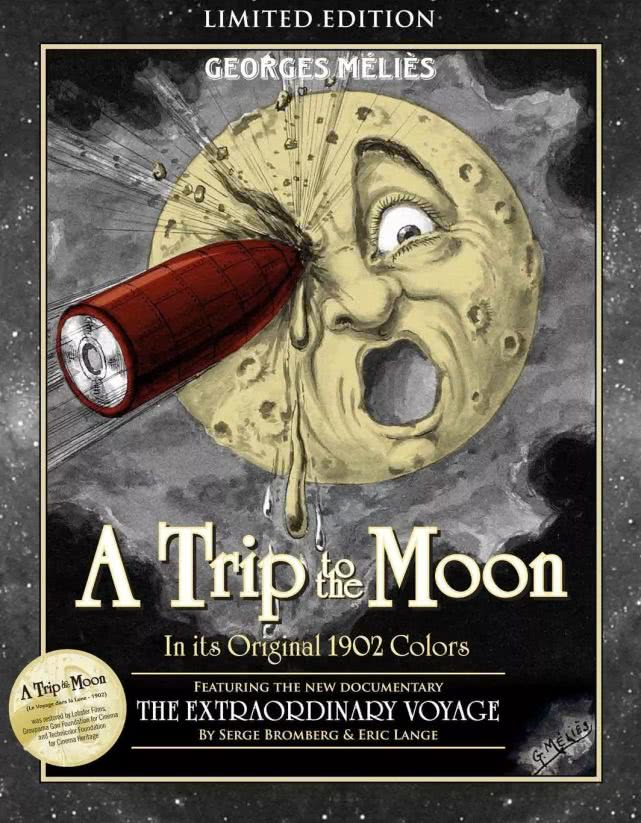

《機器俠》(2009 / 中國大陸 /劉鎮偉)提出“元年”的概念當然表達了新一代人的某種舍我其誰的自豪,但炒作這個概念則反映出中國人的某種好大喜功。科幻電影是最賺錢的電影類型之一,而且還可以代表一個國家的工業水準、科技水準和想象力水準,所以事關民族自豪感、是大國崛起的形象擔當,同時還和中國價值觀的表達與輸出密切相關,所以人們都覺得必須要有科幻電影,從商業大片到獨立中低成本制作我們都大量需要。無奈理想豐滿現實骨感,“元年”概念不脛而走,反映的正是這種迫不及待。我們呼喚“元年”,其實是在呼喚一部具有開拓意義、從而具有象征意義、商業上極其成功、從而影響力巨大的中國科幻電影,它不但是中國創意、中國制造、更能擊中時代的痛點、表達時代的精神,或者反過來,用一個時髦的詞叫為時代精神“賦能”。我們希望這樣的電影來推動電影工業、并且引領時代,從這個意義上說,這種呼喚更像是一種“申奧”心態,本質上是在呼喚中國人在當今時代錯綜復雜的人類事務中,不但贏得全球吃瓜群眾的點贊,更能以先鋒的姿態挑起某種擔當。《三體》似乎符合這個期待,但是電影版《三體》掉進了時空漩渦沒有如期抵達,現在似乎整個人類都在翹首期盼《流浪地球》。 2016年,游族影業宣布無限期擱置《三體》電影項目從2014年到現在已經過去了四個年頭。隨著《流浪地球》定檔2019年大年初一,猛然間“元年”就有了盼頭。但我們必須明白,電影工業呼喚“元年”,是希望從此以后持續出現大投資、高票房的重工業科幻電影,而資本并不這樣想,他們對市場往往都抱著“有坑讓別人先跳”、“等別人成功了再踩到他們肩上去”的投機甚至雞賊心態。他們面對的是股市而不是星辰大海、浩瀚蒼穹。有一個流傳甚廣的偽問題:中國為什么做不出科幻電影?有人說是因為國民的科學素養不夠。我們知道美國科幻電影的第一個黃金時代是1950年代,他們拍出《金剛》是1930年代,德國人弗里茨·朗的《大都會》首映于1927年,法國人喬治·梅里愛則在百多年前就制作了《月球旅行記》,那部電影的畫面已經成為科幻電影的標志性圖像,科幻電影的源流也是從電影誕生之初即已開啟,難道說百多年前西方人的科學素養已經比今天的我們更高嗎?要知道即使在今日美國,也還存在大量的宗教勢力反對學校講授進化論呢,顯然“國民科學素養說”是站不住腳的。科幻電影的基礎也并不是所謂科學理論。只要多看幾部電影就知道不是——《月球旅行記》有什么科學理論?

2016年,游族影業宣布無限期擱置《三體》電影項目從2014年到現在已經過去了四個年頭。隨著《流浪地球》定檔2019年大年初一,猛然間“元年”就有了盼頭。但我們必須明白,電影工業呼喚“元年”,是希望從此以后持續出現大投資、高票房的重工業科幻電影,而資本并不這樣想,他們對市場往往都抱著“有坑讓別人先跳”、“等別人成功了再踩到他們肩上去”的投機甚至雞賊心態。他們面對的是股市而不是星辰大海、浩瀚蒼穹。有一個流傳甚廣的偽問題:中國為什么做不出科幻電影?有人說是因為國民的科學素養不夠。我們知道美國科幻電影的第一個黃金時代是1950年代,他們拍出《金剛》是1930年代,德國人弗里茨·朗的《大都會》首映于1927年,法國人喬治·梅里愛則在百多年前就制作了《月球旅行記》,那部電影的畫面已經成為科幻電影的標志性圖像,科幻電影的源流也是從電影誕生之初即已開啟,難道說百多年前西方人的科學素養已經比今天的我們更高嗎?要知道即使在今日美國,也還存在大量的宗教勢力反對學校講授進化論呢,顯然“國民科學素養說”是站不住腳的。科幻電影的基礎也并不是所謂科學理論。只要多看幾部電影就知道不是——《月球旅行記》有什么科學理論?

《月球旅行記》( 1902 / 法國 / 喬治·梅里愛)還有一種說法是中國電影的工業水準不行、流程管理沒法比肩好萊塢。這一點似乎同樣可以用上面的話來質疑。其實《長城》《美人魚》或者《邪不壓正》、以及徐克電影們的特效難道不夠工業水準嗎?再說喬治·盧卡斯在1975年開始籌備《星球大戰》的時候,好萊塢的特效行業已經衰落,投資方二十世紀福克斯甚至已經關掉其特效部門,他只好靠自己拉起團隊死磕,“工業光魔”是這樣誕生的。這說明什么難道不值得深思嗎?還有個廣泛流傳的似是而非的說法,即電影里的中國人穿上太空服就讓人覺得違和。其實在很多的中國電影里面,都有那么一些拿腔拿調的醫生、科學家角色,那種虛假的表演非常違和,這當然不是中國沒有醫生和科學家。中國人早就進入了太空,為什么中國人在電影里不能穿太空服?我想起一個革命故事《紅巖》里面的橋段。重慶地下黨人甫志高去送江姐,穿著西裝,卻扛著皮箱,這個漏洞被國民黨特務識破,為什么?因為甫志高的服裝不接地氣,他的行為暴露了他的身份。那時候的中國,穿西裝的得是多么有錢的人,怎么會自己扛皮箱走在大街上呢?所謂“接地氣”,需要的不是科學,而是常識。一部糟糕的電影必然涉及表演、劇情、臺詞、甚至布景燈光這些要素的某些方面或全部都讓人感到虛假,這當然也不是科幻電影本身的問題。

《月球旅行記》( 1902 / 法國 / 喬治·梅里愛)還有一種說法是中國電影的工業水準不行、流程管理沒法比肩好萊塢。這一點似乎同樣可以用上面的話來質疑。其實《長城》《美人魚》或者《邪不壓正》、以及徐克電影們的特效難道不夠工業水準嗎?再說喬治·盧卡斯在1975年開始籌備《星球大戰》的時候,好萊塢的特效行業已經衰落,投資方二十世紀福克斯甚至已經關掉其特效部門,他只好靠自己拉起團隊死磕,“工業光魔”是這樣誕生的。這說明什么難道不值得深思嗎?還有個廣泛流傳的似是而非的說法,即電影里的中國人穿上太空服就讓人覺得違和。其實在很多的中國電影里面,都有那么一些拿腔拿調的醫生、科學家角色,那種虛假的表演非常違和,這當然不是中國沒有醫生和科學家。中國人早就進入了太空,為什么中國人在電影里不能穿太空服?我想起一個革命故事《紅巖》里面的橋段。重慶地下黨人甫志高去送江姐,穿著西裝,卻扛著皮箱,這個漏洞被國民黨特務識破,為什么?因為甫志高的服裝不接地氣,他的行為暴露了他的身份。那時候的中國,穿西裝的得是多么有錢的人,怎么會自己扛皮箱走在大街上呢?所謂“接地氣”,需要的不是科學,而是常識。一部糟糕的電影必然涉及表演、劇情、臺詞、甚至布景燈光這些要素的某些方面或全部都讓人感到虛假,這當然也不是科幻電影本身的問題。 Angelababy,《獨立日2:卷土重來》

Angelababy,《獨立日2:卷土重來》 吳亦凡,《星際特工:千星之城》我們現在呼喚一部“元年擔當”,似乎只要有一部成功的作品,上面提到的那些“為什么拍不出”的問題就立馬都解決、或者不攻自破了。這或許掩蓋了問題的真正實質。只要看一看近幾年那些貼著“科幻”標簽的中國影視作品就多多少少能明白,中國科幻電影不是沒有、而是質量不夠好;電影拍得不好,不是因為中國人缺乏科學素養、也不是電影特效不行,而僅僅是因為核心創作者缺乏講個好故事的能力,這其中當然少不了對“科幻”二字核心價值的諸多誤解,本文后續將一一道來。如果說好萊塢科幻大片相當于金字塔的塔尖,那么這個塔尖賴以存在的基礎是什么呢?是科幻文學兩百年的沉淀、電影工業百年積累和電影教育的普及,是創作者和觀眾欣賞習慣的共同進化。我們現在呼喚一部“元年擔當”,似乎是在希望先造出塔尖,以此帶動(或叫“倒逼”)電影工業技術、創作人才和市場觀眾都快速成熟。

吳亦凡,《星際特工:千星之城》我們現在呼喚一部“元年擔當”,似乎只要有一部成功的作品,上面提到的那些“為什么拍不出”的問題就立馬都解決、或者不攻自破了。這或許掩蓋了問題的真正實質。只要看一看近幾年那些貼著“科幻”標簽的中國影視作品就多多少少能明白,中國科幻電影不是沒有、而是質量不夠好;電影拍得不好,不是因為中國人缺乏科學素養、也不是電影特效不行,而僅僅是因為核心創作者缺乏講個好故事的能力,這其中當然少不了對“科幻”二字核心價值的諸多誤解,本文后續將一一道來。如果說好萊塢科幻大片相當于金字塔的塔尖,那么這個塔尖賴以存在的基礎是什么呢?是科幻文學兩百年的沉淀、電影工業百年積累和電影教育的普及,是創作者和觀眾欣賞習慣的共同進化。我們現在呼喚一部“元年擔當”,似乎是在希望先造出塔尖,以此帶動(或叫“倒逼”)電影工業技術、創作人才和市場觀眾都快速成熟。 《流浪地球》根據劉慈欣同名小說改編,由吳京主演,定檔2019年2月5日可以肯定的是,一旦《流浪地球》成功,必定會催生一波國產科幻影視項目的落地操作,但它能否像《星球大戰》打給好萊塢的雞血激勵《異形》《銀翼殺手》《終結者》等等一大波科幻佳作持續涌現那樣,為我們帶來持續的驚喜呢?這個或許并沒那么重要,真正重要的或許是,必須要有大量的、持續的、不同風格和多種投資規模的科幻電影實踐,才可能如王晉康老師在星云獎論壇上期待的“中國科幻電影的河流不再斷流”,那時候我們才可以談論什么是真正的科幻電影元年。【關鍵詞2】“科幻”標簽記得2016年星云獎曾經設立了科幻電影獎,當時提名選報的、自本世紀以來的、貼有“科幻”標簽的中國電影共有兩三百部,大家都覺得很好笑:不可能吧?后來星云獎內部搞了個簡單粗暴的“科幻指數”把這幾百部科幻電影過濾了一遍(這個話題可以另寫一篇),總之那次最后獲獎的是2015年的《九層妖塔》和2008年的《長江七號》等等。

《流浪地球》根據劉慈欣同名小說改編,由吳京主演,定檔2019年2月5日可以肯定的是,一旦《流浪地球》成功,必定會催生一波國產科幻影視項目的落地操作,但它能否像《星球大戰》打給好萊塢的雞血激勵《異形》《銀翼殺手》《終結者》等等一大波科幻佳作持續涌現那樣,為我們帶來持續的驚喜呢?這個或許并沒那么重要,真正重要的或許是,必須要有大量的、持續的、不同風格和多種投資規模的科幻電影實踐,才可能如王晉康老師在星云獎論壇上期待的“中國科幻電影的河流不再斷流”,那時候我們才可以談論什么是真正的科幻電影元年。【關鍵詞2】“科幻”標簽記得2016年星云獎曾經設立了科幻電影獎,當時提名選報的、自本世紀以來的、貼有“科幻”標簽的中國電影共有兩三百部,大家都覺得很好笑:不可能吧?后來星云獎內部搞了個簡單粗暴的“科幻指數”把這幾百部科幻電影過濾了一遍(這個話題可以另寫一篇),總之那次最后獲獎的是2015年的《九層妖塔》和2008年的《長江七號》等等。 2016年全球華語科幻電影星云獎,陸川憑《九層妖塔》獲最佳導演獎這些電影我們肯定不能說它們不是科幻電影。從這個意義上看,即使尚無驚天動地的商業大成功,也確確實實有很多的影視制作人在嘗試科幻,哪怕“很軟”或者“只是披了一層科幻的皮”、或者只用到了一點點“科幻元素”、有一點點“科幻的設定”等等。所以我們也會看到很多辣眼睛的影視項目都貼著“科幻”的標簽——比如在某個視頻網站上搜“中國科幻”的時候,曾經看到“濟公外傳”一類的作品也打上了“科幻”的標簽,這個事情當然反映了科幻電影的需求大于供給,致使各種八桿子打不著的東西都想蹭上科幻的熱度,同時由于有關方面的監管,很多怪力亂神的影視作品也盡量拉上“科幻”的幌子、加點科幻的“元素”以蒙混過關。

2016年全球華語科幻電影星云獎,陸川憑《九層妖塔》獲最佳導演獎這些電影我們肯定不能說它們不是科幻電影。從這個意義上看,即使尚無驚天動地的商業大成功,也確確實實有很多的影視制作人在嘗試科幻,哪怕“很軟”或者“只是披了一層科幻的皮”、或者只用到了一點點“科幻元素”、有一點點“科幻的設定”等等。所以我們也會看到很多辣眼睛的影視項目都貼著“科幻”的標簽——比如在某個視頻網站上搜“中國科幻”的時候,曾經看到“濟公外傳”一類的作品也打上了“科幻”的標簽,這個事情當然反映了科幻電影的需求大于供給,致使各種八桿子打不著的東西都想蹭上科幻的熱度,同時由于有關方面的監管,很多怪力亂神的影視作品也盡量拉上“科幻”的幌子、加點科幻的“元素”以蒙混過關。 《活佛濟公》的“科幻”標簽其實并非濟公故事不可能與科幻嫁接,科幻從來就是不停地在顛覆認知、擴展邊界。話說在英美等國的科幻影歷上,功不可沒的B級片以及與之對應的大量科幻電視劇,如《神秘博士》《陰陽魔界》《X檔案》等等,它們都具有懸疑驚悚的“怪力亂神”氣質,更不用說現代科幻劇集《超感獵殺》《怪奇物語》以及思想深邃、表達方式歡樂而惡毒的科幻動畫《瑞克與莫蒂》等等長期霸屏,都有著匪夷所思的非正常人類基因,所以對于擴大泛科幻的類型邊界而言,能把傳統中國的濟公、水滸、封神、甚至金庸跟科幻嫁接起來,也不一定就是壞事。

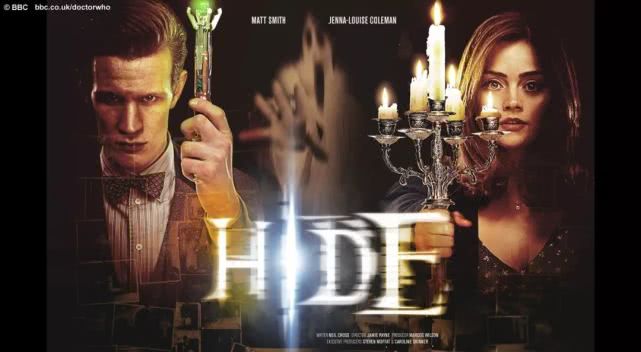

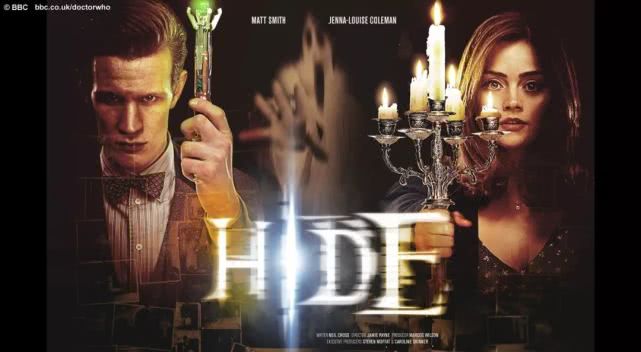

《活佛濟公》的“科幻”標簽其實并非濟公故事不可能與科幻嫁接,科幻從來就是不停地在顛覆認知、擴展邊界。話說在英美等國的科幻影歷上,功不可沒的B級片以及與之對應的大量科幻電視劇,如《神秘博士》《陰陽魔界》《X檔案》等等,它們都具有懸疑驚悚的“怪力亂神”氣質,更不用說現代科幻劇集《超感獵殺》《怪奇物語》以及思想深邃、表達方式歡樂而惡毒的科幻動畫《瑞克與莫蒂》等等長期霸屏,都有著匪夷所思的非正常人類基因,所以對于擴大泛科幻的類型邊界而言,能把傳統中國的濟公、水滸、封神、甚至金庸跟科幻嫁接起來,也不一定就是壞事。 把小孩子嚇到“躲在沙發后面”的英國老牌科幻劇《神秘博士》

把小孩子嚇到“躲在沙發后面”的英國老牌科幻劇《神秘博士》 美國科幻驚悚劇集《怪奇物語》,其劇情、演出和配樂致敬了許多80年代的經典電影、劇集

美國科幻驚悚劇集《怪奇物語》,其劇情、演出和配樂致敬了許多80年代的經典電影、劇集

《瑞克與莫蒂》由于其荒誕與思想深邃,廣受追捧總之這些年聲稱在做科幻電影、要做科幻電影的人們越來越多了,他們有的在大膽探索,有的只是探頭探腦,不過大家似乎都達成了一種共識,即“不做硬科幻”,這句話翻譯成現代漢語就是“等《流浪地球》上映之后看看行情再說”。大家還有另一個共識是都覺得可以先弄點軟科幻,似乎“軟科幻”就容易蒙混過關。什么是軟?什么是硬?其實在談到科幻電影時,不光“軟”和“硬”我們常常掰扯不清楚,很多基本概念更是稀里糊涂的,所以大家談論起科幻來往往雞同鴨講,混亂而不自知,比如——科幻到底是一種類型、題材、主題、還是元素?【關鍵詞3】類型、題材、主題我們常常聽到有些電影從業者說我們在做一個科幻“主題”的電影。有時候這句話里面的“主題”二字會變成“題材”、“類型”,或“元素”。那么科幻電影到底是一種類型、還是一種主題、或題材、或者是由一堆特定的元素符號構成的呢?回答這個問題到底有什么實際價值呢?一般電影理論把科幻簡單歸為一種類型,但是嚴格說來,電影的“類型”應該是可以明確界定、甚至有固定模式的:比如愛情片可以簡單歸納為“他遇到她、愛上她、兩人陰差陽錯出現誤會、最后有情人終成眷屬”諸如此類的模式;

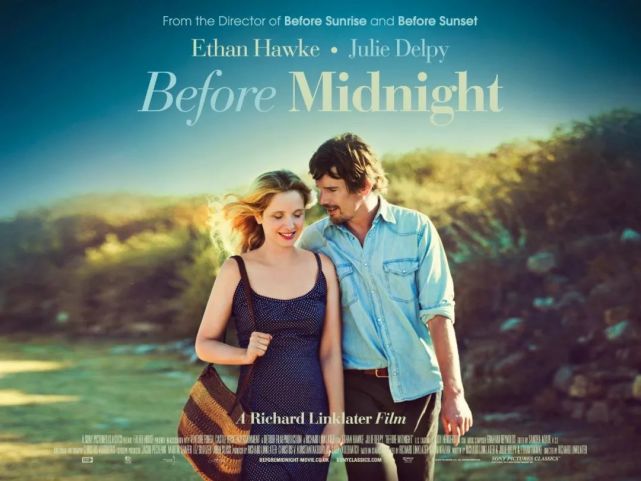

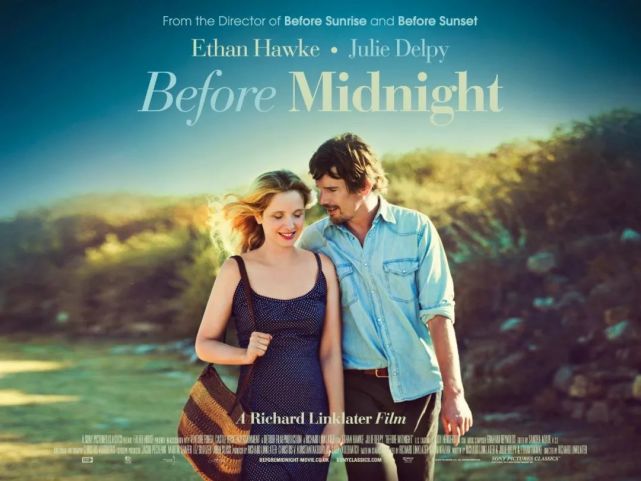

《瑞克與莫蒂》由于其荒誕與思想深邃,廣受追捧總之這些年聲稱在做科幻電影、要做科幻電影的人們越來越多了,他們有的在大膽探索,有的只是探頭探腦,不過大家似乎都達成了一種共識,即“不做硬科幻”,這句話翻譯成現代漢語就是“等《流浪地球》上映之后看看行情再說”。大家還有另一個共識是都覺得可以先弄點軟科幻,似乎“軟科幻”就容易蒙混過關。什么是軟?什么是硬?其實在談到科幻電影時,不光“軟”和“硬”我們常常掰扯不清楚,很多基本概念更是稀里糊涂的,所以大家談論起科幻來往往雞同鴨講,混亂而不自知,比如——科幻到底是一種類型、題材、主題、還是元素?【關鍵詞3】類型、題材、主題我們常常聽到有些電影從業者說我們在做一個科幻“主題”的電影。有時候這句話里面的“主題”二字會變成“題材”、“類型”,或“元素”。那么科幻電影到底是一種類型、還是一種主題、或題材、或者是由一堆特定的元素符號構成的呢?回答這個問題到底有什么實際價值呢?一般電影理論把科幻簡單歸為一種類型,但是嚴格說來,電影的“類型”應該是可以明確界定、甚至有固定模式的:比如愛情片可以簡單歸納為“他遇到她、愛上她、兩人陰差陽錯出現誤會、最后有情人終成眷屬”諸如此類的模式; 公路片可以簡單歸納為“主角走上一段旅程,途中結下了友誼、發現了自我、最后得到了成長”等等;

公路片可以簡單歸納為“主角走上一段旅程,途中結下了友誼、發現了自我、最后得到了成長”等等; 西部片一定就是發生在美國西部開發時期,一定有牛仔來到無法無天的蠻荒小鎮,與一個美女相愛、遭遇惡棍和印第安人,最后會懲惡揚善等等。

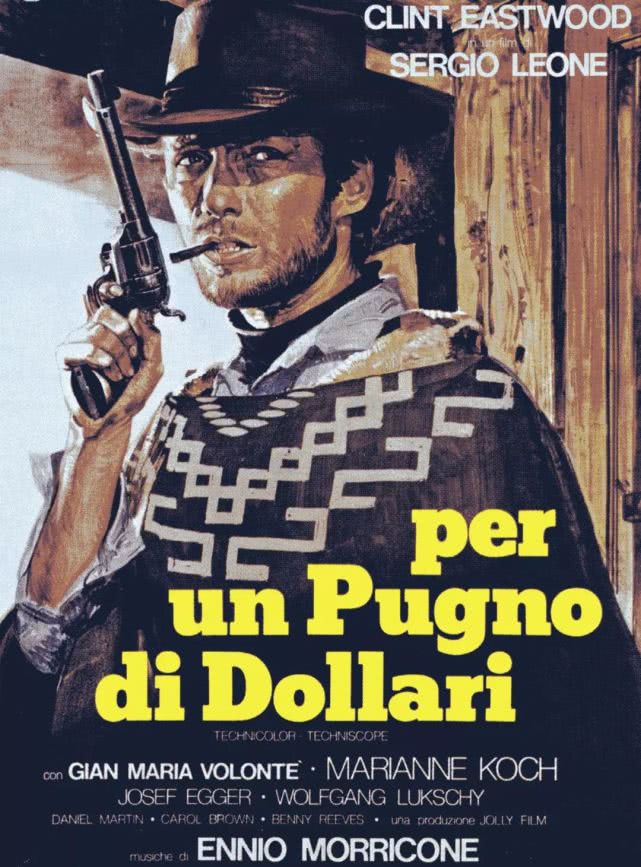

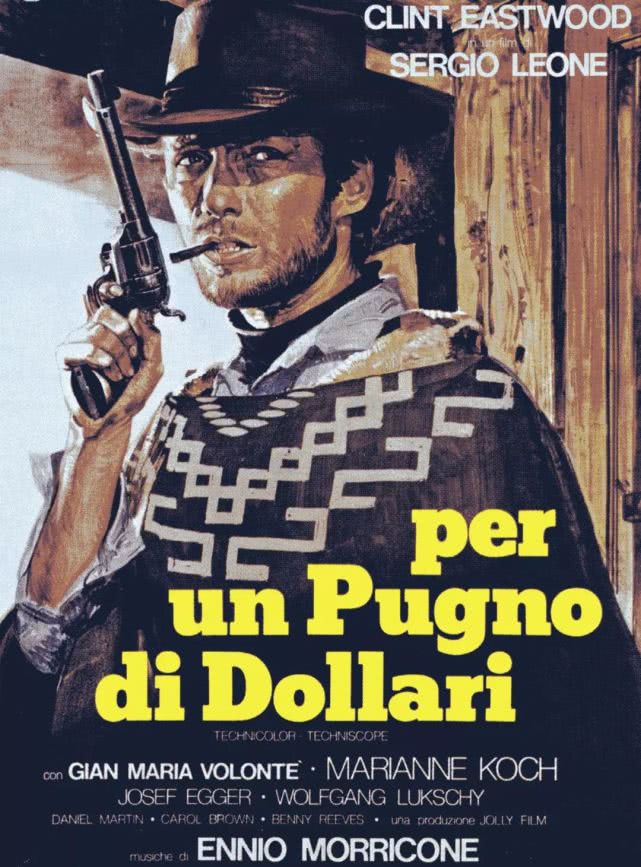

西部片一定就是發生在美國西部開發時期,一定有牛仔來到無法無天的蠻荒小鎮,與一個美女相愛、遭遇惡棍和印第安人,最后會懲惡揚善等等。 唯獨科幻電影很難用一兩句話來概括定義(不信你試試?),因為“科幻”這個概念本身就沒有統一的定義,它是一個滑溜溜的東西,似乎只能在同道之間意會而不能與外人言傳,所以才搞得大家時而叫“科幻題材”、時而叫“科幻主題”、時而又叫“科幻元素”“科幻皮”……因為大家對“科幻”跟電影到底是什么關系都有點霧里看花。電影教科書把科幻電影當作商業電影的一種類型,但這些書很少談到:科幻不是一種敘事類型(公路片、青春片)、也不是風格類型(黑色電影、實驗電影)、不是體裁類型(音樂片、歌舞片、動畫片、紀錄片)、不是題材類型(政治、倫理、戰爭、農村、偵探、黑幫、軍營、民國)、不是主題類型(成長、友誼、背叛、救贖、弒父),所以我們無法找到科幻電影的敘事公式或成功模式。

唯獨科幻電影很難用一兩句話來概括定義(不信你試試?),因為“科幻”這個概念本身就沒有統一的定義,它是一個滑溜溜的東西,似乎只能在同道之間意會而不能與外人言傳,所以才搞得大家時而叫“科幻題材”、時而叫“科幻主題”、時而又叫“科幻元素”“科幻皮”……因為大家對“科幻”跟電影到底是什么關系都有點霧里看花。電影教科書把科幻電影當作商業電影的一種類型,但這些書很少談到:科幻不是一種敘事類型(公路片、青春片)、也不是風格類型(黑色電影、實驗電影)、不是體裁類型(音樂片、歌舞片、動畫片、紀錄片)、不是題材類型(政治、倫理、戰爭、農村、偵探、黑幫、軍營、民國)、不是主題類型(成長、友誼、背叛、救贖、弒父),所以我們無法找到科幻電影的敘事公式或成功模式。 瘋狂科學家弗蘭肯斯坦制作出來的“科學怪人”那種“瘋狂科學家制造出高科技魔鬼來禍害人類”只是一百年前最老套的科幻敘事模式之一,而我們現在知道,“科幻”真正的魅力更多的在于它是一種體驗(類似于驚悚、恐怖、喜劇、悲劇),換句話說,科幻電影需要的“科幻感”是一種感覺,它更多的是一種獨特的審美體驗,所以科幻電影沒有固定題材、也沒有固定主題、更不是簡單的一堆元素的集合——除了都具有某種“科幻感”之外,你能歸納《這個男人來自地球》跟《彗星來的那一夜》和《火星救援》《Her》《盜夢空間》有什么共同點嗎?說到“元素”,一部電影即使全由機器人和火箭飛船組成,它也不一定就是科幻,比如《星球大戰》還被一些原教旨主義者否認是科幻呢,但《新希望》一開場就給了我們巨大的驚奇感,并且在故事中不斷刷新我們的顫栗。既然科幻在本質上是一種審美體驗,科幻電影就需要跟其它類型、特別是敘事類型嫁接交叉才能完成故事,所以并沒有單一的、純粹的“科幻”電影,比如《星際穿越》是太空探險題材的、涉及末日和親情主題的科幻電影,而《星球大戰》正傳三部曲是太空歌劇類、弒父主題的、青少年成長故事;《太空堡壘卡拉狄加》是太空背景下的、政治題材的公路片等等。

瘋狂科學家弗蘭肯斯坦制作出來的“科學怪人”那種“瘋狂科學家制造出高科技魔鬼來禍害人類”只是一百年前最老套的科幻敘事模式之一,而我們現在知道,“科幻”真正的魅力更多的在于它是一種體驗(類似于驚悚、恐怖、喜劇、悲劇),換句話說,科幻電影需要的“科幻感”是一種感覺,它更多的是一種獨特的審美體驗,所以科幻電影沒有固定題材、也沒有固定主題、更不是簡單的一堆元素的集合——除了都具有某種“科幻感”之外,你能歸納《這個男人來自地球》跟《彗星來的那一夜》和《火星救援》《Her》《盜夢空間》有什么共同點嗎?說到“元素”,一部電影即使全由機器人和火箭飛船組成,它也不一定就是科幻,比如《星球大戰》還被一些原教旨主義者否認是科幻呢,但《新希望》一開場就給了我們巨大的驚奇感,并且在故事中不斷刷新我們的顫栗。既然科幻在本質上是一種審美體驗,科幻電影就需要跟其它類型、特別是敘事類型嫁接交叉才能完成故事,所以并沒有單一的、純粹的“科幻”電影,比如《星際穿越》是太空探險題材的、涉及末日和親情主題的科幻電影,而《星球大戰》正傳三部曲是太空歌劇類、弒父主題的、青少年成長故事;《太空堡壘卡拉狄加》是太空背景下的、政治題材的公路片等等。

搞清楚了科幻是一種審美類型,那么這種審美體驗的核心是什么、或者說,怎樣去做,才能做出正宗的科幻電影呢?

搞清楚了科幻是一種審美類型,那么這種審美體驗的核心是什么、或者說,怎樣去做,才能做出正宗的科幻電影呢?

《珊瑚島上的死光》(1980年 / 中國大陸 /張鴻眉)

《珊瑚島上的死光》(1980年 / 中國大陸 /張鴻眉) 《霹靂貝貝》(1988年 / 中國大陸 /翁路明、宋崇)

《霹靂貝貝》(1988年 / 中國大陸 /翁路明、宋崇) 《機器俠》(2009 / 中國大陸 /劉鎮偉)提出“元年”的概念當然表達了新一代人的某種舍我其誰的自豪,但炒作這個概念則反映出中國人的某種好大喜功。科幻電影是最賺錢的電影類型之一,而且還可以代表一個國家的工業水準、科技水準和想象力水準,所以事關民族自豪感、是大國崛起的形象擔當,同時還和中國價值觀的表達與輸出密切相關,所以人們都覺得必須要有科幻電影,從商業大片到獨立中低成本制作我們都大量需要。無奈理想豐滿現實骨感,“元年”概念不脛而走,反映的正是這種迫不及待。我們呼喚“元年”,其實是在呼喚一部具有開拓意義、從而具有象征意義、商業上極其成功、從而影響力巨大的中國科幻電影,它不但是中國創意、中國制造、更能擊中時代的痛點、表達時代的精神,或者反過來,用一個時髦的詞叫為時代精神“賦能”。我們希望這樣的電影來推動電影工業、并且引領時代,從這個意義上說,這種呼喚更像是一種“申奧”心態,本質上是在呼喚中國人在當今時代錯綜復雜的人類事務中,不但贏得全球吃瓜群眾的點贊,更能以先鋒的姿態挑起某種擔當。《三體》似乎符合這個期待,但是電影版《三體》掉進了時空漩渦沒有如期抵達,現在似乎整個人類都在翹首期盼《流浪地球》。

《機器俠》(2009 / 中國大陸 /劉鎮偉)提出“元年”的概念當然表達了新一代人的某種舍我其誰的自豪,但炒作這個概念則反映出中國人的某種好大喜功。科幻電影是最賺錢的電影類型之一,而且還可以代表一個國家的工業水準、科技水準和想象力水準,所以事關民族自豪感、是大國崛起的形象擔當,同時還和中國價值觀的表達與輸出密切相關,所以人們都覺得必須要有科幻電影,從商業大片到獨立中低成本制作我們都大量需要。無奈理想豐滿現實骨感,“元年”概念不脛而走,反映的正是這種迫不及待。我們呼喚“元年”,其實是在呼喚一部具有開拓意義、從而具有象征意義、商業上極其成功、從而影響力巨大的中國科幻電影,它不但是中國創意、中國制造、更能擊中時代的痛點、表達時代的精神,或者反過來,用一個時髦的詞叫為時代精神“賦能”。我們希望這樣的電影來推動電影工業、并且引領時代,從這個意義上說,這種呼喚更像是一種“申奧”心態,本質上是在呼喚中國人在當今時代錯綜復雜的人類事務中,不但贏得全球吃瓜群眾的點贊,更能以先鋒的姿態挑起某種擔當。《三體》似乎符合這個期待,但是電影版《三體》掉進了時空漩渦沒有如期抵達,現在似乎整個人類都在翹首期盼《流浪地球》。 2016年,游族影業宣布無限期擱置《三體》電影項目從2014年到現在已經過去了四個年頭。隨著《流浪地球》定檔2019年大年初一,猛然間“元年”就有了盼頭。但我們必須明白,電影工業呼喚“元年”,是希望從此以后持續出現大投資、高票房的重工業科幻電影,而資本并不這樣想,他們對市場往往都抱著“有坑讓別人先跳”、“等別人成功了再踩到他們肩上去”的投機甚至雞賊心態。他們面對的是股市而不是星辰大海、浩瀚蒼穹。有一個流傳甚廣的偽問題:中國為什么做不出科幻電影?有人說是因為國民的科學素養不夠。我們知道美國科幻電影的第一個黃金時代是1950年代,他們拍出《金剛》是1930年代,德國人弗里茨·朗的《大都會》首映于1927年,法國人喬治·梅里愛則在百多年前就制作了《月球旅行記》,那部電影的畫面已經成為科幻電影的標志性圖像,科幻電影的源流也是從電影誕生之初即已開啟,難道說百多年前西方人的科學素養已經比今天的我們更高嗎?要知道即使在今日美國,也還存在大量的宗教勢力反對學校講授進化論呢,顯然“國民科學素養說”是站不住腳的。科幻電影的基礎也并不是所謂科學理論。只要多看幾部電影就知道不是——《月球旅行記》有什么科學理論?

2016年,游族影業宣布無限期擱置《三體》電影項目從2014年到現在已經過去了四個年頭。隨著《流浪地球》定檔2019年大年初一,猛然間“元年”就有了盼頭。但我們必須明白,電影工業呼喚“元年”,是希望從此以后持續出現大投資、高票房的重工業科幻電影,而資本并不這樣想,他們對市場往往都抱著“有坑讓別人先跳”、“等別人成功了再踩到他們肩上去”的投機甚至雞賊心態。他們面對的是股市而不是星辰大海、浩瀚蒼穹。有一個流傳甚廣的偽問題:中國為什么做不出科幻電影?有人說是因為國民的科學素養不夠。我們知道美國科幻電影的第一個黃金時代是1950年代,他們拍出《金剛》是1930年代,德國人弗里茨·朗的《大都會》首映于1927年,法國人喬治·梅里愛則在百多年前就制作了《月球旅行記》,那部電影的畫面已經成為科幻電影的標志性圖像,科幻電影的源流也是從電影誕生之初即已開啟,難道說百多年前西方人的科學素養已經比今天的我們更高嗎?要知道即使在今日美國,也還存在大量的宗教勢力反對學校講授進化論呢,顯然“國民科學素養說”是站不住腳的。科幻電影的基礎也并不是所謂科學理論。只要多看幾部電影就知道不是——《月球旅行記》有什么科學理論?

《月球旅行記》( 1902 / 法國 / 喬治·梅里愛)還有一種說法是中國電影的工業水準不行、流程管理沒法比肩好萊塢。這一點似乎同樣可以用上面的話來質疑。其實《長城》《美人魚》或者《邪不壓正》、以及徐克電影們的特效難道不夠工業水準嗎?再說喬治·盧卡斯在1975年開始籌備《星球大戰》的時候,好萊塢的特效行業已經衰落,投資方二十世紀福克斯甚至已經關掉其特效部門,他只好靠自己拉起團隊死磕,“工業光魔”是這樣誕生的。這說明什么難道不值得深思嗎?還有個廣泛流傳的似是而非的說法,即電影里的中國人穿上太空服就讓人覺得違和。其實在很多的中國電影里面,都有那么一些拿腔拿調的醫生、科學家角色,那種虛假的表演非常違和,這當然不是中國沒有醫生和科學家。中國人早就進入了太空,為什么中國人在電影里不能穿太空服?我想起一個革命故事《紅巖》里面的橋段。重慶地下黨人甫志高去送江姐,穿著西裝,卻扛著皮箱,這個漏洞被國民黨特務識破,為什么?因為甫志高的服裝不接地氣,他的行為暴露了他的身份。那時候的中國,穿西裝的得是多么有錢的人,怎么會自己扛皮箱走在大街上呢?所謂“接地氣”,需要的不是科學,而是常識。一部糟糕的電影必然涉及表演、劇情、臺詞、甚至布景燈光這些要素的某些方面或全部都讓人感到虛假,這當然也不是科幻電影本身的問題。

《月球旅行記》( 1902 / 法國 / 喬治·梅里愛)還有一種說法是中國電影的工業水準不行、流程管理沒法比肩好萊塢。這一點似乎同樣可以用上面的話來質疑。其實《長城》《美人魚》或者《邪不壓正》、以及徐克電影們的特效難道不夠工業水準嗎?再說喬治·盧卡斯在1975年開始籌備《星球大戰》的時候,好萊塢的特效行業已經衰落,投資方二十世紀福克斯甚至已經關掉其特效部門,他只好靠自己拉起團隊死磕,“工業光魔”是這樣誕生的。這說明什么難道不值得深思嗎?還有個廣泛流傳的似是而非的說法,即電影里的中國人穿上太空服就讓人覺得違和。其實在很多的中國電影里面,都有那么一些拿腔拿調的醫生、科學家角色,那種虛假的表演非常違和,這當然不是中國沒有醫生和科學家。中國人早就進入了太空,為什么中國人在電影里不能穿太空服?我想起一個革命故事《紅巖》里面的橋段。重慶地下黨人甫志高去送江姐,穿著西裝,卻扛著皮箱,這個漏洞被國民黨特務識破,為什么?因為甫志高的服裝不接地氣,他的行為暴露了他的身份。那時候的中國,穿西裝的得是多么有錢的人,怎么會自己扛皮箱走在大街上呢?所謂“接地氣”,需要的不是科學,而是常識。一部糟糕的電影必然涉及表演、劇情、臺詞、甚至布景燈光這些要素的某些方面或全部都讓人感到虛假,這當然也不是科幻電影本身的問題。 Angelababy,《獨立日2:卷土重來》

Angelababy,《獨立日2:卷土重來》 吳亦凡,《星際特工:千星之城》我們現在呼喚一部“元年擔當”,似乎只要有一部成功的作品,上面提到的那些“為什么拍不出”的問題就立馬都解決、或者不攻自破了。這或許掩蓋了問題的真正實質。只要看一看近幾年那些貼著“科幻”標簽的中國影視作品就多多少少能明白,中國科幻電影不是沒有、而是質量不夠好;電影拍得不好,不是因為中國人缺乏科學素養、也不是電影特效不行,而僅僅是因為核心創作者缺乏講個好故事的能力,這其中當然少不了對“科幻”二字核心價值的諸多誤解,本文后續將一一道來。如果說好萊塢科幻大片相當于金字塔的塔尖,那么這個塔尖賴以存在的基礎是什么呢?是科幻文學兩百年的沉淀、電影工業百年積累和電影教育的普及,是創作者和觀眾欣賞習慣的共同進化。我們現在呼喚一部“元年擔當”,似乎是在希望先造出塔尖,以此帶動(或叫“倒逼”)電影工業技術、創作人才和市場觀眾都快速成熟。

吳亦凡,《星際特工:千星之城》我們現在呼喚一部“元年擔當”,似乎只要有一部成功的作品,上面提到的那些“為什么拍不出”的問題就立馬都解決、或者不攻自破了。這或許掩蓋了問題的真正實質。只要看一看近幾年那些貼著“科幻”標簽的中國影視作品就多多少少能明白,中國科幻電影不是沒有、而是質量不夠好;電影拍得不好,不是因為中國人缺乏科學素養、也不是電影特效不行,而僅僅是因為核心創作者缺乏講個好故事的能力,這其中當然少不了對“科幻”二字核心價值的諸多誤解,本文后續將一一道來。如果說好萊塢科幻大片相當于金字塔的塔尖,那么這個塔尖賴以存在的基礎是什么呢?是科幻文學兩百年的沉淀、電影工業百年積累和電影教育的普及,是創作者和觀眾欣賞習慣的共同進化。我們現在呼喚一部“元年擔當”,似乎是在希望先造出塔尖,以此帶動(或叫“倒逼”)電影工業技術、創作人才和市場觀眾都快速成熟。 《流浪地球》根據劉慈欣同名小說改編,由吳京主演,定檔2019年2月5日可以肯定的是,一旦《流浪地球》成功,必定會催生一波國產科幻影視項目的落地操作,但它能否像《星球大戰》打給好萊塢的雞血激勵《異形》《銀翼殺手》《終結者》等等一大波科幻佳作持續涌現那樣,為我們帶來持續的驚喜呢?這個或許并沒那么重要,真正重要的或許是,必須要有大量的、持續的、不同風格和多種投資規模的科幻電影實踐,才可能如王晉康老師在星云獎論壇上期待的“中國科幻電影的河流不再斷流”,那時候我們才可以談論什么是真正的科幻電影元年。【關鍵詞2】“科幻”標簽記得2016年星云獎曾經設立了科幻電影獎,當時提名選報的、自本世紀以來的、貼有“科幻”標簽的中國電影共有兩三百部,大家都覺得很好笑:不可能吧?后來星云獎內部搞了個簡單粗暴的“科幻指數”把這幾百部科幻電影過濾了一遍(這個話題可以另寫一篇),總之那次最后獲獎的是2015年的《九層妖塔》和2008年的《長江七號》等等。

《流浪地球》根據劉慈欣同名小說改編,由吳京主演,定檔2019年2月5日可以肯定的是,一旦《流浪地球》成功,必定會催生一波國產科幻影視項目的落地操作,但它能否像《星球大戰》打給好萊塢的雞血激勵《異形》《銀翼殺手》《終結者》等等一大波科幻佳作持續涌現那樣,為我們帶來持續的驚喜呢?這個或許并沒那么重要,真正重要的或許是,必須要有大量的、持續的、不同風格和多種投資規模的科幻電影實踐,才可能如王晉康老師在星云獎論壇上期待的“中國科幻電影的河流不再斷流”,那時候我們才可以談論什么是真正的科幻電影元年。【關鍵詞2】“科幻”標簽記得2016年星云獎曾經設立了科幻電影獎,當時提名選報的、自本世紀以來的、貼有“科幻”標簽的中國電影共有兩三百部,大家都覺得很好笑:不可能吧?后來星云獎內部搞了個簡單粗暴的“科幻指數”把這幾百部科幻電影過濾了一遍(這個話題可以另寫一篇),總之那次最后獲獎的是2015年的《九層妖塔》和2008年的《長江七號》等等。 2016年全球華語科幻電影星云獎,陸川憑《九層妖塔》獲最佳導演獎這些電影我們肯定不能說它們不是科幻電影。從這個意義上看,即使尚無驚天動地的商業大成功,也確確實實有很多的影視制作人在嘗試科幻,哪怕“很軟”或者“只是披了一層科幻的皮”、或者只用到了一點點“科幻元素”、有一點點“科幻的設定”等等。所以我們也會看到很多辣眼睛的影視項目都貼著“科幻”的標簽——比如在某個視頻網站上搜“中國科幻”的時候,曾經看到“濟公外傳”一類的作品也打上了“科幻”的標簽,這個事情當然反映了科幻電影的需求大于供給,致使各種八桿子打不著的東西都想蹭上科幻的熱度,同時由于有關方面的監管,很多怪力亂神的影視作品也盡量拉上“科幻”的幌子、加點科幻的“元素”以蒙混過關。

2016年全球華語科幻電影星云獎,陸川憑《九層妖塔》獲最佳導演獎這些電影我們肯定不能說它們不是科幻電影。從這個意義上看,即使尚無驚天動地的商業大成功,也確確實實有很多的影視制作人在嘗試科幻,哪怕“很軟”或者“只是披了一層科幻的皮”、或者只用到了一點點“科幻元素”、有一點點“科幻的設定”等等。所以我們也會看到很多辣眼睛的影視項目都貼著“科幻”的標簽——比如在某個視頻網站上搜“中國科幻”的時候,曾經看到“濟公外傳”一類的作品也打上了“科幻”的標簽,這個事情當然反映了科幻電影的需求大于供給,致使各種八桿子打不著的東西都想蹭上科幻的熱度,同時由于有關方面的監管,很多怪力亂神的影視作品也盡量拉上“科幻”的幌子、加點科幻的“元素”以蒙混過關。 《活佛濟公》的“科幻”標簽其實并非濟公故事不可能與科幻嫁接,科幻從來就是不停地在顛覆認知、擴展邊界。話說在英美等國的科幻影歷上,功不可沒的B級片以及與之對應的大量科幻電視劇,如《神秘博士》《陰陽魔界》《X檔案》等等,它們都具有懸疑驚悚的“怪力亂神”氣質,更不用說現代科幻劇集《超感獵殺》《怪奇物語》以及思想深邃、表達方式歡樂而惡毒的科幻動畫《瑞克與莫蒂》等等長期霸屏,都有著匪夷所思的非正常人類基因,所以對于擴大泛科幻的類型邊界而言,能把傳統中國的濟公、水滸、封神、甚至金庸跟科幻嫁接起來,也不一定就是壞事。

《活佛濟公》的“科幻”標簽其實并非濟公故事不可能與科幻嫁接,科幻從來就是不停地在顛覆認知、擴展邊界。話說在英美等國的科幻影歷上,功不可沒的B級片以及與之對應的大量科幻電視劇,如《神秘博士》《陰陽魔界》《X檔案》等等,它們都具有懸疑驚悚的“怪力亂神”氣質,更不用說現代科幻劇集《超感獵殺》《怪奇物語》以及思想深邃、表達方式歡樂而惡毒的科幻動畫《瑞克與莫蒂》等等長期霸屏,都有著匪夷所思的非正常人類基因,所以對于擴大泛科幻的類型邊界而言,能把傳統中國的濟公、水滸、封神、甚至金庸跟科幻嫁接起來,也不一定就是壞事。 把小孩子嚇到“躲在沙發后面”的英國老牌科幻劇《神秘博士》

把小孩子嚇到“躲在沙發后面”的英國老牌科幻劇《神秘博士》 美國科幻驚悚劇集《怪奇物語》,其劇情、演出和配樂致敬了許多80年代的經典電影、劇集

美國科幻驚悚劇集《怪奇物語》,其劇情、演出和配樂致敬了許多80年代的經典電影、劇集

《瑞克與莫蒂》由于其荒誕與思想深邃,廣受追捧總之這些年聲稱在做科幻電影、要做科幻電影的人們越來越多了,他們有的在大膽探索,有的只是探頭探腦,不過大家似乎都達成了一種共識,即“不做硬科幻”,這句話翻譯成現代漢語就是“等《流浪地球》上映之后看看行情再說”。大家還有另一個共識是都覺得可以先弄點軟科幻,似乎“軟科幻”就容易蒙混過關。什么是軟?什么是硬?其實在談到科幻電影時,不光“軟”和“硬”我們常常掰扯不清楚,很多基本概念更是稀里糊涂的,所以大家談論起科幻來往往雞同鴨講,混亂而不自知,比如——科幻到底是一種類型、題材、主題、還是元素?【關鍵詞3】類型、題材、主題我們常常聽到有些電影從業者說我們在做一個科幻“主題”的電影。有時候這句話里面的“主題”二字會變成“題材”、“類型”,或“元素”。那么科幻電影到底是一種類型、還是一種主題、或題材、或者是由一堆特定的元素符號構成的呢?回答這個問題到底有什么實際價值呢?一般電影理論把科幻簡單歸為一種類型,但是嚴格說來,電影的“類型”應該是可以明確界定、甚至有固定模式的:比如愛情片可以簡單歸納為“他遇到她、愛上她、兩人陰差陽錯出現誤會、最后有情人終成眷屬”諸如此類的模式;

《瑞克與莫蒂》由于其荒誕與思想深邃,廣受追捧總之這些年聲稱在做科幻電影、要做科幻電影的人們越來越多了,他們有的在大膽探索,有的只是探頭探腦,不過大家似乎都達成了一種共識,即“不做硬科幻”,這句話翻譯成現代漢語就是“等《流浪地球》上映之后看看行情再說”。大家還有另一個共識是都覺得可以先弄點軟科幻,似乎“軟科幻”就容易蒙混過關。什么是軟?什么是硬?其實在談到科幻電影時,不光“軟”和“硬”我們常常掰扯不清楚,很多基本概念更是稀里糊涂的,所以大家談論起科幻來往往雞同鴨講,混亂而不自知,比如——科幻到底是一種類型、題材、主題、還是元素?【關鍵詞3】類型、題材、主題我們常常聽到有些電影從業者說我們在做一個科幻“主題”的電影。有時候這句話里面的“主題”二字會變成“題材”、“類型”,或“元素”。那么科幻電影到底是一種類型、還是一種主題、或題材、或者是由一堆特定的元素符號構成的呢?回答這個問題到底有什么實際價值呢?一般電影理論把科幻簡單歸為一種類型,但是嚴格說來,電影的“類型”應該是可以明確界定、甚至有固定模式的:比如愛情片可以簡單歸納為“他遇到她、愛上她、兩人陰差陽錯出現誤會、最后有情人終成眷屬”諸如此類的模式; 公路片可以簡單歸納為“主角走上一段旅程,途中結下了友誼、發現了自我、最后得到了成長”等等;

公路片可以簡單歸納為“主角走上一段旅程,途中結下了友誼、發現了自我、最后得到了成長”等等; 西部片一定就是發生在美國西部開發時期,一定有牛仔來到無法無天的蠻荒小鎮,與一個美女相愛、遭遇惡棍和印第安人,最后會懲惡揚善等等。

西部片一定就是發生在美國西部開發時期,一定有牛仔來到無法無天的蠻荒小鎮,與一個美女相愛、遭遇惡棍和印第安人,最后會懲惡揚善等等。 唯獨科幻電影很難用一兩句話來概括定義(不信你試試?),因為“科幻”這個概念本身就沒有統一的定義,它是一個滑溜溜的東西,似乎只能在同道之間意會而不能與外人言傳,所以才搞得大家時而叫“科幻題材”、時而叫“科幻主題”、時而又叫“科幻元素”“科幻皮”……因為大家對“科幻”跟電影到底是什么關系都有點霧里看花。電影教科書把科幻電影當作商業電影的一種類型,但這些書很少談到:科幻不是一種敘事類型(公路片、青春片)、也不是風格類型(黑色電影、實驗電影)、不是體裁類型(音樂片、歌舞片、動畫片、紀錄片)、不是題材類型(政治、倫理、戰爭、農村、偵探、黑幫、軍營、民國)、不是主題類型(成長、友誼、背叛、救贖、弒父),所以我們無法找到科幻電影的敘事公式或成功模式。

唯獨科幻電影很難用一兩句話來概括定義(不信你試試?),因為“科幻”這個概念本身就沒有統一的定義,它是一個滑溜溜的東西,似乎只能在同道之間意會而不能與外人言傳,所以才搞得大家時而叫“科幻題材”、時而叫“科幻主題”、時而又叫“科幻元素”“科幻皮”……因為大家對“科幻”跟電影到底是什么關系都有點霧里看花。電影教科書把科幻電影當作商業電影的一種類型,但這些書很少談到:科幻不是一種敘事類型(公路片、青春片)、也不是風格類型(黑色電影、實驗電影)、不是體裁類型(音樂片、歌舞片、動畫片、紀錄片)、不是題材類型(政治、倫理、戰爭、農村、偵探、黑幫、軍營、民國)、不是主題類型(成長、友誼、背叛、救贖、弒父),所以我們無法找到科幻電影的敘事公式或成功模式。 瘋狂科學家弗蘭肯斯坦制作出來的“科學怪人”那種“瘋狂科學家制造出高科技魔鬼來禍害人類”只是一百年前最老套的科幻敘事模式之一,而我們現在知道,“科幻”真正的魅力更多的在于它是一種體驗(類似于驚悚、恐怖、喜劇、悲劇),換句話說,科幻電影需要的“科幻感”是一種感覺,它更多的是一種獨特的審美體驗,所以科幻電影沒有固定題材、也沒有固定主題、更不是簡單的一堆元素的集合——除了都具有某種“科幻感”之外,你能歸納《這個男人來自地球》跟《彗星來的那一夜》和《火星救援》《Her》《盜夢空間》有什么共同點嗎?說到“元素”,一部電影即使全由機器人和火箭飛船組成,它也不一定就是科幻,比如《星球大戰》還被一些原教旨主義者否認是科幻呢,但《新希望》一開場就給了我們巨大的驚奇感,并且在故事中不斷刷新我們的顫栗。既然科幻在本質上是一種審美體驗,科幻電影就需要跟其它類型、特別是敘事類型嫁接交叉才能完成故事,所以并沒有單一的、純粹的“科幻”電影,比如《星際穿越》是太空探險題材的、涉及末日和親情主題的科幻電影,而《星球大戰》正傳三部曲是太空歌劇類、弒父主題的、青少年成長故事;《太空堡壘卡拉狄加》是太空背景下的、政治題材的公路片等等。

瘋狂科學家弗蘭肯斯坦制作出來的“科學怪人”那種“瘋狂科學家制造出高科技魔鬼來禍害人類”只是一百年前最老套的科幻敘事模式之一,而我們現在知道,“科幻”真正的魅力更多的在于它是一種體驗(類似于驚悚、恐怖、喜劇、悲劇),換句話說,科幻電影需要的“科幻感”是一種感覺,它更多的是一種獨特的審美體驗,所以科幻電影沒有固定題材、也沒有固定主題、更不是簡單的一堆元素的集合——除了都具有某種“科幻感”之外,你能歸納《這個男人來自地球》跟《彗星來的那一夜》和《火星救援》《Her》《盜夢空間》有什么共同點嗎?說到“元素”,一部電影即使全由機器人和火箭飛船組成,它也不一定就是科幻,比如《星球大戰》還被一些原教旨主義者否認是科幻呢,但《新希望》一開場就給了我們巨大的驚奇感,并且在故事中不斷刷新我們的顫栗。既然科幻在本質上是一種審美體驗,科幻電影就需要跟其它類型、特別是敘事類型嫁接交叉才能完成故事,所以并沒有單一的、純粹的“科幻”電影,比如《星際穿越》是太空探險題材的、涉及末日和親情主題的科幻電影,而《星球大戰》正傳三部曲是太空歌劇類、弒父主題的、青少年成長故事;《太空堡壘卡拉狄加》是太空背景下的、政治題材的公路片等等。

搞清楚了科幻是一種審美類型,那么這種審美體驗的核心是什么、或者說,怎樣去做,才能做出正宗的科幻電影呢?

搞清楚了科幻是一種審美類型,那么這種審美體驗的核心是什么、或者說,怎樣去做,才能做出正宗的科幻電影呢?

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助