現代世界將會愈發激進地向著世俗化發展。——馬克斯·韋伯《對以色列科幻史的社會學反思》作者:Nachman Ben-YehudaScience Fiction Studies,vol.13(64-78), 1986自1948年以來,科幻在以色列的狀況一直在“繁榮”和“崩潰”間震蕩不已。科幻的第一輪熱潮始于20世紀50年代末,終于60年代初;第二輪熱潮則更加明顯,從70年代末開始,一直延續到1981年12月。然而在兩股熱潮之間,不論是原創科幻作品,還是翻譯引進的著作,在數量上都大幅減少;有組織的科幻圈則消失得無影無蹤。同樣的事情在1981年末又再度上演。依筆者之見,以色列科幻的興衰與愛好者活動的存亡之間的關系絕非巧合,70年代末以色列科幻的再度崛起和科幻俱樂部的涌現之間也存在著類似的聯系。在筆者看來,活躍的愛好者社群對于科幻這一類型的大眾化和合理化都至關重要,因為正是大眾化和合理化的趨勢才能讓科幻作品得到出版。因此,在本文中,筆者將試圖論述:以色列的科幻和以色列科幻圈的歷史息息相關,并且進一步地,與本國的文化基質、經濟狀況以及或促進或妨礙科幻圈發展的社會多元主義息息相關。為了完成對以色列科幻狀況的評估,筆者將遵照實用標準挑選真正意義上的科幻作品:調查僅考慮被譯作希伯來語并且被作家/出版商/評論家認可為科幻作品的著作,因而將排除掉希伯來人的神秘主義/奇幻小說(不限語言)。 這類被排除的小說包括所有以“魔偶”(即在公元16世紀下半葉,比撒列拉比為保護猶太人而制造出的人造人)傳說為基礎的故事;除此之外,還有以米哈伊爾·布爾加科夫(MikhailBulgakov)的《大師與瑪格麗特》為首的圍繞魔法力量展開的作品(相當于希伯來語世界的《莫斯科的魔鬼》)。和艾薩克·巴什維斯·辛格(IssacBashevisSinger)依賴猶太魔法和宗教體系的小說類似,布爾加科夫的小說應該被歸為奇幻小說;類似的情況還有夏勒姆·巴比約夫(ShalomBabayof)的《火球》(Kadir Ha'esh),該小說講述了一位喀巴拉學者將他的養女許配給了一名外星人的故事。被排除在外的還有猶太復國主義的科幻作品。這些作品描繪了未來猶太國的樣貌。其中,B·Z·埃爾奇(B.Z.Herzl)的描繪了未來的猶太人烏托邦的《Altnoiland》通常被視作以色列的一張“藍圖”(埃爾奇的其他小說也同樣如此)。

這類被排除的小說包括所有以“魔偶”(即在公元16世紀下半葉,比撒列拉比為保護猶太人而制造出的人造人)傳說為基礎的故事;除此之外,還有以米哈伊爾·布爾加科夫(MikhailBulgakov)的《大師與瑪格麗特》為首的圍繞魔法力量展開的作品(相當于希伯來語世界的《莫斯科的魔鬼》)。和艾薩克·巴什維斯·辛格(IssacBashevisSinger)依賴猶太魔法和宗教體系的小說類似,布爾加科夫的小說應該被歸為奇幻小說;類似的情況還有夏勒姆·巴比約夫(ShalomBabayof)的《火球》(Kadir Ha'esh),該小說講述了一位喀巴拉學者將他的養女許配給了一名外星人的故事。被排除在外的還有猶太復國主義的科幻作品。這些作品描繪了未來猶太國的樣貌。其中,B·Z·埃爾奇(B.Z.Herzl)的描繪了未來的猶太人烏托邦的《Altnoiland》通常被視作以色列的一張“藍圖”(埃爾奇的其他小說也同樣如此)。 遵照這種認知,在1948年后出版的大量關于以色列的社會-政治生態的針砭時弊的烏托邦/反烏托邦作品同樣不應當被視為科幻小說。在其他的標準下,這之中有一些作品會被納入科幻范疇,尤其是阿莫斯·凱南(AmosKeinan)的《通往伊恩哈羅德的道路》(Haderech L'Ein Harod,該作講述了一個未來的以色列獨裁社會)及其續作《毀滅日2》(Shoah 2,該作詳細地描繪了以色列的滅亡和此后無休止的戰爭)。然而,盡管兩部作品在“未來史”這一題材下擁有相當重要的地位,但是在以色列的科幻迷、評論家、書商甚至出版商的眼中,它們都稱不上科幻小說。凱南自己甚至在他的全部訪談中都明確否認自己的作品是科幻作品。

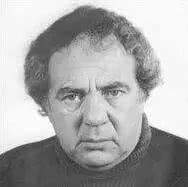

遵照這種認知,在1948年后出版的大量關于以色列的社會-政治生態的針砭時弊的烏托邦/反烏托邦作品同樣不應當被視為科幻小說。在其他的標準下,這之中有一些作品會被納入科幻范疇,尤其是阿莫斯·凱南(AmosKeinan)的《通往伊恩哈羅德的道路》(Haderech L'Ein Harod,該作講述了一個未來的以色列獨裁社會)及其續作《毀滅日2》(Shoah 2,該作詳細地描繪了以色列的滅亡和此后無休止的戰爭)。然而,盡管兩部作品在“未來史”這一題材下擁有相當重要的地位,但是在以色列的科幻迷、評論家、書商甚至出版商的眼中,它們都稱不上科幻小說。凱南自己甚至在他的全部訪談中都明確否認自己的作品是科幻作品。 阿莫斯·凱南(1927-2009)以色列畫家、雕塑家、劇作家、小說家凱南有意避免為他的作品貼上科幻標簽的原因值得一探,這是因為我們不僅能夠從中意識到科幻在以色列的地位,還能借探究本身突出我們所選用的評價標準的實用本質。他這樣做的首要也是最明顯的動機源自于對科幻的環球共識(并非局限在以色列本土):整個文學界對科幻這一文學類型都充滿懷疑與敵視;另一個原因則是以色列特有的,其中涉及一場語言使用上的變革。在1978年以前,“科幻”一詞在希伯來語中的表述采用字面上的翻譯“madadimioni”。但是后來它變成了“madabidioni”——不是“科幻”,而是“偽科學”、“胡編亂造”或“傳說”。在這些新詞匯的基礎上,又衍生出科幻是“逃離主義”的觀念,從而導致科幻小說與奇幻小說被歸為一談。

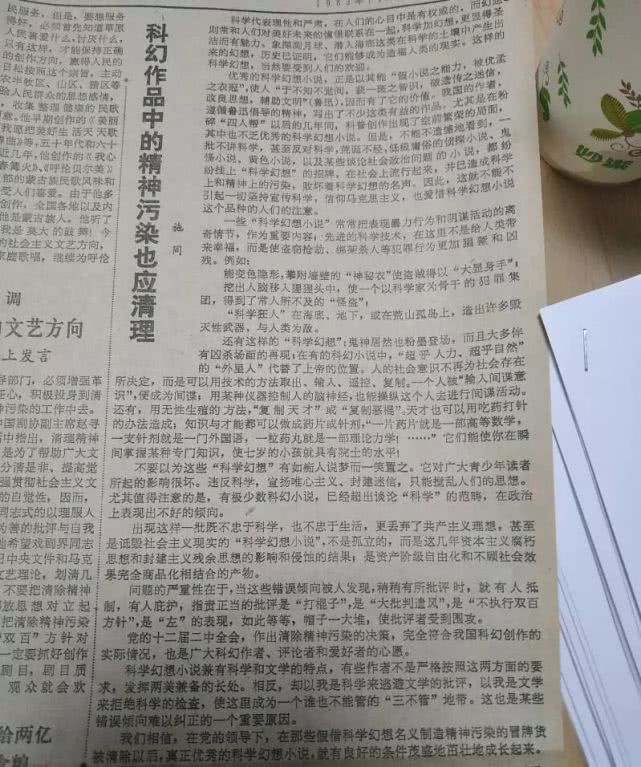

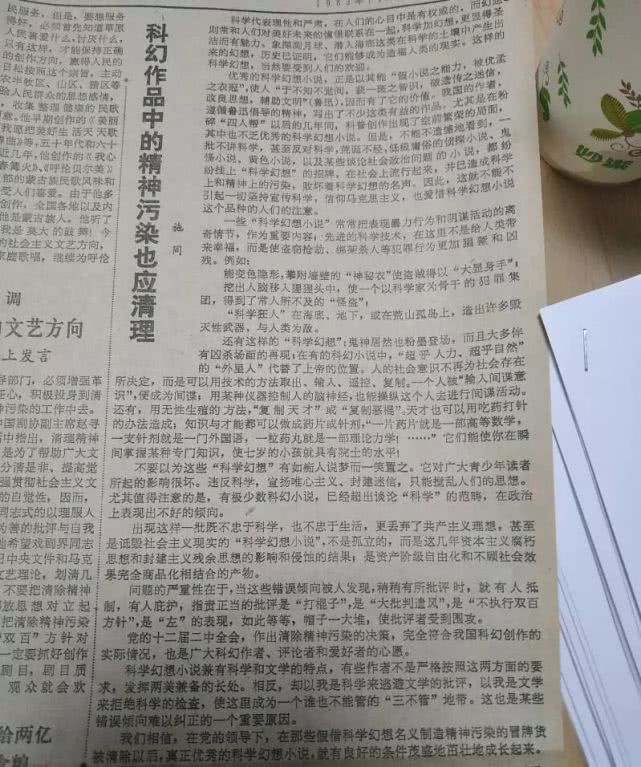

阿莫斯·凱南(1927-2009)以色列畫家、雕塑家、劇作家、小說家凱南有意避免為他的作品貼上科幻標簽的原因值得一探,這是因為我們不僅能夠從中意識到科幻在以色列的地位,還能借探究本身突出我們所選用的評價標準的實用本質。他這樣做的首要也是最明顯的動機源自于對科幻的環球共識(并非局限在以色列本土):整個文學界對科幻這一文學類型都充滿懷疑與敵視;另一個原因則是以色列特有的,其中涉及一場語言使用上的變革。在1978年以前,“科幻”一詞在希伯來語中的表述采用字面上的翻譯“madadimioni”。但是后來它變成了“madabidioni”——不是“科幻”,而是“偽科學”、“胡編亂造”或“傳說”。在這些新詞匯的基礎上,又衍生出科幻是“逃離主義”的觀念,從而導致科幻小說與奇幻小說被歸為一談。 敵視科幻小說并將其斥為“偽科學”、“胡編亂造”的現象并非以色列獨有,圖為中國科幻發展史中著名的“精神污染事件”的導火索《科幻作品中的精神污染也應清理》,文章發表在1983年11月5日的《人民日報》上。而另一方面,堅決否認凱南的作品是科幻小說的讀者們卻又會將比奧伊·凱撒(Bioy Casare)的奇幻小說《入侵計劃》(Plan deEvasion)歸為科幻。因此,筆者所采用的標準不僅有助于將調查縮小到可行的范圍內,它同樣能夠避開分類不明造成的困擾(至少在以色列是如此)。20世紀50年代末~60年代初:短暫微小的繁榮在20世紀50年代末,科幻小說開始在以色列的文化舞臺上拋頭露面。當時,大多數科幻小說都來自美國,其中最先登陸以色列的是好萊塢的電影(諸如《目標月球》《當世界毀滅時》《地球停轉之日》《世界大戰》和《星戰毀滅計劃》等)。人們對科幻的興趣很快轉向圖書市場。以色列本土的出版商開始著手進行科幻小說向希伯來語的翻譯工作(這些作品同樣大多來自美國)。在該業務上,以Yanshuf和Ramdor為代表的大型出版公司做出的貢獻十分邊緣化(諸如K·F·克洛森的《明日歷險》和威爾遜·塔克的《來自明日的男人》)。不過,在同一時期,出現了一家名叫羅盤出版公司(Matzpen)的出版社,專營科幻小說翻譯工作。在該公司的努力下,羅伯特·海因萊因的《傀儡主人》、弗雷德里克·布朗(FredericBrown)的《瘋狂的宇宙》(What Mad Universe)以及弗蘭克·M·羅賓遜(Frank M.Robinson)的《力量》(The Power)等作品得以被引進以色列。然而這些譯介作品的銷量卻和編輯們的預期相差萬里。實踐證明,這次探索完全是賠本買賣,以至于羅盤出版公司很快就被迫宣告破產。而隨著該公司的倒閉,翻譯外文科幻作品并出版的整個產業便暫時偃旗息鼓了。在此期間誕生的三家科幻雜志同樣遭遇了和羅盤出版公司一樣的命運,其中兩家的倒閉時間甚至都和該公司基本吻合。三家雜志都沿用低成本印刷(可想而知,其質量同樣難以保證)、僅發表希伯來語作品、匿名編輯的政策。雜志上的作品全都是從英語世界引進的。

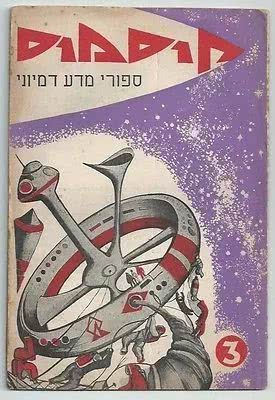

敵視科幻小說并將其斥為“偽科學”、“胡編亂造”的現象并非以色列獨有,圖為中國科幻發展史中著名的“精神污染事件”的導火索《科幻作品中的精神污染也應清理》,文章發表在1983年11月5日的《人民日報》上。而另一方面,堅決否認凱南的作品是科幻小說的讀者們卻又會將比奧伊·凱撒(Bioy Casare)的奇幻小說《入侵計劃》(Plan deEvasion)歸為科幻。因此,筆者所采用的標準不僅有助于將調查縮小到可行的范圍內,它同樣能夠避開分類不明造成的困擾(至少在以色列是如此)。20世紀50年代末~60年代初:短暫微小的繁榮在20世紀50年代末,科幻小說開始在以色列的文化舞臺上拋頭露面。當時,大多數科幻小說都來自美國,其中最先登陸以色列的是好萊塢的電影(諸如《目標月球》《當世界毀滅時》《地球停轉之日》《世界大戰》和《星戰毀滅計劃》等)。人們對科幻的興趣很快轉向圖書市場。以色列本土的出版商開始著手進行科幻小說向希伯來語的翻譯工作(這些作品同樣大多來自美國)。在該業務上,以Yanshuf和Ramdor為代表的大型出版公司做出的貢獻十分邊緣化(諸如K·F·克洛森的《明日歷險》和威爾遜·塔克的《來自明日的男人》)。不過,在同一時期,出現了一家名叫羅盤出版公司(Matzpen)的出版社,專營科幻小說翻譯工作。在該公司的努力下,羅伯特·海因萊因的《傀儡主人》、弗雷德里克·布朗(FredericBrown)的《瘋狂的宇宙》(What Mad Universe)以及弗蘭克·M·羅賓遜(Frank M.Robinson)的《力量》(The Power)等作品得以被引進以色列。然而這些譯介作品的銷量卻和編輯們的預期相差萬里。實踐證明,這次探索完全是賠本買賣,以至于羅盤出版公司很快就被迫宣告破產。而隨著該公司的倒閉,翻譯外文科幻作品并出版的整個產業便暫時偃旗息鼓了。在此期間誕生的三家科幻雜志同樣遭遇了和羅盤出版公司一樣的命運,其中兩家的倒閉時間甚至都和該公司基本吻合。三家雜志都沿用低成本印刷(可想而知,其質量同樣難以保證)、僅發表希伯來語作品、匿名編輯的政策。雜志上的作品全都是從英語世界引進的。 《宇宙:科幻故事》雜志封面第一份雜志名叫《科幻小說》(MadaDimioni),該雜志傾向于發表情節跌宕起伏的小說。值得一提的是,該雜志有一項怪癖——隱去作者和譯者的名字(鑒于譯者的水平很高,這種行徑應當遭到譴責)。《科幻小說》存活了十三期。第二份雜志和《科幻小說》誕生在同一年(1958年)。它誕生在特拉維夫,出自Tash-Ted出版公司之手,名叫《宇宙:科幻故事》(Cosmos:Science FictionStories)。雜志完全致力于刊發翻譯作品,諸如艾薩克·阿西莫夫、弗雷德里克·布朗、亨利·庫特納(HenriKuttner)、穆雷·倫斯特(Murray Leinster)、W·帕克(W. Parker)、羅伯特·謝克里(RobertScheckley)等人的小說。和競爭對手《科幻小說》不同,《宇宙:科幻故事》會為作品署上作者的名字(但仍然不標明譯者)。該雜志在刊行了四期以后宣告倒閉。

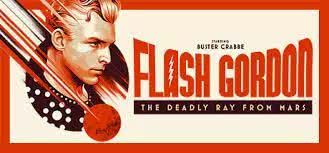

《宇宙:科幻故事》雜志封面第一份雜志名叫《科幻小說》(MadaDimioni),該雜志傾向于發表情節跌宕起伏的小說。值得一提的是,該雜志有一項怪癖——隱去作者和譯者的名字(鑒于譯者的水平很高,這種行徑應當遭到譴責)。《科幻小說》存活了十三期。第二份雜志和《科幻小說》誕生在同一年(1958年)。它誕生在特拉維夫,出自Tash-Ted出版公司之手,名叫《宇宙:科幻故事》(Cosmos:Science FictionStories)。雜志完全致力于刊發翻譯作品,諸如艾薩克·阿西莫夫、弗雷德里克·布朗、亨利·庫特納(HenriKuttner)、穆雷·倫斯特(Murray Leinster)、W·帕克(W. Parker)、羅伯特·謝克里(RobertScheckley)等人的小說。和競爭對手《科幻小說》不同,《宇宙:科幻故事》會為作品署上作者的名字(但仍然不標明譯者)。該雜志在刊行了四期以后宣告倒閉。 而最后一份希伯來語雜志名叫《飛俠哥頓》(FlashGordon)。雜志同樣誕生在特拉維夫,由Randor出版公司負責刊行。顧名思義,雜志上發表的是H·L·哈德爾(H. L.Halder)創作的“飛俠哥頓”太空西部冒險故事。譯者的名字依舊無緣見刊。雜志創刊于1963年,存活了七期。考慮到在整個60年代初引進以色列的科幻小說的數量,在同一時期,以色列唯一的本土科幻作家只在海外發表小說(至少就筆者所知是這樣的)這一現象便顯得十分諷刺了。這里的“唯一”指的是莫迪凱·羅斯瓦爾德(MordechaiRoshwald),其代表作有《七級》(Level Seven)和《小型末日》(A SmallArmageddon)。羅斯瓦爾德的這些末日小說都以英文寫就,經海涅曼出版公司(HeinemannPublishers,位于倫敦)出版,并且至今仍未被譯為希伯來語。所有這些現象都在表明:在這一時期,以色列唯一的科幻作家并不在乎本土的讀者。

而最后一份希伯來語雜志名叫《飛俠哥頓》(FlashGordon)。雜志同樣誕生在特拉維夫,由Randor出版公司負責刊行。顧名思義,雜志上發表的是H·L·哈德爾(H. L.Halder)創作的“飛俠哥頓”太空西部冒險故事。譯者的名字依舊無緣見刊。雜志創刊于1963年,存活了七期。考慮到在整個60年代初引進以色列的科幻小說的數量,在同一時期,以色列唯一的本土科幻作家只在海外發表小說(至少就筆者所知是這樣的)這一現象便顯得十分諷刺了。這里的“唯一”指的是莫迪凱·羅斯瓦爾德(MordechaiRoshwald),其代表作有《七級》(Level Seven)和《小型末日》(A SmallArmageddon)。羅斯瓦爾德的這些末日小說都以英文寫就,經海涅曼出版公司(HeinemannPublishers,位于倫敦)出版,并且至今仍未被譯為希伯來語。所有這些現象都在表明:在這一時期,以色列唯一的科幻作家并不在乎本土的讀者。 莫迪凱·羅斯瓦爾德(1921-2015)美國學者、作家,出生于烏克蘭,后移民以色列,在此出版了一系列科幻小說20世紀70年代末~80年代初:翻譯與雜志伴隨著《飛俠哥頓》雜志的垮臺,第一波小型科幻“熱潮”陷入沉寂。在接下來的15年里,科幻的存在幾乎可以忽略不計。在此期間,仍然出現了一些翻譯作品(諸如阿西莫夫的《我,機器人》和《九個明天》)。它們的誕生很大程度上受到了《2001太空漫游》或《天外來菌》的風行的影響。然而科幻雜志領域卻仍然一片空白,包括有組織的科幻社群在內的任何能夠被稱作希伯來本土科幻的事物也都處在同樣的境地。

莫迪凱·羅斯瓦爾德(1921-2015)美國學者、作家,出生于烏克蘭,后移民以色列,在此出版了一系列科幻小說20世紀70年代末~80年代初:翻譯與雜志伴隨著《飛俠哥頓》雜志的垮臺,第一波小型科幻“熱潮”陷入沉寂。在接下來的15年里,科幻的存在幾乎可以忽略不計。在此期間,仍然出現了一些翻譯作品(諸如阿西莫夫的《我,機器人》和《九個明天》)。它們的誕生很大程度上受到了《2001太空漫游》或《天外來菌》的風行的影響。然而科幻雜志領域卻仍然一片空白,包括有組織的科幻社群在內的任何能夠被稱作希伯來本土科幻的事物也都處在同樣的境地。 在70年代末,局勢發生了劇烈變化。Am-Oved、Masada、Ma’ariv和Zmora-Bitan-Modan都開設了科幻小說書系。算上Ledori、OrAm、Ramdor、Schocken、RavMecher等出版公司以后,參與科幻出版的出版社已有十余家。這些出版社總共推出了超過190本翻譯作品,其中不乏經典之作:阿爾弗雷德·貝斯特的《群星,我的歸宿》和《被毀滅的人》、阿瑟·克拉克的《童年的終結》、約瑟夫·法默(JosephFarmer)的《走向你們散落的身體》(To Your Scattered BodiesGo)、喬·霍爾德曼的《千年戰爭》、羅伯特·海因萊因的《嚴厲的月亮》、弗蘭克·赫伯特的《沙丘》、厄休拉·勒古恩的《黑暗的左手》、弗里茨·萊伯(FritzLeiber)的《流浪者》(TheWanderer)、麥金泰爾的《夢蛇》、小沃爾特·米勒的《萊博維茨的贊歌》、拉里·尼文的《環形世界》、弗雷德里克·波爾的《通向宇宙之門》和《跨越藍色黑洞》(Beyondthe Blue Event Horizon)、羅伯特·西爾弗伯格的《迷宮中的人》(The Man in theMaze)、克利福德·西馬克的《星際驛站》,以及羅杰·澤拉茲尼的《光明王》。譯作的質量參差不齊,但部分作品非常優秀(由其是Am-Oved家的)。

在70年代末,局勢發生了劇烈變化。Am-Oved、Masada、Ma’ariv和Zmora-Bitan-Modan都開設了科幻小說書系。算上Ledori、OrAm、Ramdor、Schocken、RavMecher等出版公司以后,參與科幻出版的出版社已有十余家。這些出版社總共推出了超過190本翻譯作品,其中不乏經典之作:阿爾弗雷德·貝斯特的《群星,我的歸宿》和《被毀滅的人》、阿瑟·克拉克的《童年的終結》、約瑟夫·法默(JosephFarmer)的《走向你們散落的身體》(To Your Scattered BodiesGo)、喬·霍爾德曼的《千年戰爭》、羅伯特·海因萊因的《嚴厲的月亮》、弗蘭克·赫伯特的《沙丘》、厄休拉·勒古恩的《黑暗的左手》、弗里茨·萊伯(FritzLeiber)的《流浪者》(TheWanderer)、麥金泰爾的《夢蛇》、小沃爾特·米勒的《萊博維茨的贊歌》、拉里·尼文的《環形世界》、弗雷德里克·波爾的《通向宇宙之門》和《跨越藍色黑洞》(Beyondthe Blue Event Horizon)、羅伯特·西爾弗伯格的《迷宮中的人》(The Man in theMaze)、克利福德·西馬克的《星際驛站》,以及羅杰·澤拉茲尼的《光明王》。譯作的質量參差不齊,但部分作品非常優秀(由其是Am-Oved家的)。 Am-Oved出版公司伴隨著翻譯規模的迅速擴大,科幻雜志的復興也開始了。在這一時期總共出現了四家雜志,其中兩家曇花一現,在創刊號問世后便停刊了。兩家雜志其一名叫《明日世界》(OlamHamachar),于1979年誕生在特拉維夫,其主編為阿米爾·加弗里埃利(Amir Gavrielli)和雅各布·奧爾(JacobOr),出版社是Khotam出版公司。除了刊發小說(作者和譯者的名字仍然是隱藏起來的)外,該雜志還發表漫畫和關于美國太空計劃、UFO、機器人等內容的文章。另一份雜志名叫《偽科學》(MadaBidioni),經Dvir-Katzman出版公司之手于1982年在特拉維夫問世。它的創刊號完全被用于發表波爾·安德森的小說《藏身地》(HidingPlace),作品的翻譯由雜志編輯阿維·卡茲曼(Avi Katzman)擔任。同時期的另外兩家雜志要更加長壽。《宇宙》(Cosmos)雜志——和50年代的《宇宙:科幻故事》除了匿名政策外毫無關系——主要向讀者提供《阿西莫夫科幻小說》雜志的希伯來語版,不過雜志的“給編輯的信”欄目是本土化的。除此之外,雜志偶爾也會刊載以色列作家的科幻新作。雜志由Atid出版公司在拉馬特沙龍出版發行,編輯由D·科爾(D.Kol)擔任。《宇宙》總共刊發了六期(全部在1979年問世)。雖然頗具潛力,但是雜志卻最終卻死于慘淡的銷量、低到不可思議的定價和對宣傳投入的輕視上。

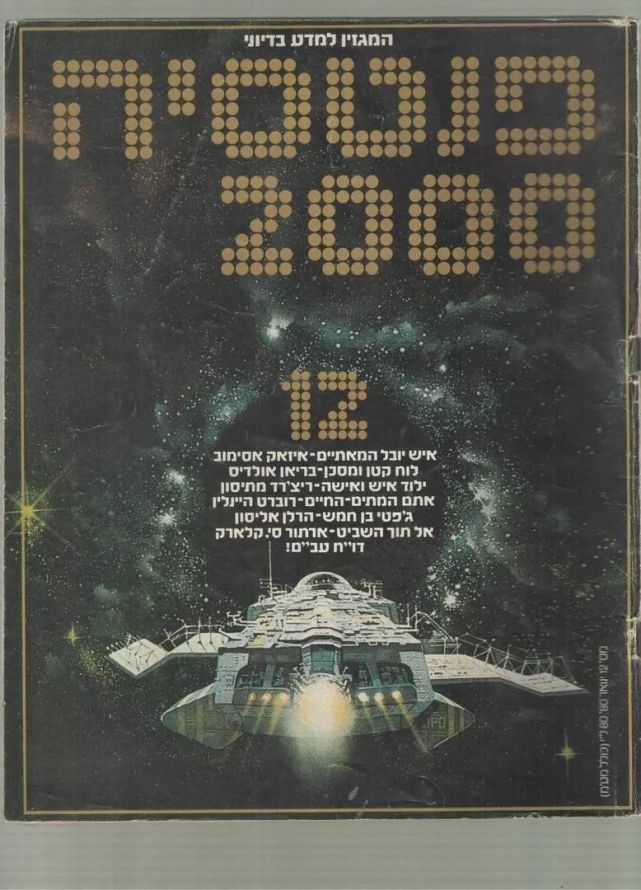

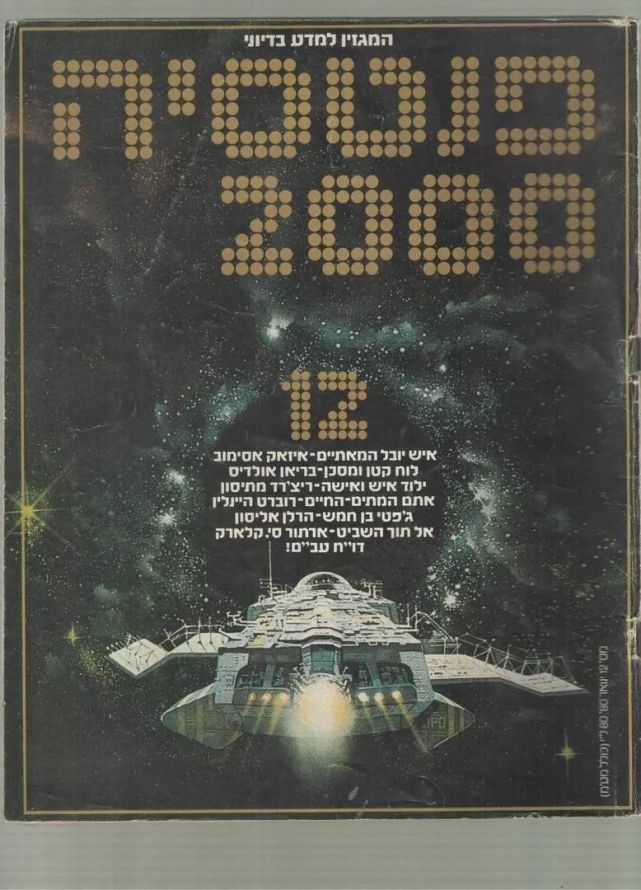

Am-Oved出版公司伴隨著翻譯規模的迅速擴大,科幻雜志的復興也開始了。在這一時期總共出現了四家雜志,其中兩家曇花一現,在創刊號問世后便停刊了。兩家雜志其一名叫《明日世界》(OlamHamachar),于1979年誕生在特拉維夫,其主編為阿米爾·加弗里埃利(Amir Gavrielli)和雅各布·奧爾(JacobOr),出版社是Khotam出版公司。除了刊發小說(作者和譯者的名字仍然是隱藏起來的)外,該雜志還發表漫畫和關于美國太空計劃、UFO、機器人等內容的文章。另一份雜志名叫《偽科學》(MadaBidioni),經Dvir-Katzman出版公司之手于1982年在特拉維夫問世。它的創刊號完全被用于發表波爾·安德森的小說《藏身地》(HidingPlace),作品的翻譯由雜志編輯阿維·卡茲曼(Avi Katzman)擔任。同時期的另外兩家雜志要更加長壽。《宇宙》(Cosmos)雜志——和50年代的《宇宙:科幻故事》除了匿名政策外毫無關系——主要向讀者提供《阿西莫夫科幻小說》雜志的希伯來語版,不過雜志的“給編輯的信”欄目是本土化的。除此之外,雜志偶爾也會刊載以色列作家的科幻新作。雜志由Atid出版公司在拉馬特沙龍出版發行,編輯由D·科爾(D.Kol)擔任。《宇宙》總共刊發了六期(全部在1979年問世)。雖然頗具潛力,但是雜志卻最終卻死于慘淡的銷量、低到不可思議的定價和對宣傳投入的輕視上。 而最后一份雜志《幻想國2000》(Fantasia2000,后簡寫為《幻想國》)不僅成為了以色列最長壽的科幻雜志,還成為了迄今為止以色列國內最重要的專業科幻刊物。在連續三代編輯部成員和特拉維夫的兩家出版公司(E.Tene和Hyperion出版公司)的努力下,雜志在1978年12月~1984年年底之間共刊發了44期。值得一提的是,即便該雜志的售價在以色列高舉所有雜志的第二位,但它卻仍然經久不衰,且擁有相當龐大的讀者群體(最高曾達6000人)。不過,《幻想國》的風靡還是因為不論是文學質量還是排版水平,它都一直能讓讀者感到物有所值。和許多科幻雜志一樣,《幻想國》上設有一系列常設專欄:給編輯的信、世界科幻新聞、著名科幻作家檔案、科學發展,除此之外,還有關于科幻、推想科學、未來學等的內容的多種多樣的文章。雜志的主體仍然是小說,這些小說大多是從《奇幻與科幻小說雜志》(TheMagazine of Fantasy and ScienceFiction)上翻譯而來的,不過其來源卻并非僅此一家。除了會標明作者和譯者外,《幻想國》還會定期刊發本土科幻作品。1978年~1984年間:本土科幻在允許讀者暢享高質量的科幻作品的同時,《幻想國》雜志也為以色列的作家們提供了一條發表作品的渠道。在雜志的創辦者兼主編啊阿哈龍·豪普特曼(AharonHauptman)的鼓勵下,一些本國作家抓住了這個機會,開始創作屬于他們自己的科幻小說。然而他們創作的作品只有一部分是包含猶太人或以色列主題的,剩下的那些作品讀起來和《Analog》或《奇幻與科幻小說雜志》上的作品大同小異。

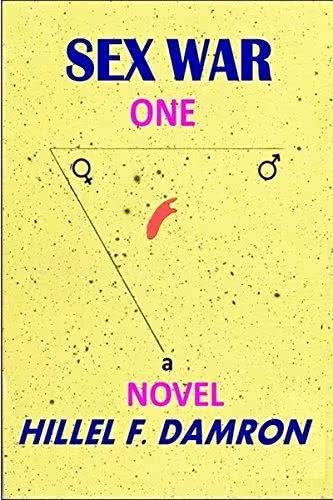

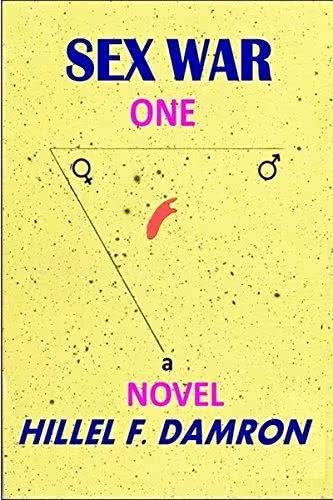

而最后一份雜志《幻想國2000》(Fantasia2000,后簡寫為《幻想國》)不僅成為了以色列最長壽的科幻雜志,還成為了迄今為止以色列國內最重要的專業科幻刊物。在連續三代編輯部成員和特拉維夫的兩家出版公司(E.Tene和Hyperion出版公司)的努力下,雜志在1978年12月~1984年年底之間共刊發了44期。值得一提的是,即便該雜志的售價在以色列高舉所有雜志的第二位,但它卻仍然經久不衰,且擁有相當龐大的讀者群體(最高曾達6000人)。不過,《幻想國》的風靡還是因為不論是文學質量還是排版水平,它都一直能讓讀者感到物有所值。和許多科幻雜志一樣,《幻想國》上設有一系列常設專欄:給編輯的信、世界科幻新聞、著名科幻作家檔案、科學發展,除此之外,還有關于科幻、推想科學、未來學等的內容的多種多樣的文章。雜志的主體仍然是小說,這些小說大多是從《奇幻與科幻小說雜志》(TheMagazine of Fantasy and ScienceFiction)上翻譯而來的,不過其來源卻并非僅此一家。除了會標明作者和譯者外,《幻想國》還會定期刊發本土科幻作品。1978年~1984年間:本土科幻在允許讀者暢享高質量的科幻作品的同時,《幻想國》雜志也為以色列的作家們提供了一條發表作品的渠道。在雜志的創辦者兼主編啊阿哈龍·豪普特曼(AharonHauptman)的鼓勵下,一些本國作家抓住了這個機會,開始創作屬于他們自己的科幻小說。然而他們創作的作品只有一部分是包含猶太人或以色列主題的,剩下的那些作品讀起來和《Analog》或《奇幻與科幻小說雜志》上的作品大同小異。 阿哈龍·豪普特曼以色列未來學家,以色列科幻協會創始人之一在同期的科幻圖書中,類似的現象同樣普遍存在,而且在不到一打的本土長篇科幻小說中,又有一半作品完全不值一提:這些作品是自出版的,最多只能賣出200~300本。不論在科學性還是文學性上,它們都糟糕透頂,無一例外。作品中充滿了明顯的語法錯誤、低俗的遣詞、漏洞百出的情節……不過,另外六部作品卻應當獲得足夠的關注。首先是大衛·梅拉米德(David Melamed)的《考倫迪的鬣狗》(Tsavua inCorundy)——一部由七篇互不相關的短篇小說(其中一些發表在《幻想國》上)組成的個人作品集;下一部,也是最優秀的一部作品,是希勒爾·達姆龍(HillelDamron)的《性別戰爭》(MilchemetHaminin,該作品的一部分同樣在出版前刊載在了《幻想國》雜志上)。地處耶路撒冷的多米諾出版公司(DominoPress)——一家主流文學出版社——出版了該作品。作品用悲觀的口吻講述了一場男性反抗軍向女性統治者發起的戰爭,以及由此導致的一場社會災難(據達姆龍宣稱,他寫作此書的目的是為了提醒人們警惕當代的環球社會發展趨勢)。

阿哈龍·豪普特曼以色列未來學家,以色列科幻協會創始人之一在同期的科幻圖書中,類似的現象同樣普遍存在,而且在不到一打的本土長篇科幻小說中,又有一半作品完全不值一提:這些作品是自出版的,最多只能賣出200~300本。不論在科學性還是文學性上,它們都糟糕透頂,無一例外。作品中充滿了明顯的語法錯誤、低俗的遣詞、漏洞百出的情節……不過,另外六部作品卻應當獲得足夠的關注。首先是大衛·梅拉米德(David Melamed)的《考倫迪的鬣狗》(Tsavua inCorundy)——一部由七篇互不相關的短篇小說(其中一些發表在《幻想國》上)組成的個人作品集;下一部,也是最優秀的一部作品,是希勒爾·達姆龍(HillelDamron)的《性別戰爭》(MilchemetHaminin,該作品的一部分同樣在出版前刊載在了《幻想國》雜志上)。地處耶路撒冷的多米諾出版公司(DominoPress)——一家主流文學出版社——出版了該作品。作品用悲觀的口吻講述了一場男性反抗軍向女性統治者發起的戰爭,以及由此導致的一場社會災難(據達姆龍宣稱,他寫作此書的目的是為了提醒人們警惕當代的環球社會發展趨勢)。 另外四部科幻作品的名氣要小一些,其中兩部作品——《天才基因》(ZirmatHachamim,1982)和《月球——基因天堂》(Luna—Gan EdenGeneti,1985)——由基因學教授羅姆·莫夫(RomMoav)在病入膏肓期間寫就。兩部作品都表達了有關人類基因改造的暢想和對沉溺于篡改基因所導致的社會后果的反思。魯斯·布魯默特(RuthBlumert)的《角樓》(Hatzariach)則另辟蹊徑,講述了一個風格和卡夫卡的《審判》類似的奇幻故事。最后一本,也是六本書里排末位的一本,是I·布西當(I.Boussidan)的《他們來自異界》(Sod Harishonim),作品講述了一場平淡無奇的外星人入侵。除了闡明《幻想國》對以色列科幻界產生的影響外,我所列舉的書目同樣指出了以色列科幻作家所面對的若干可能性:他們可以選擇去模仿國外的作品,也可以嘗試創作跳出既有歷史文化和時間的預演性的、符號化的,或詩意化的小說。筆者將在接下來的社會學理論分析中解釋上述困境的部分成因,不過一個明顯的成因,即讓作家選擇去模仿海外作品的動機,顯然是因為作家希望去迎合以色列讀者/科幻迷的口味,而讀者的口味又受到了大量被譯為希伯來文的海外科幻書籍以及雜志上的文章的影響。1978年~1982年:以色列科幻圈與科幻出版物數量的顯著提升幾乎同時發生的還有以色列科幻迷俱樂部的出現。創建俱樂部的首次嘗試在1978年由一位新加入以色列國籍的蒙特利爾移民發起,最終以失敗告終。但是在次年,在另一位美國人和包括筆者在內的三位耶路撒冷人的配合下,一位旅居耶路撒冷的美國女人受到《幻想國》雜志出現的鼓舞,成功在當地建立了一個活躍的俱樂部。該組織主辦了以色列有史以來的首屆(也是迄今為止的唯一一屆)科幻大會。大會于1981年3月在耶路撒冷舉辦,在全國范圍內總共吸引了750~900名科幻迷參會。在首屆大會成功舉辦以后,本應有一場國際級的科幻大會,編號為“Jerucon 82”,但因資金匱乏,該計劃最終不幸流產。耶路撒冷的科幻俱樂部的成功又進一步催生出了其他的俱樂部。這些俱樂部分散在特拉維夫、阿什凱隆、埃拉特、霍隆等地,其中最引人注目的是霍隆地區的。該地區的科幻俱樂部推出了以色列唯一的一份愛好者雜志《世界》(Olamot)。雜志總共發行了兩期(兩期都是油印的,每期10頁),內容包括發生在當地的科幻趣聞、原創短篇科幻小說、書評等。

另外四部科幻作品的名氣要小一些,其中兩部作品——《天才基因》(ZirmatHachamim,1982)和《月球——基因天堂》(Luna—Gan EdenGeneti,1985)——由基因學教授羅姆·莫夫(RomMoav)在病入膏肓期間寫就。兩部作品都表達了有關人類基因改造的暢想和對沉溺于篡改基因所導致的社會后果的反思。魯斯·布魯默特(RuthBlumert)的《角樓》(Hatzariach)則另辟蹊徑,講述了一個風格和卡夫卡的《審判》類似的奇幻故事。最后一本,也是六本書里排末位的一本,是I·布西當(I.Boussidan)的《他們來自異界》(Sod Harishonim),作品講述了一場平淡無奇的外星人入侵。除了闡明《幻想國》對以色列科幻界產生的影響外,我所列舉的書目同樣指出了以色列科幻作家所面對的若干可能性:他們可以選擇去模仿國外的作品,也可以嘗試創作跳出既有歷史文化和時間的預演性的、符號化的,或詩意化的小說。筆者將在接下來的社會學理論分析中解釋上述困境的部分成因,不過一個明顯的成因,即讓作家選擇去模仿海外作品的動機,顯然是因為作家希望去迎合以色列讀者/科幻迷的口味,而讀者的口味又受到了大量被譯為希伯來文的海外科幻書籍以及雜志上的文章的影響。1978年~1982年:以色列科幻圈與科幻出版物數量的顯著提升幾乎同時發生的還有以色列科幻迷俱樂部的出現。創建俱樂部的首次嘗試在1978年由一位新加入以色列國籍的蒙特利爾移民發起,最終以失敗告終。但是在次年,在另一位美國人和包括筆者在內的三位耶路撒冷人的配合下,一位旅居耶路撒冷的美國女人受到《幻想國》雜志出現的鼓舞,成功在當地建立了一個活躍的俱樂部。該組織主辦了以色列有史以來的首屆(也是迄今為止的唯一一屆)科幻大會。大會于1981年3月在耶路撒冷舉辦,在全國范圍內總共吸引了750~900名科幻迷參會。在首屆大會成功舉辦以后,本應有一場國際級的科幻大會,編號為“Jerucon 82”,但因資金匱乏,該計劃最終不幸流產。耶路撒冷的科幻俱樂部的成功又進一步催生出了其他的俱樂部。這些俱樂部分散在特拉維夫、阿什凱隆、埃拉特、霍隆等地,其中最引人注目的是霍隆地區的。該地區的科幻俱樂部推出了以色列唯一的一份愛好者雜志《世界》(Olamot)。雜志總共發行了兩期(兩期都是油印的,每期10頁),內容包括發生在當地的科幻趣聞、原創短篇科幻小說、書評等。 謝爾頓·泰特爾鮑姆加拿大記者、科幻評論家,1977年~1985年間定居以色列,在此嘗試創辦以色列的首個科幻愛好者俱樂部,以失敗告終。這些俱樂部的存在讓愛好者之間的交流成為了可能,很快,學術界也開始出現了類似的情況。雖然以色列的大學總共開設了四門科幻/奇幻主題的課程,兩門位于耶路撒冷(開設院系是希伯萊大學的哲學與社會學院),另外兩門分別開設在特拉維夫大學和本古里安大學,但是直到耶路撒冷的愛好者俱樂部成立后不久,一批學者們才開始在特拉維夫聚首,談論科幻、科學和奇幻。在1981年以前,他們的研討會一直會定期舉辦,這一組織的成員們同樣曾經和耶路撒冷的科幻俱樂部一起參與了“Jerucon82”的籌辦。毫無疑問,這些活動的出現在一定程度上影響了以色列的兩家大型報社。《晚禱報》(Ma'ariv)和《新消息報》(YediothAharonot)開始在他們的報紙上刊載原創短篇科幻小說。這些作品通常出現在周末版報紙的文學補充欄目里,上書欄目名稱“科幻小說”。作者在報紙上發表小說的原因有兩點:其一是會有更多人讀他們的作品(這些報紙的讀者數量遠超《幻想國》);其二是報紙會付他們稿酬,而《幻想國》只會付錢給譯者(還不總是如此)。當前,尚不存在能夠揭示以色列科幻愛好者的社會/統計學特征的系統或客觀的數據。不過,就筆者的個人經驗而言,這一群體幾乎完全由年輕人組成,其年齡分布在17歲~25歲之間。

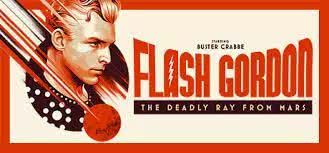

謝爾頓·泰特爾鮑姆加拿大記者、科幻評論家,1977年~1985年間定居以色列,在此嘗試創辦以色列的首個科幻愛好者俱樂部,以失敗告終。這些俱樂部的存在讓愛好者之間的交流成為了可能,很快,學術界也開始出現了類似的情況。雖然以色列的大學總共開設了四門科幻/奇幻主題的課程,兩門位于耶路撒冷(開設院系是希伯萊大學的哲學與社會學院),另外兩門分別開設在特拉維夫大學和本古里安大學,但是直到耶路撒冷的愛好者俱樂部成立后不久,一批學者們才開始在特拉維夫聚首,談論科幻、科學和奇幻。在1981年以前,他們的研討會一直會定期舉辦,這一組織的成員們同樣曾經和耶路撒冷的科幻俱樂部一起參與了“Jerucon82”的籌辦。毫無疑問,這些活動的出現在一定程度上影響了以色列的兩家大型報社。《晚禱報》(Ma'ariv)和《新消息報》(YediothAharonot)開始在他們的報紙上刊載原創短篇科幻小說。這些作品通常出現在周末版報紙的文學補充欄目里,上書欄目名稱“科幻小說”。作者在報紙上發表小說的原因有兩點:其一是會有更多人讀他們的作品(這些報紙的讀者數量遠超《幻想國》);其二是報紙會付他們稿酬,而《幻想國》只會付錢給譯者(還不總是如此)。當前,尚不存在能夠揭示以色列科幻愛好者的社會/統計學特征的系統或客觀的數據。不過,就筆者的個人經驗而言,這一群體幾乎完全由年輕人組成,其年齡分布在17歲~25歲之間。 以色列科幻大會(ICon)上的愛好者們更進一步,以色列的科幻愛好者可分為兩類。其中一類人出生在英語國家,因此十分了解英語科幻小說。對這類人來說,將科幻小說從英語譯成希伯來語是完全沒有必要的,尤其是在以色列的平裝書的平均售價高達8美元的情況下(相比于300~500美元的平均月薪,這稱得上是高價了)。然而這些愛好者一方面會保持著與北美/英國科幻愛好者的聯系,另一方面卻并不會完全放棄參與以色列本土的科幻活動。恰恰相反,即便是那些英語水平極高的人,也同樣會參與到當地的活動中,希望和其他人分享科幻帶來的樂趣,并學習以色列文化。另一類愛好者是幾乎或完全不懂英語,并且與海外沒有任何聯系的以色列本地人(顯然這類人在兩類人中占多數)。對他們來說,就連《Analog》或《奇幻與科幻小說雜志》都是陌生的。特拉維夫科幻俱樂部的一位高級會員甚至不知道羅伯特·海因萊因是誰。因此,顯而易見的是,這群愛好者代表了大量翻譯作品的潛在市場,并且他們在愛好者組織中的存在大大促進了科幻小說翻譯行業的成長。1982年~1985年:以色列的科幻環境在1982年,有組織的愛好者活動迅速衰落。到了1983年初,所有本土科幻社團都消失了。第一個垮臺的便是最為活躍的耶路撒冷科幻俱樂部——在三位領袖歸國后,該組織迅速土崩瓦解,并在1982年徹底滅亡。位于霍隆的科幻團體則經歷了一場猝死而非漫長的衰落:1982年10月,在它的最后一場會議上,組織頒發了以色列科幻領域的首個獎項。獲獎作品全部是發表在《幻想國》雜志上的短篇小說。雖然氛圍喜慶,但是一股陰郁的情緒卻在暗中席卷了整個組織。這種情緒主要源自《幻想國》雜志叵測的前途。雜志前17期的編輯部成員包括艾利·特尼(EliTene)、多弗·萊爾(DovLerer)、齊皮(Zippi)和阿哈龍·豪普特曼四人,接下來13期的編輯工作則完全由豪普特曼一人承擔。然而此后,在豪普特曼和Hyperion出版公司之間爆發了漫長的爭執,其原因在于出版方決定削減《幻想國》雜志的內容數量,不再向譯者支付稿酬,且不再定期發行雜志。爭執最終導致豪普特曼在1982年夏季離職。接下來13期的主編蓋比·佩雷格(GabiPeleg)雖然足夠勝任編輯工作,卻對以色列的科幻亞文化一無所知,因此也未能繼續對本國的作家提供支持與鼓勵。在這樣的局面下,AmOvid出版公司的首席科幻翻譯埃曼紐爾·洛塔姆(EmanuelLotam)的加盟(從《幻想國》第38期開始)也于事無補(洛塔姆利用《幻想國》雜志表達他對“硬科幻”的偏好,尤其是對拉里·尼文的作品的偏好)。于是,等到前文的那位首次嘗試建立科幻組織的加拿大人謝爾頓·泰特爾鮑姆(SheldonTeitelbaum)加入編輯部時,《幻想國》雜志已經再也不可能重拾和愛好者社群的聯系了,因為到了這個時候,愛好者社群已經消失得無影無蹤了。

以色列科幻大會(ICon)上的愛好者們更進一步,以色列的科幻愛好者可分為兩類。其中一類人出生在英語國家,因此十分了解英語科幻小說。對這類人來說,將科幻小說從英語譯成希伯來語是完全沒有必要的,尤其是在以色列的平裝書的平均售價高達8美元的情況下(相比于300~500美元的平均月薪,這稱得上是高價了)。然而這些愛好者一方面會保持著與北美/英國科幻愛好者的聯系,另一方面卻并不會完全放棄參與以色列本土的科幻活動。恰恰相反,即便是那些英語水平極高的人,也同樣會參與到當地的活動中,希望和其他人分享科幻帶來的樂趣,并學習以色列文化。另一類愛好者是幾乎或完全不懂英語,并且與海外沒有任何聯系的以色列本地人(顯然這類人在兩類人中占多數)。對他們來說,就連《Analog》或《奇幻與科幻小說雜志》都是陌生的。特拉維夫科幻俱樂部的一位高級會員甚至不知道羅伯特·海因萊因是誰。因此,顯而易見的是,這群愛好者代表了大量翻譯作品的潛在市場,并且他們在愛好者組織中的存在大大促進了科幻小說翻譯行業的成長。1982年~1985年:以色列的科幻環境在1982年,有組織的愛好者活動迅速衰落。到了1983年初,所有本土科幻社團都消失了。第一個垮臺的便是最為活躍的耶路撒冷科幻俱樂部——在三位領袖歸國后,該組織迅速土崩瓦解,并在1982年徹底滅亡。位于霍隆的科幻團體則經歷了一場猝死而非漫長的衰落:1982年10月,在它的最后一場會議上,組織頒發了以色列科幻領域的首個獎項。獲獎作品全部是發表在《幻想國》雜志上的短篇小說。雖然氛圍喜慶,但是一股陰郁的情緒卻在暗中席卷了整個組織。這種情緒主要源自《幻想國》雜志叵測的前途。雜志前17期的編輯部成員包括艾利·特尼(EliTene)、多弗·萊爾(DovLerer)、齊皮(Zippi)和阿哈龍·豪普特曼四人,接下來13期的編輯工作則完全由豪普特曼一人承擔。然而此后,在豪普特曼和Hyperion出版公司之間爆發了漫長的爭執,其原因在于出版方決定削減《幻想國》雜志的內容數量,不再向譯者支付稿酬,且不再定期發行雜志。爭執最終導致豪普特曼在1982年夏季離職。接下來13期的主編蓋比·佩雷格(GabiPeleg)雖然足夠勝任編輯工作,卻對以色列的科幻亞文化一無所知,因此也未能繼續對本國的作家提供支持與鼓勵。在這樣的局面下,AmOvid出版公司的首席科幻翻譯埃曼紐爾·洛塔姆(EmanuelLotam)的加盟(從《幻想國》第38期開始)也于事無補(洛塔姆利用《幻想國》雜志表達他對“硬科幻”的偏好,尤其是對拉里·尼文的作品的偏好)。于是,等到前文的那位首次嘗試建立科幻組織的加拿大人謝爾頓·泰特爾鮑姆(SheldonTeitelbaum)加入編輯部時,《幻想國》雜志已經再也不可能重拾和愛好者社群的聯系了,因為到了這個時候,愛好者社群已經消失得無影無蹤了。 希伯來語《火星公主》的封面作者為埃德加·賴斯·巴勒斯,譯者為埃曼紐爾·洛塔姆而伴隨著愛好者社群的消亡,譯文科幻作品的數量以肉眼可見的速度迅速下跌。在1982年~1983年間出版的譯文科幻圖書寥寥無幾,其中絕大多數還是因為譯者有約在先。早前活躍在1978年~1981年間的十家出版公司,如今只有AmOved、Zmora-Bitan和Keter三家仍在出版科幻小說。在1984年,局面依舊如故,1985年也如此。以色列科幻的變遷:不完善的解讀筆者對以色列科幻史的追溯引出了一個文學-社會學問題:為何以色列科幻會經歷著如此周期性的漲落?針對這個問題,有兩個假設。然而對筆者而言,它們或多或少都無法完美地回答該問題。第一種假設將科幻的繁榮和衰落歸因于軍事冒險主義。在這種假設下,以色列科幻在1982年~1985年間的“破產”是因為以色列對黎巴嫩的入侵,而60年代的另一次衰退則與“六日戰爭”聯系密切。然而事實卻與這一假設背道而馳。早在以色列軍隊在1982年6月入侵黎巴嫩以前,以色列本國的科幻活動的熱度便已經在冷卻了。60年代的科幻衰退更是比1967年6月的戰爭要早三到四年。而另一方面,不論是1956年的“西奈戰役”,還是1973年的“贖罪日戰爭”,都未能導致科幻“破產”的局面。出于同樣的原因,以色列科幻并未能在贖罪日戰爭或六日戰爭結束后獲得“繁榮”的現象已經足以說明科幻的命運并不掌握在以色列軍隊的手中。

希伯來語《火星公主》的封面作者為埃德加·賴斯·巴勒斯,譯者為埃曼紐爾·洛塔姆而伴隨著愛好者社群的消亡,譯文科幻作品的數量以肉眼可見的速度迅速下跌。在1982年~1983年間出版的譯文科幻圖書寥寥無幾,其中絕大多數還是因為譯者有約在先。早前活躍在1978年~1981年間的十家出版公司,如今只有AmOved、Zmora-Bitan和Keter三家仍在出版科幻小說。在1984年,局面依舊如故,1985年也如此。以色列科幻的變遷:不完善的解讀筆者對以色列科幻史的追溯引出了一個文學-社會學問題:為何以色列科幻會經歷著如此周期性的漲落?針對這個問題,有兩個假設。然而對筆者而言,它們或多或少都無法完美地回答該問題。第一種假設將科幻的繁榮和衰落歸因于軍事冒險主義。在這種假設下,以色列科幻在1982年~1985年間的“破產”是因為以色列對黎巴嫩的入侵,而60年代的另一次衰退則與“六日戰爭”聯系密切。然而事實卻與這一假設背道而馳。早在以色列軍隊在1982年6月入侵黎巴嫩以前,以色列本國的科幻活動的熱度便已經在冷卻了。60年代的科幻衰退更是比1967年6月的戰爭要早三到四年。而另一方面,不論是1956年的“西奈戰役”,還是1973年的“贖罪日戰爭”,都未能導致科幻“破產”的局面。出于同樣的原因,以色列科幻并未能在贖罪日戰爭或六日戰爭結束后獲得“繁榮”的現象已經足以說明科幻的命運并不掌握在以色列軍隊的手中。 第三次中東戰爭,被以色列方面成為六日戰爭不可否認的是,以色列科幻的興衰或許與國民對即將到來的和阿拉伯世界的戰爭的或樂觀或悲觀的情緒有關,但是這樣的說法牽扯的因素數量眾多(并且關乎每一位個體),以至于難以進行測量并對其兩兩進行區分。因此,這樣的假設是沒有實際價值的。另一種可能性是科幻的興衰受到社會經濟環境的影響。顯然,這一猜測不無道理,畢竟兩輪科幻熱潮確實始于經濟繁榮期的開端。由此出發,1955年~1963年是一段顯著的經濟擴張期,而雖然1977年~1979年間梅納赫姆·貝京的聯合政府帶來的經濟動蕩在宏觀經濟學角度是災難性的,但是普羅大眾的人均收入卻確實短暫地得到了提升(與此同時,國家卻因此陷入貧困)。

第三次中東戰爭,被以色列方面成為六日戰爭不可否認的是,以色列科幻的興衰或許與國民對即將到來的和阿拉伯世界的戰爭的或樂觀或悲觀的情緒有關,但是這樣的說法牽扯的因素數量眾多(并且關乎每一位個體),以至于難以進行測量并對其兩兩進行區分。因此,這樣的假設是沒有實際價值的。另一種可能性是科幻的興衰受到社會經濟環境的影響。顯然,這一猜測不無道理,畢竟兩輪科幻熱潮確實始于經濟繁榮期的開端。由此出發,1955年~1963年是一段顯著的經濟擴張期,而雖然1977年~1979年間梅納赫姆·貝京的聯合政府帶來的經濟動蕩在宏觀經濟學角度是災難性的,但是普羅大眾的人均收入卻確實短暫地得到了提升(與此同時,國家卻因此陷入貧困)。 然而不可否認的是,在兩個時期之間存在著重要的社會-經濟差異。對于前者,以色列的全國人口在1960年~1979年間增長了三分之二——從215萬人增長到383萬人;對于后者,在經濟發展的同時,出現了規模浩大的向城市中心(由其是特拉維夫市中心)的人口遷移。除此之外,1979年的國民生產總值是60年代的三倍多,人均生活標準也得到了同比增長。當然,這些差異并沒有否認經濟層面上的假設。事實上,它們有助于解釋為何70年代末產生的科幻熱潮在規模上遠超1958年~1963年間的繁榮局面。然而經濟學原因卻又并不能很好地解釋文字出版領域的現象——出版業的發展顯然與資本和可支配收入的存在密不可分,但是這種聯系卻無法闡明人們會花費多少收入在購書(而非買房買車或購買大型家用電器)上,更無法解釋為何新/老出版公司會致力于開發科幻資源。以色列科幻的變遷:初步的社會學考量在這一問題上,文化因素的重要性和經濟環境相當。歸根結底,商業出版機構在致力于出版科幻作品時,一定是感知到相應市場的存在的。因此,經由第一場科幻熱潮中的科幻雜志和第二場更大規模的熱潮中的愛好者俱樂部的涌現,科幻亞文化的存在推動了科幻圖書產業的發展,因為它表明:足以支持科幻圖書盈利的潛在購買者是存在的。然而科幻亞文化(尤其是科幻社群)對以色列出版業的影響卻并不局限于市場方面。亞文化還和參與到編輯決策中的個人好惡息息相關,而這樣的決策是不足以支撐那些完全或近乎完全持客觀態度的企業級出版機構的運作的。經由多種多樣的科幻雜志的誕生,這種個人好惡表現得十分露骨,并在第一波科幻熱潮中,以科幻迷組織的替代品的身份對出版商起到了激勵作用。

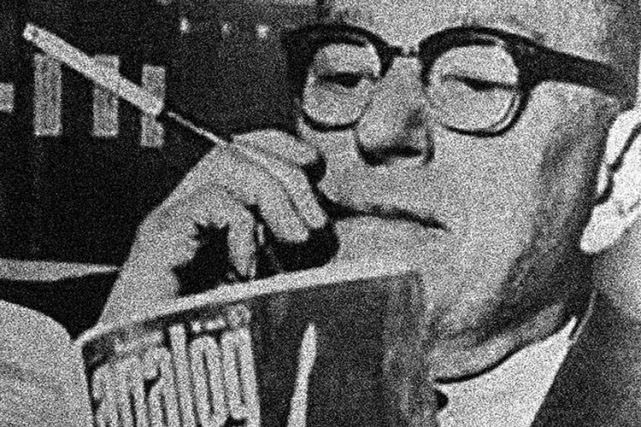

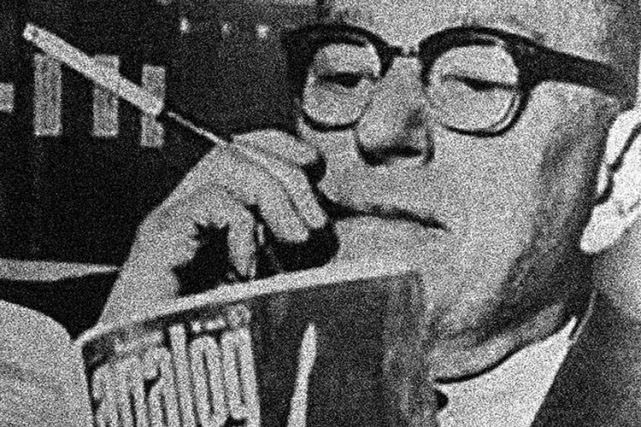

然而不可否認的是,在兩個時期之間存在著重要的社會-經濟差異。對于前者,以色列的全國人口在1960年~1979年間增長了三分之二——從215萬人增長到383萬人;對于后者,在經濟發展的同時,出現了規模浩大的向城市中心(由其是特拉維夫市中心)的人口遷移。除此之外,1979年的國民生產總值是60年代的三倍多,人均生活標準也得到了同比增長。當然,這些差異并沒有否認經濟層面上的假設。事實上,它們有助于解釋為何70年代末產生的科幻熱潮在規模上遠超1958年~1963年間的繁榮局面。然而經濟學原因卻又并不能很好地解釋文字出版領域的現象——出版業的發展顯然與資本和可支配收入的存在密不可分,但是這種聯系卻無法闡明人們會花費多少收入在購書(而非買房買車或購買大型家用電器)上,更無法解釋為何新/老出版公司會致力于開發科幻資源。以色列科幻的變遷:初步的社會學考量在這一問題上,文化因素的重要性和經濟環境相當。歸根結底,商業出版機構在致力于出版科幻作品時,一定是感知到相應市場的存在的。因此,經由第一場科幻熱潮中的科幻雜志和第二場更大規模的熱潮中的愛好者俱樂部的涌現,科幻亞文化的存在推動了科幻圖書產業的發展,因為它表明:足以支持科幻圖書盈利的潛在購買者是存在的。然而科幻亞文化(尤其是科幻社群)對以色列出版業的影響卻并不局限于市場方面。亞文化還和參與到編輯決策中的個人好惡息息相關,而這樣的決策是不足以支撐那些完全或近乎完全持客觀態度的企業級出版機構的運作的。經由多種多樣的科幻雜志的誕生,這種個人好惡表現得十分露骨,并在第一波科幻熱潮中,以科幻迷組織的替代品的身份對出版商起到了激勵作用。 個人好惡影響編輯決策的情況在世界各地都十分常見。不如說正是這種好惡才讓科幻得以從傳統的地攤文學和純幻想類作品中脫穎而出。上圖即帶來這一改變的一位“個人”——開創了美國科幻黃金時代的約翰·W·坎貝爾。在1978年~1981年間,身處科幻關系網中的特定個體產生的影響要更加明顯。《幻想國》的幾位編輯(豪普特曼和洛塔姆)都是既在出版公司供職,與此同時又是若干愛好者俱樂部的成員。這種互聯關系使得科幻迷和出版活動得以互相促進(或者如同《幻想國》雜志和耶路撒冷/霍隆的科幻俱樂部那樣一同走向滅亡)。這并非以色列特有的現象,相反,在世界各地都存在著類似的情況:弗蘭茨·羅滕斯坦納(FrantzRottensteiner)在編輯愛好者雜志《Quarber Merkur》雜志的同時,也因在SuhrkampVerlag出版公司的顧問工作而聞名西德;杰拉德·克萊恩(GerardKlein)在身為科幻作家和評論家的同時,也擔任了法國的勞勃·拉豐出版公司(les Editions RobertLaffont)的董事;除此之外還有大衛·哈特威爾(DavidHartwell),一位活躍的科幻迷兼格雷格出版公司(Gregg)的前編輯。

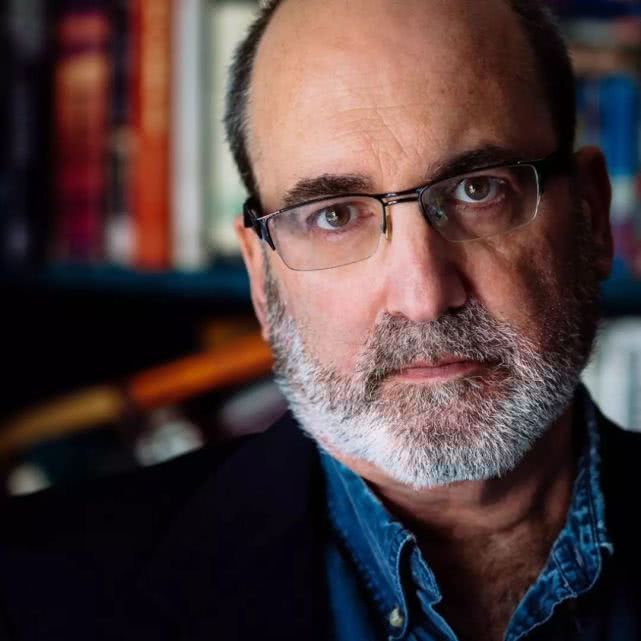

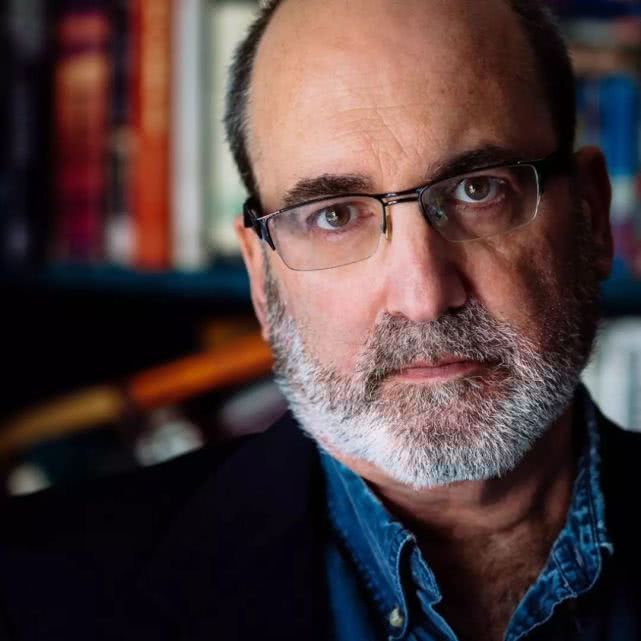

個人好惡影響編輯決策的情況在世界各地都十分常見。不如說正是這種好惡才讓科幻得以從傳統的地攤文學和純幻想類作品中脫穎而出。上圖即帶來這一改變的一位“個人”——開創了美國科幻黃金時代的約翰·W·坎貝爾。在1978年~1981年間,身處科幻關系網中的特定個體產生的影響要更加明顯。《幻想國》的幾位編輯(豪普特曼和洛塔姆)都是既在出版公司供職,與此同時又是若干愛好者俱樂部的成員。這種互聯關系使得科幻迷和出版活動得以互相促進(或者如同《幻想國》雜志和耶路撒冷/霍隆的科幻俱樂部那樣一同走向滅亡)。這并非以色列特有的現象,相反,在世界各地都存在著類似的情況:弗蘭茨·羅滕斯坦納(FrantzRottensteiner)在編輯愛好者雜志《Quarber Merkur》雜志的同時,也因在SuhrkampVerlag出版公司的顧問工作而聞名西德;杰拉德·克萊恩(GerardKlein)在身為科幻作家和評論家的同時,也擔任了法國的勞勃·拉豐出版公司(les Editions RobertLaffont)的董事;除此之外還有大衛·哈特威爾(DavidHartwell),一位活躍的科幻迷兼格雷格出版公司(Gregg)的前編輯。 大衛·哈特威爾(1941~2016)美國批評家兼編輯,被譽為“過去四十年間美國出版界最有影響力的編輯”。代表作品為系列選集《Year's Best SF》。因此,不論是在1979年~1981年間高調地組織起來的科幻圈,還是在首個繁榮期內出現的非正式關系網,科幻圈對促進科幻出版活動發展所起到的重要作用都是不輸于經濟環境帶來的影響的。然而即便將二者一同考慮進來,我們卻仍然不足以解釋以色列科幻熱潮的特點和時間規律。為了做到這一點,我們必須進一步接受在以色列出現的科幻現象很大程度上是源自美國的舶來品這一事實。在此之中,愛好者俱樂部誕生的驅動性力量是移民,而希伯來語世界的絕大多數科幻作品都是出自美國作家之手。然而,由此認為在以色列萌生的對科幻的關注是海外的科幻動蕩期的副產品仍然顯得管中窺豹。該假設又更進一步拋出了一系列未解的難題。這些問題分別是:為何海外科幻熱潮的高峰和以色列科幻的崛起之間存在著漫長的時間差?為何與美國等許多國家不同,以色列的科幻衰退會表現得無比慘烈?對科幻的關注最初源自何處?

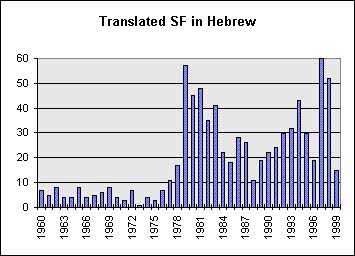

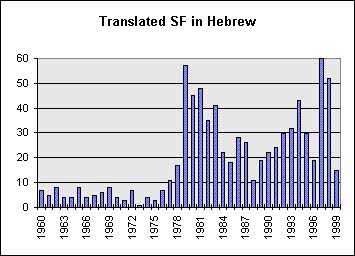

大衛·哈特威爾(1941~2016)美國批評家兼編輯,被譽為“過去四十年間美國出版界最有影響力的編輯”。代表作品為系列選集《Year's Best SF》。因此,不論是在1979年~1981年間高調地組織起來的科幻圈,還是在首個繁榮期內出現的非正式關系網,科幻圈對促進科幻出版活動發展所起到的重要作用都是不輸于經濟環境帶來的影響的。然而即便將二者一同考慮進來,我們卻仍然不足以解釋以色列科幻熱潮的特點和時間規律。為了做到這一點,我們必須進一步接受在以色列出現的科幻現象很大程度上是源自美國的舶來品這一事實。在此之中,愛好者俱樂部誕生的驅動性力量是移民,而希伯來語世界的絕大多數科幻作品都是出自美國作家之手。然而,由此認為在以色列萌生的對科幻的關注是海外的科幻動蕩期的副產品仍然顯得管中窺豹。該假設又更進一步拋出了一系列未解的難題。這些問題分別是:為何海外科幻熱潮的高峰和以色列科幻的崛起之間存在著漫長的時間差?為何與美國等許多國家不同,以色列的科幻衰退會表現得無比慘烈?對科幻的關注最初源自何處? 被譯為希伯來語的科幻作品的數量變化圖表筆者對經濟環境和科幻出版之間關系的觀察似乎已經足以回答第一個問題,然而這份回答仍然相對膚淺,特別是考慮到筆者接下來將要做出的論斷:所有三個問題的答案都可以被歸結為同一個回答,盡管這個回答要更加復雜。抽象化:轉向社會學理論為了發掘三個問題之間的關聯,接下來首先讓我們來分析一下以色列科幻圈的結構。如前文所述,我們可以根據掌握英語與否來將科幻愛好者分為兩類。根據愛德華·西爾斯(EdwardShils)的理論,第一類人組成了核心社群,而第二類人則身處社群外沿。在這種社會學劃分里,核心社群活動的漲落會導致外層社群活動的增減。因此,在我們所要探討的情況里,說英語的少數派愛好者群體的出現和解體對由說希伯來語的多數派組成的邊緣社群會產生直接且立竿見影的影響。由于在以色列,科幻圈只是決定科幻興衰的一項決定性因素,因此,上述模型似乎與前文所提及的所有問題都毫無關聯。不過,筆者希望借此闡述的主旨是:不論是占據著以色列科幻組織核心地位的海外移民的涌入,還是本土以色列人的邊緣狀態,其幕后的理由和動機與筆者所提及的復雜問題之間都存在著密不可分的聯系。為了揭示這種關聯,我們必須要求助于更加抽象的社會學理論。讓我們從馬克斯·韋伯(MaxWeber)在二十世紀初提出的展望開始。韋伯預測稱:現代世界將會愈發激進地走向世俗化。該預言已經在很大程度上變為現實。西方世界的猶太教-基督教根基已經被連根拔起。

被譯為希伯來語的科幻作品的數量變化圖表筆者對經濟環境和科幻出版之間關系的觀察似乎已經足以回答第一個問題,然而這份回答仍然相對膚淺,特別是考慮到筆者接下來將要做出的論斷:所有三個問題的答案都可以被歸結為同一個回答,盡管這個回答要更加復雜。抽象化:轉向社會學理論為了發掘三個問題之間的關聯,接下來首先讓我們來分析一下以色列科幻圈的結構。如前文所述,我們可以根據掌握英語與否來將科幻愛好者分為兩類。根據愛德華·西爾斯(EdwardShils)的理論,第一類人組成了核心社群,而第二類人則身處社群外沿。在這種社會學劃分里,核心社群活動的漲落會導致外層社群活動的增減。因此,在我們所要探討的情況里,說英語的少數派愛好者群體的出現和解體對由說希伯來語的多數派組成的邊緣社群會產生直接且立竿見影的影響。由于在以色列,科幻圈只是決定科幻興衰的一項決定性因素,因此,上述模型似乎與前文所提及的所有問題都毫無關聯。不過,筆者希望借此闡述的主旨是:不論是占據著以色列科幻組織核心地位的海外移民的涌入,還是本土以色列人的邊緣狀態,其幕后的理由和動機與筆者所提及的復雜問題之間都存在著密不可分的聯系。為了揭示這種關聯,我們必須要求助于更加抽象的社會學理論。讓我們從馬克斯·韋伯(MaxWeber)在二十世紀初提出的展望開始。韋伯預測稱:現代世界將會愈發激進地走向世俗化。該預言已經在很大程度上變為現實。西方世界的猶太教-基督教根基已經被連根拔起。 描述資本主義帶來的世俗化進程的漫畫而伴隨著這種世俗化趨勢,一種被維陶塔斯·塔沃利斯(VytautasKavolis)稱作“去中心化人格”的現象開始四處涌現。在去中心化的人格中,不同活動對維持人格的完整性起到相等的作用,而人格本身也并不是分層的。然而在激進的世俗化的同時,世俗化本身也會帶來反抗。反抗的形式或是新型宗教的誕生,或是回歸原始。于是在二十世紀,西方世界同樣充斥著大量承諾將人們從虛無主義的泥沼中救贖出來的救世神論,而這些理論或多或少都會帶給信徒們一個翔實的符號化宇宙,給他們指出一條能夠重新賦予他們身處的世界或社會環境以價值,重新為其授予中心的道路。這項追求本質上是私人的,而這種個人取向又十分符合伯格(Berger)和拉克曼(Lackmann)在其于1967年發表的文章《宗教的社會學…》中所提出的“信仰的私人化”的理論。他們的觀點(即在一個復雜的現代社會里,每個人都擁有各自的“私人現實”)和馬丁·馬蒂的進階論述是一致的——不論是社會對現實的構造,還是這項構造工程的信仰基礎,都已經隨著人們對傳統宗教和其他對現實的既有常規慣例的愈發依賴,而變得愈發私人化。這一當代社會學現象可以被與個人化的“民間宗教”(即將一個人的公民身份、他在社會中的時空和歷史坐標同終極的存在和意義關聯起來的整套信仰、儀式和符號的總體)的崛起關聯起來。拉克曼將這種民間宗教稱為“隱形宗教”。在將“一個宗教”的含義拓展到廣義的信仰以后,他將其稱作一個向生命注入超驗目的“符號化的意義宇宙”。對“私人意義”和“高級滿足感”(而非傳統的預制意識形態所能夠提供的那些意義和價值)的探索擁有多種多樣的表現形式。它可以是多樣化的新式政治激進主義,可以是社群主義,可以是對毒品和搖滾樂的沉迷,也可以是新教派的誕生或舊有正教的復活等。而在這份探索形式的列表里,我們還可以再加上身為亞文化現象的科幻。畢竟,已經有許多評論家不約而同地認為科幻實際上構成了另一種“民間的”“不可見宗教”的根基。蓋爾·蘭茲曼(GaleLandsman)和潘辛斯(Panshins)就曾各自在“科幻為當代社會帶來了一種更加理想的神話和超越”的論述中提到過類似的現象。類似地,P·J·克勞斯(P.J.Claus)曾認為科幻勾勒出了一種社會模型,在此之中,生命的矛盾能夠通過追求超越自然的價值而得到妥善解決。亨利·埃貝爾(HenryEbel)則在此基礎上做出了補充,指出科幻的復興暗示著西方文明正在投身一種新的神學。在擁有了這種評論界的一致性以后,我們可以自信地認為:科幻向我們呈上的,是“信仰的私人化”的另一個中心。

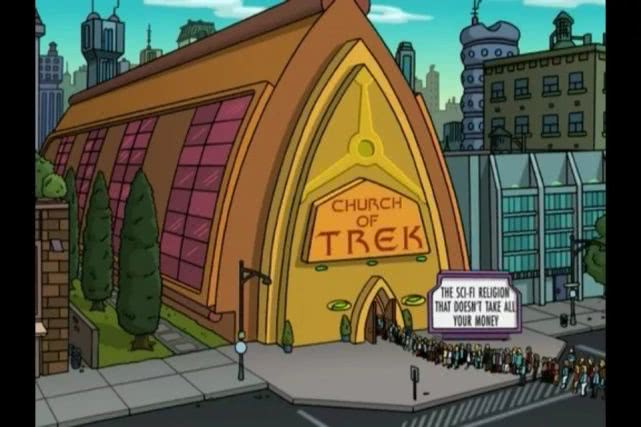

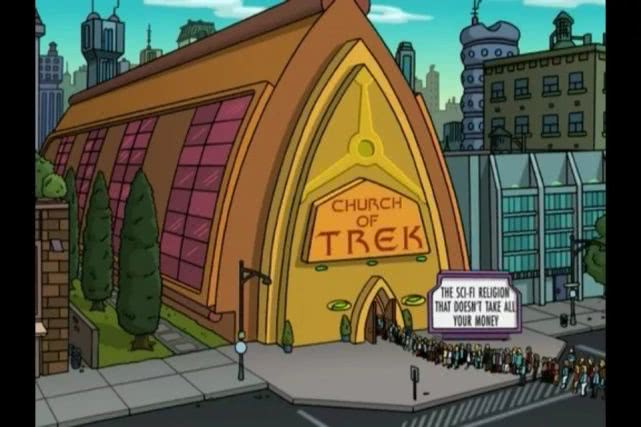

描述資本主義帶來的世俗化進程的漫畫而伴隨著這種世俗化趨勢,一種被維陶塔斯·塔沃利斯(VytautasKavolis)稱作“去中心化人格”的現象開始四處涌現。在去中心化的人格中,不同活動對維持人格的完整性起到相等的作用,而人格本身也并不是分層的。然而在激進的世俗化的同時,世俗化本身也會帶來反抗。反抗的形式或是新型宗教的誕生,或是回歸原始。于是在二十世紀,西方世界同樣充斥著大量承諾將人們從虛無主義的泥沼中救贖出來的救世神論,而這些理論或多或少都會帶給信徒們一個翔實的符號化宇宙,給他們指出一條能夠重新賦予他們身處的世界或社會環境以價值,重新為其授予中心的道路。這項追求本質上是私人的,而這種個人取向又十分符合伯格(Berger)和拉克曼(Lackmann)在其于1967年發表的文章《宗教的社會學…》中所提出的“信仰的私人化”的理論。他們的觀點(即在一個復雜的現代社會里,每個人都擁有各自的“私人現實”)和馬丁·馬蒂的進階論述是一致的——不論是社會對現實的構造,還是這項構造工程的信仰基礎,都已經隨著人們對傳統宗教和其他對現實的既有常規慣例的愈發依賴,而變得愈發私人化。這一當代社會學現象可以被與個人化的“民間宗教”(即將一個人的公民身份、他在社會中的時空和歷史坐標同終極的存在和意義關聯起來的整套信仰、儀式和符號的總體)的崛起關聯起來。拉克曼將這種民間宗教稱為“隱形宗教”。在將“一個宗教”的含義拓展到廣義的信仰以后,他將其稱作一個向生命注入超驗目的“符號化的意義宇宙”。對“私人意義”和“高級滿足感”(而非傳統的預制意識形態所能夠提供的那些意義和價值)的探索擁有多種多樣的表現形式。它可以是多樣化的新式政治激進主義,可以是社群主義,可以是對毒品和搖滾樂的沉迷,也可以是新教派的誕生或舊有正教的復活等。而在這份探索形式的列表里,我們還可以再加上身為亞文化現象的科幻。畢竟,已經有許多評論家不約而同地認為科幻實際上構成了另一種“民間的”“不可見宗教”的根基。蓋爾·蘭茲曼(GaleLandsman)和潘辛斯(Panshins)就曾各自在“科幻為當代社會帶來了一種更加理想的神話和超越”的論述中提到過類似的現象。類似地,P·J·克勞斯(P.J.Claus)曾認為科幻勾勒出了一種社會模型,在此之中,生命的矛盾能夠通過追求超越自然的價值而得到妥善解決。亨利·埃貝爾(HenryEbel)則在此基礎上做出了補充,指出科幻的復興暗示著西方文明正在投身一種新的神學。在擁有了這種評論界的一致性以后,我們可以自信地認為:科幻向我們呈上的,是“信仰的私人化”的另一個中心。 本節所提到的“中心”可以簡單理解為一種特定的主導思想(諸如素食主義、犬儒主義、自然主義乃至ACG文化等),而在這種認知下,科幻文化自然也可被視為一個“中心”,并且也可以被進一步地視作一種文化層面的宗教信仰。上圖描繪的是被描繪成教堂的星際迷航愛好者集會現場。然而這些仍然不足以解釋以色列科幻跌宕起伏的發展。為此,我們必須同樣注意“再度中心化整個世界”的嘗試帶來的后果。我們已經看到:這些努力很大程度上是為了應對韋伯所預測的現代世界帶來的問題(即如何重塑價值,進而重新定義文化傳統;以及如何在舊有信仰體系崩塌的同時,合理化新的信仰體系)。然而許多時候,在辯證對立的情況里,不同的解決方案卻都和“去中心化人格”的無中心世界存在著本質的共性,而這一世界正是那些試圖尋找新的中心的人所試圖反抗的。這意味著穩固個體身份和意義的個體奮斗最終導致了所謂的“多元化的社會生活世界”的誕生。該世界存在著多個中心,而根據宏觀社會學的觀點,這些中心是一個多元化的社會系統的不可或缺的組成部分。也就是說,宗教信仰和亞文化的繁榮促進了社會的多樣化,而這也正是一個無中心的世界所鼓勵且代表著的先決條件。理論應用:以色列科幻史的社會學反思有了這些認識以后,我們現在便能夠領悟到以色列的若干社會學現實對以色列科幻史所起到的重要影響了。自建國起,以色列并未如北美和歐洲那般受到去中心化趨勢的深刻影響。當然,面對著來自他處的宗教信仰和亞文化,面對著對多元化的追求以及使之合理化的個性表達,以色列的國境絕非固若金湯。不過,總的來說,以色列社會并未深受這些思想和運動的影響——它的社會環境并不支持多個中心,因此并不多元化(猶太人和阿拉伯人、傳統與世俗化的猶太人、西/葡裔猶太人和德裔猶太人之間的矛盾紛爭除外)。除了這一消極因素外,在當代西方世界橫行的個人主義意識形態和私人化信仰系統之所以未能對以色列產生同等強烈的影響,還有另外一個更加積極的原因。具體來說,這是因為對以色列社會的未來愿景帶來的國家-歷史使命感削弱了外部思潮的潛在影響力。受神話傳說和民族精神的影響,絕大多數以色列人都是以局外觀察者的身份面對韋伯預測的無中心宇宙的,因為以色列自己已經賜予了他們一個中心,一種身份。這一身份在另一方面也同樣適用:它不僅帶來了集體歸屬感,還賦予了集體行動以至高無上的意義。

本節所提到的“中心”可以簡單理解為一種特定的主導思想(諸如素食主義、犬儒主義、自然主義乃至ACG文化等),而在這種認知下,科幻文化自然也可被視為一個“中心”,并且也可以被進一步地視作一種文化層面的宗教信仰。上圖描繪的是被描繪成教堂的星際迷航愛好者集會現場。然而這些仍然不足以解釋以色列科幻跌宕起伏的發展。為此,我們必須同樣注意“再度中心化整個世界”的嘗試帶來的后果。我們已經看到:這些努力很大程度上是為了應對韋伯所預測的現代世界帶來的問題(即如何重塑價值,進而重新定義文化傳統;以及如何在舊有信仰體系崩塌的同時,合理化新的信仰體系)。然而許多時候,在辯證對立的情況里,不同的解決方案卻都和“去中心化人格”的無中心世界存在著本質的共性,而這一世界正是那些試圖尋找新的中心的人所試圖反抗的。這意味著穩固個體身份和意義的個體奮斗最終導致了所謂的“多元化的社會生活世界”的誕生。該世界存在著多個中心,而根據宏觀社會學的觀點,這些中心是一個多元化的社會系統的不可或缺的組成部分。也就是說,宗教信仰和亞文化的繁榮促進了社會的多樣化,而這也正是一個無中心的世界所鼓勵且代表著的先決條件。理論應用:以色列科幻史的社會學反思有了這些認識以后,我們現在便能夠領悟到以色列的若干社會學現實對以色列科幻史所起到的重要影響了。自建國起,以色列并未如北美和歐洲那般受到去中心化趨勢的深刻影響。當然,面對著來自他處的宗教信仰和亞文化,面對著對多元化的追求以及使之合理化的個性表達,以色列的國境絕非固若金湯。不過,總的來說,以色列社會并未深受這些思想和運動的影響——它的社會環境并不支持多個中心,因此并不多元化(猶太人和阿拉伯人、傳統與世俗化的猶太人、西/葡裔猶太人和德裔猶太人之間的矛盾紛爭除外)。除了這一消極因素外,在當代西方世界橫行的個人主義意識形態和私人化信仰系統之所以未能對以色列產生同等強烈的影響,還有另外一個更加積極的原因。具體來說,這是因為對以色列社會的未來愿景帶來的國家-歷史使命感削弱了外部思潮的潛在影響力。受神話傳說和民族精神的影響,絕大多數以色列人都是以局外觀察者的身份面對韋伯預測的無中心宇宙的,因為以色列自己已經賜予了他們一個中心,一種身份。這一身份在另一方面也同樣適用:它不僅帶來了集體歸屬感,還賦予了集體行動以至高無上的意義。 于是,對于包括科幻在內的亞文化或宗教,以色列并不提供能使之快速風靡全國的心理學-社會學氛圍。這便是不時誕生于此的科幻亞文化十分依賴外來人口(這些來自無中心的外部世界的人希望通過科幻來獲得中心地位,而與此同時,很大程度上,他們也受到以色列的吸引,希望能夠在此找尋到自己的身份)流入的原因。它還解釋了為何在這些外來者大批離開以后,國內的科幻活動會急劇縮水。正如一位美國科幻迷曾在離境前對筆者說的那樣,“以色列對科幻的狂熱程度”不足以讓科幻在此蓬勃生長。這意味著在以色列,持有“去中心化人格”的本地人數量是不足以維系科幻亞文化生存的。最后一個留待回答的問題是以色列科幻繁榮的時間規律。在該問題上,經濟因素除了充當讓商業化出版成為可行的先決條件外,還發揮了額外的作用。一方面,即便沒有經濟學的博士學位,我們也能夠看到國內外經濟繁榮和來到以色列的移民/長短期訪客的數量的顯著增多之間的聯系。而另一方面,伴隨著海外貿易所產生的國際接觸和文化滲透機會的增加,經濟因素還產生了另外一種影響。它短暫地打破了以色列的道德國界,讓大多數以色列人在50年代和70年代末產生了一種經濟健康的感覺,進而促進了多元化趨勢的發展。因此在70年代末,我們所能看到的不僅有科幻亞文化的誕生,還有許多其他宗教信仰的出現,以及精神藥物的大量濫用等現象。

于是,對于包括科幻在內的亞文化或宗教,以色列并不提供能使之快速風靡全國的心理學-社會學氛圍。這便是不時誕生于此的科幻亞文化十分依賴外來人口(這些來自無中心的外部世界的人希望通過科幻來獲得中心地位,而與此同時,很大程度上,他們也受到以色列的吸引,希望能夠在此找尋到自己的身份)流入的原因。它還解釋了為何在這些外來者大批離開以后,國內的科幻活動會急劇縮水。正如一位美國科幻迷曾在離境前對筆者說的那樣,“以色列對科幻的狂熱程度”不足以讓科幻在此蓬勃生長。這意味著在以色列,持有“去中心化人格”的本地人數量是不足以維系科幻亞文化生存的。最后一個留待回答的問題是以色列科幻繁榮的時間規律。在該問題上,經濟因素除了充當讓商業化出版成為可行的先決條件外,還發揮了額外的作用。一方面,即便沒有經濟學的博士學位,我們也能夠看到國內外經濟繁榮和來到以色列的移民/長短期訪客的數量的顯著增多之間的聯系。而另一方面,伴隨著海外貿易所產生的國際接觸和文化滲透機會的增加,經濟因素還產生了另外一種影響。它短暫地打破了以色列的道德國界,讓大多數以色列人在50年代和70年代末產生了一種經濟健康的感覺,進而促進了多元化趨勢的發展。因此在70年代末,我們所能看到的不僅有科幻亞文化的誕生,還有許多其他宗教信仰的出現,以及精神藥物的大量濫用等現象。 筆者希望上述經濟、文化和社會因素能夠讓人充分理解前文所述的以色列科幻歷史。以色列科幻亞文化“熱潮”的出現、科幻對海外影響(由其是來自美國的影響)的依賴、在海外影響消退后存在的滯后期,以及繁榮期結束后的猛烈退潮,都可以被視作這些因素共同作用的結果。而除了為筆者的觀點提供切中要害的明證外,筆者也希望這份社會學理論分析能夠被視作一份擁有通用診斷價值的分析,因為該學說對科幻亞文化(尤其是科幻圈)的解讀是可泛化的,而非僅僅局限在以色列科幻的案例中。一周人物志

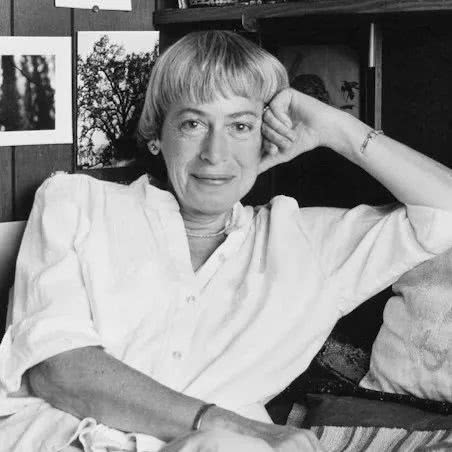

筆者希望上述經濟、文化和社會因素能夠讓人充分理解前文所述的以色列科幻歷史。以色列科幻亞文化“熱潮”的出現、科幻對海外影響(由其是來自美國的影響)的依賴、在海外影響消退后存在的滯后期,以及繁榮期結束后的猛烈退潮,都可以被視作這些因素共同作用的結果。而除了為筆者的觀點提供切中要害的明證外,筆者也希望這份社會學理論分析能夠被視作一份擁有通用診斷價值的分析,因為該學說對科幻亞文化(尤其是科幻圈)的解讀是可泛化的,而非僅僅局限在以色列科幻的案例中。一周人物志 厄休拉·勒古恩1929年10月21日,美國著名科幻/奇幻作家厄休拉·勒古恩(Ursula LeGuin)出生于加利福尼亞州伯克利市。勒古恩在科幻、奇幻、女性主義與青少年兒童文學領域均擁有巨大的影響力。她最廣為人知的作品包括奇幻小說《地海》系列、科幻小說《黑暗的左手》與《一無所有》等。這些作品共為她贏得了6次雨果獎、6次星云獎及近20次軌跡獎,并奠定了她“幻想文學女王”的地位。加拿大著名作家,《使女的故事》的作者瑪格麗特·阿特伍德更將其稱為她的靈感源泉。

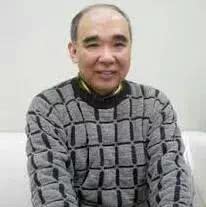

厄休拉·勒古恩1929年10月21日,美國著名科幻/奇幻作家厄休拉·勒古恩(Ursula LeGuin)出生于加利福尼亞州伯克利市。勒古恩在科幻、奇幻、女性主義與青少年兒童文學領域均擁有巨大的影響力。她最廣為人知的作品包括奇幻小說《地海》系列、科幻小說《黑暗的左手》與《一無所有》等。這些作品共為她贏得了6次雨果獎、6次星云獎及近20次軌跡獎,并奠定了她“幻想文學女王”的地位。加拿大著名作家,《使女的故事》的作者瑪格麗特·阿特伍德更將其稱為她的靈感源泉。 田中芳樹銀河英雄傳說1952年10月22日,日本科幻作家田中芳樹出生于熊本縣本渡市。田中芳樹對中國古代文學有深入的涉獵。他的代表作《銀河英雄傳說》系列在國內被譽為“太空版的《三國演義》”。該作品歷經兩輪動畫改編,在世界上已擁有大量的受眾。其他代表作品包括《亞爾斯蘭戰記》《創龍傳》等。

田中芳樹銀河英雄傳說1952年10月22日,日本科幻作家田中芳樹出生于熊本縣本渡市。田中芳樹對中國古代文學有深入的涉獵。他的代表作《銀河英雄傳說》系列在國內被譽為“太空版的《三國演義》”。該作品歷經兩輪動畫改編,在世界上已擁有大量的受眾。其他代表作品包括《亞爾斯蘭戰記》《創龍傳》等。 邁克爾·克萊頓科技驚悚小說之父1942年10月23日,美國著名暢銷書作家、導演邁克爾·克萊頓(MichaelCrichton)出生于伊利諾伊州芝加哥市。克萊頓的作品科技與動作成分濃厚,因此被冠以“科技驚悚小說之父”的稱號。代表作包括《侏羅紀公園》《天外來菌》《西部世界》《深海圓疑》等。

邁克爾·克萊頓科技驚悚小說之父1942年10月23日,美國著名暢銷書作家、導演邁克爾·克萊頓(MichaelCrichton)出生于伊利諾伊州芝加哥市。克萊頓的作品科技與動作成分濃厚,因此被冠以“科技驚悚小說之父”的稱號。代表作包括《侏羅紀公園》《天外來菌》《西部世界》《深海圓疑》等。 吉恩·羅登伯里星際迷航1991年10月24日,美國電視劇編劇兼出品人吉恩·羅登伯里(GeneRoddenberry)逝世于加利福尼亞州圣莫妮卡市,享年70歲。1964年,羅登伯里創造了科幻劇集《星際迷航》(StarTrek)。時至今日,該劇已成為足以與《星球大戰》比肩的太空史詩科幻劇。2007年,羅登伯里入選美國科幻與奇幻名人堂。

吉恩·羅登伯里星際迷航1991年10月24日,美國電視劇編劇兼出品人吉恩·羅登伯里(GeneRoddenberry)逝世于加利福尼亞州圣莫妮卡市,享年70歲。1964年,羅登伯里創造了科幻劇集《星際迷航》(StarTrek)。時至今日,該劇已成為足以與《星球大戰》比肩的太空史詩科幻劇。2007年,羅登伯里入選美國科幻與奇幻名人堂。 蓋爾·安妮·赫德1955年10月25日,美國電影制片人蓋爾·安妮·赫德(Gale AnneHurd)出生于加利福尼亞州洛杉磯市。赫德是瓦爾哈拉娛樂公司的創始人。除此之外,她還擔任了多部著名科幻電影/電視劇的制片人,這些作品包括《終結者三部曲》《異形2》《深淵》《絕世天劫》《行尸走肉》等。

蓋爾·安妮·赫德1955年10月25日,美國電影制片人蓋爾·安妮·赫德(Gale AnneHurd)出生于加利福尼亞州洛杉磯市。赫德是瓦爾哈拉娛樂公司的創始人。除此之外,她還擔任了多部著名科幻電影/電視劇的制片人,這些作品包括《終結者三部曲》《異形2》《深淵》《絕世天劫》《行尸走肉》等。 伯納德·沃爾夫1985年10月27日,美國作家伯納德·沃爾夫(BernardWolfe)逝世于加利福尼亞州卡拉巴薩斯市,享年70歲。沃爾夫在1951年發表了短篇小說《自畫像》,并在次年將其擴展為長篇小說《Limbo》。該小說入選大衛·普林格爾的《ScienceFiction: The 100 Best Novels》中。J·G·巴拉德甚至稱該作鼓舞他走上了小說創作的道路。

伯納德·沃爾夫1985年10月27日,美國作家伯納德·沃爾夫(BernardWolfe)逝世于加利福尼亞州卡拉巴薩斯市,享年70歲。沃爾夫在1951年發表了短篇小說《自畫像》,并在次年將其擴展為長篇小說《Limbo》。該小說入選大衛·普林格爾的《ScienceFiction: The 100 Best Novels》中。J·G·巴拉德甚至稱該作鼓舞他走上了小說創作的道路。 安格斯·麥克維卡1908年10月28日,蘇格蘭作家安格斯·麥克維卡(Angus MacVicar)出生于蘇格蘭阿蓋爾郡。麥克維卡的《The LostPlanet》系列是最早被譯為希伯來文的科幻小說。該系列對以色列的科幻發展產生了重要的影響。

安格斯·麥克維卡1908年10月28日,蘇格蘭作家安格斯·麥克維卡(Angus MacVicar)出生于蘇格蘭阿蓋爾郡。麥克維卡的《The LostPlanet》系列是最早被譯為希伯來文的科幻小說。該系列對以色列的科幻發展產生了重要的影響。 哈爾·W·霍爾科幻目錄大師1941年10月29日,美國目錄學家哈爾·W·霍爾(Hal W.Hall)出生于德克薩斯州韋科市。霍爾對科幻作品的編目工作始于《Science Fiction Book ReviewIndex》系列。此后,他又編纂了《Science Fiction ResearchIndex》,并陸續將奇幻作品也列入編目范圍內。他的《The Science Fiction and Fantasy ResearchIndex》已被轉化為線上的數據庫,內含大約八萬九千個條目。為了表彰他所做出的這些貢獻,2000年,科幻研究協會向他頒發了朝圣者獎,又在2009年向他頒發了托馬斯·D·克拉爾森獎。

哈爾·W·霍爾科幻目錄大師1941年10月29日,美國目錄學家哈爾·W·霍爾(Hal W.Hall)出生于德克薩斯州韋科市。霍爾對科幻作品的編目工作始于《Science Fiction Book ReviewIndex》系列。此后,他又編纂了《Science Fiction ResearchIndex》,并陸續將奇幻作品也列入編目范圍內。他的《The Science Fiction and Fantasy ResearchIndex》已被轉化為線上的數據庫,內含大約八萬九千個條目。為了表彰他所做出的這些貢獻,2000年,科幻研究協會向他頒發了朝圣者獎,又在2009年向他頒發了托馬斯·D·克拉爾森獎。 蒂姆·柯克1947年10月30日,美國藝術家蒂姆·柯克(TimKirk)出生于加利福尼亞州長灘市。柯克的碩士畢業設計包含了一組為托爾金的《魔戒》繪制的畫作。巴蘭坦圖書出版公司后來在這批畫作中挑選了十三幅,用于印制1975年的托爾金日歷。

蒂姆·柯克1947年10月30日,美國藝術家蒂姆·柯克(TimKirk)出生于加利福尼亞州長灘市。柯克的碩士畢業設計包含了一組為托爾金的《魔戒》繪制的畫作。巴蘭坦圖書出版公司后來在這批畫作中挑選了十三幅,用于印制1975年的托爾金日歷。 尼爾·斯蒂芬森編碼寶典1959年10月31日,美國科幻作家尼爾·斯蒂芬森(NealStephenson)出生于馬里蘭州米德堡市。斯蒂芬森的許多作品都與賽博朋克題材息息相關,其中蘊含的豐富的數學、密碼學、語言學、哲學和社會學知識讓他的小說充滿魅力。相關代表作包括《編碼寶典》《雪崩》《鉆石年代》等。

尼爾·斯蒂芬森編碼寶典1959年10月31日,美國科幻作家尼爾·斯蒂芬森(NealStephenson)出生于馬里蘭州米德堡市。斯蒂芬森的許多作品都與賽博朋克題材息息相關,其中蘊含的豐富的數學、密碼學、語言學、哲學和社會學知識讓他的小說充滿魅力。相關代表作包括《編碼寶典》《雪崩》《鉆石年代》等。 戈登·R·迪克森1923年11月1日,加-美科幻作家戈登·R·迪克森(Gordon R.Dickson)出生于加拿大阿爾伯塔省埃德蒙頓市。迪克森曾在1969年~1971年間擔任美國科幻作家協會的主席。他在自己的作品中深入探討了人類的本質,相關作品包括《Wayof the Pilgrim》《None but Man》等。2000年,迪克森入選科幻與奇幻名人堂。

戈登·R·迪克森1923年11月1日,加-美科幻作家戈登·R·迪克森(Gordon R.Dickson)出生于加拿大阿爾伯塔省埃德蒙頓市。迪克森曾在1969年~1971年間擔任美國科幻作家協會的主席。他在自己的作品中深入探討了人類的本質,相關作品包括《Wayof the Pilgrim》《None but Man》等。2000年,迪克森入選科幻與奇幻名人堂。 查爾斯·謝菲爾德另一臺太空電梯2002年11月2日,英國數學家、物理學家、科幻小說家查爾斯·謝菲爾德(Charles Sheffield)逝世于美國馬里蘭州銀泉市,享年67歲。謝菲爾德曾擔任過美國科幻與奇幻作家協會和美國宇航協會的主席,其作品曾多次獲得雨果獎。他的《The Web BetweentheWorlds》是一部講述太空電梯的建造經歷的科幻小說。該作品幾乎與阿瑟·克拉克的同題材著名作品《天堂的噴泉》在同一時間出版。

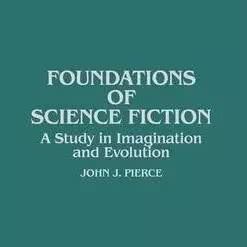

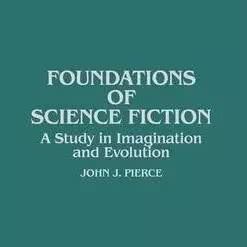

查爾斯·謝菲爾德另一臺太空電梯2002年11月2日,英國數學家、物理學家、科幻小說家查爾斯·謝菲爾德(Charles Sheffield)逝世于美國馬里蘭州銀泉市,享年67歲。謝菲爾德曾擔任過美國科幻與奇幻作家協會和美國宇航協會的主席,其作品曾多次獲得雨果獎。他的《The Web BetweentheWorlds》是一部講述太空電梯的建造經歷的科幻小說。該作品幾乎與阿瑟·克拉克的同題材著名作品《天堂的噴泉》在同一時間出版。 約翰·J·皮爾斯1941年11月3日,美國科幻編輯約翰·J·皮爾斯(John J.Pierce)出生。皮爾斯曾在1977年~1979年間擔任《Galaxy》雜志的編輯。他后來推出了一套有關科幻小說的評論性圖書《AStudy in Imagination and Evolution》。該書系由《Foundations of ScienceFiction: A Study in Imagination and Evolution》《Great Themes ofScience Fiction: A Study in Imagination and Evolution》《When WorldViews Collide》和《Odd Genre: A Study in Imagination andEvolution》組成。四本書共同構成了一套完整的科幻史體系。(原標題:在耶路撒冷,科幻是一種宗教嗎?)

約翰·J·皮爾斯1941年11月3日,美國科幻編輯約翰·J·皮爾斯(John J.Pierce)出生。皮爾斯曾在1977年~1979年間擔任《Galaxy》雜志的編輯。他后來推出了一套有關科幻小說的評論性圖書《AStudy in Imagination and Evolution》。該書系由《Foundations of ScienceFiction: A Study in Imagination and Evolution》《Great Themes ofScience Fiction: A Study in Imagination and Evolution》《When WorldViews Collide》和《Odd Genre: A Study in Imagination andEvolution》組成。四本書共同構成了一套完整的科幻史體系。(原標題:在耶路撒冷,科幻是一種宗教嗎?)

這類被排除的小說包括所有以“魔偶”(即在公元16世紀下半葉,比撒列拉比為保護猶太人而制造出的人造人)傳說為基礎的故事;除此之外,還有以米哈伊爾·布爾加科夫(MikhailBulgakov)的《大師與瑪格麗特》為首的圍繞魔法力量展開的作品(相當于希伯來語世界的《莫斯科的魔鬼》)。和艾薩克·巴什維斯·辛格(IssacBashevisSinger)依賴猶太魔法和宗教體系的小說類似,布爾加科夫的小說應該被歸為奇幻小說;類似的情況還有夏勒姆·巴比約夫(ShalomBabayof)的《火球》(Kadir Ha'esh),該小說講述了一位喀巴拉學者將他的養女許配給了一名外星人的故事。被排除在外的還有猶太復國主義的科幻作品。這些作品描繪了未來猶太國的樣貌。其中,B·Z·埃爾奇(B.Z.Herzl)的描繪了未來的猶太人烏托邦的《Altnoiland》通常被視作以色列的一張“藍圖”(埃爾奇的其他小說也同樣如此)。

這類被排除的小說包括所有以“魔偶”(即在公元16世紀下半葉,比撒列拉比為保護猶太人而制造出的人造人)傳說為基礎的故事;除此之外,還有以米哈伊爾·布爾加科夫(MikhailBulgakov)的《大師與瑪格麗特》為首的圍繞魔法力量展開的作品(相當于希伯來語世界的《莫斯科的魔鬼》)。和艾薩克·巴什維斯·辛格(IssacBashevisSinger)依賴猶太魔法和宗教體系的小說類似,布爾加科夫的小說應該被歸為奇幻小說;類似的情況還有夏勒姆·巴比約夫(ShalomBabayof)的《火球》(Kadir Ha'esh),該小說講述了一位喀巴拉學者將他的養女許配給了一名外星人的故事。被排除在外的還有猶太復國主義的科幻作品。這些作品描繪了未來猶太國的樣貌。其中,B·Z·埃爾奇(B.Z.Herzl)的描繪了未來的猶太人烏托邦的《Altnoiland》通常被視作以色列的一張“藍圖”(埃爾奇的其他小說也同樣如此)。 遵照這種認知,在1948年后出版的大量關于以色列的社會-政治生態的針砭時弊的烏托邦/反烏托邦作品同樣不應當被視為科幻小說。在其他的標準下,這之中有一些作品會被納入科幻范疇,尤其是阿莫斯·凱南(AmosKeinan)的《通往伊恩哈羅德的道路》(Haderech L'Ein Harod,該作講述了一個未來的以色列獨裁社會)及其續作《毀滅日2》(Shoah 2,該作詳細地描繪了以色列的滅亡和此后無休止的戰爭)。然而,盡管兩部作品在“未來史”這一題材下擁有相當重要的地位,但是在以色列的科幻迷、評論家、書商甚至出版商的眼中,它們都稱不上科幻小說。凱南自己甚至在他的全部訪談中都明確否認自己的作品是科幻作品。

遵照這種認知,在1948年后出版的大量關于以色列的社會-政治生態的針砭時弊的烏托邦/反烏托邦作品同樣不應當被視為科幻小說。在其他的標準下,這之中有一些作品會被納入科幻范疇,尤其是阿莫斯·凱南(AmosKeinan)的《通往伊恩哈羅德的道路》(Haderech L'Ein Harod,該作講述了一個未來的以色列獨裁社會)及其續作《毀滅日2》(Shoah 2,該作詳細地描繪了以色列的滅亡和此后無休止的戰爭)。然而,盡管兩部作品在“未來史”這一題材下擁有相當重要的地位,但是在以色列的科幻迷、評論家、書商甚至出版商的眼中,它們都稱不上科幻小說。凱南自己甚至在他的全部訪談中都明確否認自己的作品是科幻作品。 阿莫斯·凱南(1927-2009)以色列畫家、雕塑家、劇作家、小說家凱南有意避免為他的作品貼上科幻標簽的原因值得一探,這是因為我們不僅能夠從中意識到科幻在以色列的地位,還能借探究本身突出我們所選用的評價標準的實用本質。他這樣做的首要也是最明顯的動機源自于對科幻的環球共識(并非局限在以色列本土):整個文學界對科幻這一文學類型都充滿懷疑與敵視;另一個原因則是以色列特有的,其中涉及一場語言使用上的變革。在1978年以前,“科幻”一詞在希伯來語中的表述采用字面上的翻譯“madadimioni”。但是后來它變成了“madabidioni”——不是“科幻”,而是“偽科學”、“胡編亂造”或“傳說”。在這些新詞匯的基礎上,又衍生出科幻是“逃離主義”的觀念,從而導致科幻小說與奇幻小說被歸為一談。

阿莫斯·凱南(1927-2009)以色列畫家、雕塑家、劇作家、小說家凱南有意避免為他的作品貼上科幻標簽的原因值得一探,這是因為我們不僅能夠從中意識到科幻在以色列的地位,還能借探究本身突出我們所選用的評價標準的實用本質。他這樣做的首要也是最明顯的動機源自于對科幻的環球共識(并非局限在以色列本土):整個文學界對科幻這一文學類型都充滿懷疑與敵視;另一個原因則是以色列特有的,其中涉及一場語言使用上的變革。在1978年以前,“科幻”一詞在希伯來語中的表述采用字面上的翻譯“madadimioni”。但是后來它變成了“madabidioni”——不是“科幻”,而是“偽科學”、“胡編亂造”或“傳說”。在這些新詞匯的基礎上,又衍生出科幻是“逃離主義”的觀念,從而導致科幻小說與奇幻小說被歸為一談。 敵視科幻小說并將其斥為“偽科學”、“胡編亂造”的現象并非以色列獨有,圖為中國科幻發展史中著名的“精神污染事件”的導火索《科幻作品中的精神污染也應清理》,文章發表在1983年11月5日的《人民日報》上。而另一方面,堅決否認凱南的作品是科幻小說的讀者們卻又會將比奧伊·凱撒(Bioy Casare)的奇幻小說《入侵計劃》(Plan deEvasion)歸為科幻。因此,筆者所采用的標準不僅有助于將調查縮小到可行的范圍內,它同樣能夠避開分類不明造成的困擾(至少在以色列是如此)。20世紀50年代末~60年代初:短暫微小的繁榮在20世紀50年代末,科幻小說開始在以色列的文化舞臺上拋頭露面。當時,大多數科幻小說都來自美國,其中最先登陸以色列的是好萊塢的電影(諸如《目標月球》《當世界毀滅時》《地球停轉之日》《世界大戰》和《星戰毀滅計劃》等)。人們對科幻的興趣很快轉向圖書市場。以色列本土的出版商開始著手進行科幻小說向希伯來語的翻譯工作(這些作品同樣大多來自美國)。在該業務上,以Yanshuf和Ramdor為代表的大型出版公司做出的貢獻十分邊緣化(諸如K·F·克洛森的《明日歷險》和威爾遜·塔克的《來自明日的男人》)。不過,在同一時期,出現了一家名叫羅盤出版公司(Matzpen)的出版社,專營科幻小說翻譯工作。在該公司的努力下,羅伯特·海因萊因的《傀儡主人》、弗雷德里克·布朗(FredericBrown)的《瘋狂的宇宙》(What Mad Universe)以及弗蘭克·M·羅賓遜(Frank M.Robinson)的《力量》(The Power)等作品得以被引進以色列。然而這些譯介作品的銷量卻和編輯們的預期相差萬里。實踐證明,這次探索完全是賠本買賣,以至于羅盤出版公司很快就被迫宣告破產。而隨著該公司的倒閉,翻譯外文科幻作品并出版的整個產業便暫時偃旗息鼓了。在此期間誕生的三家科幻雜志同樣遭遇了和羅盤出版公司一樣的命運,其中兩家的倒閉時間甚至都和該公司基本吻合。三家雜志都沿用低成本印刷(可想而知,其質量同樣難以保證)、僅發表希伯來語作品、匿名編輯的政策。雜志上的作品全都是從英語世界引進的。

敵視科幻小說并將其斥為“偽科學”、“胡編亂造”的現象并非以色列獨有,圖為中國科幻發展史中著名的“精神污染事件”的導火索《科幻作品中的精神污染也應清理》,文章發表在1983年11月5日的《人民日報》上。而另一方面,堅決否認凱南的作品是科幻小說的讀者們卻又會將比奧伊·凱撒(Bioy Casare)的奇幻小說《入侵計劃》(Plan deEvasion)歸為科幻。因此,筆者所采用的標準不僅有助于將調查縮小到可行的范圍內,它同樣能夠避開分類不明造成的困擾(至少在以色列是如此)。20世紀50年代末~60年代初:短暫微小的繁榮在20世紀50年代末,科幻小說開始在以色列的文化舞臺上拋頭露面。當時,大多數科幻小說都來自美國,其中最先登陸以色列的是好萊塢的電影(諸如《目標月球》《當世界毀滅時》《地球停轉之日》《世界大戰》和《星戰毀滅計劃》等)。人們對科幻的興趣很快轉向圖書市場。以色列本土的出版商開始著手進行科幻小說向希伯來語的翻譯工作(這些作品同樣大多來自美國)。在該業務上,以Yanshuf和Ramdor為代表的大型出版公司做出的貢獻十分邊緣化(諸如K·F·克洛森的《明日歷險》和威爾遜·塔克的《來自明日的男人》)。不過,在同一時期,出現了一家名叫羅盤出版公司(Matzpen)的出版社,專營科幻小說翻譯工作。在該公司的努力下,羅伯特·海因萊因的《傀儡主人》、弗雷德里克·布朗(FredericBrown)的《瘋狂的宇宙》(What Mad Universe)以及弗蘭克·M·羅賓遜(Frank M.Robinson)的《力量》(The Power)等作品得以被引進以色列。然而這些譯介作品的銷量卻和編輯們的預期相差萬里。實踐證明,這次探索完全是賠本買賣,以至于羅盤出版公司很快就被迫宣告破產。而隨著該公司的倒閉,翻譯外文科幻作品并出版的整個產業便暫時偃旗息鼓了。在此期間誕生的三家科幻雜志同樣遭遇了和羅盤出版公司一樣的命運,其中兩家的倒閉時間甚至都和該公司基本吻合。三家雜志都沿用低成本印刷(可想而知,其質量同樣難以保證)、僅發表希伯來語作品、匿名編輯的政策。雜志上的作品全都是從英語世界引進的。 《宇宙:科幻故事》雜志封面第一份雜志名叫《科幻小說》(MadaDimioni),該雜志傾向于發表情節跌宕起伏的小說。值得一提的是,該雜志有一項怪癖——隱去作者和譯者的名字(鑒于譯者的水平很高,這種行徑應當遭到譴責)。《科幻小說》存活了十三期。第二份雜志和《科幻小說》誕生在同一年(1958年)。它誕生在特拉維夫,出自Tash-Ted出版公司之手,名叫《宇宙:科幻故事》(Cosmos:Science FictionStories)。雜志完全致力于刊發翻譯作品,諸如艾薩克·阿西莫夫、弗雷德里克·布朗、亨利·庫特納(HenriKuttner)、穆雷·倫斯特(Murray Leinster)、W·帕克(W. Parker)、羅伯特·謝克里(RobertScheckley)等人的小說。和競爭對手《科幻小說》不同,《宇宙:科幻故事》會為作品署上作者的名字(但仍然不標明譯者)。該雜志在刊行了四期以后宣告倒閉。

《宇宙:科幻故事》雜志封面第一份雜志名叫《科幻小說》(MadaDimioni),該雜志傾向于發表情節跌宕起伏的小說。值得一提的是,該雜志有一項怪癖——隱去作者和譯者的名字(鑒于譯者的水平很高,這種行徑應當遭到譴責)。《科幻小說》存活了十三期。第二份雜志和《科幻小說》誕生在同一年(1958年)。它誕生在特拉維夫,出自Tash-Ted出版公司之手,名叫《宇宙:科幻故事》(Cosmos:Science FictionStories)。雜志完全致力于刊發翻譯作品,諸如艾薩克·阿西莫夫、弗雷德里克·布朗、亨利·庫特納(HenriKuttner)、穆雷·倫斯特(Murray Leinster)、W·帕克(W. Parker)、羅伯特·謝克里(RobertScheckley)等人的小說。和競爭對手《科幻小說》不同,《宇宙:科幻故事》會為作品署上作者的名字(但仍然不標明譯者)。該雜志在刊行了四期以后宣告倒閉。 而最后一份希伯來語雜志名叫《飛俠哥頓》(FlashGordon)。雜志同樣誕生在特拉維夫,由Randor出版公司負責刊行。顧名思義,雜志上發表的是H·L·哈德爾(H. L.Halder)創作的“飛俠哥頓”太空西部冒險故事。譯者的名字依舊無緣見刊。雜志創刊于1963年,存活了七期。考慮到在整個60年代初引進以色列的科幻小說的數量,在同一時期,以色列唯一的本土科幻作家只在海外發表小說(至少就筆者所知是這樣的)這一現象便顯得十分諷刺了。這里的“唯一”指的是莫迪凱·羅斯瓦爾德(MordechaiRoshwald),其代表作有《七級》(Level Seven)和《小型末日》(A SmallArmageddon)。羅斯瓦爾德的這些末日小說都以英文寫就,經海涅曼出版公司(HeinemannPublishers,位于倫敦)出版,并且至今仍未被譯為希伯來語。所有這些現象都在表明:在這一時期,以色列唯一的科幻作家并不在乎本土的讀者。

而最后一份希伯來語雜志名叫《飛俠哥頓》(FlashGordon)。雜志同樣誕生在特拉維夫,由Randor出版公司負責刊行。顧名思義,雜志上發表的是H·L·哈德爾(H. L.Halder)創作的“飛俠哥頓”太空西部冒險故事。譯者的名字依舊無緣見刊。雜志創刊于1963年,存活了七期。考慮到在整個60年代初引進以色列的科幻小說的數量,在同一時期,以色列唯一的本土科幻作家只在海外發表小說(至少就筆者所知是這樣的)這一現象便顯得十分諷刺了。這里的“唯一”指的是莫迪凱·羅斯瓦爾德(MordechaiRoshwald),其代表作有《七級》(Level Seven)和《小型末日》(A SmallArmageddon)。羅斯瓦爾德的這些末日小說都以英文寫就,經海涅曼出版公司(HeinemannPublishers,位于倫敦)出版,并且至今仍未被譯為希伯來語。所有這些現象都在表明:在這一時期,以色列唯一的科幻作家并不在乎本土的讀者。 莫迪凱·羅斯瓦爾德(1921-2015)美國學者、作家,出生于烏克蘭,后移民以色列,在此出版了一系列科幻小說20世紀70年代末~80年代初:翻譯與雜志伴隨著《飛俠哥頓》雜志的垮臺,第一波小型科幻“熱潮”陷入沉寂。在接下來的15年里,科幻的存在幾乎可以忽略不計。在此期間,仍然出現了一些翻譯作品(諸如阿西莫夫的《我,機器人》和《九個明天》)。它們的誕生很大程度上受到了《2001太空漫游》或《天外來菌》的風行的影響。然而科幻雜志領域卻仍然一片空白,包括有組織的科幻社群在內的任何能夠被稱作希伯來本土科幻的事物也都處在同樣的境地。

莫迪凱·羅斯瓦爾德(1921-2015)美國學者、作家,出生于烏克蘭,后移民以色列,在此出版了一系列科幻小說20世紀70年代末~80年代初:翻譯與雜志伴隨著《飛俠哥頓》雜志的垮臺,第一波小型科幻“熱潮”陷入沉寂。在接下來的15年里,科幻的存在幾乎可以忽略不計。在此期間,仍然出現了一些翻譯作品(諸如阿西莫夫的《我,機器人》和《九個明天》)。它們的誕生很大程度上受到了《2001太空漫游》或《天外來菌》的風行的影響。然而科幻雜志領域卻仍然一片空白,包括有組織的科幻社群在內的任何能夠被稱作希伯來本土科幻的事物也都處在同樣的境地。 在70年代末,局勢發生了劇烈變化。Am-Oved、Masada、Ma’ariv和Zmora-Bitan-Modan都開設了科幻小說書系。算上Ledori、OrAm、Ramdor、Schocken、RavMecher等出版公司以后,參與科幻出版的出版社已有十余家。這些出版社總共推出了超過190本翻譯作品,其中不乏經典之作:阿爾弗雷德·貝斯特的《群星,我的歸宿》和《被毀滅的人》、阿瑟·克拉克的《童年的終結》、約瑟夫·法默(JosephFarmer)的《走向你們散落的身體》(To Your Scattered BodiesGo)、喬·霍爾德曼的《千年戰爭》、羅伯特·海因萊因的《嚴厲的月亮》、弗蘭克·赫伯特的《沙丘》、厄休拉·勒古恩的《黑暗的左手》、弗里茨·萊伯(FritzLeiber)的《流浪者》(TheWanderer)、麥金泰爾的《夢蛇》、小沃爾特·米勒的《萊博維茨的贊歌》、拉里·尼文的《環形世界》、弗雷德里克·波爾的《通向宇宙之門》和《跨越藍色黑洞》(Beyondthe Blue Event Horizon)、羅伯特·西爾弗伯格的《迷宮中的人》(The Man in theMaze)、克利福德·西馬克的《星際驛站》,以及羅杰·澤拉茲尼的《光明王》。譯作的質量參差不齊,但部分作品非常優秀(由其是Am-Oved家的)。

在70年代末,局勢發生了劇烈變化。Am-Oved、Masada、Ma’ariv和Zmora-Bitan-Modan都開設了科幻小說書系。算上Ledori、OrAm、Ramdor、Schocken、RavMecher等出版公司以后,參與科幻出版的出版社已有十余家。這些出版社總共推出了超過190本翻譯作品,其中不乏經典之作:阿爾弗雷德·貝斯特的《群星,我的歸宿》和《被毀滅的人》、阿瑟·克拉克的《童年的終結》、約瑟夫·法默(JosephFarmer)的《走向你們散落的身體》(To Your Scattered BodiesGo)、喬·霍爾德曼的《千年戰爭》、羅伯特·海因萊因的《嚴厲的月亮》、弗蘭克·赫伯特的《沙丘》、厄休拉·勒古恩的《黑暗的左手》、弗里茨·萊伯(FritzLeiber)的《流浪者》(TheWanderer)、麥金泰爾的《夢蛇》、小沃爾特·米勒的《萊博維茨的贊歌》、拉里·尼文的《環形世界》、弗雷德里克·波爾的《通向宇宙之門》和《跨越藍色黑洞》(Beyondthe Blue Event Horizon)、羅伯特·西爾弗伯格的《迷宮中的人》(The Man in theMaze)、克利福德·西馬克的《星際驛站》,以及羅杰·澤拉茲尼的《光明王》。譯作的質量參差不齊,但部分作品非常優秀(由其是Am-Oved家的)。 Am-Oved出版公司伴隨著翻譯規模的迅速擴大,科幻雜志的復興也開始了。在這一時期總共出現了四家雜志,其中兩家曇花一現,在創刊號問世后便停刊了。兩家雜志其一名叫《明日世界》(OlamHamachar),于1979年誕生在特拉維夫,其主編為阿米爾·加弗里埃利(Amir Gavrielli)和雅各布·奧爾(JacobOr),出版社是Khotam出版公司。除了刊發小說(作者和譯者的名字仍然是隱藏起來的)外,該雜志還發表漫畫和關于美國太空計劃、UFO、機器人等內容的文章。另一份雜志名叫《偽科學》(MadaBidioni),經Dvir-Katzman出版公司之手于1982年在特拉維夫問世。它的創刊號完全被用于發表波爾·安德森的小說《藏身地》(HidingPlace),作品的翻譯由雜志編輯阿維·卡茲曼(Avi Katzman)擔任。同時期的另外兩家雜志要更加長壽。《宇宙》(Cosmos)雜志——和50年代的《宇宙:科幻故事》除了匿名政策外毫無關系——主要向讀者提供《阿西莫夫科幻小說》雜志的希伯來語版,不過雜志的“給編輯的信”欄目是本土化的。除此之外,雜志偶爾也會刊載以色列作家的科幻新作。雜志由Atid出版公司在拉馬特沙龍出版發行,編輯由D·科爾(D.Kol)擔任。《宇宙》總共刊發了六期(全部在1979年問世)。雖然頗具潛力,但是雜志卻最終卻死于慘淡的銷量、低到不可思議的定價和對宣傳投入的輕視上。

Am-Oved出版公司伴隨著翻譯規模的迅速擴大,科幻雜志的復興也開始了。在這一時期總共出現了四家雜志,其中兩家曇花一現,在創刊號問世后便停刊了。兩家雜志其一名叫《明日世界》(OlamHamachar),于1979年誕生在特拉維夫,其主編為阿米爾·加弗里埃利(Amir Gavrielli)和雅各布·奧爾(JacobOr),出版社是Khotam出版公司。除了刊發小說(作者和譯者的名字仍然是隱藏起來的)外,該雜志還發表漫畫和關于美國太空計劃、UFO、機器人等內容的文章。另一份雜志名叫《偽科學》(MadaBidioni),經Dvir-Katzman出版公司之手于1982年在特拉維夫問世。它的創刊號完全被用于發表波爾·安德森的小說《藏身地》(HidingPlace),作品的翻譯由雜志編輯阿維·卡茲曼(Avi Katzman)擔任。同時期的另外兩家雜志要更加長壽。《宇宙》(Cosmos)雜志——和50年代的《宇宙:科幻故事》除了匿名政策外毫無關系——主要向讀者提供《阿西莫夫科幻小說》雜志的希伯來語版,不過雜志的“給編輯的信”欄目是本土化的。除此之外,雜志偶爾也會刊載以色列作家的科幻新作。雜志由Atid出版公司在拉馬特沙龍出版發行,編輯由D·科爾(D.Kol)擔任。《宇宙》總共刊發了六期(全部在1979年問世)。雖然頗具潛力,但是雜志卻最終卻死于慘淡的銷量、低到不可思議的定價和對宣傳投入的輕視上。 而最后一份雜志《幻想國2000》(Fantasia2000,后簡寫為《幻想國》)不僅成為了以色列最長壽的科幻雜志,還成為了迄今為止以色列國內最重要的專業科幻刊物。在連續三代編輯部成員和特拉維夫的兩家出版公司(E.Tene和Hyperion出版公司)的努力下,雜志在1978年12月~1984年年底之間共刊發了44期。值得一提的是,即便該雜志的售價在以色列高舉所有雜志的第二位,但它卻仍然經久不衰,且擁有相當龐大的讀者群體(最高曾達6000人)。不過,《幻想國》的風靡還是因為不論是文學質量還是排版水平,它都一直能讓讀者感到物有所值。和許多科幻雜志一樣,《幻想國》上設有一系列常設專欄:給編輯的信、世界科幻新聞、著名科幻作家檔案、科學發展,除此之外,還有關于科幻、推想科學、未來學等的內容的多種多樣的文章。雜志的主體仍然是小說,這些小說大多是從《奇幻與科幻小說雜志》(TheMagazine of Fantasy and ScienceFiction)上翻譯而來的,不過其來源卻并非僅此一家。除了會標明作者和譯者外,《幻想國》還會定期刊發本土科幻作品。1978年~1984年間:本土科幻在允許讀者暢享高質量的科幻作品的同時,《幻想國》雜志也為以色列的作家們提供了一條發表作品的渠道。在雜志的創辦者兼主編啊阿哈龍·豪普特曼(AharonHauptman)的鼓勵下,一些本國作家抓住了這個機會,開始創作屬于他們自己的科幻小說。然而他們創作的作品只有一部分是包含猶太人或以色列主題的,剩下的那些作品讀起來和《Analog》或《奇幻與科幻小說雜志》上的作品大同小異。

而最后一份雜志《幻想國2000》(Fantasia2000,后簡寫為《幻想國》)不僅成為了以色列最長壽的科幻雜志,還成為了迄今為止以色列國內最重要的專業科幻刊物。在連續三代編輯部成員和特拉維夫的兩家出版公司(E.Tene和Hyperion出版公司)的努力下,雜志在1978年12月~1984年年底之間共刊發了44期。值得一提的是,即便該雜志的售價在以色列高舉所有雜志的第二位,但它卻仍然經久不衰,且擁有相當龐大的讀者群體(最高曾達6000人)。不過,《幻想國》的風靡還是因為不論是文學質量還是排版水平,它都一直能讓讀者感到物有所值。和許多科幻雜志一樣,《幻想國》上設有一系列常設專欄:給編輯的信、世界科幻新聞、著名科幻作家檔案、科學發展,除此之外,還有關于科幻、推想科學、未來學等的內容的多種多樣的文章。雜志的主體仍然是小說,這些小說大多是從《奇幻與科幻小說雜志》(TheMagazine of Fantasy and ScienceFiction)上翻譯而來的,不過其來源卻并非僅此一家。除了會標明作者和譯者外,《幻想國》還會定期刊發本土科幻作品。1978年~1984年間:本土科幻在允許讀者暢享高質量的科幻作品的同時,《幻想國》雜志也為以色列的作家們提供了一條發表作品的渠道。在雜志的創辦者兼主編啊阿哈龍·豪普特曼(AharonHauptman)的鼓勵下,一些本國作家抓住了這個機會,開始創作屬于他們自己的科幻小說。然而他們創作的作品只有一部分是包含猶太人或以色列主題的,剩下的那些作品讀起來和《Analog》或《奇幻與科幻小說雜志》上的作品大同小異。 阿哈龍·豪普特曼以色列未來學家,以色列科幻協會創始人之一在同期的科幻圖書中,類似的現象同樣普遍存在,而且在不到一打的本土長篇科幻小說中,又有一半作品完全不值一提:這些作品是自出版的,最多只能賣出200~300本。不論在科學性還是文學性上,它們都糟糕透頂,無一例外。作品中充滿了明顯的語法錯誤、低俗的遣詞、漏洞百出的情節……不過,另外六部作品卻應當獲得足夠的關注。首先是大衛·梅拉米德(David Melamed)的《考倫迪的鬣狗》(Tsavua inCorundy)——一部由七篇互不相關的短篇小說(其中一些發表在《幻想國》上)組成的個人作品集;下一部,也是最優秀的一部作品,是希勒爾·達姆龍(HillelDamron)的《性別戰爭》(MilchemetHaminin,該作品的一部分同樣在出版前刊載在了《幻想國》雜志上)。地處耶路撒冷的多米諾出版公司(DominoPress)——一家主流文學出版社——出版了該作品。作品用悲觀的口吻講述了一場男性反抗軍向女性統治者發起的戰爭,以及由此導致的一場社會災難(據達姆龍宣稱,他寫作此書的目的是為了提醒人們警惕當代的環球社會發展趨勢)。

阿哈龍·豪普特曼以色列未來學家,以色列科幻協會創始人之一在同期的科幻圖書中,類似的現象同樣普遍存在,而且在不到一打的本土長篇科幻小說中,又有一半作品完全不值一提:這些作品是自出版的,最多只能賣出200~300本。不論在科學性還是文學性上,它們都糟糕透頂,無一例外。作品中充滿了明顯的語法錯誤、低俗的遣詞、漏洞百出的情節……不過,另外六部作品卻應當獲得足夠的關注。首先是大衛·梅拉米德(David Melamed)的《考倫迪的鬣狗》(Tsavua inCorundy)——一部由七篇互不相關的短篇小說(其中一些發表在《幻想國》上)組成的個人作品集;下一部,也是最優秀的一部作品,是希勒爾·達姆龍(HillelDamron)的《性別戰爭》(MilchemetHaminin,該作品的一部分同樣在出版前刊載在了《幻想國》雜志上)。地處耶路撒冷的多米諾出版公司(DominoPress)——一家主流文學出版社——出版了該作品。作品用悲觀的口吻講述了一場男性反抗軍向女性統治者發起的戰爭,以及由此導致的一場社會災難(據達姆龍宣稱,他寫作此書的目的是為了提醒人們警惕當代的環球社會發展趨勢)。 另外四部科幻作品的名氣要小一些,其中兩部作品——《天才基因》(ZirmatHachamim,1982)和《月球——基因天堂》(Luna—Gan EdenGeneti,1985)——由基因學教授羅姆·莫夫(RomMoav)在病入膏肓期間寫就。兩部作品都表達了有關人類基因改造的暢想和對沉溺于篡改基因所導致的社會后果的反思。魯斯·布魯默特(RuthBlumert)的《角樓》(Hatzariach)則另辟蹊徑,講述了一個風格和卡夫卡的《審判》類似的奇幻故事。最后一本,也是六本書里排末位的一本,是I·布西當(I.Boussidan)的《他們來自異界》(Sod Harishonim),作品講述了一場平淡無奇的外星人入侵。除了闡明《幻想國》對以色列科幻界產生的影響外,我所列舉的書目同樣指出了以色列科幻作家所面對的若干可能性:他們可以選擇去模仿國外的作品,也可以嘗試創作跳出既有歷史文化和時間的預演性的、符號化的,或詩意化的小說。筆者將在接下來的社會學理論分析中解釋上述困境的部分成因,不過一個明顯的成因,即讓作家選擇去模仿海外作品的動機,顯然是因為作家希望去迎合以色列讀者/科幻迷的口味,而讀者的口味又受到了大量被譯為希伯來文的海外科幻書籍以及雜志上的文章的影響。1978年~1982年:以色列科幻圈與科幻出版物數量的顯著提升幾乎同時發生的還有以色列科幻迷俱樂部的出現。創建俱樂部的首次嘗試在1978年由一位新加入以色列國籍的蒙特利爾移民發起,最終以失敗告終。但是在次年,在另一位美國人和包括筆者在內的三位耶路撒冷人的配合下,一位旅居耶路撒冷的美國女人受到《幻想國》雜志出現的鼓舞,成功在當地建立了一個活躍的俱樂部。該組織主辦了以色列有史以來的首屆(也是迄今為止的唯一一屆)科幻大會。大會于1981年3月在耶路撒冷舉辦,在全國范圍內總共吸引了750~900名科幻迷參會。在首屆大會成功舉辦以后,本應有一場國際級的科幻大會,編號為“Jerucon 82”,但因資金匱乏,該計劃最終不幸流產。耶路撒冷的科幻俱樂部的成功又進一步催生出了其他的俱樂部。這些俱樂部分散在特拉維夫、阿什凱隆、埃拉特、霍隆等地,其中最引人注目的是霍隆地區的。該地區的科幻俱樂部推出了以色列唯一的一份愛好者雜志《世界》(Olamot)。雜志總共發行了兩期(兩期都是油印的,每期10頁),內容包括發生在當地的科幻趣聞、原創短篇科幻小說、書評等。

另外四部科幻作品的名氣要小一些,其中兩部作品——《天才基因》(ZirmatHachamim,1982)和《月球——基因天堂》(Luna—Gan EdenGeneti,1985)——由基因學教授羅姆·莫夫(RomMoav)在病入膏肓期間寫就。兩部作品都表達了有關人類基因改造的暢想和對沉溺于篡改基因所導致的社會后果的反思。魯斯·布魯默特(RuthBlumert)的《角樓》(Hatzariach)則另辟蹊徑,講述了一個風格和卡夫卡的《審判》類似的奇幻故事。最后一本,也是六本書里排末位的一本,是I·布西當(I.Boussidan)的《他們來自異界》(Sod Harishonim),作品講述了一場平淡無奇的外星人入侵。除了闡明《幻想國》對以色列科幻界產生的影響外,我所列舉的書目同樣指出了以色列科幻作家所面對的若干可能性:他們可以選擇去模仿國外的作品,也可以嘗試創作跳出既有歷史文化和時間的預演性的、符號化的,或詩意化的小說。筆者將在接下來的社會學理論分析中解釋上述困境的部分成因,不過一個明顯的成因,即讓作家選擇去模仿海外作品的動機,顯然是因為作家希望去迎合以色列讀者/科幻迷的口味,而讀者的口味又受到了大量被譯為希伯來文的海外科幻書籍以及雜志上的文章的影響。1978年~1982年:以色列科幻圈與科幻出版物數量的顯著提升幾乎同時發生的還有以色列科幻迷俱樂部的出現。創建俱樂部的首次嘗試在1978年由一位新加入以色列國籍的蒙特利爾移民發起,最終以失敗告終。但是在次年,在另一位美國人和包括筆者在內的三位耶路撒冷人的配合下,一位旅居耶路撒冷的美國女人受到《幻想國》雜志出現的鼓舞,成功在當地建立了一個活躍的俱樂部。該組織主辦了以色列有史以來的首屆(也是迄今為止的唯一一屆)科幻大會。大會于1981年3月在耶路撒冷舉辦,在全國范圍內總共吸引了750~900名科幻迷參會。在首屆大會成功舉辦以后,本應有一場國際級的科幻大會,編號為“Jerucon 82”,但因資金匱乏,該計劃最終不幸流產。耶路撒冷的科幻俱樂部的成功又進一步催生出了其他的俱樂部。這些俱樂部分散在特拉維夫、阿什凱隆、埃拉特、霍隆等地,其中最引人注目的是霍隆地區的。該地區的科幻俱樂部推出了以色列唯一的一份愛好者雜志《世界》(Olamot)。雜志總共發行了兩期(兩期都是油印的,每期10頁),內容包括發生在當地的科幻趣聞、原創短篇科幻小說、書評等。 謝爾頓·泰特爾鮑姆加拿大記者、科幻評論家,1977年~1985年間定居以色列,在此嘗試創辦以色列的首個科幻愛好者俱樂部,以失敗告終。這些俱樂部的存在讓愛好者之間的交流成為了可能,很快,學術界也開始出現了類似的情況。雖然以色列的大學總共開設了四門科幻/奇幻主題的課程,兩門位于耶路撒冷(開設院系是希伯萊大學的哲學與社會學院),另外兩門分別開設在特拉維夫大學和本古里安大學,但是直到耶路撒冷的愛好者俱樂部成立后不久,一批學者們才開始在特拉維夫聚首,談論科幻、科學和奇幻。在1981年以前,他們的研討會一直會定期舉辦,這一組織的成員們同樣曾經和耶路撒冷的科幻俱樂部一起參與了“Jerucon82”的籌辦。毫無疑問,這些活動的出現在一定程度上影響了以色列的兩家大型報社。《晚禱報》(Ma'ariv)和《新消息報》(YediothAharonot)開始在他們的報紙上刊載原創短篇科幻小說。這些作品通常出現在周末版報紙的文學補充欄目里,上書欄目名稱“科幻小說”。作者在報紙上發表小說的原因有兩點:其一是會有更多人讀他們的作品(這些報紙的讀者數量遠超《幻想國》);其二是報紙會付他們稿酬,而《幻想國》只會付錢給譯者(還不總是如此)。當前,尚不存在能夠揭示以色列科幻愛好者的社會/統計學特征的系統或客觀的數據。不過,就筆者的個人經驗而言,這一群體幾乎完全由年輕人組成,其年齡分布在17歲~25歲之間。

謝爾頓·泰特爾鮑姆加拿大記者、科幻評論家,1977年~1985年間定居以色列,在此嘗試創辦以色列的首個科幻愛好者俱樂部,以失敗告終。這些俱樂部的存在讓愛好者之間的交流成為了可能,很快,學術界也開始出現了類似的情況。雖然以色列的大學總共開設了四門科幻/奇幻主題的課程,兩門位于耶路撒冷(開設院系是希伯萊大學的哲學與社會學院),另外兩門分別開設在特拉維夫大學和本古里安大學,但是直到耶路撒冷的愛好者俱樂部成立后不久,一批學者們才開始在特拉維夫聚首,談論科幻、科學和奇幻。在1981年以前,他們的研討會一直會定期舉辦,這一組織的成員們同樣曾經和耶路撒冷的科幻俱樂部一起參與了“Jerucon82”的籌辦。毫無疑問,這些活動的出現在一定程度上影響了以色列的兩家大型報社。《晚禱報》(Ma'ariv)和《新消息報》(YediothAharonot)開始在他們的報紙上刊載原創短篇科幻小說。這些作品通常出現在周末版報紙的文學補充欄目里,上書欄目名稱“科幻小說”。作者在報紙上發表小說的原因有兩點:其一是會有更多人讀他們的作品(這些報紙的讀者數量遠超《幻想國》);其二是報紙會付他們稿酬,而《幻想國》只會付錢給譯者(還不總是如此)。當前,尚不存在能夠揭示以色列科幻愛好者的社會/統計學特征的系統或客觀的數據。不過,就筆者的個人經驗而言,這一群體幾乎完全由年輕人組成,其年齡分布在17歲~25歲之間。 以色列科幻大會(ICon)上的愛好者們更進一步,以色列的科幻愛好者可分為兩類。其中一類人出生在英語國家,因此十分了解英語科幻小說。對這類人來說,將科幻小說從英語譯成希伯來語是完全沒有必要的,尤其是在以色列的平裝書的平均售價高達8美元的情況下(相比于300~500美元的平均月薪,這稱得上是高價了)。然而這些愛好者一方面會保持著與北美/英國科幻愛好者的聯系,另一方面卻并不會完全放棄參與以色列本土的科幻活動。恰恰相反,即便是那些英語水平極高的人,也同樣會參與到當地的活動中,希望和其他人分享科幻帶來的樂趣,并學習以色列文化。另一類愛好者是幾乎或完全不懂英語,并且與海外沒有任何聯系的以色列本地人(顯然這類人在兩類人中占多數)。對他們來說,就連《Analog》或《奇幻與科幻小說雜志》都是陌生的。特拉維夫科幻俱樂部的一位高級會員甚至不知道羅伯特·海因萊因是誰。因此,顯而易見的是,這群愛好者代表了大量翻譯作品的潛在市場,并且他們在愛好者組織中的存在大大促進了科幻小說翻譯行業的成長。1982年~1985年:以色列的科幻環境在1982年,有組織的愛好者活動迅速衰落。到了1983年初,所有本土科幻社團都消失了。第一個垮臺的便是最為活躍的耶路撒冷科幻俱樂部——在三位領袖歸國后,該組織迅速土崩瓦解,并在1982年徹底滅亡。位于霍隆的科幻團體則經歷了一場猝死而非漫長的衰落:1982年10月,在它的最后一場會議上,組織頒發了以色列科幻領域的首個獎項。獲獎作品全部是發表在《幻想國》雜志上的短篇小說。雖然氛圍喜慶,但是一股陰郁的情緒卻在暗中席卷了整個組織。這種情緒主要源自《幻想國》雜志叵測的前途。雜志前17期的編輯部成員包括艾利·特尼(EliTene)、多弗·萊爾(DovLerer)、齊皮(Zippi)和阿哈龍·豪普特曼四人,接下來13期的編輯工作則完全由豪普特曼一人承擔。然而此后,在豪普特曼和Hyperion出版公司之間爆發了漫長的爭執,其原因在于出版方決定削減《幻想國》雜志的內容數量,不再向譯者支付稿酬,且不再定期發行雜志。爭執最終導致豪普特曼在1982年夏季離職。接下來13期的主編蓋比·佩雷格(GabiPeleg)雖然足夠勝任編輯工作,卻對以色列的科幻亞文化一無所知,因此也未能繼續對本國的作家提供支持與鼓勵。在這樣的局面下,AmOvid出版公司的首席科幻翻譯埃曼紐爾·洛塔姆(EmanuelLotam)的加盟(從《幻想國》第38期開始)也于事無補(洛塔姆利用《幻想國》雜志表達他對“硬科幻”的偏好,尤其是對拉里·尼文的作品的偏好)。于是,等到前文的那位首次嘗試建立科幻組織的加拿大人謝爾頓·泰特爾鮑姆(SheldonTeitelbaum)加入編輯部時,《幻想國》雜志已經再也不可能重拾和愛好者社群的聯系了,因為到了這個時候,愛好者社群已經消失得無影無蹤了。

以色列科幻大會(ICon)上的愛好者們更進一步,以色列的科幻愛好者可分為兩類。其中一類人出生在英語國家,因此十分了解英語科幻小說。對這類人來說,將科幻小說從英語譯成希伯來語是完全沒有必要的,尤其是在以色列的平裝書的平均售價高達8美元的情況下(相比于300~500美元的平均月薪,這稱得上是高價了)。然而這些愛好者一方面會保持著與北美/英國科幻愛好者的聯系,另一方面卻并不會完全放棄參與以色列本土的科幻活動。恰恰相反,即便是那些英語水平極高的人,也同樣會參與到當地的活動中,希望和其他人分享科幻帶來的樂趣,并學習以色列文化。另一類愛好者是幾乎或完全不懂英語,并且與海外沒有任何聯系的以色列本地人(顯然這類人在兩類人中占多數)。對他們來說,就連《Analog》或《奇幻與科幻小說雜志》都是陌生的。特拉維夫科幻俱樂部的一位高級會員甚至不知道羅伯特·海因萊因是誰。因此,顯而易見的是,這群愛好者代表了大量翻譯作品的潛在市場,并且他們在愛好者組織中的存在大大促進了科幻小說翻譯行業的成長。1982年~1985年:以色列的科幻環境在1982年,有組織的愛好者活動迅速衰落。到了1983年初,所有本土科幻社團都消失了。第一個垮臺的便是最為活躍的耶路撒冷科幻俱樂部——在三位領袖歸國后,該組織迅速土崩瓦解,并在1982年徹底滅亡。位于霍隆的科幻團體則經歷了一場猝死而非漫長的衰落:1982年10月,在它的最后一場會議上,組織頒發了以色列科幻領域的首個獎項。獲獎作品全部是發表在《幻想國》雜志上的短篇小說。雖然氛圍喜慶,但是一股陰郁的情緒卻在暗中席卷了整個組織。這種情緒主要源自《幻想國》雜志叵測的前途。雜志前17期的編輯部成員包括艾利·特尼(EliTene)、多弗·萊爾(DovLerer)、齊皮(Zippi)和阿哈龍·豪普特曼四人,接下來13期的編輯工作則完全由豪普特曼一人承擔。然而此后,在豪普特曼和Hyperion出版公司之間爆發了漫長的爭執,其原因在于出版方決定削減《幻想國》雜志的內容數量,不再向譯者支付稿酬,且不再定期發行雜志。爭執最終導致豪普特曼在1982年夏季離職。接下來13期的主編蓋比·佩雷格(GabiPeleg)雖然足夠勝任編輯工作,卻對以色列的科幻亞文化一無所知,因此也未能繼續對本國的作家提供支持與鼓勵。在這樣的局面下,AmOvid出版公司的首席科幻翻譯埃曼紐爾·洛塔姆(EmanuelLotam)的加盟(從《幻想國》第38期開始)也于事無補(洛塔姆利用《幻想國》雜志表達他對“硬科幻”的偏好,尤其是對拉里·尼文的作品的偏好)。于是,等到前文的那位首次嘗試建立科幻組織的加拿大人謝爾頓·泰特爾鮑姆(SheldonTeitelbaum)加入編輯部時,《幻想國》雜志已經再也不可能重拾和愛好者社群的聯系了,因為到了這個時候,愛好者社群已經消失得無影無蹤了。 希伯來語《火星公主》的封面作者為埃德加·賴斯·巴勒斯,譯者為埃曼紐爾·洛塔姆而伴隨著愛好者社群的消亡,譯文科幻作品的數量以肉眼可見的速度迅速下跌。在1982年~1983年間出版的譯文科幻圖書寥寥無幾,其中絕大多數還是因為譯者有約在先。早前活躍在1978年~1981年間的十家出版公司,如今只有AmOved、Zmora-Bitan和Keter三家仍在出版科幻小說。在1984年,局面依舊如故,1985年也如此。以色列科幻的變遷:不完善的解讀筆者對以色列科幻史的追溯引出了一個文學-社會學問題:為何以色列科幻會經歷著如此周期性的漲落?針對這個問題,有兩個假設。然而對筆者而言,它們或多或少都無法完美地回答該問題。第一種假設將科幻的繁榮和衰落歸因于軍事冒險主義。在這種假設下,以色列科幻在1982年~1985年間的“破產”是因為以色列對黎巴嫩的入侵,而60年代的另一次衰退則與“六日戰爭”聯系密切。然而事實卻與這一假設背道而馳。早在以色列軍隊在1982年6月入侵黎巴嫩以前,以色列本國的科幻活動的熱度便已經在冷卻了。60年代的科幻衰退更是比1967年6月的戰爭要早三到四年。而另一方面,不論是1956年的“西奈戰役”,還是1973年的“贖罪日戰爭”,都未能導致科幻“破產”的局面。出于同樣的原因,以色列科幻并未能在贖罪日戰爭或六日戰爭結束后獲得“繁榮”的現象已經足以說明科幻的命運并不掌握在以色列軍隊的手中。

希伯來語《火星公主》的封面作者為埃德加·賴斯·巴勒斯,譯者為埃曼紐爾·洛塔姆而伴隨著愛好者社群的消亡,譯文科幻作品的數量以肉眼可見的速度迅速下跌。在1982年~1983年間出版的譯文科幻圖書寥寥無幾,其中絕大多數還是因為譯者有約在先。早前活躍在1978年~1981年間的十家出版公司,如今只有AmOved、Zmora-Bitan和Keter三家仍在出版科幻小說。在1984年,局面依舊如故,1985年也如此。以色列科幻的變遷:不完善的解讀筆者對以色列科幻史的追溯引出了一個文學-社會學問題:為何以色列科幻會經歷著如此周期性的漲落?針對這個問題,有兩個假設。然而對筆者而言,它們或多或少都無法完美地回答該問題。第一種假設將科幻的繁榮和衰落歸因于軍事冒險主義。在這種假設下,以色列科幻在1982年~1985年間的“破產”是因為以色列對黎巴嫩的入侵,而60年代的另一次衰退則與“六日戰爭”聯系密切。然而事實卻與這一假設背道而馳。早在以色列軍隊在1982年6月入侵黎巴嫩以前,以色列本國的科幻活動的熱度便已經在冷卻了。60年代的科幻衰退更是比1967年6月的戰爭要早三到四年。而另一方面,不論是1956年的“西奈戰役”,還是1973年的“贖罪日戰爭”,都未能導致科幻“破產”的局面。出于同樣的原因,以色列科幻并未能在贖罪日戰爭或六日戰爭結束后獲得“繁榮”的現象已經足以說明科幻的命運并不掌握在以色列軍隊的手中。 第三次中東戰爭,被以色列方面成為六日戰爭不可否認的是,以色列科幻的興衰或許與國民對即將到來的和阿拉伯世界的戰爭的或樂觀或悲觀的情緒有關,但是這樣的說法牽扯的因素數量眾多(并且關乎每一位個體),以至于難以進行測量并對其兩兩進行區分。因此,這樣的假設是沒有實際價值的。另一種可能性是科幻的興衰受到社會經濟環境的影響。顯然,這一猜測不無道理,畢竟兩輪科幻熱潮確實始于經濟繁榮期的開端。由此出發,1955年~1963年是一段顯著的經濟擴張期,而雖然1977年~1979年間梅納赫姆·貝京的聯合政府帶來的經濟動蕩在宏觀經濟學角度是災難性的,但是普羅大眾的人均收入卻確實短暫地得到了提升(與此同時,國家卻因此陷入貧困)。

第三次中東戰爭,被以色列方面成為六日戰爭不可否認的是,以色列科幻的興衰或許與國民對即將到來的和阿拉伯世界的戰爭的或樂觀或悲觀的情緒有關,但是這樣的說法牽扯的因素數量眾多(并且關乎每一位個體),以至于難以進行測量并對其兩兩進行區分。因此,這樣的假設是沒有實際價值的。另一種可能性是科幻的興衰受到社會經濟環境的影響。顯然,這一猜測不無道理,畢竟兩輪科幻熱潮確實始于經濟繁榮期的開端。由此出發,1955年~1963年是一段顯著的經濟擴張期,而雖然1977年~1979年間梅納赫姆·貝京的聯合政府帶來的經濟動蕩在宏觀經濟學角度是災難性的,但是普羅大眾的人均收入卻確實短暫地得到了提升(與此同時,國家卻因此陷入貧困)。 然而不可否認的是,在兩個時期之間存在著重要的社會-經濟差異。對于前者,以色列的全國人口在1960年~1979年間增長了三分之二——從215萬人增長到383萬人;對于后者,在經濟發展的同時,出現了規模浩大的向城市中心(由其是特拉維夫市中心)的人口遷移。除此之外,1979年的國民生產總值是60年代的三倍多,人均生活標準也得到了同比增長。當然,這些差異并沒有否認經濟層面上的假設。事實上,它們有助于解釋為何70年代末產生的科幻熱潮在規模上遠超1958年~1963年間的繁榮局面。然而經濟學原因卻又并不能很好地解釋文字出版領域的現象——出版業的發展顯然與資本和可支配收入的存在密不可分,但是這種聯系卻無法闡明人們會花費多少收入在購書(而非買房買車或購買大型家用電器)上,更無法解釋為何新/老出版公司會致力于開發科幻資源。以色列科幻的變遷:初步的社會學考量在這一問題上,文化因素的重要性和經濟環境相當。歸根結底,商業出版機構在致力于出版科幻作品時,一定是感知到相應市場的存在的。因此,經由第一場科幻熱潮中的科幻雜志和第二場更大規模的熱潮中的愛好者俱樂部的涌現,科幻亞文化的存在推動了科幻圖書產業的發展,因為它表明:足以支持科幻圖書盈利的潛在購買者是存在的。然而科幻亞文化(尤其是科幻社群)對以色列出版業的影響卻并不局限于市場方面。亞文化還和參與到編輯決策中的個人好惡息息相關,而這樣的決策是不足以支撐那些完全或近乎完全持客觀態度的企業級出版機構的運作的。經由多種多樣的科幻雜志的誕生,這種個人好惡表現得十分露骨,并在第一波科幻熱潮中,以科幻迷組織的替代品的身份對出版商起到了激勵作用。

然而不可否認的是,在兩個時期之間存在著重要的社會-經濟差異。對于前者,以色列的全國人口在1960年~1979年間增長了三分之二——從215萬人增長到383萬人;對于后者,在經濟發展的同時,出現了規模浩大的向城市中心(由其是特拉維夫市中心)的人口遷移。除此之外,1979年的國民生產總值是60年代的三倍多,人均生活標準也得到了同比增長。當然,這些差異并沒有否認經濟層面上的假設。事實上,它們有助于解釋為何70年代末產生的科幻熱潮在規模上遠超1958年~1963年間的繁榮局面。然而經濟學原因卻又并不能很好地解釋文字出版領域的現象——出版業的發展顯然與資本和可支配收入的存在密不可分,但是這種聯系卻無法闡明人們會花費多少收入在購書(而非買房買車或購買大型家用電器)上,更無法解釋為何新/老出版公司會致力于開發科幻資源。以色列科幻的變遷:初步的社會學考量在這一問題上,文化因素的重要性和經濟環境相當。歸根結底,商業出版機構在致力于出版科幻作品時,一定是感知到相應市場的存在的。因此,經由第一場科幻熱潮中的科幻雜志和第二場更大規模的熱潮中的愛好者俱樂部的涌現,科幻亞文化的存在推動了科幻圖書產業的發展,因為它表明:足以支持科幻圖書盈利的潛在購買者是存在的。然而科幻亞文化(尤其是科幻社群)對以色列出版業的影響卻并不局限于市場方面。亞文化還和參與到編輯決策中的個人好惡息息相關,而這樣的決策是不足以支撐那些完全或近乎完全持客觀態度的企業級出版機構的運作的。經由多種多樣的科幻雜志的誕生,這種個人好惡表現得十分露骨,并在第一波科幻熱潮中,以科幻迷組織的替代品的身份對出版商起到了激勵作用。 個人好惡影響編輯決策的情況在世界各地都十分常見。不如說正是這種好惡才讓科幻得以從傳統的地攤文學和純幻想類作品中脫穎而出。上圖即帶來這一改變的一位“個人”——開創了美國科幻黃金時代的約翰·W·坎貝爾。在1978年~1981年間,身處科幻關系網中的特定個體產生的影響要更加明顯。《幻想國》的幾位編輯(豪普特曼和洛塔姆)都是既在出版公司供職,與此同時又是若干愛好者俱樂部的成員。這種互聯關系使得科幻迷和出版活動得以互相促進(或者如同《幻想國》雜志和耶路撒冷/霍隆的科幻俱樂部那樣一同走向滅亡)。這并非以色列特有的現象,相反,在世界各地都存在著類似的情況:弗蘭茨·羅滕斯坦納(FrantzRottensteiner)在編輯愛好者雜志《Quarber Merkur》雜志的同時,也因在SuhrkampVerlag出版公司的顧問工作而聞名西德;杰拉德·克萊恩(GerardKlein)在身為科幻作家和評論家的同時,也擔任了法國的勞勃·拉豐出版公司(les Editions RobertLaffont)的董事;除此之外還有大衛·哈特威爾(DavidHartwell),一位活躍的科幻迷兼格雷格出版公司(Gregg)的前編輯。

個人好惡影響編輯決策的情況在世界各地都十分常見。不如說正是這種好惡才讓科幻得以從傳統的地攤文學和純幻想類作品中脫穎而出。上圖即帶來這一改變的一位“個人”——開創了美國科幻黃金時代的約翰·W·坎貝爾。在1978年~1981年間,身處科幻關系網中的特定個體產生的影響要更加明顯。《幻想國》的幾位編輯(豪普特曼和洛塔姆)都是既在出版公司供職,與此同時又是若干愛好者俱樂部的成員。這種互聯關系使得科幻迷和出版活動得以互相促進(或者如同《幻想國》雜志和耶路撒冷/霍隆的科幻俱樂部那樣一同走向滅亡)。這并非以色列特有的現象,相反,在世界各地都存在著類似的情況:弗蘭茨·羅滕斯坦納(FrantzRottensteiner)在編輯愛好者雜志《Quarber Merkur》雜志的同時,也因在SuhrkampVerlag出版公司的顧問工作而聞名西德;杰拉德·克萊恩(GerardKlein)在身為科幻作家和評論家的同時,也擔任了法國的勞勃·拉豐出版公司(les Editions RobertLaffont)的董事;除此之外還有大衛·哈特威爾(DavidHartwell),一位活躍的科幻迷兼格雷格出版公司(Gregg)的前編輯。 大衛·哈特威爾(1941~2016)美國批評家兼編輯,被譽為“過去四十年間美國出版界最有影響力的編輯”。代表作品為系列選集《Year's Best SF》。因此,不論是在1979年~1981年間高調地組織起來的科幻圈,還是在首個繁榮期內出現的非正式關系網,科幻圈對促進科幻出版活動發展所起到的重要作用都是不輸于經濟環境帶來的影響的。然而即便將二者一同考慮進來,我們卻仍然不足以解釋以色列科幻熱潮的特點和時間規律。為了做到這一點,我們必須進一步接受在以色列出現的科幻現象很大程度上是源自美國的舶來品這一事實。在此之中,愛好者俱樂部誕生的驅動性力量是移民,而希伯來語世界的絕大多數科幻作品都是出自美國作家之手。然而,由此認為在以色列萌生的對科幻的關注是海外的科幻動蕩期的副產品仍然顯得管中窺豹。該假設又更進一步拋出了一系列未解的難題。這些問題分別是:為何海外科幻熱潮的高峰和以色列科幻的崛起之間存在著漫長的時間差?為何與美國等許多國家不同,以色列的科幻衰退會表現得無比慘烈?對科幻的關注最初源自何處?

大衛·哈特威爾(1941~2016)美國批評家兼編輯,被譽為“過去四十年間美國出版界最有影響力的編輯”。代表作品為系列選集《Year's Best SF》。因此,不論是在1979年~1981年間高調地組織起來的科幻圈,還是在首個繁榮期內出現的非正式關系網,科幻圈對促進科幻出版活動發展所起到的重要作用都是不輸于經濟環境帶來的影響的。然而即便將二者一同考慮進來,我們卻仍然不足以解釋以色列科幻熱潮的特點和時間規律。為了做到這一點,我們必須進一步接受在以色列出現的科幻現象很大程度上是源自美國的舶來品這一事實。在此之中,愛好者俱樂部誕生的驅動性力量是移民,而希伯來語世界的絕大多數科幻作品都是出自美國作家之手。然而,由此認為在以色列萌生的對科幻的關注是海外的科幻動蕩期的副產品仍然顯得管中窺豹。該假設又更進一步拋出了一系列未解的難題。這些問題分別是:為何海外科幻熱潮的高峰和以色列科幻的崛起之間存在著漫長的時間差?為何與美國等許多國家不同,以色列的科幻衰退會表現得無比慘烈?對科幻的關注最初源自何處? 被譯為希伯來語的科幻作品的數量變化圖表筆者對經濟環境和科幻出版之間關系的觀察似乎已經足以回答第一個問題,然而這份回答仍然相對膚淺,特別是考慮到筆者接下來將要做出的論斷:所有三個問題的答案都可以被歸結為同一個回答,盡管這個回答要更加復雜。抽象化:轉向社會學理論為了發掘三個問題之間的關聯,接下來首先讓我們來分析一下以色列科幻圈的結構。如前文所述,我們可以根據掌握英語與否來將科幻愛好者分為兩類。根據愛德華·西爾斯(EdwardShils)的理論,第一類人組成了核心社群,而第二類人則身處社群外沿。在這種社會學劃分里,核心社群活動的漲落會導致外層社群活動的增減。因此,在我們所要探討的情況里,說英語的少數派愛好者群體的出現和解體對由說希伯來語的多數派組成的邊緣社群會產生直接且立竿見影的影響。由于在以色列,科幻圈只是決定科幻興衰的一項決定性因素,因此,上述模型似乎與前文所提及的所有問題都毫無關聯。不過,筆者希望借此闡述的主旨是:不論是占據著以色列科幻組織核心地位的海外移民的涌入,還是本土以色列人的邊緣狀態,其幕后的理由和動機與筆者所提及的復雜問題之間都存在著密不可分的聯系。為了揭示這種關聯,我們必須要求助于更加抽象的社會學理論。讓我們從馬克斯·韋伯(MaxWeber)在二十世紀初提出的展望開始。韋伯預測稱:現代世界將會愈發激進地走向世俗化。該預言已經在很大程度上變為現實。西方世界的猶太教-基督教根基已經被連根拔起。

被譯為希伯來語的科幻作品的數量變化圖表筆者對經濟環境和科幻出版之間關系的觀察似乎已經足以回答第一個問題,然而這份回答仍然相對膚淺,特別是考慮到筆者接下來將要做出的論斷:所有三個問題的答案都可以被歸結為同一個回答,盡管這個回答要更加復雜。抽象化:轉向社會學理論為了發掘三個問題之間的關聯,接下來首先讓我們來分析一下以色列科幻圈的結構。如前文所述,我們可以根據掌握英語與否來將科幻愛好者分為兩類。根據愛德華·西爾斯(EdwardShils)的理論,第一類人組成了核心社群,而第二類人則身處社群外沿。在這種社會學劃分里,核心社群活動的漲落會導致外層社群活動的增減。因此,在我們所要探討的情況里,說英語的少數派愛好者群體的出現和解體對由說希伯來語的多數派組成的邊緣社群會產生直接且立竿見影的影響。由于在以色列,科幻圈只是決定科幻興衰的一項決定性因素,因此,上述模型似乎與前文所提及的所有問題都毫無關聯。不過,筆者希望借此闡述的主旨是:不論是占據著以色列科幻組織核心地位的海外移民的涌入,還是本土以色列人的邊緣狀態,其幕后的理由和動機與筆者所提及的復雜問題之間都存在著密不可分的聯系。為了揭示這種關聯,我們必須要求助于更加抽象的社會學理論。讓我們從馬克斯·韋伯(MaxWeber)在二十世紀初提出的展望開始。韋伯預測稱:現代世界將會愈發激進地走向世俗化。該預言已經在很大程度上變為現實。西方世界的猶太教-基督教根基已經被連根拔起。 描述資本主義帶來的世俗化進程的漫畫而伴隨著這種世俗化趨勢,一種被維陶塔斯·塔沃利斯(VytautasKavolis)稱作“去中心化人格”的現象開始四處涌現。在去中心化的人格中,不同活動對維持人格的完整性起到相等的作用,而人格本身也并不是分層的。然而在激進的世俗化的同時,世俗化本身也會帶來反抗。反抗的形式或是新型宗教的誕生,或是回歸原始。于是在二十世紀,西方世界同樣充斥著大量承諾將人們從虛無主義的泥沼中救贖出來的救世神論,而這些理論或多或少都會帶給信徒們一個翔實的符號化宇宙,給他們指出一條能夠重新賦予他們身處的世界或社會環境以價值,重新為其授予中心的道路。這項追求本質上是私人的,而這種個人取向又十分符合伯格(Berger)和拉克曼(Lackmann)在其于1967年發表的文章《宗教的社會學…》中所提出的“信仰的私人化”的理論。他們的觀點(即在一個復雜的現代社會里,每個人都擁有各自的“私人現實”)和馬丁·馬蒂的進階論述是一致的——不論是社會對現實的構造,還是這項構造工程的信仰基礎,都已經隨著人們對傳統宗教和其他對現實的既有常規慣例的愈發依賴,而變得愈發私人化。這一當代社會學現象可以被與個人化的“民間宗教”(即將一個人的公民身份、他在社會中的時空和歷史坐標同終極的存在和意義關聯起來的整套信仰、儀式和符號的總體)的崛起關聯起來。拉克曼將這種民間宗教稱為“隱形宗教”。在將“一個宗教”的含義拓展到廣義的信仰以后,他將其稱作一個向生命注入超驗目的“符號化的意義宇宙”。對“私人意義”和“高級滿足感”(而非傳統的預制意識形態所能夠提供的那些意義和價值)的探索擁有多種多樣的表現形式。它可以是多樣化的新式政治激進主義,可以是社群主義,可以是對毒品和搖滾樂的沉迷,也可以是新教派的誕生或舊有正教的復活等。而在這份探索形式的列表里,我們還可以再加上身為亞文化現象的科幻。畢竟,已經有許多評論家不約而同地認為科幻實際上構成了另一種“民間的”“不可見宗教”的根基。蓋爾·蘭茲曼(GaleLandsman)和潘辛斯(Panshins)就曾各自在“科幻為當代社會帶來了一種更加理想的神話和超越”的論述中提到過類似的現象。類似地,P·J·克勞斯(P.J.Claus)曾認為科幻勾勒出了一種社會模型,在此之中,生命的矛盾能夠通過追求超越自然的價值而得到妥善解決。亨利·埃貝爾(HenryEbel)則在此基礎上做出了補充,指出科幻的復興暗示著西方文明正在投身一種新的神學。在擁有了這種評論界的一致性以后,我們可以自信地認為:科幻向我們呈上的,是“信仰的私人化”的另一個中心。

描述資本主義帶來的世俗化進程的漫畫而伴隨著這種世俗化趨勢,一種被維陶塔斯·塔沃利斯(VytautasKavolis)稱作“去中心化人格”的現象開始四處涌現。在去中心化的人格中,不同活動對維持人格的完整性起到相等的作用,而人格本身也并不是分層的。然而在激進的世俗化的同時,世俗化本身也會帶來反抗。反抗的形式或是新型宗教的誕生,或是回歸原始。于是在二十世紀,西方世界同樣充斥著大量承諾將人們從虛無主義的泥沼中救贖出來的救世神論,而這些理論或多或少都會帶給信徒們一個翔實的符號化宇宙,給他們指出一條能夠重新賦予他們身處的世界或社會環境以價值,重新為其授予中心的道路。這項追求本質上是私人的,而這種個人取向又十分符合伯格(Berger)和拉克曼(Lackmann)在其于1967年發表的文章《宗教的社會學…》中所提出的“信仰的私人化”的理論。他們的觀點(即在一個復雜的現代社會里,每個人都擁有各自的“私人現實”)和馬丁·馬蒂的進階論述是一致的——不論是社會對現實的構造,還是這項構造工程的信仰基礎,都已經隨著人們對傳統宗教和其他對現實的既有常規慣例的愈發依賴,而變得愈發私人化。這一當代社會學現象可以被與個人化的“民間宗教”(即將一個人的公民身份、他在社會中的時空和歷史坐標同終極的存在和意義關聯起來的整套信仰、儀式和符號的總體)的崛起關聯起來。拉克曼將這種民間宗教稱為“隱形宗教”。在將“一個宗教”的含義拓展到廣義的信仰以后,他將其稱作一個向生命注入超驗目的“符號化的意義宇宙”。對“私人意義”和“高級滿足感”(而非傳統的預制意識形態所能夠提供的那些意義和價值)的探索擁有多種多樣的表現形式。它可以是多樣化的新式政治激進主義,可以是社群主義,可以是對毒品和搖滾樂的沉迷,也可以是新教派的誕生或舊有正教的復活等。而在這份探索形式的列表里,我們還可以再加上身為亞文化現象的科幻。畢竟,已經有許多評論家不約而同地認為科幻實際上構成了另一種“民間的”“不可見宗教”的根基。蓋爾·蘭茲曼(GaleLandsman)和潘辛斯(Panshins)就曾各自在“科幻為當代社會帶來了一種更加理想的神話和超越”的論述中提到過類似的現象。類似地,P·J·克勞斯(P.J.Claus)曾認為科幻勾勒出了一種社會模型,在此之中,生命的矛盾能夠通過追求超越自然的價值而得到妥善解決。亨利·埃貝爾(HenryEbel)則在此基礎上做出了補充,指出科幻的復興暗示著西方文明正在投身一種新的神學。在擁有了這種評論界的一致性以后,我們可以自信地認為:科幻向我們呈上的,是“信仰的私人化”的另一個中心。 本節所提到的“中心”可以簡單理解為一種特定的主導思想(諸如素食主義、犬儒主義、自然主義乃至ACG文化等),而在這種認知下,科幻文化自然也可被視為一個“中心”,并且也可以被進一步地視作一種文化層面的宗教信仰。上圖描繪的是被描繪成教堂的星際迷航愛好者集會現場。然而這些仍然不足以解釋以色列科幻跌宕起伏的發展。為此,我們必須同樣注意“再度中心化整個世界”的嘗試帶來的后果。我們已經看到:這些努力很大程度上是為了應對韋伯所預測的現代世界帶來的問題(即如何重塑價值,進而重新定義文化傳統;以及如何在舊有信仰體系崩塌的同時,合理化新的信仰體系)。然而許多時候,在辯證對立的情況里,不同的解決方案卻都和“去中心化人格”的無中心世界存在著本質的共性,而這一世界正是那些試圖尋找新的中心的人所試圖反抗的。這意味著穩固個體身份和意義的個體奮斗最終導致了所謂的“多元化的社會生活世界”的誕生。該世界存在著多個中心,而根據宏觀社會學的觀點,這些中心是一個多元化的社會系統的不可或缺的組成部分。也就是說,宗教信仰和亞文化的繁榮促進了社會的多樣化,而這也正是一個無中心的世界所鼓勵且代表著的先決條件。理論應用:以色列科幻史的社會學反思有了這些認識以后,我們現在便能夠領悟到以色列的若干社會學現實對以色列科幻史所起到的重要影響了。自建國起,以色列并未如北美和歐洲那般受到去中心化趨勢的深刻影響。當然,面對著來自他處的宗教信仰和亞文化,面對著對多元化的追求以及使之合理化的個性表達,以色列的國境絕非固若金湯。不過,總的來說,以色列社會并未深受這些思想和運動的影響——它的社會環境并不支持多個中心,因此并不多元化(猶太人和阿拉伯人、傳統與世俗化的猶太人、西/葡裔猶太人和德裔猶太人之間的矛盾紛爭除外)。除了這一消極因素外,在當代西方世界橫行的個人主義意識形態和私人化信仰系統之所以未能對以色列產生同等強烈的影響,還有另外一個更加積極的原因。具體來說,這是因為對以色列社會的未來愿景帶來的國家-歷史使命感削弱了外部思潮的潛在影響力。受神話傳說和民族精神的影響,絕大多數以色列人都是以局外觀察者的身份面對韋伯預測的無中心宇宙的,因為以色列自己已經賜予了他們一個中心,一種身份。這一身份在另一方面也同樣適用:它不僅帶來了集體歸屬感,還賦予了集體行動以至高無上的意義。

本節所提到的“中心”可以簡單理解為一種特定的主導思想(諸如素食主義、犬儒主義、自然主義乃至ACG文化等),而在這種認知下,科幻文化自然也可被視為一個“中心”,并且也可以被進一步地視作一種文化層面的宗教信仰。上圖描繪的是被描繪成教堂的星際迷航愛好者集會現場。然而這些仍然不足以解釋以色列科幻跌宕起伏的發展。為此,我們必須同樣注意“再度中心化整個世界”的嘗試帶來的后果。我們已經看到:這些努力很大程度上是為了應對韋伯所預測的現代世界帶來的問題(即如何重塑價值,進而重新定義文化傳統;以及如何在舊有信仰體系崩塌的同時,合理化新的信仰體系)。然而許多時候,在辯證對立的情況里,不同的解決方案卻都和“去中心化人格”的無中心世界存在著本質的共性,而這一世界正是那些試圖尋找新的中心的人所試圖反抗的。這意味著穩固個體身份和意義的個體奮斗最終導致了所謂的“多元化的社會生活世界”的誕生。該世界存在著多個中心,而根據宏觀社會學的觀點,這些中心是一個多元化的社會系統的不可或缺的組成部分。也就是說,宗教信仰和亞文化的繁榮促進了社會的多樣化,而這也正是一個無中心的世界所鼓勵且代表著的先決條件。理論應用:以色列科幻史的社會學反思有了這些認識以后,我們現在便能夠領悟到以色列的若干社會學現實對以色列科幻史所起到的重要影響了。自建國起,以色列并未如北美和歐洲那般受到去中心化趨勢的深刻影響。當然,面對著來自他處的宗教信仰和亞文化,面對著對多元化的追求以及使之合理化的個性表達,以色列的國境絕非固若金湯。不過,總的來說,以色列社會并未深受這些思想和運動的影響——它的社會環境并不支持多個中心,因此并不多元化(猶太人和阿拉伯人、傳統與世俗化的猶太人、西/葡裔猶太人和德裔猶太人之間的矛盾紛爭除外)。除了這一消極因素外,在當代西方世界橫行的個人主義意識形態和私人化信仰系統之所以未能對以色列產生同等強烈的影響,還有另外一個更加積極的原因。具體來說,這是因為對以色列社會的未來愿景帶來的國家-歷史使命感削弱了外部思潮的潛在影響力。受神話傳說和民族精神的影響,絕大多數以色列人都是以局外觀察者的身份面對韋伯預測的無中心宇宙的,因為以色列自己已經賜予了他們一個中心,一種身份。這一身份在另一方面也同樣適用:它不僅帶來了集體歸屬感,還賦予了集體行動以至高無上的意義。 于是,對于包括科幻在內的亞文化或宗教,以色列并不提供能使之快速風靡全國的心理學-社會學氛圍。這便是不時誕生于此的科幻亞文化十分依賴外來人口(這些來自無中心的外部世界的人希望通過科幻來獲得中心地位,而與此同時,很大程度上,他們也受到以色列的吸引,希望能夠在此找尋到自己的身份)流入的原因。它還解釋了為何在這些外來者大批離開以后,國內的科幻活動會急劇縮水。正如一位美國科幻迷曾在離境前對筆者說的那樣,“以色列對科幻的狂熱程度”不足以讓科幻在此蓬勃生長。這意味著在以色列,持有“去中心化人格”的本地人數量是不足以維系科幻亞文化生存的。最后一個留待回答的問題是以色列科幻繁榮的時間規律。在該問題上,經濟因素除了充當讓商業化出版成為可行的先決條件外,還發揮了額外的作用。一方面,即便沒有經濟學的博士學位,我們也能夠看到國內外經濟繁榮和來到以色列的移民/長短期訪客的數量的顯著增多之間的聯系。而另一方面,伴隨著海外貿易所產生的國際接觸和文化滲透機會的增加,經濟因素還產生了另外一種影響。它短暫地打破了以色列的道德國界,讓大多數以色列人在50年代和70年代末產生了一種經濟健康的感覺,進而促進了多元化趨勢的發展。因此在70年代末,我們所能看到的不僅有科幻亞文化的誕生,還有許多其他宗教信仰的出現,以及精神藥物的大量濫用等現象。

于是,對于包括科幻在內的亞文化或宗教,以色列并不提供能使之快速風靡全國的心理學-社會學氛圍。這便是不時誕生于此的科幻亞文化十分依賴外來人口(這些來自無中心的外部世界的人希望通過科幻來獲得中心地位,而與此同時,很大程度上,他們也受到以色列的吸引,希望能夠在此找尋到自己的身份)流入的原因。它還解釋了為何在這些外來者大批離開以后,國內的科幻活動會急劇縮水。正如一位美國科幻迷曾在離境前對筆者說的那樣,“以色列對科幻的狂熱程度”不足以讓科幻在此蓬勃生長。這意味著在以色列,持有“去中心化人格”的本地人數量是不足以維系科幻亞文化生存的。最后一個留待回答的問題是以色列科幻繁榮的時間規律。在該問題上,經濟因素除了充當讓商業化出版成為可行的先決條件外,還發揮了額外的作用。一方面,即便沒有經濟學的博士學位,我們也能夠看到國內外經濟繁榮和來到以色列的移民/長短期訪客的數量的顯著增多之間的聯系。而另一方面,伴隨著海外貿易所產生的國際接觸和文化滲透機會的增加,經濟因素還產生了另外一種影響。它短暫地打破了以色列的道德國界,讓大多數以色列人在50年代和70年代末產生了一種經濟健康的感覺,進而促進了多元化趨勢的發展。因此在70年代末,我們所能看到的不僅有科幻亞文化的誕生,還有許多其他宗教信仰的出現,以及精神藥物的大量濫用等現象。 筆者希望上述經濟、文化和社會因素能夠讓人充分理解前文所述的以色列科幻歷史。以色列科幻亞文化“熱潮”的出現、科幻對海外影響(由其是來自美國的影響)的依賴、在海外影響消退后存在的滯后期,以及繁榮期結束后的猛烈退潮,都可以被視作這些因素共同作用的結果。而除了為筆者的觀點提供切中要害的明證外,筆者也希望這份社會學理論分析能夠被視作一份擁有通用診斷價值的分析,因為該學說對科幻亞文化(尤其是科幻圈)的解讀是可泛化的,而非僅僅局限在以色列科幻的案例中。一周人物志

筆者希望上述經濟、文化和社會因素能夠讓人充分理解前文所述的以色列科幻歷史。以色列科幻亞文化“熱潮”的出現、科幻對海外影響(由其是來自美國的影響)的依賴、在海外影響消退后存在的滯后期,以及繁榮期結束后的猛烈退潮,都可以被視作這些因素共同作用的結果。而除了為筆者的觀點提供切中要害的明證外,筆者也希望這份社會學理論分析能夠被視作一份擁有通用診斷價值的分析,因為該學說對科幻亞文化(尤其是科幻圈)的解讀是可泛化的,而非僅僅局限在以色列科幻的案例中。一周人物志 厄休拉·勒古恩1929年10月21日,美國著名科幻/奇幻作家厄休拉·勒古恩(Ursula LeGuin)出生于加利福尼亞州伯克利市。勒古恩在科幻、奇幻、女性主義與青少年兒童文學領域均擁有巨大的影響力。她最廣為人知的作品包括奇幻小說《地海》系列、科幻小說《黑暗的左手》與《一無所有》等。這些作品共為她贏得了6次雨果獎、6次星云獎及近20次軌跡獎,并奠定了她“幻想文學女王”的地位。加拿大著名作家,《使女的故事》的作者瑪格麗特·阿特伍德更將其稱為她的靈感源泉。

厄休拉·勒古恩1929年10月21日,美國著名科幻/奇幻作家厄休拉·勒古恩(Ursula LeGuin)出生于加利福尼亞州伯克利市。勒古恩在科幻、奇幻、女性主義與青少年兒童文學領域均擁有巨大的影響力。她最廣為人知的作品包括奇幻小說《地海》系列、科幻小說《黑暗的左手》與《一無所有》等。這些作品共為她贏得了6次雨果獎、6次星云獎及近20次軌跡獎,并奠定了她“幻想文學女王”的地位。加拿大著名作家,《使女的故事》的作者瑪格麗特·阿特伍德更將其稱為她的靈感源泉。 田中芳樹銀河英雄傳說1952年10月22日,日本科幻作家田中芳樹出生于熊本縣本渡市。田中芳樹對中國古代文學有深入的涉獵。他的代表作《銀河英雄傳說》系列在國內被譽為“太空版的《三國演義》”。該作品歷經兩輪動畫改編,在世界上已擁有大量的受眾。其他代表作品包括《亞爾斯蘭戰記》《創龍傳》等。

田中芳樹銀河英雄傳說1952年10月22日,日本科幻作家田中芳樹出生于熊本縣本渡市。田中芳樹對中國古代文學有深入的涉獵。他的代表作《銀河英雄傳說》系列在國內被譽為“太空版的《三國演義》”。該作品歷經兩輪動畫改編,在世界上已擁有大量的受眾。其他代表作品包括《亞爾斯蘭戰記》《創龍傳》等。 邁克爾·克萊頓科技驚悚小說之父1942年10月23日,美國著名暢銷書作家、導演邁克爾·克萊頓(MichaelCrichton)出生于伊利諾伊州芝加哥市。克萊頓的作品科技與動作成分濃厚,因此被冠以“科技驚悚小說之父”的稱號。代表作包括《侏羅紀公園》《天外來菌》《西部世界》《深海圓疑》等。

邁克爾·克萊頓科技驚悚小說之父1942年10月23日,美國著名暢銷書作家、導演邁克爾·克萊頓(MichaelCrichton)出生于伊利諾伊州芝加哥市。克萊頓的作品科技與動作成分濃厚,因此被冠以“科技驚悚小說之父”的稱號。代表作包括《侏羅紀公園》《天外來菌》《西部世界》《深海圓疑》等。 吉恩·羅登伯里星際迷航1991年10月24日,美國電視劇編劇兼出品人吉恩·羅登伯里(GeneRoddenberry)逝世于加利福尼亞州圣莫妮卡市,享年70歲。1964年,羅登伯里創造了科幻劇集《星際迷航》(StarTrek)。時至今日,該劇已成為足以與《星球大戰》比肩的太空史詩科幻劇。2007年,羅登伯里入選美國科幻與奇幻名人堂。

吉恩·羅登伯里星際迷航1991年10月24日,美國電視劇編劇兼出品人吉恩·羅登伯里(GeneRoddenberry)逝世于加利福尼亞州圣莫妮卡市,享年70歲。1964年,羅登伯里創造了科幻劇集《星際迷航》(StarTrek)。時至今日,該劇已成為足以與《星球大戰》比肩的太空史詩科幻劇。2007年,羅登伯里入選美國科幻與奇幻名人堂。 蓋爾·安妮·赫德1955年10月25日,美國電影制片人蓋爾·安妮·赫德(Gale AnneHurd)出生于加利福尼亞州洛杉磯市。赫德是瓦爾哈拉娛樂公司的創始人。除此之外,她還擔任了多部著名科幻電影/電視劇的制片人,這些作品包括《終結者三部曲》《異形2》《深淵》《絕世天劫》《行尸走肉》等。

蓋爾·安妮·赫德1955年10月25日,美國電影制片人蓋爾·安妮·赫德(Gale AnneHurd)出生于加利福尼亞州洛杉磯市。赫德是瓦爾哈拉娛樂公司的創始人。除此之外,她還擔任了多部著名科幻電影/電視劇的制片人,這些作品包括《終結者三部曲》《異形2》《深淵》《絕世天劫》《行尸走肉》等。 伯納德·沃爾夫1985年10月27日,美國作家伯納德·沃爾夫(BernardWolfe)逝世于加利福尼亞州卡拉巴薩斯市,享年70歲。沃爾夫在1951年發表了短篇小說《自畫像》,并在次年將其擴展為長篇小說《Limbo》。該小說入選大衛·普林格爾的《ScienceFiction: The 100 Best Novels》中。J·G·巴拉德甚至稱該作鼓舞他走上了小說創作的道路。

伯納德·沃爾夫1985年10月27日,美國作家伯納德·沃爾夫(BernardWolfe)逝世于加利福尼亞州卡拉巴薩斯市,享年70歲。沃爾夫在1951年發表了短篇小說《自畫像》,并在次年將其擴展為長篇小說《Limbo》。該小說入選大衛·普林格爾的《ScienceFiction: The 100 Best Novels》中。J·G·巴拉德甚至稱該作鼓舞他走上了小說創作的道路。 安格斯·麥克維卡1908年10月28日,蘇格蘭作家安格斯·麥克維卡(Angus MacVicar)出生于蘇格蘭阿蓋爾郡。麥克維卡的《The LostPlanet》系列是最早被譯為希伯來文的科幻小說。該系列對以色列的科幻發展產生了重要的影響。

安格斯·麥克維卡1908年10月28日,蘇格蘭作家安格斯·麥克維卡(Angus MacVicar)出生于蘇格蘭阿蓋爾郡。麥克維卡的《The LostPlanet》系列是最早被譯為希伯來文的科幻小說。該系列對以色列的科幻發展產生了重要的影響。 哈爾·W·霍爾科幻目錄大師1941年10月29日,美國目錄學家哈爾·W·霍爾(Hal W.Hall)出生于德克薩斯州韋科市。霍爾對科幻作品的編目工作始于《Science Fiction Book ReviewIndex》系列。此后,他又編纂了《Science Fiction ResearchIndex》,并陸續將奇幻作品也列入編目范圍內。他的《The Science Fiction and Fantasy ResearchIndex》已被轉化為線上的數據庫,內含大約八萬九千個條目。為了表彰他所做出的這些貢獻,2000年,科幻研究協會向他頒發了朝圣者獎,又在2009年向他頒發了托馬斯·D·克拉爾森獎。

哈爾·W·霍爾科幻目錄大師1941年10月29日,美國目錄學家哈爾·W·霍爾(Hal W.Hall)出生于德克薩斯州韋科市。霍爾對科幻作品的編目工作始于《Science Fiction Book ReviewIndex》系列。此后,他又編纂了《Science Fiction ResearchIndex》,并陸續將奇幻作品也列入編目范圍內。他的《The Science Fiction and Fantasy ResearchIndex》已被轉化為線上的數據庫,內含大約八萬九千個條目。為了表彰他所做出的這些貢獻,2000年,科幻研究協會向他頒發了朝圣者獎,又在2009年向他頒發了托馬斯·D·克拉爾森獎。 蒂姆·柯克1947年10月30日,美國藝術家蒂姆·柯克(TimKirk)出生于加利福尼亞州長灘市。柯克的碩士畢業設計包含了一組為托爾金的《魔戒》繪制的畫作。巴蘭坦圖書出版公司后來在這批畫作中挑選了十三幅,用于印制1975年的托爾金日歷。

蒂姆·柯克1947年10月30日,美國藝術家蒂姆·柯克(TimKirk)出生于加利福尼亞州長灘市。柯克的碩士畢業設計包含了一組為托爾金的《魔戒》繪制的畫作。巴蘭坦圖書出版公司后來在這批畫作中挑選了十三幅,用于印制1975年的托爾金日歷。 尼爾·斯蒂芬森編碼寶典1959年10月31日,美國科幻作家尼爾·斯蒂芬森(NealStephenson)出生于馬里蘭州米德堡市。斯蒂芬森的許多作品都與賽博朋克題材息息相關,其中蘊含的豐富的數學、密碼學、語言學、哲學和社會學知識讓他的小說充滿魅力。相關代表作包括《編碼寶典》《雪崩》《鉆石年代》等。

尼爾·斯蒂芬森編碼寶典1959年10月31日,美國科幻作家尼爾·斯蒂芬森(NealStephenson)出生于馬里蘭州米德堡市。斯蒂芬森的許多作品都與賽博朋克題材息息相關,其中蘊含的豐富的數學、密碼學、語言學、哲學和社會學知識讓他的小說充滿魅力。相關代表作包括《編碼寶典》《雪崩》《鉆石年代》等。 戈登·R·迪克森1923年11月1日,加-美科幻作家戈登·R·迪克森(Gordon R.Dickson)出生于加拿大阿爾伯塔省埃德蒙頓市。迪克森曾在1969年~1971年間擔任美國科幻作家協會的主席。他在自己的作品中深入探討了人類的本質,相關作品包括《Wayof the Pilgrim》《None but Man》等。2000年,迪克森入選科幻與奇幻名人堂。

戈登·R·迪克森1923年11月1日,加-美科幻作家戈登·R·迪克森(Gordon R.Dickson)出生于加拿大阿爾伯塔省埃德蒙頓市。迪克森曾在1969年~1971年間擔任美國科幻作家協會的主席。他在自己的作品中深入探討了人類的本質,相關作品包括《Wayof the Pilgrim》《None but Man》等。2000年,迪克森入選科幻與奇幻名人堂。 查爾斯·謝菲爾德另一臺太空電梯2002年11月2日,英國數學家、物理學家、科幻小說家查爾斯·謝菲爾德(Charles Sheffield)逝世于美國馬里蘭州銀泉市,享年67歲。謝菲爾德曾擔任過美國科幻與奇幻作家協會和美國宇航協會的主席,其作品曾多次獲得雨果獎。他的《The Web BetweentheWorlds》是一部講述太空電梯的建造經歷的科幻小說。該作品幾乎與阿瑟·克拉克的同題材著名作品《天堂的噴泉》在同一時間出版。

查爾斯·謝菲爾德另一臺太空電梯2002年11月2日,英國數學家、物理學家、科幻小說家查爾斯·謝菲爾德(Charles Sheffield)逝世于美國馬里蘭州銀泉市,享年67歲。謝菲爾德曾擔任過美國科幻與奇幻作家協會和美國宇航協會的主席,其作品曾多次獲得雨果獎。他的《The Web BetweentheWorlds》是一部講述太空電梯的建造經歷的科幻小說。該作品幾乎與阿瑟·克拉克的同題材著名作品《天堂的噴泉》在同一時間出版。 約翰·J·皮爾斯1941年11月3日,美國科幻編輯約翰·J·皮爾斯(John J.Pierce)出生。皮爾斯曾在1977年~1979年間擔任《Galaxy》雜志的編輯。他后來推出了一套有關科幻小說的評論性圖書《AStudy in Imagination and Evolution》。該書系由《Foundations of ScienceFiction: A Study in Imagination and Evolution》《Great Themes ofScience Fiction: A Study in Imagination and Evolution》《When WorldViews Collide》和《Odd Genre: A Study in Imagination andEvolution》組成。四本書共同構成了一套完整的科幻史體系。(原標題:在耶路撒冷,科幻是一種宗教嗎?)

約翰·J·皮爾斯1941年11月3日,美國科幻編輯約翰·J·皮爾斯(John J.Pierce)出生。皮爾斯曾在1977年~1979年間擔任《Galaxy》雜志的編輯。他后來推出了一套有關科幻小說的評論性圖書《AStudy in Imagination and Evolution》。該書系由《Foundations of ScienceFiction: A Study in Imagination and Evolution》《Great Themes ofScience Fiction: A Study in Imagination and Evolution》《When WorldViews Collide》和《Odd Genre: A Study in Imagination andEvolution》組成。四本書共同構成了一套完整的科幻史體系。(原標題:在耶路撒冷,科幻是一種宗教嗎?)

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助