本文由公眾號 “把科學(xué)帶回家” 提供

給孩子最好的科學(xué)教育

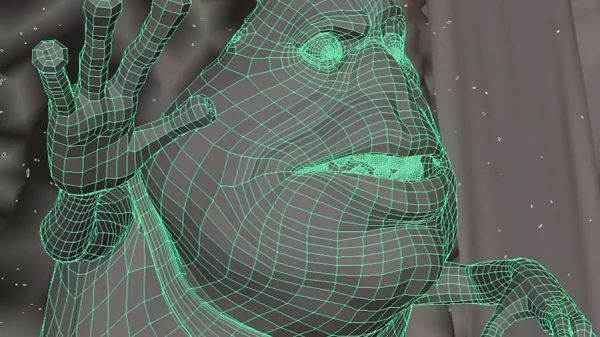

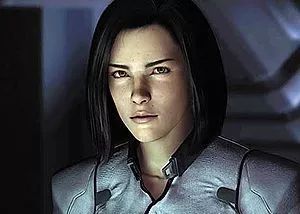

“制作這些在電影中僅出現(xiàn)1秒鐘的特效要花上幾個月的時間。” ——《萬物》電影特效:幻想與現(xiàn)實 來源 | 萬物 編輯 | Mirror 不論是經(jīng)典科幻大片《阿凡達(dá)》還是真人迪士尼電影《阿拉丁》,你還記得自己第一次看特效大片時的震撼體驗嗎?盡管今天的我們對電影中的特效似乎已經(jīng)習(xí)以為常,但仔細(xì)想想,你真的知道它們是怎么來的嗎?那些你以為是真實場景的畫面真的是實拍的嗎?下面就讓我們來揭秘現(xiàn)實中的“魔法”——電影特效。 《阿拉丁》| 圖片來源 《萬物》 實現(xiàn)這種“魔法”的方式一般有兩種:在拍攝過程中使用特殊布景或道具的特技(special effects,SFX),例如現(xiàn)場制造的爆炸或搭建機械模型。 SFX中的機械模型 | 圖片來源 Wikipedia 這種方式的確“真實”,但是可以想象有時候還是相當(dāng)危險,并且也無法達(dá)到很多高難度的酷炫效果。這時候就需要借助視覺特效(visual effects,VFX),將拍攝所得畫面進行后期處理。 大家都知道“亞洲四大邪術(shù)”之一——PS技術(shù)化東施為西施的“易容魔法”,那么視覺特效運用的種種技術(shù)就更是可以達(dá)到“只有想不到,沒有做不到”的逆天效果。 虛擬角色 電影中常常會出現(xiàn)一些現(xiàn)實中不可能存在或難以控制的角色或場景,比如今年剛上映的真人版《獅子王》中的動物角色們,讓一頭真獅子為你表演試試看? 《獅子王》真人版 運用計算機生成圖像(Computer-generated imagery ,CGI)技術(shù)制作動畫形象就可以讓劇組不用圍著一群動物團團轉(zhuǎn),或為恐龍已經(jīng)滅絕而發(fā)愁了。 《侏羅紀(jì)公園》:第一部大規(guī)模使用CGI動物形象的電影 不僅是動物形象,各種天馬星空的“異形”你都可以通過計算機創(chuàng)建三維CGI模型實現(xiàn)。有了構(gòu)思之后,我們需要先創(chuàng)建一系列圖形合成模型。然后,由設(shè)計師根據(jù)電影風(fēng)格設(shè)定,為最終模型著色,并添加紋理和明暗效果。 《阿凡達(dá)》中一株潘多拉星球植物由100萬個CG圖形組成 形象設(shè)計完成后就該想辦法讓它動起來,這可以通過數(shù)字化連接CGI模型的各部分達(dá)成,就好比給提線木偶搭線,這個過程就叫做“綁定”。完成綁定后,動畫制作者就可以通過計算機操控模型的一舉一動,并置于電影場景中。 GCI動畫制作 | 圖片來源 《萬物》 不過在現(xiàn)實拍攝過程中,真人演員是無法看到CGI動畫形象的,所以他們其實是在與“空氣”或模型互動,可以說是相當(dāng)考驗演技。 “該配合你演出的我其實根本看不見” | 圖片《權(quán)力的游戲》 捕捉動作 與CGI技術(shù)制作的完全虛擬角色不同,通過動作捕捉技術(shù)可以將演員化身為電影設(shè)定的角色,比如《阿凡達(dá)》中潘多拉星球的居民和《阿麗塔》中的半機械人形象都是源于對真人演員表情和動作的捕捉。 《阿麗塔:戰(zhàn)斗天使》中使用的動作捕捉技術(shù) 《美女與野獸》中野獸的“真面目” 要實現(xiàn)這種“變身魔法”,演員需要穿上一種布滿位置跟蹤標(biāo)記點的捕捉服。這些標(biāo)記點就被作為跟蹤演員動作或表情的參考點,映射到計算機生成角色的虛擬骨架上。動作捕捉未必是全身捕捉,也可以僅在需要添加特效的局部進行,比如臉和手。 無縫銜接 無論是CGI動畫角色還是動作捕捉技術(shù)生成的角色,都需要和電影中的動態(tài)場景相融合。一旦脫節(jié),必然穿幫。運動跟蹤技術(shù)就可以在這時候派上用場。利用這項技術(shù),合成的虛擬元素就會按照設(shè)定軌跡跟隨攝像機鏡頭同步移動,在適當(dāng)?shù)臅r間和位置自然地融入場景。 運動跟蹤技術(shù) 綠幕幕后 看過電影拍攝現(xiàn)場的觀眾們應(yīng)該都會對攝影棚綠得發(fā)亮的幕布有印象。所以為什么要用這么突兀的顏色做背景呢? 攝影棚的綠幕 | 圖片來源 《萬物》 其實,這種綠幕(有時也用藍(lán)幕,如天氣預(yù)報)是用來“摳像”的,也就是將拍攝的形象在后期處理時從背景中摳出來。為了便于摳像,就要使演員或道具與背景形成較大的色彩反差,而演員正常膚色中綠色或藍(lán)色的元素是最少的。并且多數(shù)攝像機的感光芯片對綠色是最敏感的,用綠色背景比較能夠突顯對比度。所以,如果你一身綠油油地出現(xiàn)在綠幕中,就別怪導(dǎo)演為什么沒讓你出鏡了。 電影形象被“摳”下來之后,就可以任制作組自由發(fā)揮置換場景或替換元素,比如任意傳送直升機。 從綠幕中“摳”下直升機后置換背景 | 圖片來源 《萬物》 模擬場景 水、火和煙霧雖然是現(xiàn)實中就存在的,但是要想達(dá)到“水漫金山”或“火海燎原”的災(zāi)難場景利用真實布景代價可就太大了。因此,設(shè)計師會使用Houdini之類的粒子效果軟件生成不計其數(shù)的粒子,通過設(shè)定粒子大小、形狀、顏色以及運動模式來“指揮”它們模擬成為火山、沙塵暴或瀑布。 模擬湍流 《死侍》中的模擬火焰 這就好比游戲“我的世界”中用一些基本方塊元素來搭建房屋甚至一整個世界,只不過設(shè)計師用的是更加微小的粒子,效果也更加逼真。 隱藏道具 我們偶爾會在一些電影中看到穿幫的現(xiàn)象,比如用于騰空場景的鋼絲沒有被隱藏好。要隱去這些輔助道具就需要用到轉(zhuǎn)描技術(shù),即在畫面中擦除某個物體或改變其位置的方法。特效師通過一些參數(shù)標(biāo)記需要處理的目標(biāo)后,就可以在剪輯過程中逐幀剪切或在其它位置粘貼該目標(biāo)對象。 《太空旅客》拍攝場景 例如吊鋼絲的演員就是被剪切下來后粘貼到電影場景中實現(xiàn)“飛天絕技”的。不過這種處理方式相當(dāng)耗時,因為電影的幀率通常為每秒24幀,也就意味著每一秒都有24個畫面需要分別處理。 別看電影特效技術(shù)含量這么高,其實早在19世紀(jì)末就已經(jīng)出現(xiàn)。以下列舉了電影特效發(fā)展史上的一些里程碑事件。 電影特效里程碑 1896年,喬治·梅里愛開創(chuàng)了停機再拍技術(shù)。他還是最早使用多重曝光、低速攝影、淡入淡出以及手工著色的電影制作人之一,開啟了視覺特效的先河。1898年,喬治·梅里愛在其導(dǎo)演的默片《多頭人》中,運用其發(fā)明的“遮罩”("matte")技術(shù),將頭多次摘下放在了桌面上。 喬治·梅里愛的《多頭人》| 圖片來源 《萬物》 1973年,邁克爾·克萊頓執(zhí)導(dǎo)的電影《西部世界》中,主角的“機械視覺系統(tǒng)”是2D CGI的首次亮相。 1976年,《西部世界》的續(xù)集《未來世界》中第一次使用了3D CG技術(shù)。片中主要機器人角色的頭部和手部都是用數(shù)字技術(shù)制作的。 1977年,《星球大戰(zhàn)4》中的死星攻擊場景首次使用了3D線框圖形技術(shù)。 1982年,《電子世界爭霸戰(zhàn)》是第一部大量使用3D CGI的電影,片中的光循環(huán)摩托競速賽完全由計算機制作。 1985年,在《少年福爾摩斯》中,皮克斯創(chuàng)造了第一個全CG角色——彩色玻璃騎士,它在影片中從窗戶跳出,落到地面上。 1989年,第一個CGI水特效的例子是電影《深淵》中的變形海怪。 1995年,皮克斯的《玩具總動員》是第一部全CG電影。 1997年,詹姆斯·卡梅隆的《泰坦尼克號》大量使用了視覺特效,全片有超過500個視覺特效鏡頭。 1999年,在《黑客帝國》中,VFX藝術(shù)家創(chuàng)造了第一個子彈時間特效。 2001年,在科幻電影《最終幻想》中,出現(xiàn)了第一個用CG制作的寫實人類角色阿琪·羅斯博士。 阿琪·羅斯博士 | 圖片來源 Wikipedia 2004年,動作捕捉技術(shù)在羅伯特·澤米吉斯的電影《極地特快》中首次亮相。 2009 年,《阿凡達(dá)》在面部捕捉方面有了革命性的進展,能將配音演員的面部表情嫁接到他們飾演的CG角色上,而制作這些在電影中僅出現(xiàn)1秒鐘的特效甚至要花上幾個月的時間。 看看上世紀(jì)的特效,再看看那些五毛錢特效,我給你再加五毛,能不能認(rèn)真點? 最后分享《獨立日2》中的特效制作剪輯,來感受一下特效處理前后的巨大反差吧。不說了,小編去補電影了,告辭。

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助