本文由公眾號 “把科學帶回家” 提供

給孩子最好的科學教育

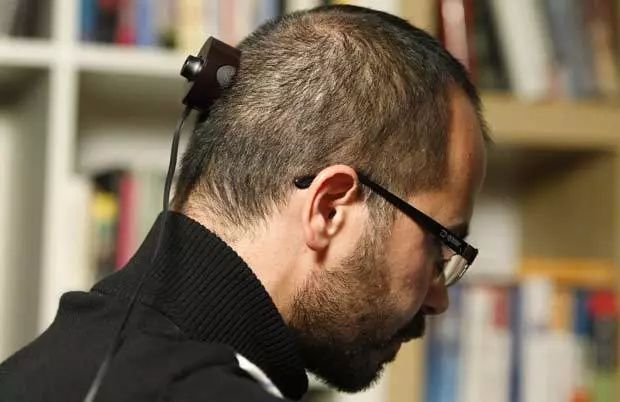

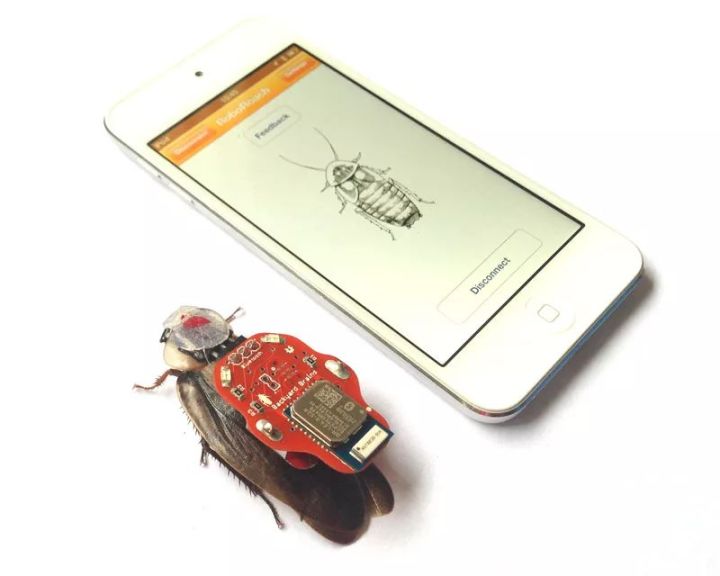

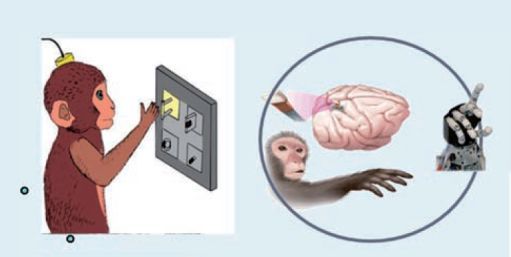

圖片來源 《萬物》雜志 來源 | 萬物 撰文 | Mirror 許多人對半機械人的印象往往還停留在攻殼機動隊、機械戰警這一類科幻作品中,但其實他們距離我們并不遙遠。 “半機械生物(cyborg)”一詞早在20世紀60年代就被提出,源于探索太空的半機械人設想,后被引申為任何在有機體中整合了無機部件的生物。從寬泛意義上來說,佩戴人工耳蝸、植入心率調整器的人體都屬于半機械人,甚至有人認為強烈依賴手機、電腦等電子器件相互通訊的我們早已經 “半機械化”。 那么,人類的半機械化究竟已經發展到什么程度?未來又會走向何方?就請跟著小編一起走進現實中的半機械人世界。 圖片來源 《攻殼機動隊》 重獲運動機能 盡管經典科幻作品中的半機械人都是超人般的存在,人類最開始連接機械部件只是為了替代缺失或損壞的組織。其中,最常見的就是義肢。 1977年,德國一家公司研發出了C-leg機械腿,通過計算機控制膝蓋就能模擬正常行走。它也成為了世界上第一個完全使用微型處理器控制的義肢。基于相似的原理,該公司還研發出了一種機械手(Michelangelo Hand)。但機械義肢的靈活性仍遠不如健全的四肢。 C-leg機械腿 就在去年,一位來自麻省理工的教授,Hugh在TED演講上分享了他們在義肢領域的突破性進展(視頻請查看文末鏈接)。這位教授在經歷一次事故后雙腿膝蓋以下被截肢,替換上了機械腿。這雙腿能夠跳躍甚至是跑步,可以說是相當靈活,但他卻無法感知到這雙腿的存在。 每當他想移動腿時,中樞神經系統會發出信號傳遞至殘肢上的肌肉細胞,然后由微型計算機對信號(神經脈沖)進行解碼,轉變成控制機械腿的指令。然而信號只能從大腦輸出至機械腿,機械腿的狀態卻無法反饋給大腦。 Hugh教授的TED演講 | 圖片來源 TED 2018 為了解決這個問題,教授的團隊研發出了AMI(agonist-antagonist myoneural interface)技術。當腿部肌肉彎曲或舒張時,肌腱和肌肉內的生物傳感器會通過神經向大腦發送有關腿部動作、速度等信息,從而使安裝義肢者能夠感知機械腿的狀態,形成雙向連接。教授的朋友在使用該技術連接義肢后,甚至覺得自己的腿已經回來了。即使沒看到腳底粘上了東西,也能通過義肢的反饋發覺,從而將其甩掉。 這位教授還進一步設想——利用這項技術,人類或許有一天也能像鳥兒一樣自如地控制機械翅膀,翱翔天際。 世界首屆半機械人運動會(Cybathlon)于2016年在蘇黎世舉辦,參與者多數為義肢的使用者,比賽項目目前只是爬樓梯一類的簡單運動。下一屆將會在2020年舉行。 2016年半機械人運動會 | 圖片來源 《萬物》雜志 但連接義肢這一類外骨骼在一些人看來還并不是最典型的半機械人,在他們看來,讓機械部件連接大腦才是真正意義上的半機械人。 1997年,菲利普·肯尼迪博士就將電極植入一個中風癱瘓的越戰士兵大腦附近,幫助其恢復了一些運動機能。這位士兵也被認為是人類歷史上第一個真正意義上的半機械人。 圖片來源 《萬物》雜志 視覺輔助 除了能讓肢體殘缺者或癱瘓者在一定程度上恢復運動機能,機械部件還有望令盲人重獲光明。 科學家威廉·杜伯里(William Dobelle)是用電子芯片進行視覺輔助的先驅。1978年,他在一名后天雙目失明的盲人大腦視皮層上植入芯片,與外部的攝像機連接,這樣攝像機接收到外界信號后就會傳遞給芯片,使其能夠感受到光亮。然而受當時計算機技術的限制,這樣的裝置還需要連接近兩噸重的主機,而且只能在有限視野中看到灰色陰影的成像。 2002年,杜伯里又為16個病人植入了更加輕便、靈敏的第二代人造眼,這也是腦機接口技術(BCI,brain-computer interface)的第一次商業化。遺憾的是,目前該技術還無法令盲人看到正常人視野中的生動景象,并且適用范圍僅限于非先天性失明者。 2017年的“人造眼”裝置示意圖 | 圖片來源 《萬物》雜志 盡管電子眼還無法為盲人呈現一個清晰的世界,另一些人已經為自己安上了“第三只眼”。 一位名為羅伯·斯彭斯(Rob Spence)的電影制作人自幼雙目失明,后來他選擇在眼部植入微型攝像機以記錄下他所“看到”的一切。這些畫面可以被輸出至電腦,呈現為僅1.5平方毫米的低分辨率影像。 另一位藝術家,Wafaa Bilal則是在后腦勺中植入了攝像機。自2010年起,這個相機就開始為他每分鐘拍攝一張身后的照片,并上傳到網上。而他這么做的目的是為了展現那些可能被我們遺忘在身后的風景。 Wafaa Bilal 在后腦勺中植入相機 獲取“超能力” 2004年,一位英國藝術家Neil Harbisson為了突破人類可見光的限制,在頭部植入了連接頭骨的天線,使其能夠通過頭骨的震動“聽見”普通人眼無法識別的光波,例如紫外線。據本人描述,天線已經和他的身體融為一體。后來,他還參與創立了半機械人基金會(Cyborg Foundation)和跨物種協會(Transpecies Society),致力于幫助半機械人群體。 頭部連接天線的Neil Harbisson | 圖片來源 Wikipedia 為了探索強化大腦的可能性, 2002年,一位參與半機械人研究項目(Project Cyborg)的科學家(Kevin Warwick)則以自己為實驗對象,在神經系統中植入了由一百個電極構成的芯片。他的妻子也加入了他的這一實驗,在神經系統中植入電極。據稱,這對夫妻完成了人類歷史上第一次腦對腦交流。可以說是真正的“靈魂伴侶”(soul mate)。 為了拓展技能而在健全的身體上植入人造部件的并不只有“瘋狂”的藝術家和科學家,還有一些想要擺脫身外之物而將其內置的追求便利者。例如在手臂皮層下植入多功能芯片。刷卡、開關門、操控電器、付款等,舉手之間就可以完成。 手臂內植入傳感器連接手機 斯坦福大學的研究者們還開發出了一種叫做“Bodynet”的人機交互系統,這是一種用可伸縮半導體制成的部件,其中包括智能設備、屏幕和傳感網絡,可以植入皮膚也可以像衣服一樣穿著,未來或許可以替代手機,或者說,讓手機真正成為你身體的一部分。 “半機械化”也可以僅僅是出于某種愛好。例如在手指尖植入磁性物質以擁有吸引鐵質物件的“超能力”,這樣媽媽就再也不用擔心我的金屬勺會掉到地上了。 指尖植入磁性物質 操控行為 以上這些現實中的半機械人與科幻作品中突破身體限制而無所不能的半機械人戰士可能相去甚遠,但美軍的確在研發一種可植入士兵大腦的芯片,以期像游戲中那樣直接向大腦傳輸戰場地圖、敵人方位等信息。 在人體上實現之前,研究者已經改造出了一些半機械動物“偵察兵”。例如,運用MEMS(Micro-Electro-Mechanical System)系統可以控制腦部植入電極和傳感器的甲蟲,派遣它們偵測環境中可能存在的危險因素,再通過傳感器反饋信息。 植入傳感器的半機械甲蟲 | 圖片來源 《萬物》雜志 實際上,基于相似的原理,人類已經成功控制了小強的某些行為,并且還將控制設備商業化了。不過商業化的目的并不是為了控制小強跳進陷阱,而是用做神經科學的教具。 這種裝備叫做“RoboRoach”,在2013年的一個TED演講中,研究者現場展示了如何在小強身上安裝這一機械部件,然后通過手機軟件控制其行進方向。也就是你讓它向左它就向左,讓它向右它就往右,聽話得一點也不像平常那個你怎么也打不到的小強。(RoboRoach演示視頻請在文末查看) 安裝了RoboRoach裝置的蟑螂 其原理是通過手機向小強背部裝置發送信號,收到信號的裝置會產生微電流刺激蟑螂觸角中相應的神經細胞,再傳導電脈沖到神經中樞,完成人類下達的指令。停止下達命令后,蟑螂又會按照自己的自由意志行動。 蟑螂觸角上的神經細胞 上海交通大學的研究者們基于RoboRoach設備,成功通過人腦意念控制小強。這就需要計算機解碼人腦產生的向左向右的指令,再轉化為蟑螂的神經系統能夠“理解“的電信號。 不僅是蟑螂,人類還能操控大鼠的某些行為。研究者在大鼠的特定腦區(控制軀體感覺和獎賞的區域)植入電極,背部安裝了微型攝像機用于偵測周圍環境。尋找目標的視頻信號被解碼后發送到了大鼠的背部裝置,電極產生微電流刺激其所在的腦區,將尋找該圖像的行為與獎賞相聯系,誘導大鼠找到研究者的指定圖像。 腦部植入芯片的大鼠 | 圖片來源 Wu, Z. et al. (2016) 在與人類更接近的動物——獼猴身上,研究者也實現了對一些簡單行為的解碼,例如抓、勾、持、捏,這四個動作。猴腦進行這些動作的神經信號被計算機解碼后,成功在機械手上再現了這些動作。就在今年剛發表的一項研究中,研究者還通過猴腦外接裝置成功地誘導了獼猴的決策行為。 腦部植入芯片的獼猴 | 圖片來源 Wu, Z. et al. (2016) 同為靈長類,猴腦與人腦有許多共通之處,人腦的某些神經信號同樣也可以被破譯。研究者已經基于對人類一些動作下皮層腦電圖(ECoG,electrocorticogram)的解碼,控制機械手玩起了石頭剪刀布。 手勢對應的腦電圖(上)被操控的機械手(下) 圖片來源 Wu, Z. et al. (2016) 如果能夠進一步通過機器學習技術解碼不同行為下腦電圖的分布模式,或許就能用意念操控機械體完成更復雜的動作,而這對于僅有大腦活動的癱瘓者來說將意味著重獲新生。 腦機接口新進展 最近在馬斯克的發布會上,腦機接口技術(BCI)的新進展引發了熱議。為人腦插入極細電極和傳感器的“縫紉機”裝置讓人聯想到科幻作品中半機械人腦后插管的畫面。這項技術的發明是為了在最小程度侵入人體的同時,能夠讀取和寫入神經元,并期望實現癱瘓病人對電腦等電子產品的使用。 腦中植入電極與傳感器示意圖 在電影中,半機械人通過腦后接口就可以將大腦聯網,快速獲取各類信息。人員之間的交流也可以直接在腦中遠程且高效地進行。 然而,這種侵入式的裝置也引發了不少擔憂——外界的電信號真的不會干擾大腦嗎?如果大腦聯網遭遇黑客攻擊怎么辦?另外,還有種種關于人類與機械界限的倫理問題。 圖片來源 《攻殼機動隊》 不過目前,人類的半機械化還遠未達到令人十分驚艷或擔憂的程度。縱觀科技發展的歷史進程,新技術的應用永遠是把雙刃劍,但這或許也是人類想要揭開認知之謎、了解自身的必經之路。 圖片來源 《攻殼機動隊》 “如果生命的本質是通過DNA傳播信息的話,社會和文化也不過是個龐大的記憶系統,城市只是一個巨大的外部記憶裝置。”——《攻殼機動隊 無罪》 拓展資料: MIT教授Hugh的TED演講: https://www.ted.com/talks/hugh_herr_how_we_ll_become_cyborgs_and_extend_human_potential

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助