本文由公眾號 “把科學帶回家” 提供

來源 BMC Psychiatry 等

編譯 七君

一位化名 Alex 的年輕人從哈佛大學畢業了,他的本科專業是歷史,因此他每個學期都要寫十幾篇論文。此外,他還管理著一個學生組織,每周他要在那里工作超過40個小時。

不搞學生活動的時候,他就要上課。周末要拿來寫作業,周末晚上要轟趴。這樣的生活,似乎比成年世界的996還要恐怖。Alex 是怎么熬下來的呢?

他選擇了一種近幾年流行起來的“聰明藥”——阿得拉爾(Adderall)。

阿得拉爾的主要成分是安非他命(苯丙胺),這是一種中樞神經系統興奮劑,屬于處方藥,一般開給具有注意力缺陷障礙(多動癥)的兒童或成年人服用。

不過在近幾年,阿得拉爾和另一種中樞神經系統興奮劑——利他林(哌甲酯)常常被人當作聰明藥,使用者認為它們可以增強認知能力,讓人能夠高效地完成巨量腦力工作。

一開始,阿德拉爾還有利他林是在二戰時,被用來給戰斗機飛行員執行長時間任務時提神醒腦用的。

歷史上的最強大腦也曾為了增加腦力而無所不用其極。

比如,英國哲學家弗蘭西斯·培根就曾服用煙草、藏紅花刺激大腦。巴爾扎克為了趕稿經常大灌咖啡。薩特也在撰寫《Critique of Dialectical Reason》期間服用大量的安非他命。

巴爾扎克喝咖啡和喝水似的。

不過,現在歐美大學校園成了這些聰明藥的實驗室,Alex 就是自愿嘗試的小豚鼠之一。

五分之一的名校大學生吃過聰明藥

歐美人,尤其是大學生服用“聰明藥”的情況有多普遍呢?

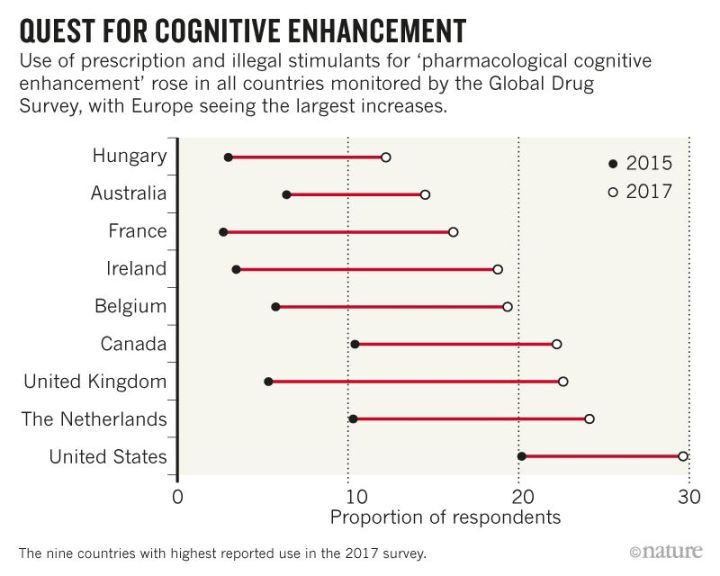

2018年,《自然》(Nature)介紹了一項對15個國家近8萬人的調查。受訪者中,14%的人表示曾經用過聰明藥。而在2015年,這個數字只有5%。

2015年和2017年不同國家使用過“聰明藥”的受訪者占比

在大學生群體里,聰明藥的使用者占比更高。

根據2008年《自然》的一項在線調查,五分之一的受訪者(大多數是研究者或學生)曾經使用過聰明藥。

2016年針對牛津大學學生的一項調查發現,15%的學生為了讓自己更有競爭力而服用“聰明藥”。劍橋大學服用這類“聰明藥”的學生如此多,以至于劍橋大學精神病學教授 Barbara Sahakian 向大學提出了警告,不過她說:“學校對此毫無作為。”

美國名校的數據也不樂觀。2014年的一項調查發現,美國常春藤聯盟名校的616名大二到大四的本科學生里,有18%的人在過去的一年里曾經服用聰明藥。

那么 Alex 是怎么搞到阿德拉爾的呢?

原來,他的弟弟就被診斷為多動癥,所以 Alex 對多動癥的癥狀了如指掌。在大一的時候,Alex 就謊稱自己也有這種障礙,成功讓醫生給他開了阿德拉爾。

大學期間,Alex 一般每晚都會服用15毫克的阿德拉爾,保證自己“無法在8-10小時里睡著覺”,因此能專注地工作。

Alex 記得,大一的某一天,有一次他有4篇期末論文要交。周一早上7點半左右醒來后,他就吞下了作為“即刻解憂劑”的阿德拉爾。阿德拉爾再加上源源不斷的咖啡因幫助他保持了一整天的專注。

Alex 說,那些服用阿爾拉爾的學生并不是“為了變成全班第一而服藥的學習機器,他們吃聰明藥也不是為了被法學院錄取,或者被咨詢公司招入。”

他說,服藥的學生“常常是為了彌補被浪費的時間。在哈佛,大多數人對這個藥都有比較現實的態度。我不認為他們覺得自己吃了阿德拉爾就能成為全班第一。如果你整個周末都在轟趴,凌晨3點鐘起來寫論文,肯定寫不好。吃藥只是為了補償沒有被用在學習上的時間。”

Alex 的觀察不無道理。密歇根大學藥物濫用研究中心的研究者 Sean Esteban McCabe 曾對此作過調查,他表示,服用這些藥物的學生的績點(GPA)常常低于3分(滿分4分)。

吃“聰明藥”的教授們

不僅需要轟趴和趕作業的學生們在服用聰明藥,一些大學教授們也是聰明藥的忠實用戶。

Sahakian 表示,她的一些同事也在服用聰明藥。一次她從英國飛到美國開會,因為時差的關系感覺不適,一個同事馬上告訴她:“你要不要吃點我的莫達非尼(注:一種使人不想睡覺的藥物)?”

劍橋大學的臨床神經學家 Barbara Sahakian 在2007年曾在《自然》上發表過一篇名為“教授的小助手”( Professor’s Little Helper)的評論,該文章被引用了近400次。

圖片來源:Nature

她在文章中指出,她和論文合作者 Sharon Morein-Zamir 的許多同事就在服用阿德拉爾和莫達非尼。

他們在文章中表示,這類藥雖然是處方藥,但卻很容易在網上購買,因此很難遏制這些藥物的擴散,“人類增強認知的動機和增強外表以及性能力的動機一樣強,甚至更強。”

聰明藥的效果到底如何?或許只能抗疲勞

那么,這些聰明藥的效果如何?真的能讓人變聰明嗎?

關于這個問題,Alex 并不是一邊倒的態度,“它的認知增強效果取決于你手頭是什么任務。好幾次我吃了阿德拉爾以后,完全不想寫論文,卻開始整理我的音樂庫。我還見過有人吃了藥之后整晚打掃房間。”

當然,這只是 Alex 的一面之詞。對于聰明藥的效果,科學界也非常感興趣,并且進行了一些初步的研究。

在2015年發表在《歐洲神經心理藥理學》(European Neuropsychopharmacology)上的一項研究中,牛津大學和哈佛大學醫學院的研究者對1990-2014年的莫達非尼相關研究進行了梳理。他們發現,莫達非尼能增強普通人的認知能力。

但制造莫達非尼的藥廠瑟法隆(Cephalon)的創始人以及首席執行官 Frank Baldino 對莫達非尼的藥效表達了保守的態度:“如果你很累,莫達非尼可以幫你清醒,但是你不累,它是沒有效果的。”

包括莫達非尼在內,賓夕法尼亞大學的認知神經學研究中心主任 Martha Farah 曾對40個實驗室的聰明藥——神經增強藥物的相關研究進行了薈萃研究。

Farah 說,這些研究確實發現神經增強藥物能促進健康人的記憶力,尤其是工作記憶。工作記憶就類似于電腦的內存條,能夠在你思考處理某個任務的時候暫時保留相關信息。

Farah 說:“這些藥物的確能增強正常人,也就是沒有多動癥或其他問題的人的認知功能。而且這些藥物對那些認知能力比較差的人的效果更好。”

但是 Farah 擔心,所謂的聰明藥可能正在制造一代沒有創造力的機器人。Farah 說:“越來越多的年輕人靠吃聰明藥幫他們工作,我有點兒擔心我們正在培養出一代超級專注的會計。”

還有一些學者對所謂的聰明藥的藥效根本不買賬。

密歇根大學的認知神經科學教授 Martin Sarter 表示,“我完全找不到能證明這些聰明藥能增強認知能力的證據。”他認為這些藥物只是緩解了疲勞而已。

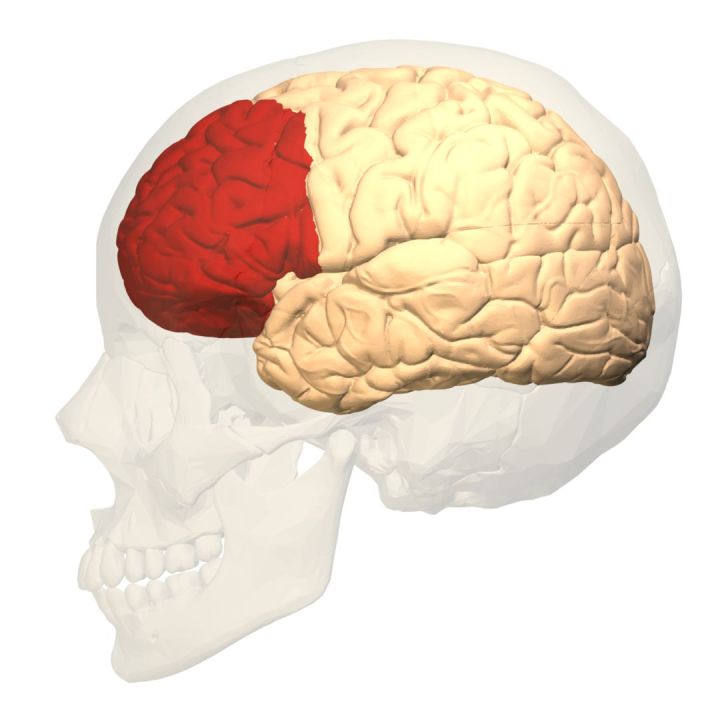

耶魯大學醫學院的神經生物學家 Amy Arnsten 解釋道,人類疲勞和注意力渙散,主要是大腦前額葉皮層里的神經元不想工作了。

前額葉皮層

大腦前額葉皮層是負責進行抽象思考,制定未來目標等功能的中心。而前額葉皮層的工作,依靠的是“錐體細胞(pyramidal cell)。錐體細胞長得就像小小的金字塔,它們會互相激活,向對方發射信號,即使環境里沒有信息來刺激它們。”

錐體細胞

可是,疲勞、壓力大的時候,錐體細胞間的通訊就會受阻。咖啡因、尼古丁一類的藥物可以增加神經遞質乙酰膽堿的水平,從而重建錐體細胞間的活動。這就是人們在疲勞的時候喜歡喝咖啡,或者抽煙的原因,這些物質“可以讓前額葉皮層恢復到最佳狀態。”

可是,刺激前額葉皮層,并不能讓大腦多長點神經元。Arnsten 指出,“這些聰明藥只是讓大腦進入最佳狀態,但并不能把一個白癡變成愛因斯坦。”

副作用包括猝死、長不高、成癮

實際上,聰明藥的副作用遠比想象嚴重。

阿德拉爾(安非他命)和安非他命衍生物(如冰毒)會和神經元的去甲腎上腺素或多巴胺轉運體發生反應,從而增加這些神經遞質的水平,并抑制它們的再攝取。

對于多動癥患者來說,這些藥物的確能增強他們的注意力,減少他們的癥狀。可是,這些藥物也有副作用,比如增加血壓和心率。阿德拉爾的副作用還包括神經緊張、頭疼、失眠、食欲下降。

更嚴重的是,就如同長期服用安非他命衍生物之一——冰毒一樣,長期服用安非他命可能導致藥物成癮,或是出現幻覺和精神疾病。

甲基安非他命,俗稱冰毒,是安非他命的衍生物。

2009年,在發表于《美國醫學會雜志》(JAMA)的一項被引用了400余次的研究中,美國國家藥物濫用研究所(National Institute on Drug Abuse)的所長 Nora Volkow 領導的團隊掃描了10名男性在服用莫達非尼和安慰劑前后的大腦。

他們發現,莫達非尼使大腦中多巴胺的含量上升。Volkow 評論道:“任何能提高多巴胺水平的藥物都有被濫用的風險,因此這些藥物的成癮性值得引起重視。”

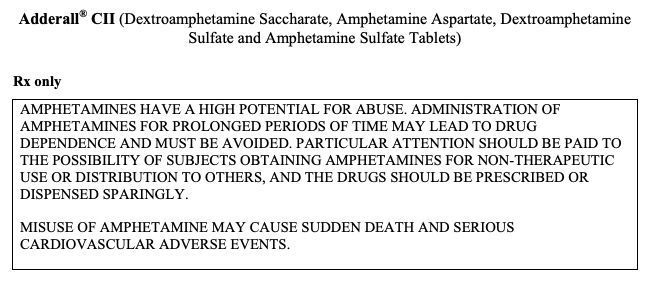

阿德拉爾的標簽上就有美國食品藥品監督管理局(FDA)的警告:“安非他命可能造成藥物濫用,”并導致藥物成癮。標簽上還提到,濫用阿德拉爾可能會導致猝死和嚴重的心臟問題。

阿德拉爾的標簽上的FDA警告

圖片來源:FDA

兒童長期服用這些藥物還會影響生長發育,導致長不高。

因為,阿德拉爾、利他林一類的藥物可能會抑制食欲;同時,多巴胺可能會阻礙生長激素的分泌,直接影響兒童身高。另外也有一些研究發現,上述“聰明藥”會減緩軟骨組織的生長,從而抑制骨骼發育。

2008年,在發表在大刊《美國兒童青少年精神醫學會期刊》(Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry)上的一項薈萃性研究中,哈佛大學醫學院和紐約州立大學上州醫科大學的兒科學家發現,服用阿德拉爾或利他林的兒童的身高和體重顯著低于沒有服藥的同齡人。

至于莫達非尼,到現在為止科學家們還不確定它的全部作用機理。莫達非尼可能會刺激組胺的分泌,而組胺可以使人清醒。但是莫達非尼的副作用包括:失眠、頭痛、藥物成癮。

支持方:聰明藥是大勢所趨

由于藥效沒有定論,關于聰明藥的研發和市場化出現了兩極分化的觀點。

賓夕法尼亞大學的神經學教授 Anjan Chatterjee 站了支持方的隊伍。他的主要研究課題是空間認知的神經基礎。在過去的幾年里,他聽聞許多學生服用聰明藥增強腦力,因此他開始研究這類藥物。

在2007年的一篇論文中,他指出“社會的許多方面都存在贏家通吃的局面”,因此不管是在學習還是在工作中,“聰明一點、少睡一點、學得更快一點都具有顯而易見的優勢”。

他估計,未來吃聰明藥會變得像現在的整形一樣常見,因為需求之大擺在眼前,記憶力衰退的老年人、想要孩子高人一等的父母、焦慮的996員工都是聰明藥的潛在用戶。

加州大學歐文分校醫學院的神經科學教授 Gary Lynch 也同意這個說法,“改善記憶藥物的出現只是時間問題。”

2007年發表在英國醫學會(BMA)上的一篇文章指出,“機會平等是教育系統的一大目標...那些智力弱于他人,或是來自貧困家庭背景的學生使用神經增強藥物或許能增加他們受教育的機會。”

這篇文章的作者甚至呼吁,“如果全體人類都能得到神經增強藥物,這將提升人類整體的認知水平,這應該是件好事。”不過因為未知的因素,目前這篇名為 Boosting your brainpower: ethical aspects of cognitive enhancements 的文章已被 BMA 官網刪除。

反對派:你要改變世界,而不是你自己

可是,也有不少學者實名反對神經增強藥物。約翰霍普金斯大學的神經科學家 Paul McHugh 就是其中之一。

他說,他幾乎每年都會接待一兩個要求給孩子開聰明藥的家長,一般來說“患者”是成績不好的男孩子。

他說:“事實是,他們的孩子的智力并沒有到達他爹媽的水平,”雖然這些孩子在其他方面有超出父母特長,比如“長得帥、有魅力、體育好。”

McHugh 認為吃聰明藥完全是本末倒置,“讓人類適應這個世界,而不是讓人類改造世界,讓它變得更美好,或許就是一個錯誤的想法。如果你認為你的孩子唯一值得上的大學是哈佛,那么你的觀點才是需要糾正的。”

劍橋大學的認知神經科學教授 Trevor Robbins 則認為,天底下還沒有出現完美的認知增強藥物,聰明藥的作用只是拆東墻補西墻而已,“大量實驗研究表明,有許多藥物都可以增強記憶力,但是問題在于它們不一定安全。”

全員嗑藥打雞血的世界,真的是一個美好的世界嗎?再者,吃一粒藥就馬上變聰明,嘛副作用都沒有,這難道不是傳說中的“免費的午餐”么?

聰明藥的代價是什么,它或許在暗處早就標好了價格。

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助