長征七號火箭首飛,你對火箭的知識了解有多少?火箭上天是靠什么技術呢?你聽說過小推力推進火箭嗎?

“小推力推進技術”是怎么回事?隨著人類深空探索的深入,國外對小行星的探測日益增多。美國、歐洲和日本先后發射了多顆小行星探測器,有的實現了小行星表面物質的取樣返回。由于小行星探測需要探測器飛得更遠、時間上也更長,小推力推進技術因而登上了深空舞臺。連續小推力是相對常規化學推進器所能產生的推力而言,在眾多的推進技術中,可提供連續小推力且比較成熟的推進器可分為電推進和太陽帆兩類。化學推進系統發展較早,技術更為成熟,但提供給探測器加速能力有限。電推進是利用電能加熱或電離推進劑加速噴射而產生推力。太陽帆的原理其實并不復雜,就類似大海中航行的帆船一般,只是太陽帆依靠的是太陽光壓力而不是風。小推力推進技術雖然提供的推力很小,但是通過持續的加速,最終使航天器達到一個可觀的速度。在化學推進的航天器與小推力航天器的假想比賽中,就類似龜兔賽跑那樣,最終勝出的是那個不斷加速的。關于電推力器,你知道多少?電推進的理論始于20 世紀初期,1906 年美國科學家戈達德(R. H. Goddard)提出了用電能加速帶電粒子產生推力的思想。1911年俄國航天事業的先驅齊奧爾科夫斯基也設想利用帶電粒子作空間噴氣推進。1929 年德國科學家奧伯特(H. Oberth)出版了研究利用電推進的書。1929-1931年間,前蘇聯在列寧格勒建立了專門研究電火箭發動機的機構,并演示試驗了世界上第一臺電推力器。

“小推力推進技術”是怎么回事?隨著人類深空探索的深入,國外對小行星的探測日益增多。美國、歐洲和日本先后發射了多顆小行星探測器,有的實現了小行星表面物質的取樣返回。由于小行星探測需要探測器飛得更遠、時間上也更長,小推力推進技術因而登上了深空舞臺。連續小推力是相對常規化學推進器所能產生的推力而言,在眾多的推進技術中,可提供連續小推力且比較成熟的推進器可分為電推進和太陽帆兩類。化學推進系統發展較早,技術更為成熟,但提供給探測器加速能力有限。電推進是利用電能加熱或電離推進劑加速噴射而產生推力。太陽帆的原理其實并不復雜,就類似大海中航行的帆船一般,只是太陽帆依靠的是太陽光壓力而不是風。小推力推進技術雖然提供的推力很小,但是通過持續的加速,最終使航天器達到一個可觀的速度。在化學推進的航天器與小推力航天器的假想比賽中,就類似龜兔賽跑那樣,最終勝出的是那個不斷加速的。關于電推力器,你知道多少?電推進的理論始于20 世紀初期,1906 年美國科學家戈達德(R. H. Goddard)提出了用電能加速帶電粒子產生推力的思想。1911年俄國航天事業的先驅齊奧爾科夫斯基也設想利用帶電粒子作空間噴氣推進。1929 年德國科學家奧伯特(H. Oberth)出版了研究利用電推進的書。1929-1931年間,前蘇聯在列寧格勒建立了專門研究電火箭發動機的機構,并演示試驗了世界上第一臺電推力器。

電推進系統在航天任務中比較典型應用的有美國的深空探測航天DeepSpace-1、“黎明”號,日本的小行星取樣探測器隼鳥號,歐空局的SMART-1以及月球探測器和地球重力場和海洋環流探測衛星GOCE。DeepSpace-1年發射,是電推進首次作為主推進系統在深空探測中的應用。黎明號于2007年9月發射,配備了先進的等離子推進系統(電推進),旨在訪問灶神星和谷神星這兩顆小行星。太陽帆推進技術的誕生著名天文學家開普勒早在400年前就曾設想過不攜帶任何能源,僅依靠太陽光的能量使飛船馳騁太空的可能性。他曾指出,彗星煙霧狀的尾部就是在太陽光影響下“不斷飄動的”。開普勒還計算出太陽光可為宇宙飛船提供的具體推力。但直到1924年,齊奧爾科夫斯基和其同事燦德爾才明確提出“用照射到很薄的巨大反射鏡上的太陽光所產生的推力獲得宇宙速度”。正是燦德爾首先提出了太陽帆——這種包在硬質塑料上的超薄金屬帆的設想,成為今天建造太陽帆的基礎。

電推進系統在航天任務中比較典型應用的有美國的深空探測航天DeepSpace-1、“黎明”號,日本的小行星取樣探測器隼鳥號,歐空局的SMART-1以及月球探測器和地球重力場和海洋環流探測衛星GOCE。DeepSpace-1年發射,是電推進首次作為主推進系統在深空探測中的應用。黎明號于2007年9月發射,配備了先進的等離子推進系統(電推進),旨在訪問灶神星和谷神星這兩顆小行星。太陽帆推進技術的誕生著名天文學家開普勒早在400年前就曾設想過不攜帶任何能源,僅依靠太陽光的能量使飛船馳騁太空的可能性。他曾指出,彗星煙霧狀的尾部就是在太陽光影響下“不斷飄動的”。開普勒還計算出太陽光可為宇宙飛船提供的具體推力。但直到1924年,齊奧爾科夫斯基和其同事燦德爾才明確提出“用照射到很薄的巨大反射鏡上的太陽光所產生的推力獲得宇宙速度”。正是燦德爾首先提出了太陽帆——這種包在硬質塑料上的超薄金屬帆的設想,成為今天建造太陽帆的基礎。

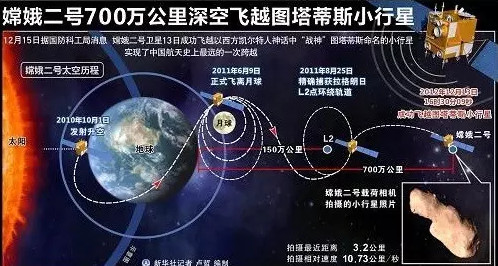

太陽帆具備的永久動力源和高速行進能力是火箭也無法具備的,所以隨著技術的不斷發展和完善,太陽帆飛船必將取代火箭,成為人類探索遠太空的利劍。探測器在天上怎樣“看”小行星呢?為了一睹小行星的真容,探測器可以采取以下四種方式:飛越、交會、撞擊和采樣返回。

太陽帆具備的永久動力源和高速行進能力是火箭也無法具備的,所以隨著技術的不斷發展和完善,太陽帆飛船必將取代火箭,成為人類探索遠太空的利劍。探測器在天上怎樣“看”小行星呢?為了一睹小行星的真容,探測器可以采取以下四種方式:飛越、交會、撞擊和采樣返回。

飛越好比探測器“飛吻”小行星,這個時候兩者相對速度很快,探測器在與小行星擦肩而過那一小段寶貴時間馬上給小行星進行拍照。交會探測是探測器與小行星“共舞”,探測器先是快速追上小行星,然后緩慢從小行星身后靠近,最后兩者一起飛行。這個概念同我國成功實施神舟飛船與天宮一號交會對接任務一樣,即太空中兩個天體緩慢靠近,但是天宮一號是主動配合神舟飛船,而小行星不可能聽話去配合探測器。撞擊是探測器與小行星迎頭相撞,從而使小行星偏離離威脅地球的軌道。2005年,美國的彗星探測飛船 “深度撞擊號”釋放出一顆372公斤級的鋼彈,撞擊“坦普爾1號”彗星的核。采樣返回任務探測器與小行星交會后釋放一個著陸器,著陸器將攜帶探測儀器開展探測區小行星地貌和物質調查,進行小行星的空間環境和空間天氣探測,獲取探測區的背景資料,并選擇合適地點進行鉆孔采樣和選擇性機械臂采樣。采樣后返回艙在小行星表面起飛,將小行星樣品運送回地球,供實驗室作進一步的系統分析和研究。可以說,采樣返回是一項高精尖的技術活兒。(資料來源:《知識就是力量》)作者:錢航,中國科學院國家空間科學中心博士、現中國運載火箭技術研究院總體設計部型號設計師轉載請注明來自“科普中國”。

飛越好比探測器“飛吻”小行星,這個時候兩者相對速度很快,探測器在與小行星擦肩而過那一小段寶貴時間馬上給小行星進行拍照。交會探測是探測器與小行星“共舞”,探測器先是快速追上小行星,然后緩慢從小行星身后靠近,最后兩者一起飛行。這個概念同我國成功實施神舟飛船與天宮一號交會對接任務一樣,即太空中兩個天體緩慢靠近,但是天宮一號是主動配合神舟飛船,而小行星不可能聽話去配合探測器。撞擊是探測器與小行星迎頭相撞,從而使小行星偏離離威脅地球的軌道。2005年,美國的彗星探測飛船 “深度撞擊號”釋放出一顆372公斤級的鋼彈,撞擊“坦普爾1號”彗星的核。采樣返回任務探測器與小行星交會后釋放一個著陸器,著陸器將攜帶探測儀器開展探測區小行星地貌和物質調查,進行小行星的空間環境和空間天氣探測,獲取探測區的背景資料,并選擇合適地點進行鉆孔采樣和選擇性機械臂采樣。采樣后返回艙在小行星表面起飛,將小行星樣品運送回地球,供實驗室作進一步的系統分析和研究。可以說,采樣返回是一項高精尖的技術活兒。(資料來源:《知識就是力量》)作者:錢航,中國科學院國家空間科學中心博士、現中國運載火箭技術研究院總體設計部型號設計師轉載請注明來自“科普中國”。

版權歸原作者所有,如有侵權,請聯系我們

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助