LVC利用高新LIGO又觀測到了一對雙黑洞系統。這兩次觀測GW151226和GW150914一起顯示了宇宙中雙黑洞族群,引力波就此可以確切地確認黑洞的存在并打開了認知神秘宇宙的大門。引力波天文學的時代真正地開始了!LIGO科學合作組織成員張淵皞、胡一鳴編譯。引力波的GW150914的數月之后, LIGO觀測到了又一對黑洞并合的產生的被稱為GW151226的引力波信號在2015年12月26日UTC時間03:38:53抵達探測器。這個引力波信號發生在14億光年外的宇宙中,是一個典型的致密雙星并合,也就是兩個極度致密的物體的并合。像這樣的雙星系統是LIGO尋找的眾多引力波源的一種。引力波是時空的漣漪從這樣的雙星系統中帶走能量從而使兩個致密物體在旋轉的軌道運動中互相旋近。旋近使這樣物體互相靠近直到并合。雙星使時空壓縮伸長產生了引力波并向外傳播出去。也就是這種時空的壓縮伸長可以被高新LIGO探測到,并揭示產生引力波的源頭的信息。GW151226 是第二個確切的由LIGO科學組織(LSC)觀測到的雙黑洞并合的引力波。和首次觀測到的GW150914一起,這個事件標志著引力波天文學這門探索宇宙前沿的(新學科)的開始。信號:

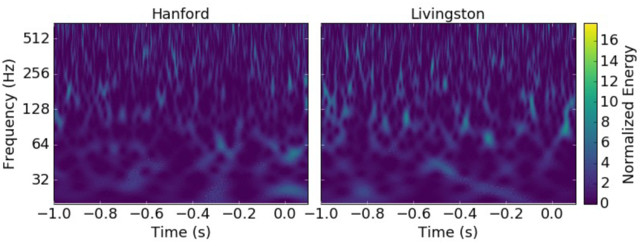

圖一。引力波事件GW151226是由高新LIGO的兩個探測器:LIGO漢福德(左側)和LIGO利文斯頓(右側)探測到。這一圖片展示了并合前最后一秒鐘內探測器記錄的數據中,信號隨時間和頻率(赫茲或每分鐘轉的圈數)的演化。為了確信我們真的探測到了引力波,我們把探測器中探測的數據和一個事先生成的并合雙星模型進行對比。哪怕引力波信號被噪音淹沒,無法用肉眼看到,這種方法也可以讓我們探測引力波。這個動畫展示了移除最佳匹配引力波波形前后的數據,讓引力波信號更加清晰可見。當兩個黑洞并合時,信號頻率扶搖直上。比起第一次探測來,想用肉眼看到引力波信號困難的多。和第一次探測到的引力波一樣,GW151226也是由位于漢福德和的利文斯頓高新LIGO“雙子”引力波探測器觀測到的。圖 1顯示了雙黑洞并合前最后一秒在兩個探測器收集到的數據。為了更易于辨認,這個動畫在原始數據和和去掉最佳匹配濾波信號以后的數據之間切換。即使如此,和首次探測不同的是(信號在設備的背景噪聲中非常顯眼),這次的的引力波并不是不言自明的,并不能明確地說在數據中隱藏著引力波信號。這是因為GW151226的強度要低得多(被稱為測量到的引力波應變強度)。同時,這個信號更難被觀察到的一個原因是它有更長的時間尺度,和GW150914的0.2秒的總長度相比這次長達1秒。盡管存在著這樣那樣的困難使我們無法憑肉眼辨認信號,我們的探測軟件仍然在數據中探測到了這個信號。這次探測是如何做到的?

圖一。引力波事件GW151226是由高新LIGO的兩個探測器:LIGO漢福德(左側)和LIGO利文斯頓(右側)探測到。這一圖片展示了并合前最后一秒鐘內探測器記錄的數據中,信號隨時間和頻率(赫茲或每分鐘轉的圈數)的演化。為了確信我們真的探測到了引力波,我們把探測器中探測的數據和一個事先生成的并合雙星模型進行對比。哪怕引力波信號被噪音淹沒,無法用肉眼看到,這種方法也可以讓我們探測引力波。這個動畫展示了移除最佳匹配引力波波形前后的數據,讓引力波信號更加清晰可見。當兩個黑洞并合時,信號頻率扶搖直上。比起第一次探測來,想用肉眼看到引力波信號困難的多。和第一次探測到的引力波一樣,GW151226也是由位于漢福德和的利文斯頓高新LIGO“雙子”引力波探測器觀測到的。圖 1顯示了雙黑洞并合前最后一秒在兩個探測器收集到的數據。為了更易于辨認,這個動畫在原始數據和和去掉最佳匹配濾波信號以后的數據之間切換。即使如此,和首次探測不同的是(信號在設備的背景噪聲中非常顯眼),這次的的引力波并不是不言自明的,并不能明確地說在數據中隱藏著引力波信號。這是因為GW151226的強度要低得多(被稱為測量到的引力波應變強度)。同時,這個信號更難被觀察到的一個原因是它有更長的時間尺度,和GW150914的0.2秒的總長度相比這次長達1秒。盡管存在著這樣那樣的困難使我們無法憑肉眼辨認信號,我們的探測軟件仍然在數據中探測到了這個信號。這次探測是如何做到的?

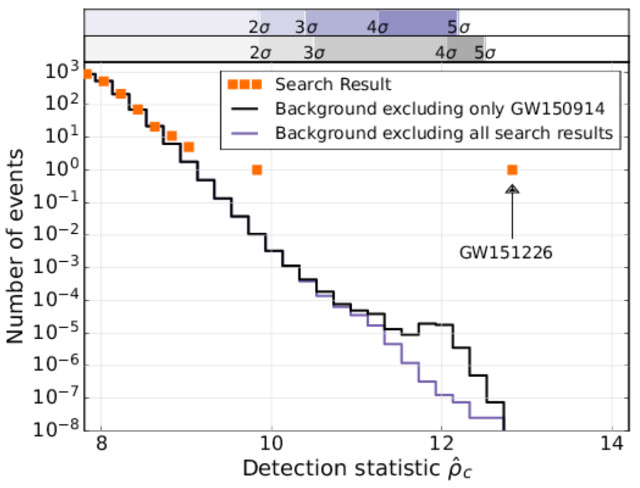

圖二。我們對類似與GW151226(以及之前發現的GW150914)信號的搜尋結果,這里展現了這一次探測結果相較于背景的、由LIGO儀器噪音產生“假探測”結果的顯著性。我們可以看到GW151226的探測結果相對于背景分布鶴立雞群。這個信號的跡象首次是來自于在線搜索方法,這是一種幾乎在探測器數據記錄的同時,實時搜索數據的方法。圖2顯示了其中一個方法的結果,這個分析算法在GW151226 抵達地球的70 秒后就辨認出了這個引力波信號,在大約一分鐘之后,對信號性質的初步估計就計算出來了。這些初始的搜索辦法是使用了一種被稱為匹配濾波器的技術來辨認可能的引力波信號。這個初始方法和許多預測的信號(或稱‘波形’)進行比較,來尋找最佳的匹配波形。如果兩個探測器同時匹配了同一種信號,那這就是一個引力波的候選者。匹配濾波器法在GW151226的探測和分析中都是十分必要的,因為它的強度要小于第一次的引力波探測(GW150914)。初始的搜索分析只能將將給出關于引力波源性質的非常粗略的估計,包含了兩個致密星體的質量,自旋頻率,轉軸指向,距離和在天空中的位置。為了更加精確地決定這些物理學性質(又稱參數),我們使用了一種不同的技術,我們測試了許多不同的參數組合,并且檢查每次預測的波形和我們看到的信號匹配得有多好。這種逼近的方法使我們可以確定一系列的參數集合來解釋的觀測到的信號,并給出每個參數集合正確的概率。圖3顯示了重建的引力波信號(利文斯頓探測器觀察到的信號)和由最可信的參數生成的廣義相對論愛因斯坦方程的數值解之間完美的一致。我們如何確信這是一個真實的事件?

圖二。我們對類似與GW151226(以及之前發現的GW150914)信號的搜尋結果,這里展現了這一次探測結果相較于背景的、由LIGO儀器噪音產生“假探測”結果的顯著性。我們可以看到GW151226的探測結果相對于背景分布鶴立雞群。這個信號的跡象首次是來自于在線搜索方法,這是一種幾乎在探測器數據記錄的同時,實時搜索數據的方法。圖2顯示了其中一個方法的結果,這個分析算法在GW151226 抵達地球的70 秒后就辨認出了這個引力波信號,在大約一分鐘之后,對信號性質的初步估計就計算出來了。這些初始的搜索辦法是使用了一種被稱為匹配濾波器的技術來辨認可能的引力波信號。這個初始方法和許多預測的信號(或稱‘波形’)進行比較,來尋找最佳的匹配波形。如果兩個探測器同時匹配了同一種信號,那這就是一個引力波的候選者。匹配濾波器法在GW151226的探測和分析中都是十分必要的,因為它的強度要小于第一次的引力波探測(GW150914)。初始的搜索分析只能將將給出關于引力波源性質的非常粗略的估計,包含了兩個致密星體的質量,自旋頻率,轉軸指向,距離和在天空中的位置。為了更加精確地決定這些物理學性質(又稱參數),我們使用了一種不同的技術,我們測試了許多不同的參數組合,并且檢查每次預測的波形和我們看到的信號匹配得有多好。這種逼近的方法使我們可以確定一系列的參數集合來解釋的觀測到的信號,并給出每個參數集合正確的概率。圖3顯示了重建的引力波信號(利文斯頓探測器觀察到的信號)和由最可信的參數生成的廣義相對論愛因斯坦方程的數值解之間完美的一致。我們如何確信這是一個真實的事件?

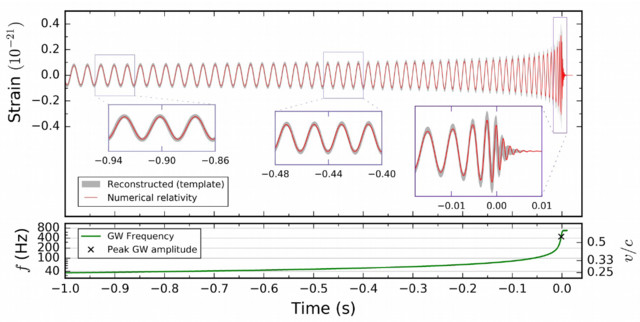

圖三。上半部顯示了在利文斯頓探測器上重建引力波信號隨時間的演化(灰色),以及通過數值相對論計算的信號。時間的標注以并合時刻為零時刻倒數。下半部展現了引力波頻率隨時間的演化。 當雙黑洞旋近時,頻率不斷增加。它也同時可以和軌道速度v相關聯,所以在右側我們顯示了以光速c為單位的速度。黑色的叉形符號標記著信號強度最強的部分,差不多就是兩個黑洞并合的時刻。正如我們對首次探測做的一樣,我們做了許多的檢驗來確保并不是環境或者設備原因造成了這個信號。這些效應可能是任何可能的外部因素來源于不正常工作的冰箱乃至是遠處的閃電!在事件發生的同時,當時并沒有干擾強到可以解釋GW151226,所以我們得出結論這個信號一定產生于天體物理過程。我們究竟看到了什么?

圖三。上半部顯示了在利文斯頓探測器上重建引力波信號隨時間的演化(灰色),以及通過數值相對論計算的信號。時間的標注以并合時刻為零時刻倒數。下半部展現了引力波頻率隨時間的演化。 當雙黑洞旋近時,頻率不斷增加。它也同時可以和軌道速度v相關聯,所以在右側我們顯示了以光速c為單位的速度。黑色的叉形符號標記著信號強度最強的部分,差不多就是兩個黑洞并合的時刻。正如我們對首次探測做的一樣,我們做了許多的檢驗來確保并不是環境或者設備原因造成了這個信號。這些效應可能是任何可能的外部因素來源于不正常工作的冰箱乃至是遠處的閃電!在事件發生的同時,當時并沒有干擾強到可以解釋GW151226,所以我們得出結論這個信號一定產生于天體物理過程。我們究竟看到了什么?

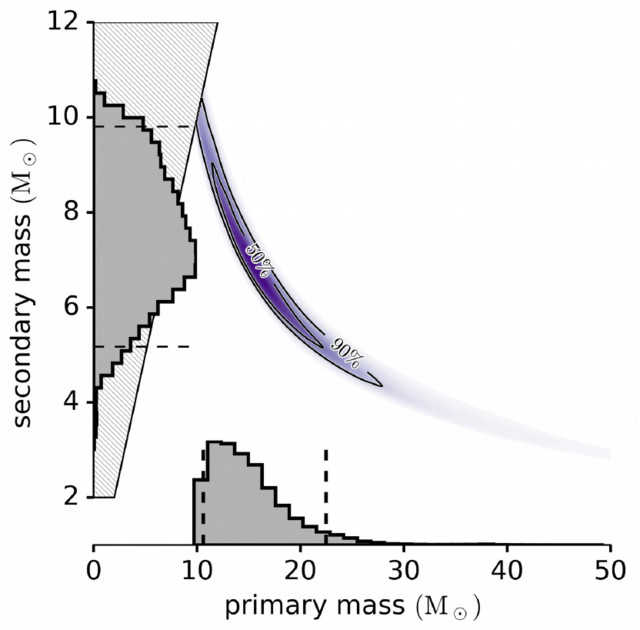

圖四。這一圖片顯示了,根據我們觀測到的數據,我們隊黑洞的質量(以太陽的質量為單位)的估計。我們把更重的黑洞標注為“主”黑洞,把較輕的黑洞標注為“附”黑洞。較暗的區域意味著更高的質量組合的概率。在標注著“90%”的等高線區域內,我們認為有90%的可能性包含著真實的GW151226對應的質量。通過和數百萬個預測的信號波形做比較,我們可以找到雙星的參數組合來描訴這個信號。圖4顯示了通過這個方法找到的可能的雙星質量的組合。從圖上可知,我們99%地確信雙星中較小的那個物體不可能輕于4.5個太陽質量。這個質量已經遠遠超過了中子星的理論預計質量上限。因此我們可以確信地說我們觀測到了一對黑洞!兩個黑洞的質量分布顯示,這兩個黑洞的質量分別地集中地分布在14倍和8倍太陽質量。在并合發生后,最終生成的黑洞大約有21倍太陽質量。這兩個黑洞可能在互相旋轉的過程中進行著自轉,正如地球繞著自己的地軸旋轉。這個旋轉可能與軌道運動傾斜了一定的夾角;對于地球而言這個傾角隨著四季變換而不同,黑洞自旋的大小以及這兩個黑洞自選的方向也會影響觀測到信號的長度,如果自旋很大并且和雙星的軌道角動量方向相同,那么這兩個黑洞可以在并合前靠得非常近。反之如果他們的自旋和軌道角動量相反,那么它們會在更遠的距離并合,因此會產生一個更短的引力波信號。當自旋和軌道旋轉方向并不重合時,整個雙星系統將會在旋近到并合的過程中搖擺不停(也就是自旋進動)。

圖四。這一圖片顯示了,根據我們觀測到的數據,我們隊黑洞的質量(以太陽的質量為單位)的估計。我們把更重的黑洞標注為“主”黑洞,把較輕的黑洞標注為“附”黑洞。較暗的區域意味著更高的質量組合的概率。在標注著“90%”的等高線區域內,我們認為有90%的可能性包含著真實的GW151226對應的質量。通過和數百萬個預測的信號波形做比較,我們可以找到雙星的參數組合來描訴這個信號。圖4顯示了通過這個方法找到的可能的雙星質量的組合。從圖上可知,我們99%地確信雙星中較小的那個物體不可能輕于4.5個太陽質量。這個質量已經遠遠超過了中子星的理論預計質量上限。因此我們可以確信地說我們觀測到了一對黑洞!兩個黑洞的質量分布顯示,這兩個黑洞的質量分別地集中地分布在14倍和8倍太陽質量。在并合發生后,最終生成的黑洞大約有21倍太陽質量。這兩個黑洞可能在互相旋轉的過程中進行著自轉,正如地球繞著自己的地軸旋轉。這個旋轉可能與軌道運動傾斜了一定的夾角;對于地球而言這個傾角隨著四季變換而不同,黑洞自旋的大小以及這兩個黑洞自選的方向也會影響觀測到信號的長度,如果自旋很大并且和雙星的軌道角動量方向相同,那么這兩個黑洞可以在并合前靠得非常近。反之如果他們的自旋和軌道角動量相反,那么它們會在更遠的距離并合,因此會產生一個更短的引力波信號。當自旋和軌道旋轉方向并不重合時,整個雙星系統將會在旋近到并合的過程中搖擺不停(也就是自旋進動)。

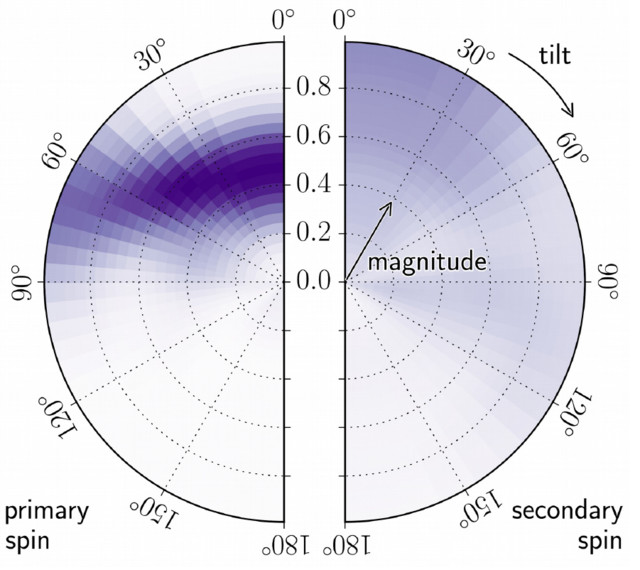

圖五。這一圖片顯示了兩個黑洞可能的自旋值(或者說,黑洞轉得有多快),以及自旋偏離(相對于軌道運動的傾角)。我們把更重的黑洞標注為“主”黑洞,把較輕的黑洞標注為“附”黑洞。兩個半圓分別代表了不同的自旋值與自旋偏離的組合,較暗的區域意味著這一組合更高的概率。我們可以對主黑洞的自旋與偏離做出一定限制,但是對于附黑洞,我們做不了這種限制。圖5顯示了可以解釋數據的自旋強度和夾角之間的組合。我們發現主要黑洞(雙黑洞中較重的那個)的自旋更可能和軌道旋轉的方向相同。然而我們把并不能辨別它究竟傾斜了多少夾角。這個圖片還顯示了我們無法給出更輕的那個黑洞任何確切的的自旋參數。并合后的黑洞也是一個旋轉黑洞,我們發現它以黑洞最大的自旋的70%自旋。最終產生的黑洞比兩個初始黑洞的質量總和要小,正是因為一部分質量在旋近和并合的過程中直接地轉換成了引力波能量。這部分轉換成引力波能量的質量差相當于我們太陽的質量。這個雙黑洞并合產生的引力波的峰值功率要強于可觀測宇宙所有星體和星系發出的光能總和(天文學家稱之為光度)。我們還可以計算出這次黑洞并合發生在距離我們大約14億光年外,所以這次引力波穿越了和第一次探測到的GW150914差不多遠的距離。我們可以利用引力波到達兩個引力波探測器的時間間隔來進行一次“三角定位”來確定引力波源在天區中的位置。但是受限于LIGO只有兩個探測器,我們對波源發生的位置只能給出一個非常粗糙的估計。對于GW151226我們可以大約定位一個850平方秒的天空區域,大約是滿月角面積的4000倍,隨著未來更多的引力波探測器的加入,三角定位的精確度將大大地提升。GW151226 在探測器的敏感波段中停留了大約一秒,要遠長于首次探測的0.2秒。這次更長的持續事件源于這次的雙黑洞系統中的黑洞有更小的質量;所以更長的旋近相的引力波可以在的敏感區域中被觀察到。一個更長的旋近還意味著GW151226可以更好地限制任何和廣義相對論相違背的地方。我們仍然沒有發現有任何跡象說明愛因斯坦錯了。GW151226對天體物理意味著什么?GW151226是首次直接觀測到的在這個質量范圍內的雙黑洞系統。因為我們并不指望雙黑洞會發出任何光,所以它們發出引力波使我們可以找到通過其他手段無法直接觀測到的新雙黑洞系統。這也就是說,我們可以檢查我們的結果和其他方法得出的結果的一致性。比如說我們可以比較我們觀測到的黑洞質量(初始黑洞和最終黑洞) 和其他方法觀測到的黑洞質量是否符合[[https://en.wikipedia.org/wiki/Xray_binary][X-ray binaries]]。然而我們的引力波測量是從完全獨立的方法獲得的。雙黑洞可能形成于多種途徑。它們可能源于兩個同時產生的超重恒星并在它們生命的終點一起演化成了黑洞。也有可能的是,在某個宇宙區域恒星更加緊密地聚集著,雙黑洞系統也可能形成于兩個一開始獨立演化的星體在互相作用后最終形成的雙星系統。GW151226的性質和這兩種形成機制都相符合,所以在此時我們并不能說哪種機制是更加可能的。不管怎樣,GW151226和 GW150914都顯示出宇宙中有著比我們之前預計的更加多的恒星質量黑洞。這些初始的發現是理解這些雙黑洞族群非常重要的第一步,在此之前我們對這些信息是渾然無知的。轉載請注明來自“科普中國”。

圖五。這一圖片顯示了兩個黑洞可能的自旋值(或者說,黑洞轉得有多快),以及自旋偏離(相對于軌道運動的傾角)。我們把更重的黑洞標注為“主”黑洞,把較輕的黑洞標注為“附”黑洞。兩個半圓分別代表了不同的自旋值與自旋偏離的組合,較暗的區域意味著這一組合更高的概率。我們可以對主黑洞的自旋與偏離做出一定限制,但是對于附黑洞,我們做不了這種限制。圖5顯示了可以解釋數據的自旋強度和夾角之間的組合。我們發現主要黑洞(雙黑洞中較重的那個)的自旋更可能和軌道旋轉的方向相同。然而我們把并不能辨別它究竟傾斜了多少夾角。這個圖片還顯示了我們無法給出更輕的那個黑洞任何確切的的自旋參數。并合后的黑洞也是一個旋轉黑洞,我們發現它以黑洞最大的自旋的70%自旋。最終產生的黑洞比兩個初始黑洞的質量總和要小,正是因為一部分質量在旋近和并合的過程中直接地轉換成了引力波能量。這部分轉換成引力波能量的質量差相當于我們太陽的質量。這個雙黑洞并合產生的引力波的峰值功率要強于可觀測宇宙所有星體和星系發出的光能總和(天文學家稱之為光度)。我們還可以計算出這次黑洞并合發生在距離我們大約14億光年外,所以這次引力波穿越了和第一次探測到的GW150914差不多遠的距離。我們可以利用引力波到達兩個引力波探測器的時間間隔來進行一次“三角定位”來確定引力波源在天區中的位置。但是受限于LIGO只有兩個探測器,我們對波源發生的位置只能給出一個非常粗糙的估計。對于GW151226我們可以大約定位一個850平方秒的天空區域,大約是滿月角面積的4000倍,隨著未來更多的引力波探測器的加入,三角定位的精確度將大大地提升。GW151226 在探測器的敏感波段中停留了大約一秒,要遠長于首次探測的0.2秒。這次更長的持續事件源于這次的雙黑洞系統中的黑洞有更小的質量;所以更長的旋近相的引力波可以在的敏感區域中被觀察到。一個更長的旋近還意味著GW151226可以更好地限制任何和廣義相對論相違背的地方。我們仍然沒有發現有任何跡象說明愛因斯坦錯了。GW151226對天體物理意味著什么?GW151226是首次直接觀測到的在這個質量范圍內的雙黑洞系統。因為我們并不指望雙黑洞會發出任何光,所以它們發出引力波使我們可以找到通過其他手段無法直接觀測到的新雙黑洞系統。這也就是說,我們可以檢查我們的結果和其他方法得出的結果的一致性。比如說我們可以比較我們觀測到的黑洞質量(初始黑洞和最終黑洞) 和其他方法觀測到的黑洞質量是否符合[[https://en.wikipedia.org/wiki/Xray_binary][X-ray binaries]]。然而我們的引力波測量是從完全獨立的方法獲得的。雙黑洞可能形成于多種途徑。它們可能源于兩個同時產生的超重恒星并在它們生命的終點一起演化成了黑洞。也有可能的是,在某個宇宙區域恒星更加緊密地聚集著,雙黑洞系統也可能形成于兩個一開始獨立演化的星體在互相作用后最終形成的雙星系統。GW151226的性質和這兩種形成機制都相符合,所以在此時我們并不能說哪種機制是更加可能的。不管怎樣,GW151226和 GW150914都顯示出宇宙中有著比我們之前預計的更加多的恒星質量黑洞。這些初始的發現是理解這些雙黑洞族群非常重要的第一步,在此之前我們對這些信息是渾然無知的。轉載請注明來自“科普中國”。

版權歸原作者所有,如有侵權,請聯系我們

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助