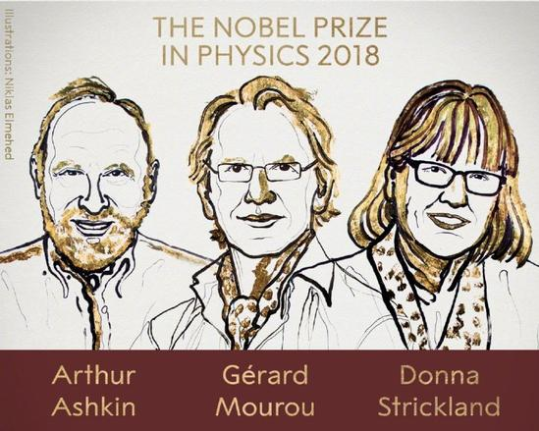

2018諾貝爾物理學獎得主介紹

瑞典皇家科學院將2018年諾貝爾物理學獎授予Arthur Ashkin, Gerard Mourou和Donna Strickland,以表彰他們“在激光物理領域的突破性發明”,他們的發明——“光學鑷子”和“激光脈沖”徹底改變了激光物理學,讓極小的物體與極快的過程以全新的方式出現。

激光

激光是20世紀以來繼核能、電腦、半導體之后,人類的又一重大發明,被稱為“最快的刀”、“最準的尺”、“最亮的光”。英文名Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation,意思是“通過受激輻射光擴大”,它的英文全名已經完全表達了制造激光的主要過程。激光的原理早在 1916年已被著名的美國物理學家愛因斯坦發現。

原子受激輻射的光,故名“激光”:原子中的電子吸收能量后從低能級躍遷到高能級,再從高能級回落到低能級的時候,所釋放的能量以光子的形式放出。被引誘(激發)出來的光子束(激光),其中的光子光學特性高度一致。激光比起普通光源,激光的單色性好,亮度高,方向性好。

激光應用很廣泛,如激光打標、激光焊接、激光切割、光纖通信、激光測距、激光雷達、激光武器、激光唱片、激光矯視、激光美容、激光掃描、激光滅蚊器、LIF無損檢測技術等等。自1960年美國加州休斯實驗室的科學家梅曼宣布獲得了第一束激光以來,激光技術早已融入日常生活,無論是老師上課時手持的激光筆,還是耗資數十億歐元、長度超過3公里的歐洲自由電子激光裝置,各種激光器遍及工業、通訊、科學及娛樂領域。

激光操控粒子——光學鑷子

阿瑟·阿什金(Arthur Ashkin)發明了用激光束操縱粒子、原子和分子的光鑷,這使得人們能夠在保證病毒、細菌以及其它活體細胞不被破壞的前提去檢測和操控它們。 1987年,阿瑟就使用自己發明的光學鑷子,成功地捕獲了單個的活細菌。這種任務對之前的生物學家來說是一項不可能完成的任務,因為任何對單個細菌進行的操作都不可避免地對它們產生傷害,細菌就很可能死掉。但是現在生物學家甚至可以用光學鑷子夾起一些細菌,讓它們在一束由光形成的“牢籠”里頭繁殖,這時候對細菌的分裂和生存狀態就可以更細微地觀察了。阿什金的光鑷為我們觀察和控制生命體的內部結構創造了全新的機會。光學鑷子出現之后,人們就可以在不接觸被測物體的情況下,三維立體地觀察極微小的物體。它們可能是沒有生命的分子,也可能是構成生命基礎的蛋白質和DNA,靠這項技術可以更深入地揭開生命的秘密。

激光脈沖——啁啾(zhōu jiū)脈沖放大技術(CPA)

杰哈·莫羅(Gérard Mourou)與多娜·斯崔克蘭(Donna Strickland)發明了啁啾(zhōu jiū)脈沖放大技術(CPA),取一段短激光脈沖,在時間上拉長,把它放大,再重新壓縮成短脈沖。當脈沖拉長之后,峰值功率就會大幅下降,這樣就可以在不損壞放大器的前提下放大到更高的倍數。之后把脈沖重新壓縮,于是更多的光就被壓縮到了很小的空間中,脈沖的強度就隨之急劇上升。當將脈沖變到音頻時,會發出一種聲音,聽起來像鳥叫的啁啾聲,故名“啁啾”。CPA技術為人類創造最短、最強的激光脈沖鋪平了道路,并在工業和醫療領域產生了廣泛的應用。例如,每年有數百萬臺的眼睛手術是利用最鋒利的“激光手術刀”來完成的。

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助