作者:崔凱

編輯:Yuki

1994年,美國學者布朗寫了一篇文章, 題目 為《誰來養活中國》,在西方世界引起廣泛關注。 25年過去,中國用全世界8%的耕地養活了18%的人口,但是布朗提出的問題,依舊值得我們警惕。 2019年10月14日,國務院新聞辦時隔23年再次發表了《中國的糧食安全》白皮書,明確: 從中長期看,中國的糧食產需仍將維持緊平衡態勢 。

中國的資源稟賦

01

歌手李健演唱過的一首歌:《父親寫的散文詩》,其中有一段樸實無華的歌詞:“一九八四年,莊稼還沒收割完,兒子躺在我懷里,睡得那么甜。明天我要去鄰居家,再借點錢,孩子哭了一整天了,鬧著要吃餅干。這是我父親日記里的文字,這是他的青春留下來的散文詩。 這片土地曾讓我淚流不止,它埋葬了多少人心酸的往事 。”

我們把時間坐標就放在歌中唱到的1984年。那一年收成不錯,中國糧食產量首次突破4億噸,人均糧食390公斤,只相當于今天的70%。在當時,這些糧食能夠維持老百姓的基本溫飽,卻分不出更多的糧食去喂豬養雞。1984年,中國人均肉類只有15公斤,相當于今天的1/4。當時,國家實行糧食定量供應, 購買糧食需要糧票 。直到1993年,糧票才退出歷史舞臺。

1980年,我還在讀小學,長得很單薄。那年頭,奶粉對于尋常百姓家還是奢侈品。為了幫我補充營養,父親從村里的榨油坊買來富含蛋白質的豆粕,放在白色的布袋里,讓我拿著洗衣棒槌用力拍打。豆粕被搗碎后,再摻到玉米面中,蒸出的玉米窩頭有一種獨特的豆香。今天回想起來, 少年時吃的“玉米+豆粕”就是今天的飼料配方 ——這些事在今天的年輕朋友眼中,已經是古老的傳說。

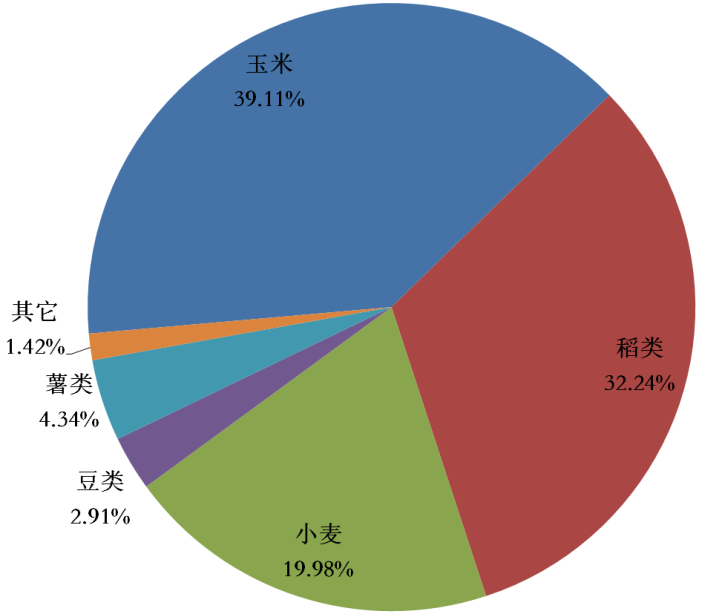

(2018年中國糧食的產量結構 | 數據來源:國家統計局)

視線轉回到今天。2015年以來,中國糧食產量連續四年穩定在6.5億噸,再加上每年進口的1.2億噸糧食,合計消費7.7億噸。如果按照重量折算,1.2億噸的進口量僅相當于6.6億噸國內總產量的1/6,看似問題不大,其實不然。把這1.2億噸進口糧食折算成耕地,相當于6億畝的耕地。如果再加上進口的棉花、白糖、水果、肉類、奶粉等,則超過7億畝。按照全國20億畝耕地面積計算, 我們的耕地“對外依存度”達到35% 。糧食生產需要消耗耕地、化肥、農藥和淡水,進口糧食本質上就是在進口資源。

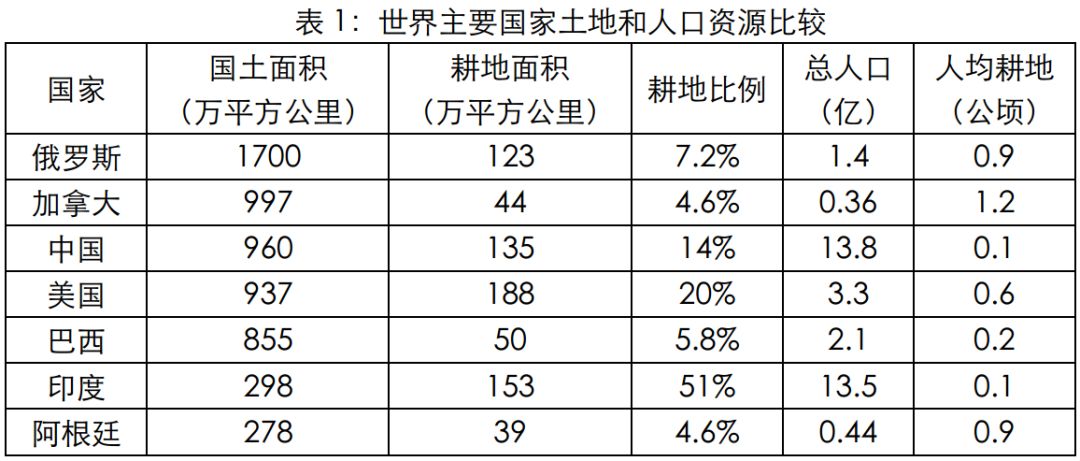

請大家看看下面這張表格。就國土面積而言,960萬平方公里的中國排在世界第3,但是很多地方或是干旱少雨的沙漠戈壁,或是常年低溫的高原寒地,我們的耕地占國土面積比重僅有14%。 人多地少,人均耕地面積僅為0.1公頃,遠低于俄羅斯、美國、巴西和阿根廷等農業大國 。

從某種意義上說,能夠讓14億人吃飽,就是中國對世界最大的貢獻。然而我們為此也付出了沉重的代價——為了控制病蟲害,農田里大量噴灑農藥,嚴重 污染水土環境,破壞生態平衡 。在我的少年記憶中,晚霞中蜻蜓飛舞,夏夜里蛙聲一片。今天再去看看,這種畫面已經成為回憶。

為了增加糧食產量,我們使用了全世界1/3的化肥。中國化肥用量自1984 年已經連續30多年成為世界第一。然而我們的化肥利用率僅為38%,遠低于發達國家50-60%的水平。糧食作物的化肥用量占農作物(還包括蔬菜、水果、棉花等)總量的1/2,今天平均每100斤糧食就需要施肥6斤。過量施肥破壞了耕地的土壤結構,造成土壤板結和鹽堿化。過剩的化肥又隨著雨水流入江湖湖泊,導致水體富營養化,藻類植物瘋長,水體發臭。大量藻類覆蓋水面,遮光耗氧,影響水底生物生長, 整個水生生態系統遭受破壞 ,太湖藍藻爆發就是最典型的事例之一。

耕地質量直接關系到國家糧食安全。黑土地是世界公認最肥沃的土壤,“插根筷子也發芽”。東北是全球三大黑土區之一,糧食產量占全國的1/4,調出量占全國的1/3,是中國重要的糧倉。這些年,在糧食增產的同時,黑土地也被過度開發利用,土壤明顯退化,疲憊不堪。黑土層已由上世紀50年代的60-70厘米,下降到今天的20-30厘米——黑土是不可再生的寶貴資源,形成1厘米黑土層需要幾百年的時間。過去黑土層豐厚,腳踩上去就像踩在海綿上一樣。現在土層變薄,營養不足,不得不多施化肥。化肥越用越多,又導致土壤板結,踩上去甚至看不到腳印。“ 萬物土中生,有土斯有糧 ”,黑土地的可持續發展問題亟待解決。

(東北黑土地 | 攝:宛凌迅)

中國的人均水資源僅為2050立方米,僅僅相當于世界平均水平的1/4。農業灌溉消耗了中國60%的可利用水資源,用水效率卻僅為30-40%,遠低于發達國家70-80%的水平。在北方旱區,由于水資源短缺,有些地方 過度開采地下水資源 用于農業灌溉。華北井灌區是中國的糧食主產區之一。由于過去30幾年的開采,這里的地下水位下降幅度甚至超過20米,成為 世界上最大的地下水漏斗區 。

放眼未來,中國的人口峰值預計將出現在2028 年前后,總人口約為14.2 億。雖然此后的人口數量開始下降,但2050 年前仍不會少于12 億。也就是說, 未來30年中國將依然面對糧食安全壓力 。

放眼世界,今天地球上已經有76億人,其中 10%處于饑餓狀態 ,包括1.5億發育不良的兒童。預計到2050年,世界人口會增加到95億,2100年會達到110億。讓地球養活這樣多的人口,很不輕松。

“犧牲”大豆,確保“飯碗”

02

中國是大豆的故鄉,5000年前,華夏先民開啟大豆種植,從此“中原有菽,庶民采之”。豆腐里有華夏民族千年陪伴的芳香,有“煮豆燃豆萁”的詩句。公元8世紀的唐朝,鑒真東渡,將大豆傳到日本。到了18世紀的清朝,大豆又從中國傳入歐美。今天,大豆在地球上的種植面積達到1.2億公頃,約占全世界耕地面積的8%,可以說, 大豆是中國送給世界的最好禮物 。

在上個世紀中期,是中國大豆的輝煌時期。大豆和茶、絲是中國出口的三大名產,在世界上享有盛譽。當時,中國大豆種植面積占全世界的40%,然而在80年代下降到20%,現在只有7%。1995年,中國開始變成大豆進口國,進口量一路飆升到2018年的9000萬噸, 占全球大豆貿易的2/3 。

為什么要進口這么多大豆? 很多公眾對此并不理解。此間有行業淪陷的悲情,有糧食安全的憂慮,有轉基因的爭論,有貿易戰的愛國情懷。盤根錯節,剪不斷,理還亂。

大豆是富含蛋白質的谷物,這一特點也決定了它的宿命—— 不可或缺的飼料配料 。我們餐桌上的肉、蛋、奶都是飼料轉化而來。在飼料中,玉米占65%,榨油后的豆粕占20%。豬每吃2.7斤飼料可以長出1斤肉,而雞每吃2斤飼料就能長出1斤肉或產出1斤蛋。

(東北大豆 | 攝于吉林農業大學實驗農場)

進入90年代,百姓生活從“吃飽”進入“吃好”,肉蛋奶消費量迅速上升,肉類產量從1990年的2800萬噸增長到2018年的8500萬噸,提高了整整3倍。作為飼料核心配料的豆粕需求量也同比增加。今天,國產大豆產量僅為1500萬噸,進口量達到9000萬噸。換言之,大豆的進口依存度超過80%。

曾有公眾質疑: 為什么不擴大國產大豆的種植面積? 中國是全世界第一人口大國,糧食安全重于泰山。一面是持續增長的人口和肉蛋奶消費,一面是捉襟見肘的20億畝耕地面積。為了保障飯碗牢牢端在自己手里,中國只能選擇“犧牲”大豆,優先保障水稻和小麥的種植面積。用進口大豆節約出來的耕地來種植相對高產的主糧作物,當然是最合理的選擇。

其實農民也缺少種植大豆的愿意。大豆產量低,種植收益只有玉米和小麥的1/2。東北是大豆主產區,在歌曲《家在東北》中有一段歌詞:“我的家在東北松花江上,那里有漫山遍野的大豆高粱。”今天,你若真的去東北看看,大面積的大豆、高粱早已被玉米取而代之。

也有公眾提出: 為什么要進口美國大豆? 全球大豆年產量約為3.5億噸,幾個主產國扣除本土消費,能夠拿出來進行國際貿易的只有1.5億噸,其中美國為6000萬噸。中國進口9000萬噸大豆,如果全面封殺美國大豆,則意味著我們要買光美國以外的全球的貿易大豆,這是不現實的。

2018年中美貿易戰硝煙彌漫:美國以芯片為矛,中國用大豆做盾。楚河漢界,互不相讓,最終坐收漁利的是巴西。此話怎講?巴西和美國是全球大豆的兩大出口國。2017年,中國的進口大豆中,巴西和美國的份額分別是53%和34%。而到了2018年,這一比例變為75%和19%。在激增的巴西大豆出口量中,有多少是將美國大豆通過轉口貿易穿上巴西的馬甲再賣給中國?不得而知。亞馬遜雨林被稱為地球之肺,而60%的亞馬遜在巴西境內。保護雨林是負擔,發展農業則是效益。面對經濟萎靡和貧富差距,巴西近年來 大面積砍伐熱帶雨林 ,用來種植大豆和放牧肉牛。

(收獲的大豆植株 | 攝于吉林農業大學實驗農場)

還有公眾質疑: 為什么要進口轉基因大豆? 為什么不從俄羅斯等國家尋求替代進口?這里我要告訴大家,美國、巴西和阿根廷三個國家的大豆貿易量就占到全球90%的比重,其他國家(烏拉圭、俄羅斯、印度等)出口的基數只有100萬噸的數量級,相對于中國9000萬噸的龐大進口需求,只是杯水車薪。然而美國、巴西和阿根廷的轉基因種植比例都達到95%。如果中國禁止進口轉基因大豆,勢必面臨飼料短缺,造成肉蛋奶數量減少、價格飆升,老百姓只能清湯寡水的天天吃素——這相當于要轟轟烈烈的搞一場全民減肥運動,公眾能否吃得消?

美國是轉基因作物全球第一種植和消費者大國。在2億公頃的耕地總面積中,40%種植的轉基因作物,其中玉米、大豆、油菜的轉基因種植比例均超過90%。以大豆為例:美國總產量1.2億噸,出口量則是0.6億噸。也就是說,美國一半的轉基因大豆用于本土消費。關于轉基因的安全問題,這里不做探討。但網絡上有一種傳言: 美國人自己不吃轉基因食品——這不符合事實 !

國際貿易,價格是王道。美洲(巴西、美國和阿根廷)的大豆出口地價格是2600元/噸,從地球另一端漂洋過海運到中國,加上25%的運費和關稅,到岸價3300元/噸,比國產大豆(3700元/噸)還便宜15%。歸根結底,是 我們的農業“生產力”落后于別人 。中國大豆每公頃的平均產量不到2000公斤,只相當于美國的3300公斤的60%。巨大的產量差距一方面是土壤和田間管理,另一方面則是品種優勢。種子是農業的“芯片”,中國需要發展農業生物技術,以應對新一代育種國際競爭。

延伸話題:全球視野下的大豆博弈

盡管中國大豆采購量占全球大豆貿易的2/3,但大豆定價權并沒有掌握在中國人手里。究其原因,這牽涉到二戰以后的國際秩序、以美元為中心的國際貨幣體系、WTO規則和全球農產品期貨市場等復雜問題。而在國內市場,外資、國資和民資之間的利益博弈也是盤根錯節。不謀全局者不足謀一域,今天的貿易戰背后是一場國際秩序的博弈,而大豆則是這場博弈中的一顆關鍵棋子。

或許有朋友會問:大豆困局難道就無解了嗎?還是電影《哪吒之魔童降世》中的那句臺詞:“我命由我不由天。”既然國內耕地資源有限,我們就必須學會整合全球的農業資源。美國前國務卿基辛格曾經說過:“誰控制了石油,就控制了所有國家;誰控制了糧食,就控制了人類;誰控制了貨幣,就控制了全球經濟。這句話道出了博弈關鍵所在,也給出了解局的思路。

他山之石,可以攻玉。大豆有一個很好的前車之鑒——事關能源安全的石油。和大豆一樣,石油也是資源型產品。1993年以前,中國石油也是自給自足,此后伴隨著工業化進程,進口量逐年攀升,漂洋過海的進口原油成本也低于國內生產的原油。今天,中國是世界第一大石油進口國,石油對外依存度超過70%。在很長的時間里,中國原油進口的主要來源于局勢不穩定的中東地區,海路運輸還要通過容易受到遏制的馬六甲海峽。怎么樣,石油和大豆的發展軌跡是不是很像孿生兄弟?

然而經過十幾年的努力,中國石油進口已經漸漸“突圍”。今天,中國可以從約50個國家或地區進口原油,遍布中東、非洲、俄羅斯和南美洲,構建了多元化的石油進口格局。其中俄羅斯已經連續四年成為中國最大石油供應國,占比達到15%,而中東的供油比例則控制在45%左右。與此同時,中國油企也在世界各地入股新油田、建設陸路石油管道、簽署運輸協議、采用人民幣結算,同時在國內大力提升原油儲備和煉油能力,為國家能源安全提供保障。

從戰略上,中國的大豆采購完全可以借鑒石油戰略,進行全球化布局,建立多元化進口格局,不能吊在美洲(美國、巴西和阿根廷)一棵樹上。俄羅斯、烏克蘭等中亞和東歐地區有大面積未開墾的肥沃土地,這也是“一路一帶”戰略合作的題中之義。如果這一地區每年能夠為提供中國2000萬噸的大豆,其“杠桿效應”將對全球大豆貿易格局產生深遠影響。

同樣借鑒能源安全的經驗,中國的糧食安全不能僅僅停留在產量上,提升糧食庫存、物流和全球貿易能力也是我們的必修課。值得注意的是,海外收購農業用地非常“敏感”,需要借助生產機械、倉儲、運輸等柔性方式控制糧食資源。最終的生產成本可能會高于美洲大豆,然而放眼今天的世界格局,我們要算經濟賬,更要考慮戰略空間。追根溯源,這粒圓圓的大豆所蘊含的是全球農業資源的一場再配制和再平衡。

世界末日和種子庫

03

(電影《星際穿越》劇照)

大家想想科幻電影《星際穿越》中的劇情:干旱和枯萎病先后滅絕了小麥、秋葵等作物,作為“末日作物”的玉米也奄奄一息,人類走投無路。其實,這種劇情并非異想天開。

1954年,孢囊線蟲病使美國大豆種植遭遇毀滅性打擊,育種學家從3000多份種質資源中“翻箱倒柜”,最終找到了20世紀初美國傳教士從中國收集的獨特地方品種——北京小黑豆。利用這一品種中發現了特有的抗病基因,最終培育出的新的大豆品種,使得美國大豆產業得以復蘇。當時,這份來自中國的種質資源,已在美國保存了47年。

以前的米飯煮熟后,會有一層油光;一滴芝麻香油滴出,能讓整個屋子里飄香。今天的谷物品種產量越來越高,口感卻少了曾經的醇厚和香氣。其實損失的不只是口感,還有大自然中的生物多樣性,尤其是種質資源。對于作物育種而言, 種質資源庫相當于龐大的“基因銀行” ,豐富的生物多樣性是大自然給人類的饋贈。然而,今天的高產作物一旦推而廣之,就開始“贏者通吃”,侵占小眾谷物品系的種植空間。統計數據顯示,我國地方谷物品種的數目,已經從1956年的11590個下降到2014年的3271個,喪失比例高達71.8%。根據世界糧農組織公布的資料, 在過去的100年里,90%以上的農作物品種已經從農田中消失 。

今天,干旱、高溫、病蟲害對全球谷物生產正帶來越來越大的壓力,未來地球環境會走向何方?將來會不會有一天,當人類開始去尋找能抗旱、抗病的性狀時,卻忽然發現具備這些基因的植物已經在地球上消失了?人類不能只有對自己的“私心”,也需要有對大自然的“公心”。時至今日, 很少人認識到生物多樣性對人類和自然的重要性 。2000年,聯合國大會宣布將每年的5月22日為國際生物多樣性日。

現實社會中,的確有人在為“世界末日”未雨綢繆。2008年,挪威在距離北極圈極點1000多公里的山體中建成了一座總長120米的“全球種子庫”。挪威人給它取了個響亮的名字——“末日穹頂”。洞內面積約1千平米,每個樣本保存約5百粒種子。2018年, “全球種子庫”儲存的種子樣本已超過100萬份 。

(全球種子庫 | Wikimedia Commons)

種子庫位于極寒之地,可以抵御熱浪沖擊。洞穴高于海平面130米,可以抵御冰川融化導致的海面升高。如果人類在遇到核戰爭、小行星撞擊、氣候劇變、海平面上升等末日危機,在沒有其他種子可用的情況下,可以打開“末日穹頂”,在地球上重新建立谷物生產系統。

今天,很多朋友感受的是歲月靜好、衣食無憂,傷腦筋的是營養過剩和肥胖癥。其實中國能吃飽飯,不過是最近30年的事情。今天,我們面臨著人多地少、化學農業污染、耕地質量退化、地下水位下降、谷物品種多樣性喪失等復雜問題, 如何實現糧食安全和資源、環境和可持續農業之間的平衡,是擺在中國面前的一項刻不容緩的戰略議題 。

希望大家對糧食安全能有更為全面的認識, 愛護環境,珍惜糧食 !

*致謝:在寫作過程中,得到了陳剛、王彩玲、孫飛舟、王大放、張君、周瑤琪等良師益友的啟發和建議,在此一并致謝!

作者名片

排版:凝音

題圖來源:pixabay

參考文獻:

[1].Kai Cui etc,A look at food security in China,npj Science of Food (2018) 2:4-5頁;

[2].喬金亮,黑土地變薄令人擔憂 《經濟日報》2015年7月28日

[3].劉海若等,華北井灌區地下水水位變化現狀及應對措施建議,水資源管理,2016年第9期:25-28

[4].崔凱,用大豆反制美國貿易戰?沒那么簡單!知識分子”公眾號,2018年3月27日

[5].崔凱,《全國轉基因科普巡講》講義,中國農學會,2019年9月26日

[6].侯萌瑤等,中國主要農作物化肥用量估算,農業資源與環境學報,2017 年第34 卷:360-367

[7].王琳琳,生物多樣性是糧食安全和人類健康的基礎,中國環境報,2019年5月22日

[8].楊舒,守護好我們的種質資源,光明日報 2019年5月22日

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助