作者:賈鶴鵬

編輯:Yuki

一年一度的諾獎在本月公布完畢,日本繼續(xù)保持著進入21世紀后平均每年一位獲獎者的記錄,中國輿論界繼續(xù)討論國人何時能持續(xù)問鼎諾獎。

不過,今年的諾獎討論中卻有一股很有意思的聲音,質(zhì)疑諾獎頒給了技術(shù)(化學獎頒給了鋰電池的開創(chuàng)性工作)而不是基礎科學,認為這給鼓勵基礎原創(chuàng)性工作的諾獎開了一個不好的頭。我所在的幾個科技界微信群中都看到類似的帖子,當然大部分科技界群友都對此不以為然。

(2019年諾貝爾化學獎頒給了約翰·B·古迪納夫(John B. Goodenough)、M·斯坦利·威廷漢(M. Stanley Whittingham)、吉野彰(Akira Yoshino),以表彰他們對發(fā)明鋰離子電池做出的貢獻 | 諾貝爾獎官網(wǎng))

這個帖子 在科學和技術(shù)上劃出絕對界限,有著明顯的錯誤 ,同時問題沒有那么簡單。仔細想下,這類帖子反映出,在分析諾獎級的科學創(chuàng)新及公眾對其的期待時,我們既需要區(qū)分不同層次的科學與技術(shù),也需要在中國當下的語境中,探討這些區(qū)分對中國獲諾獎前景的意義。

諾獎中的科學與技術(shù)

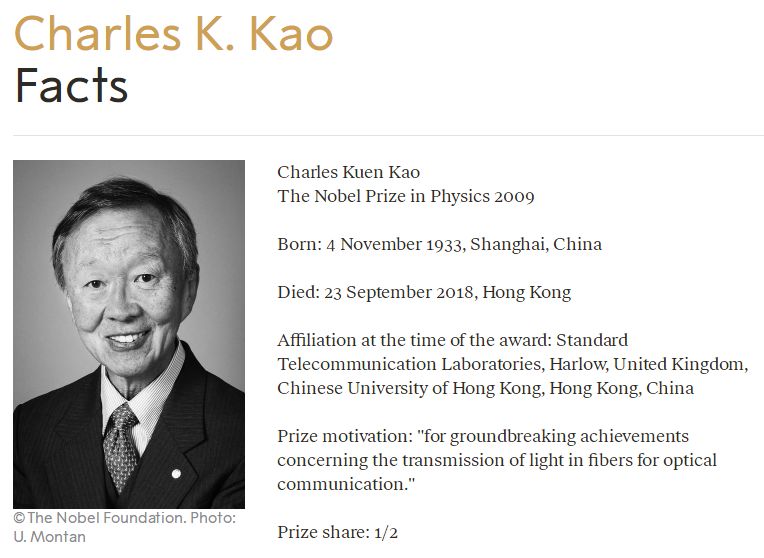

首先要做個簡單討論, 歷年因為技術(shù)的突破而獲得諾獎的科學家大有人在 。這方面中國人比較熟悉的,除了今年發(fā)明鋰電池的科學家外,還有2006年因小RNA干擾技術(shù)獲獎的美國科學家,2008年發(fā)現(xiàn)并發(fā)展綠色熒光蛋白顯示技術(shù)的錢永健等人,2009年因為奠定光纖技術(shù)而獲獎的香港華裔科學家高琨,以及2017年因冷凍電鏡技術(shù)獲獎的瑞士、美國和英國科學家。學界廣泛認為,基因編輯技術(shù)獲得諾獎也是早晚的事情。

(基因編輯技術(shù)獲諾獎可能也是早晚的事 | genengnews)

上述頒給“技術(shù)”的諾獎分布在物理、化學和生理醫(yī)學各領域,可見諾獎頒給技術(shù)一點也不稀奇,而且也不掉價。因為在科學研究中,固然有愛因斯坦那樣具有超級洞察力、靠思想和數(shù)學推演而做出重要理論貢獻的大腕,但更多的是依靠各種技術(shù)改進,提升我們的觀察手段,或?qū)碚摰拇_立與發(fā)展做出重要貢獻的工作。

這里說的技術(shù),更多為了 幫助基礎科學更好地觀察和解釋自然世界而進行的技術(shù)突破或改進 。而現(xiàn)今在我們生活中大量使用的應用型技術(shù),其早期的開拓工作也收獲了諾獎。比如高琨先生因為對光纖技術(shù)的開拓性工作,以及獲得今年化學獎的美、英和日本科學家在開發(fā)鋰電池方面的工作。

(高錕先生獲得了2009年諾貝爾物理學獎 | 諾貝爾官網(wǎng))

對于這些科學家來說,區(qū)分他們到底是做科學還是技術(shù)其實沒有意義。因為他們做的不是像工程師一樣,拿來材料檢測一下性能然后投入使用。他們要做的,是革命性地提出某種物質(zhì)可以應用在人類生活的某些根本方面,而且要進行大量開創(chuàng)性的工作,既在理論上證明可行性,也要在實驗條件下對這種可行性進行初步佐證。但通常,他們不需要為這種技術(shù)或材料在工業(yè)化條件下是否能使用、成本是否合適、礦產(chǎn)是否容易開采、投資是否易得負責任。也就是說, 他們做的不是我們理解的那種以盈利和現(xiàn)實應用為直接目的的技術(shù)開發(fā) 。

可以說, 重大技術(shù)或材料的早期發(fā)現(xiàn)本來就難以區(qū)分科學與技術(shù) 。在做出這些早期發(fā)現(xiàn)后,也同樣需要大量科學與技術(shù)并重的工作。比如有機發(fā)光半導體(Organic Electroluminesence Display, OLED)技術(shù)如今已經(jīng)進入了工業(yè)化應用。但就在不到10年前,它還是基礎科學研究的寵兒,大量研究發(fā)表在化學和材料學的重要刊物上。實際上直到今天,有機發(fā)光半導體技術(shù)中也還涉及到大量沒有解決的基礎科學研究問題,眾多科學家而不是工程師仍然在做著大量研究工作。

(某電視廠商推出的3D OLED電視 | Wikimedia Commons)

相信再過一段時間,有機發(fā)光半導體作為技術(shù)完全成熟,剩下主要待解決的是成本、規(guī)模制造、工藝、材料性能、功耗等問題時,學院派科學家自然會逐漸淡出這一領域,基礎研究的學術(shù)期刊上也不大會再發(fā)表這方面的論文,因為在這個階段,大量研發(fā)就進入保密或者高度專利保護階段。但假如將來有諾獎頒給有機發(fā)光半導體技術(shù),那一定是獎給那些最早發(fā)現(xiàn)并驗證這一技術(shù)的人。

為何執(zhí)意區(qū)分科學與技術(shù)

可見,科學與技術(shù)的區(qū)分不是絕對的,經(jīng)常是自然而然發(fā)生的, 在技術(shù)發(fā)展的早期,往往需要科學的理論突破 。 大量科學發(fā)現(xiàn),則需要技術(shù)的支持 。

既然如此,為什么人們會執(zhí)著區(qū)分科學與技術(shù)呢?實際上,這既有國際范圍的學術(shù)背景,也有中國特定的語境緣由。在國際上,對科學與技術(shù)的刻意區(qū)分與科學社會學、尤其是科學知識社會學(Sociology of Scientific Knowledge, SSK)的興起有關(guān)。

科學知識社會學以及科學社會學中其它比較激進的分支,致力于質(zhì)疑甚至顛覆科學的霸權(quán)。很多學者指出,二戰(zhàn)期間及之后科學大放異彩,但其中發(fā)揮作用的更多是技術(shù)。雖然技術(shù)的發(fā)展要得益于科學,但特定的科學更多代表著一種解釋世界的范式,并不必然導致新技術(shù)的出現(xiàn)。言下之意(也有許多激進學者公開如此聲稱),科學和科學界不應該因為技術(shù)的成功而獲得那么大的話語霸權(quán)。

(二戰(zhàn)期間,核技術(shù)得到了快速發(fā)展 | Wikimedia Commons)

如果我們回到上一節(jié)的討論,就會發(fā)現(xiàn)這些學者所指的技術(shù),主要是產(chǎn)業(yè)化了的與我們生產(chǎn)或生活發(fā)生關(guān)系的技術(shù)。但我們知道, 科學進步自身也與技術(shù)發(fā)展密切相關(guān) 。區(qū)分后面意義上的科學與技術(shù)其實意義不大。

在中國語境下,同樣也存在著區(qū)分科學與技術(shù)的現(xiàn)象。比較集中的辨析體現(xiàn)在質(zhì)疑中國人看待科技的更加功利的態(tài)度。很多中國學者指出,當一些領導人大力倡導科技創(chuàng)新時,腦子里想的是富國強兵的技術(shù)。中國的基礎研究經(jīng)費長期不到全國研究與發(fā)展經(jīng)費5%,這一比例就說明了這一點(最近幾年來略超過了5%)。

(這幾年中國的航空航天科技取得了飛速發(fā)展 | Wikimedia Commons)

不管這種聲音是否代表基礎科研界的利益博弈,但這一看法背后的邏輯是很容易理解的。那就 是我們的科研應該避免開過分追求功利,更努力豐富我們對自然的理解 ,更多地創(chuàng)造沒有那么多功利色彩的知識。

這種努力區(qū)分科學與技術(shù)的嘗試,當然也從上述的激進的科學社會學論述中汲取了思想資源。不過,在中國語境下,堅持科學與技術(shù)不同的說法,并沒有進一步發(fā)展到質(zhì)疑科學權(quán)威的地步。相反,正如本文開篇引述的那條貼文所顯示的,支持這種說法的很多人恰恰呼喚著中國能在追求非功利的科學知識上大放異彩,早日獲得諾獎。

以技術(shù)創(chuàng)新破解諾獎心結(jié)

雖然這種區(qū)分科學與技術(shù)的念頭背后,是呼吁更加支持非功利色彩的基礎研究,但這種呼吁,卻難以幫助國人解開諾獎心結(jié)。因為 基礎科學要發(fā)展到有實力問鼎諾獎的地步,需要大量技術(shù)創(chuàng)新以推動理論突破 。而科研過程中的技術(shù)創(chuàng)新,難度絲毫不亞于理論的推進,但科學家個人得到的回報,卻反而不一定有發(fā)展理論或用常規(guī)科研手段來驗證理論更豐厚。

為什么這樣說呢?因為基礎科學中理論探索部分的進展(包括計算模擬和基于常規(guī)設備的實驗,這種情況下通常技術(shù)的改進僅限于修改一些參數(shù)),在總體上可以通過持續(xù)的成果發(fā)表來獲得認可,從而獲得進一步研究的基金和同行的追蹤,而同行的追蹤則可以擴大該科學思想首倡者所提出理論的應用條件、范圍和局限性,豐富、擴大和改善了理論。在這個過程中,做出常規(guī)技術(shù)貢獻的人,通常是實驗員或?qū)嶒炇业墓こ處煟麄兊玫降谋碚貌贿^是論文中一句致謝,以及所屬團隊PI分配的一點獎金。

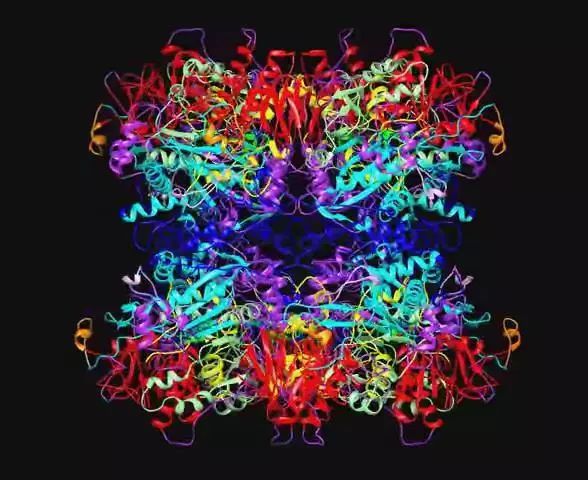

基礎研究中需要付出巨大努力的技術(shù)創(chuàng)新或儀器研發(fā),很難得到及時認可(從一定意義上講,很多實驗都需要應景性地改進技術(shù),但不會像冷凍電鏡研發(fā)過程中那種從二維到三維顯示或者從常溫到冷凍,這種需要耗時數(shù)年的對技術(shù)的革命性創(chuàng)新)。 在基礎科研中的技術(shù)創(chuàng)新工作,大多數(shù)是無法發(fā)表或得到經(jīng)費支持的 ,這方面最典型的是對儀器的大幅度改造。固然現(xiàn)在有國家科學儀器創(chuàng)新基金來支持儀器和相關(guān)技術(shù)研發(fā),但這種基金更多支持的,是對進口儀器有替代性的通用性儀器,如質(zhì)譜儀和核磁共振儀等,對于那種出于科學家個人(或團隊成員)提升自己特定研究效果出發(fā)進行的儀器開發(fā),國家支持力度或途徑都不明晰,商業(yè)公司更不會介入。

(冷凍電鏡有助于探究蛋白質(zhì)分子的空間結(jié)構(gòu),圖為通過低溫電子顯微鏡觀察巴斯德畢赤酵母(Pichia pastoris)的醇氧化酶的三維結(jié)構(gòu) | Wikimedia Commons)

在近年來對諾獎的討論中,日本科學家的諾獎井噴是無法忽視的議題。一些討論注意到,在很多情況下,日本科學家得獎,是對特定問題十余年來持續(xù)努力攻關(guān)的結(jié)果。這個過程,往往就包括對實驗技術(shù)和儀器的反復改善。這種無法發(fā)表的工作,在任務導向的科研資助體系下是很難完成的。但對于需要持續(xù)深究一些科學理論問題,它反而更容易自然而然地發(fā)生。

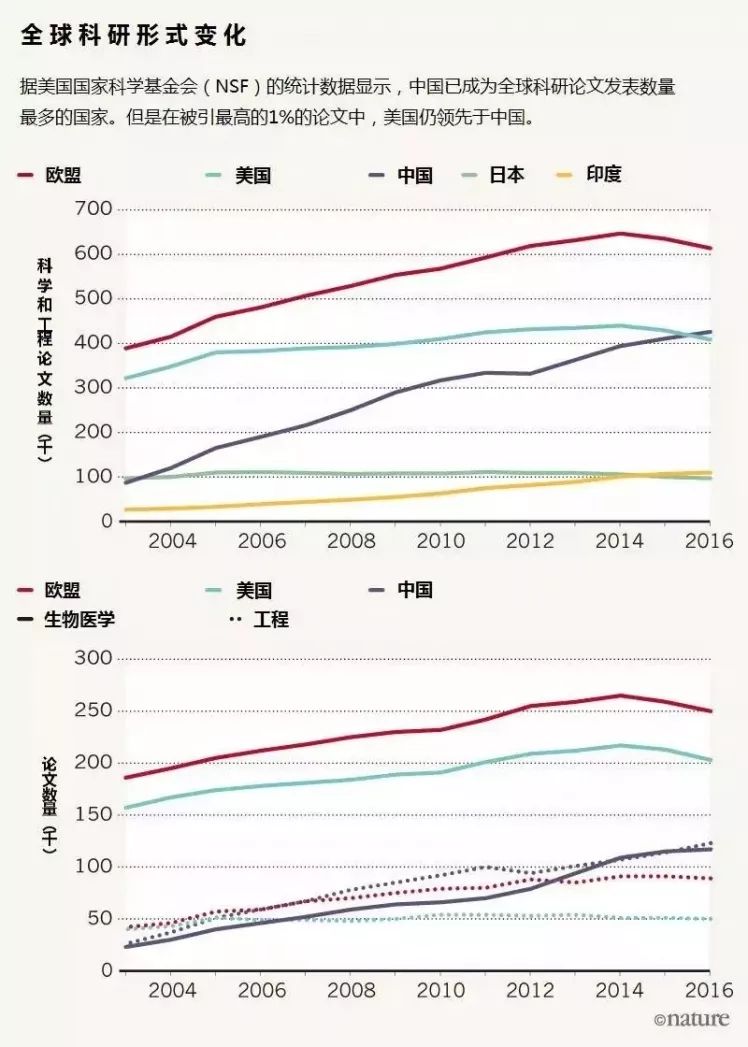

近年來,中國ESI高引作者的數(shù)量持續(xù)爆棚,大大超過了日本開始大規(guī)模獲得諾貝爾獎之前十幾年中高被引日本科學家的數(shù)量。一些樂觀的科學評論者認為這表明中國科學距離諾獎井噴也不遠了。

(全球科研論文數(shù)量 | Nature)

但這種主要看數(shù)目字的說法,其實沒有仔細鑒別高被引作者的狀況。在 一個科研方向上的高被引作者,未必就是當初作出最重要的引領性工作的人 。通過非常系統(tǒng)的工作把這個方向上的諸多條件進行檢測,甚至推熱了這個方向的研究,同樣也可能成為高被引者。另一方面,中國龐大的科研人口、對有學術(shù)傳承關(guān)系的權(quán)威的尊重、以及喜歡做同質(zhì)性工作的科研特點,也會催生出以引用量來衡量非常熱點的科研課題。

這些情況下的高被引者,往往不會是諾獎所肯定的重大原創(chuàng)研究的開拓者,一般也不會對科研過程中的技術(shù)和儀器進行持續(xù)改進和研發(fā),因為后者會占用大量時間卻得不到認可。

雖然中國科學在總體上距離諾獎井噴(或者井噴前夜)還有很大距離,但也沒有必要因此沮喪。實際上,中國科學家與很多國家同行相比,有更強的動手能力,也有世界最優(yōu)秀的工程師隊伍和最龐大的科學家群體。

如果在基礎研究中, 各種類型的技術(shù)貢獻能得到普遍認可,就有可能鼓勵科學家及其團隊成員對重大研究方向的技術(shù)做出更多突破 。而中國科學家則可以合力發(fā)揮出極大的規(guī)模效應。這種規(guī)模效應累積到一定階段,就會孕育出很多嶄新的研究方向。

所以,在探討諾獎時不但不應該割裂科學與技術(shù)并質(zhì)疑后者,反而更 應該在中國的基礎研究中鼓勵重大的技術(shù)和儀器創(chuàng)新 。也許,通過技術(shù)和儀器創(chuàng)新所獲得的洞見,才是化解國人諾獎心結(jié)的法寶呢。

作者名片

排版:Yao

題圖來源:2015年, 屠呦呦先生在瑞典領取諾貝爾獎,圖片來自法新社

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助