在熱搜里,“見義勇為”的故事總是讓人又感動又悲傷。 但在評論中,往往有人贊賞,也有人說“傻,不值”,或者有人說“沒數,不懂量力而行”。 那么,人為什么要做這樣的見義勇為或利他的事情? 這樣做,會帶來什么好處? 北京大學心理與認知科學學院副教授毛利華和我們分享《演化讓我們“因為自私所以利他”,但人類可以選擇更多》。

毛利華演講視頻:

以下為毛利華演講實錄:

我是北京大學心理與認知科學學院毛利華。

我突然發現,前面的科學家都在講怎么去幫助別人,而我是來講他們為什么去幫助別人。

這世界上有許許多多需要幫助的人,也有許許多多的人無私地伸出援助之手。 從心理學的角度,可能我們沒有辦法去真正說明,為什么有些人會幫助他人,但是我們可以去澄清社會上曾經對自私或無私的一些誤解。

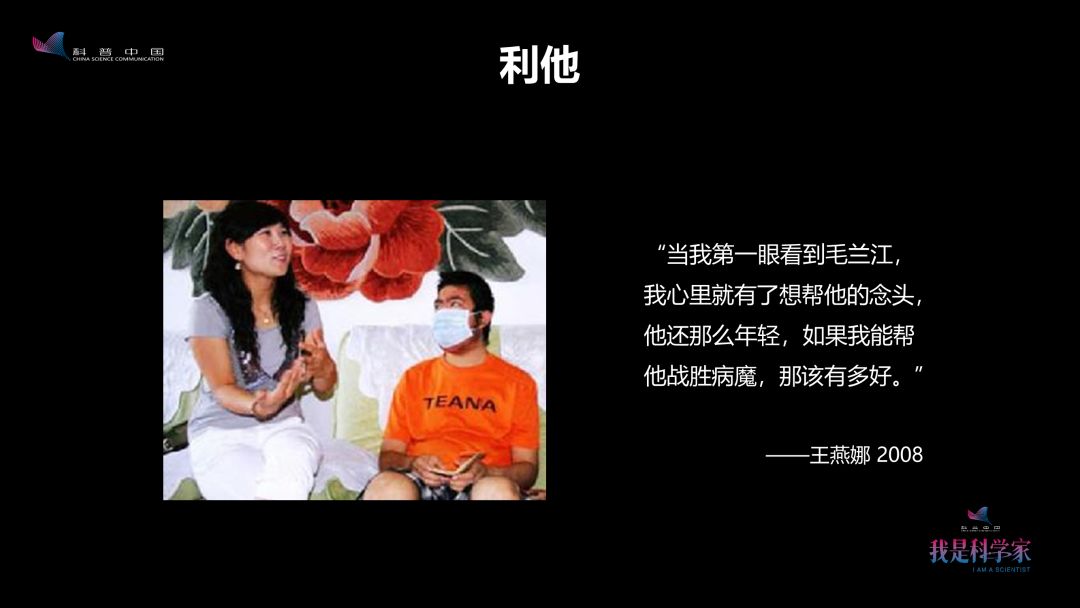

2007年3月,18歲的維吾爾族青年毛蘭江查出了急性腎衰竭,急需換腎,但是他的直系親屬都沒有合適的腎源。 23歲的漢族姑娘王燕娜聽說了這件事,辭去了工作,瞞著家人,主動要求無償捐獻腎臟。 一年之后,2008年3月, 跨民族的活體異性無償腎臟移植手術 成功舉行。

我相信,很多人都會把腎臟移植給親人,也有些人會移植給熟悉的人。 但是有多少人會把自己的腎義無反顧地移植給一個從未謀面的陌生人? ——沒關系,我有倆,隨便拿一個,只要匹配合適。

我的意思是,這是一個非常困難的決定。 我們每個人可能都非常樂于助人,都愿意在別人困難的時候伸出援手。 但是 如果要付出巨大的代價,甚至要冒著生命危險,你是否還會像你想象的那樣樂于助人 ?

事實上,“始終保持自己的生存”是個體生存的第一要義,這使得所有的動物都是自私的個體。 但是,依然有很多人能夠超越這種生物性的限制,冒著自己的生命危險,甚至是放棄自己的生命去營救別人。

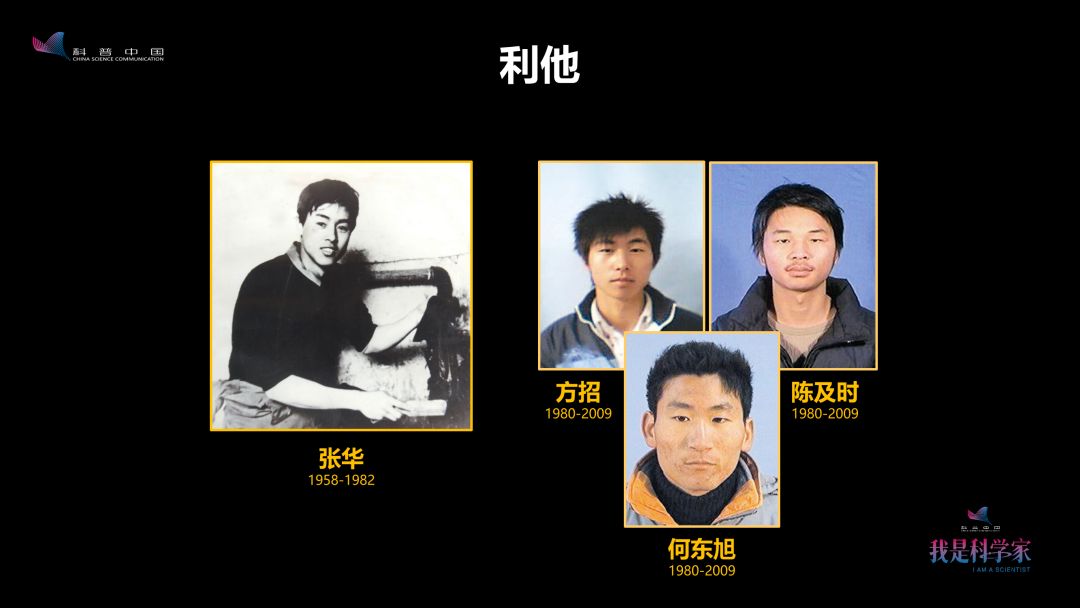

1982年3月,大學生張華跳入化糞池,救出了一個即將被淹死的老農,但自己卻沒能上來; 2009年10月,三名風華正茂的大學生為了救助落水兒童,也獻出了自己的生命。 他們 舍棄了自己的生命,僅僅只是為了去救助那些跟自己沒有任何基因關系的個體 ,這是極少有人能做出的偉大行為。

那么,究竟是什么讓他們做出了如此偉大的行為?

1982年這個事件發生以后,出現了一個全國范圍內的大討論: 一個風華正茂的大學生,一個天之驕子,舍棄自己的生命去拯救一個行將就木的老農,到底值不值得? 這個問題的深層含義其實是: 我們是否能夠簡單地對換生命 ?

其實不止是人類,動物也存在利他行為。

左邊的小家伙是小松鼠,它們會站在高處,警戒時刻到來的捕食者,一旦發現,就會大喊大叫(雖然有時候沒有捕食者,它們也會神經質地大喊大叫),提醒其它覓食的小松鼠迅速躲藏。 最終的結果,往往是負責警戒的松鼠被吃掉。

中間的小東西是工蜂,它生活在蜂群中,付出了自己基因傳承的可能性,一生都會含辛茹苦地幫助母親撫養它的兄弟姐妹。

最右邊看起來很可愛的一群猴子,它們會盡職盡責地幫助種群中沒有任何血緣關系的猴子撫養后代。

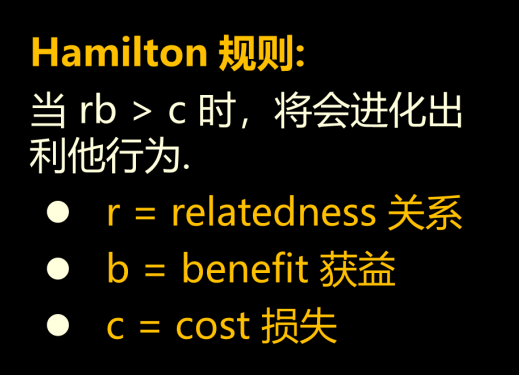

盡管動物有如此多的利他行為,但是在進化生理學家漢密爾頓(W. D. Hamilton)看來,這種看起來的利他其實恰恰是徹頭徹尾的自私。 他認為,動物界里的絕大多數利他可以用親緣選擇理論解釋。 也就是說, 這些看起來偉大的行為,其實恰恰是為了讓它自身的基因能夠更好地傳承下去 。

我們生物體有兩種方式可以傳承基因。 第一種,大家很熟悉,也很愿意干。 但其實還有另外一種: 如果你碰巧有一堆兄弟姐妹或叔叔阿姨,如果他們的基因被傳遞下去,他們的后代能夠很好地生存,那么在某種程度上,你身體的部分基因也會被傳承下去。

漢密爾頓用這個公式來描述所謂的“親緣選擇”。 這個公式的意思是,如果你面臨著自己生養一個孩子和幫助兄弟姐妹生養幾十個孩子的選擇,那么你一定要選擇后者。 因為你失去一個孩子在進化上的損失,遠遠小于兄弟姐妹失去幾十個孩子。

負責警戒的松鼠只在附近有近親松鼠覓食的時候才會發出預警信號,如果周圍都是陌生的松鼠,它第一時間就跑了。 工蜂從小被大家當作辛勤的勞動模范,事實上,它們跟兄弟姐妹的血緣關系(兄弟共享1/2基因,姐妹共享3/4基因)比跟潛在兒女(共享1/2基因)要近得多,因此它們會選擇替母親撫養兄弟姐妹長大。

高等動物,比如剛才說的猴子,雖然它們大部分的利他行為不太容易用親緣選擇理論來解釋,但更多地能夠被互惠利他理論解釋。 也就是說, 我幫助你看護你的后代,讓你的后代更容易存活,目的是希望等我有了后代以后,你也能夠幫我照看 。 這樣一來,在惡劣的環境下,我們的后代就都容易存活,我們的基因都能夠更好地傳承下去。

人類也是如此。 事實上,當我們去幫助他人的時候,總是期望能夠得到及時或者潛在的回饋,同時也在計算著得失,付出和收獲究竟是什么樣的比例關系?

心理學家們認為,社會交換不僅僅包括物質和金錢,還包括愛、地位和信息。 在交換的過程中,我們總是試圖 最大化個人獲益,同時付出最少代價 ,這就是社會交換理論。

一個商家無私地幫助顧客,可能是因為想獲得更多的利益; 一個員工去幫助領導,可能是想升職或者加薪; 一個男孩去幫助一個女孩,可能是想把她變成女朋友……社會交換理論告訴我們,我們的付出都有一個潛在得到的回報。

實際上,親緣選擇也可以解釋人類的很多利他行為。 譬如看我演講的各位同學,你們朝氣蓬勃,對科學充滿熱情,所以我非常喜歡你們,但是我可能不會把我的腎給你們。 我的意思是,如果我的弟弟需要我的腎,我會先給他,你們要靠邊,因為他是我弟弟。 除此之外,你會發現,人類總是傾向于對有親緣關系的人無私奉獻。 母親對孩子的愛是世界上最偉大的愛,而恰恰是因為有血緣關系 。

同樣,互惠也是如此。 日常生活中,我們總是傾向于對那些和我們關系比較近、比較熟的朋友產生幫助或者利他的行為,因為你很熟悉他,你知道會有很大概率得到回饋。 而對一個陌生的個體,你從來不認識他,也不知道下次什么時候能見到,因此很難真正伸出援助之手。

達爾文曾經說過,我們必須承認,盡管人類具有各種高貴的品質,但是在他身體內依然深藏著不可磨滅的低級本能的烙印。

我們是生物性的個體,生物性決定了我們一切。 傳承基因的使命讓我們來到這個世界上,也使得我們的所有行為都必不可少地跟它綁定在一起 。 我們對美麗的欣賞,對愛的追逐,對性愛的喜愛,對食物的享用,我們去破壞規則或者是遵守規則,我們去傷害別人或者去幫助別人……所有的行為其實最終都指向了生存和繁衍這兩個最基本的生物性本能。

在人類幾百萬年的發展過程當中,飛速的社會化和越來越復雜的社會等級關系使得我們的大腦進化出更多的結構,同時也給予了人類更多的社會性本能,其中一個就是所謂的共情。

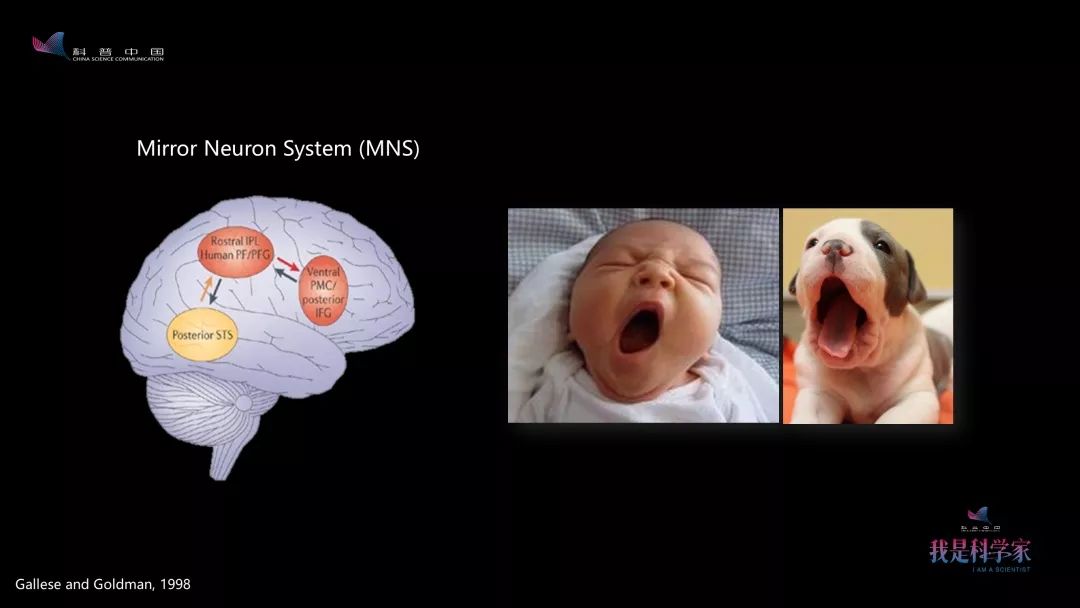

在大腦進化出的復雜系統中,其中一個非常重要的叫做鏡像神經元系統(mirror neuron system,MNS)。 這個東西很簡單,其它的群居動物群體里面也有。

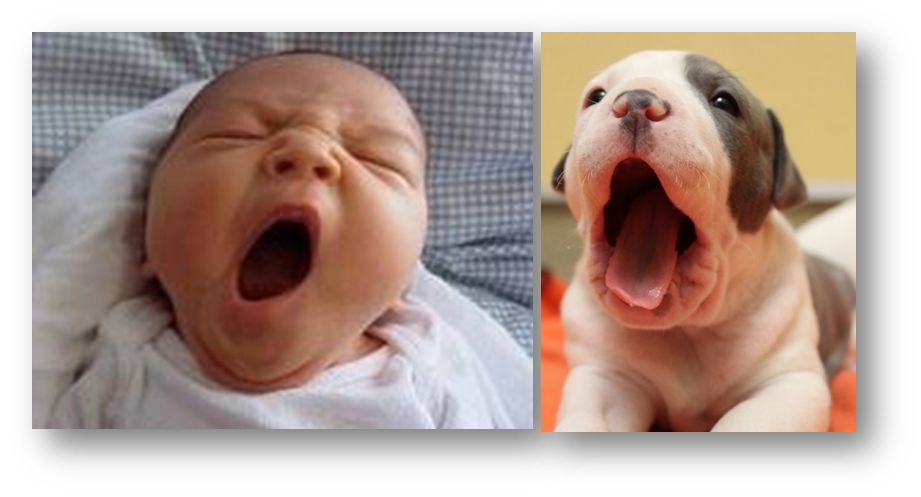

所謂鏡像,其實就是模擬其他個體此時的動作和表情。 當一只猴子看到另外一只猴子伸手拿香蕉,它大腦里神經激活的模式跟自己伸手拿香蕉完全一樣; 當你看到一個人露出笑臉,鏡像神經元系統也在大腦中模擬你露出笑臉的那一刻。 此時此刻,你看到這個圖片,之所以覺得很困,不僅僅是因為昨天晚上花前月下太晚,或者覺得演講內容太無聊,更重要的是,你的鏡像神經系統在模擬這張圖片中的東西。

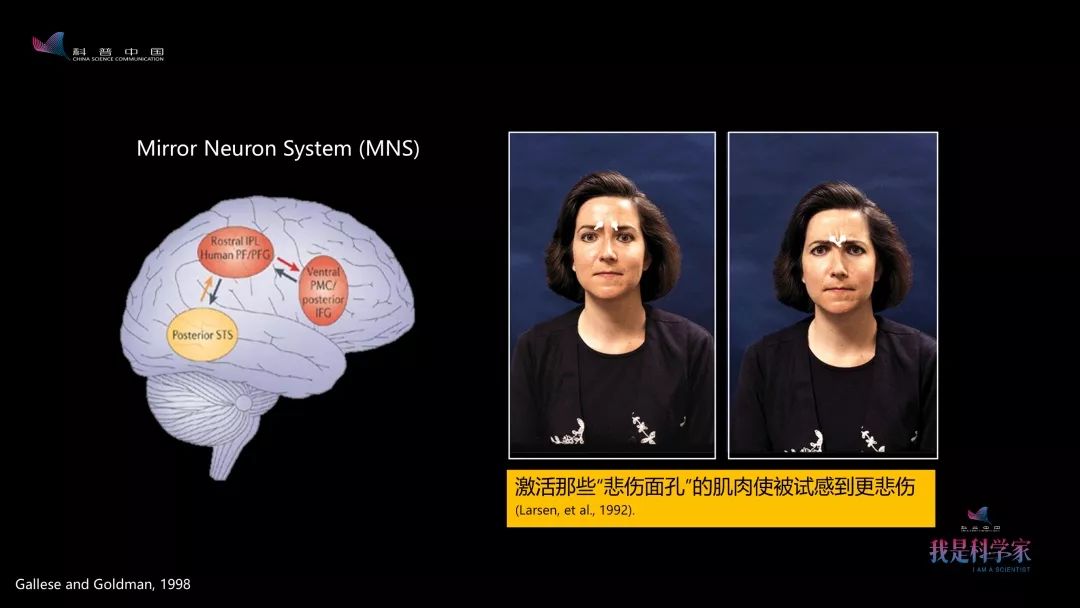

心理學里面有一個面孔表情反饋假設: 當面部的表情肌肉組合成某種特定表情的時候,這種表情會被大腦當作線索來解釋此時此刻的情緒狀態。 也就是說,雖然你現在覺得很無聊,但是如果你勒著嘴角變成笑臉,那么你就會覺得毛老師的演講非常棒,因為 你的大腦覺得你在笑,應該是很開心的 。

所以,當看到一張笑臉或一張哭臉時,鏡像神經元系統會讓你感受到類似的情緒。

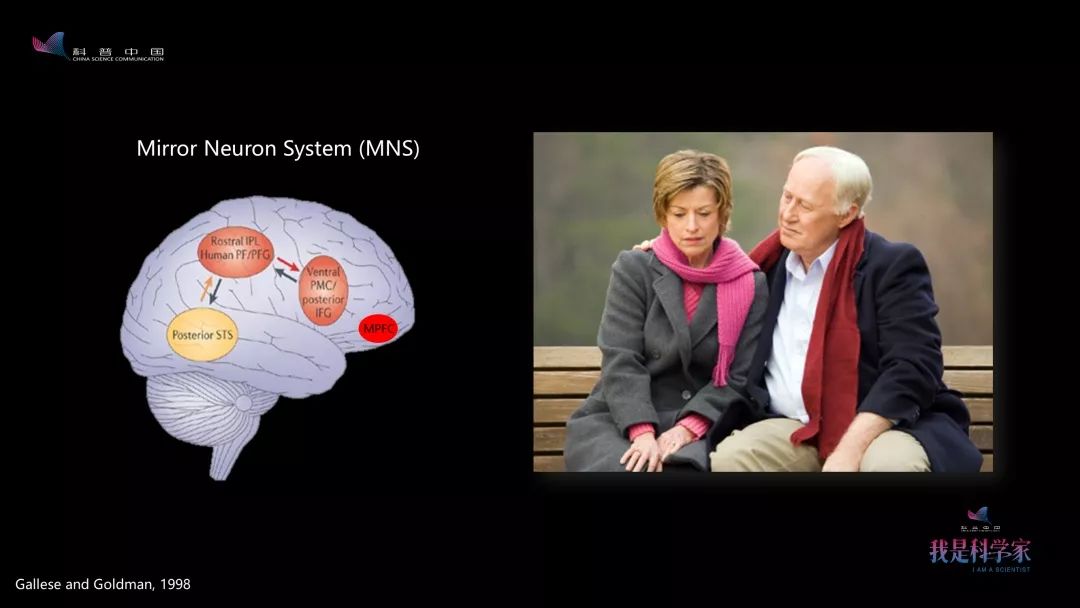

人腦中有一個非常中樞的腦區,叫做內側前額葉,它跟很多社會運動功能,以及自我表征和自我概念有著密切的關系。 當內側前額葉跟鏡像神經元系統結合在一起,人類就具備了另外一項無與倫比的能力——共情 。

在共情的一刻,我們可以設身處地地感受到另外一個個體此時的感覺,他的情緒,他的想法,他所處的困境——這樣,我們更容易產生所謂的利他動機,更愿意去伸出援手幫助他。

事實上,我們每個人都是生物性的個體,生物性決定了我們的生存和繁衍,纏繞著我們幾乎所有的行為。 但是,對于人類來講, 生物性是基礎,但并不是全部,也不代表它一定是我們存在的價值 ,因為人性一定會有更加偉大之處。

我們每個人都是因為傳承基因來到世界上,也為了這個使命不斷努力。 然而在大腦發育的過程中,發達的前額葉使得我們具備了意識,意識使得我們從此擁有了選擇,選擇給原本穩定的進化方程中引入了獨特的擾動變量,造就了許許多多的解,使得每個個體的未來充滿了各種各樣的可能性。

在無窮的可能性當中,我們必定會找到一個屬于自己的未來。

更何況,我們還發展出無比強大的科技,來協助我們幫助別人。 同時,我們傳承的文化也教會了我們什么時候選擇幫助,以及用什么方式會更好。 另外,我們擁有的宗教能夠平復我們內心的恐懼,讓我們更加平和、更加堅定、更加有力量地向需要幫助的人伸出援手。

幾百萬年前的一天,人類的祖先抬頭仰望星空,突然感受到前所未有的震撼,那一刻預示著一個新物種的誕生。 而越來越多的人在星空下聚集在一起,相互幫助,相互依賴,相互關愛,相互扶持,一步一步地走到現在,開啟了一個物種文明的嶄新篇章,也同時給予這個物種的所有個體最基本的社會屬性以及關愛他人的能力。

好,謝謝大家。

演講嘉賓毛利華:《演化讓我們“因為自私所以利他”,但人類可以選擇更多》

作者:毛利華

編輯:麥芽楊、凝音

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助