作者:賈鶴鵬

編輯:Yuki

在之前的專欄文章 《電影中科學家是英雄還是惡棍?那要看是啥時候的電影了》 中,我借用網友的評論“《流浪地球》開創了中國科幻電影的元年、《上海堡壘》又終結了這個元年”作為文章的引子。限于篇幅,那篇文章沒有專門探討所謂“中國科幻電影元年”的問題,本篇我將從一位科學傳播工作者的角度,反思一下這個說法。

兩部電影中都有上海元素

首先要聲明,我不是影評家,我的科學傳播研究的主題也談不上專注于科學影視甚至科幻文學。因此這里主要是從科學文化的角度來反思下科幻電影這一主題。

01

科幻電影的歷程

電影從萌芽時代開始,就與科幻結下了不解之緣 。追溯電影早期發展歷程,很多人都會談起1902年拍攝的《月球之旅》( Le Voyage dans la Lune ),那部電影海報上畫著月亮的一只眼睛被插上了火箭。電影的情節如今想來已經平淡無奇,但劇作者基于當時科學水平的想象力還是值得欽佩。

(電影《月球之旅》)

科幻電影發展史隨后值得一書的就是愛迪生工作室出品的《弗蘭肯斯坦》( Frankenstein )。雖然如今人們提起弗蘭肯斯坦將其當作一個科學怪人,而弗蘭肯斯坦食品(Frenkenfood)則成為妖魔化轉基因的常見詞匯,但在愛迪生的作品中,弗蘭肯斯坦可是一位正派的發明家,不過總是執迷于奇思怪想。

(電影《弗蘭肯斯坦》,導演是詹姆斯·惠爾)

另外一部值得說兩句的早期科幻電影則是根據儒勒·凡爾納同名小說改編的《海底兩萬里》。它在1916年、1954年和1997年被三次搬上銀幕,足以說明人們對這類探險科幻題材的持久興趣。

(1916年、1954年和1997年的電影《海底兩萬里》)

這些早期科幻電影的共性是什么呢?那就是 通過展示科學內容,讓我們看到了電影可以帶給人們的美麗新世界。 而反過來,包括愛迪生在內的早期科普人士(《科學》雜志正是在愛迪生資助下得以出版)也認識到通過科幻電影這種形式可以極大地提升人們對科學的興趣與向往。正因為這個原因,在好萊塢的電影工業發展起來后,科幻電影一直受到制片人們的垂青,而部分科學家們則在很早就愿意通過電影展示自己的科研成果,后來則又通過好萊塢科幻電影的科學顧問制度介入到電影的科學敘事中。

02

科幻電影與科學的糾結

不僅科學界重視科幻電影的科普作用,甚至有研究表明, 一些著名的科幻電影還對科研進程本身有影響 ,比如電影《侏羅紀公園》中復活恐龍的嘗試,最初并不是來自成為古生物學共識的想法。但通過大獲成功的電影,這個想法開始廣泛地影響了相關的科學議程,并成為了很多嚴肅科學家進行嘗試的科研項目(應該也影響了美國科學基金的發放,盡管我看到的文獻中沒有提到這一點)。

(1993年的電影《侏羅紀公園》,導演是史蒂文·斯皮爾伯格)

其他通過科幻電影讓科技界內部爭論中的一方獲得更廣泛影響的還有不少,比如《星際穿越》( Interstellar )中的“蟲洞”。實際上,科幻小說這方面的情節更多。讀《三體》時,讀者可能會注意到三體人鎖死地球人的加速器,導致高能物理無法發展從而科學無法實現本質上的飛躍。這描述聽著像不像高能物理學界對自己不能如愿得到大科學項目撥款的抱怨呢?

(《星際穿越》,導演是 克里斯托弗·諾蘭)

相比具體的科學內容滲入到科幻影視中,借助科幻影視的廣泛影響來反映科技的人文關懷和具有時代特點的訴求也很常見。在 《電影中科學家是英雄還是惡棍?那要看是啥時候的電影了》 中,我介紹了不同時期好萊塢屏幕上的科學家形象是不同的,1980年代之前的科學家以負面形象居多,而進入1990年代后則有越來越多的高大上的科學家英雄形象出現。造成這種差異的原因,恐怕正好是在不同時代,人們對待科學的態度不同。1960年代開始蔓延、其影響延伸到1980年代的激進環保運動質疑現代科學,也質疑科學家是工業污染的幫兇。其結果就反映到其時的電影和電視屏幕的科學家形象上。

此外, 科幻電影中反映出的倫理質疑,則仿佛如影隨形地緊跟最新科技 。比如上述的《侏羅紀公園》中對復活恐龍的探討,直指遺傳技術的潛在風險,而《侏羅紀世界》中的基因改造恐龍,則反映出影視界對基因編輯技術的擔憂。

我在此前系列的果殼網文章中,反復強調過,科幻電影中的邪惡博士,不會成為科學界的現實。但此處則要指出,對各種邪惡博士的擔憂,或者對科技只有警示而無解決能力的描述(如《天地大碰撞》,《后天》),正像1902年的《月球之旅》要表現科學奇幻一樣,是科幻影視對人們的主要吸引力。

(電影《后天》,導演是羅蘭·艾默里奇)

可以說, 很多 優秀的科幻電影,已經與科學和科學界實現了高度融合 。科學家、科學社會學者、科研倫理學者和科普工作者都試圖在科幻片的生產過程中找到自己的位置。

03

從《流浪地球》到《上海堡壘》

回到火爆的《流浪地球》和廣受指責的《上海堡壘》,我們會直觀地發現,兩部科幻電影都沒有什么科學家的形象出現,雖然在現實中,歐美很多宇航員身兼科學家身份,但《流浪地球》中的宇航員,卻缺乏這樣的符號。

(《上海堡壘》和《流浪地球》)

科幻電影當然沒有義務一定要刻畫科學家,但把地球存亡這樣的嚴峻科學問題,僅僅作為體現一干主配角們的背景,并把諸如只有30億人能獲準進入地下城這種本該在科幻片中大書特書的倫理情節忽略,這不能不說,即便以廣受好評、場面宏大和情節緊湊的《流浪地球》,也幾乎沒有太多上述的體現科學與科幻電影糾結在一起的好萊塢元素。

雖然《流浪地球》一片聘請了科學顧問,也在宣傳時把此事當成賣點,后來有關《流浪地球》到底有多科學還爆發了很多爭論(這種專業和善意的爭論往往能促進而不是壓抑票房);雖然作為科幻作家的劉慈欣的知名度也成為影片亮點,但說到底,科學終歸是影片的一個配角,更談不上科學家和科學界要借著影片來達成科學共同體的目標。

(電影《流浪地球》工作照)

《流浪地球》當然比被廣泛吐槽的《上海堡壘》要好得多,它觸及到未來地球何以為家的宏大主題,表現出對重大問題的誠懇與認真,在影片將近結束時用劉培強和空間站智能控制系統的沖突表現了人性與科學理性的沖突(雖然并不充分)。而《上海堡壘》的仙藤——外星母艦——姐弟戀這一情節鏈條,則連作為背景的科學都懶得(或者沒有能力)觸及。科幻在這里不過提供了一個用電腦特效來批量生產機器人造型的借口,遺憾的是這里的特效也乏善可陳。

(電影《上海堡壘》中的外星人母艦)

本文不是影評。這里的分析是想說明, 當一部科幻電影僅是把科學拿來做做特效借口,沒有科學元素而質量又低劣時,別指望有科幻二字就能成為電影票房的保證 。

04

中國進入(或終結了)科幻電影元年么?

然而《流浪地球》在另外一個層面上大放異彩,那就是借著地球災難的背景來弘揚中國在未來國際高科技發展中的領導地位。這不僅僅有多次出現國徽那樣的明示,也有有關劉培強中校在未來空間站上的重要地位那樣的暗示。應該說《上海堡壘》把人類最后的希望放在上海,也是試圖抓住這方面的市場。可惜,低劣的特效和情節設計把這一點給浪費了。

(電影《流浪地球》)

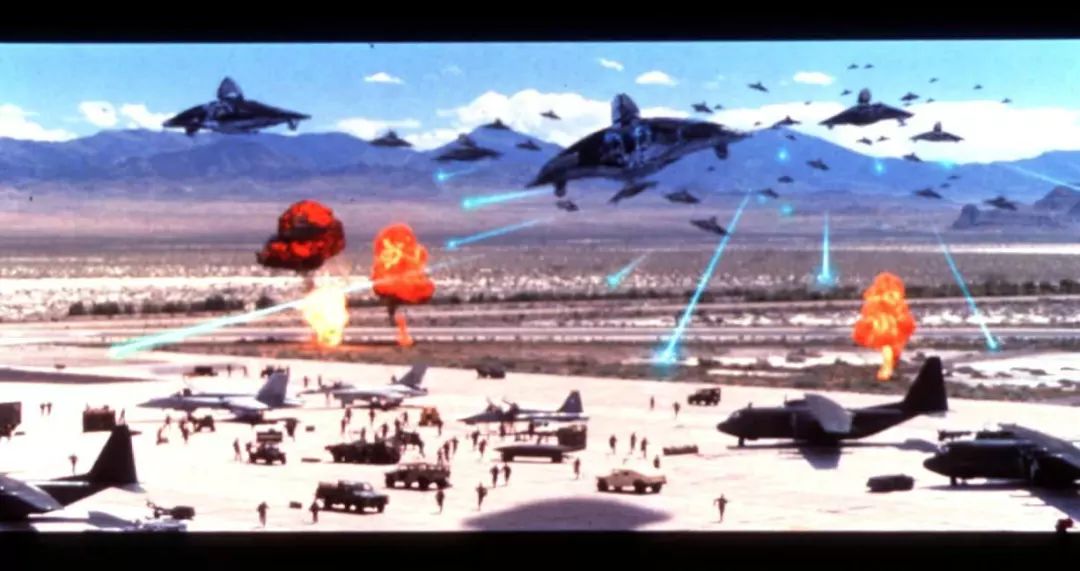

科幻電影弘揚愛國精神當然無可厚非。好萊塢影片中的星條旗隨處可見,當年美蘇爭霸時,像《星球大戰》那樣的影片,在激發美國人探索太空的興趣時,也捎帶著幫助把蘇聯拖入“星球大戰計劃”, 最終拖垮了蘇聯。但是,作為科幻電影,不把愛國主義這種宏大政治敘事融入對科學、社會與人類發展的探討中,則很難稱得上成功。

(1996年的美國科幻電影《獨立日》,也是美國空軍絕佳的征兵廣告)

在一定意義上,我們甚至可以說,如果缺乏對科學與社會張力的嚴肅深入探討,科幻電影即便獲得票房成功,其價值也更像中國民族電影事業起步時的武俠片,從1920年代末開始,《江南女俠》、《火燒七星樓》、《關東大俠》等一批膾炙人口的武俠電影,讓中國大城市的觀眾開始感受到電影藝術的神奇。

(1929年的電影《火燒七星樓》)

值得欣慰的是,在《流浪地球》獲得票房成功后,有中央領導批示要大力推動科幻藝術的發展,中國很多科普社團都加大了這方面的參與力度。市場上的科幻作品也熱熱鬧鬧,全國科幻大會也開得風風火火。但是,如果中國的科幻影視和科幻文學不對科學與社會的關系進行深入探討,也不對科學如何影響未來的世界進行前瞻性展望,而主要滿足于通過一個科幻背景來塑造屏幕特效,那中國的科幻影視,其實質與《月球之旅》或《江南女俠》也就沒有足夠的區別。

如果中國的科學界對科幻電影的參與,僅僅停留在看看一些細節是否準確;如果中國的電影觀眾對科幻電影的訴求,主要就是重磅特效中的一點家國情懷,那像《流浪地球》取得的科幻電影的成功,就很難持續。所謂《流浪地球》開創了中國科幻電影元年的說法,就可能是一個假命題。

作者名片

排版:Yao

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助