這是 達醫曉護 的第 2164 篇文章

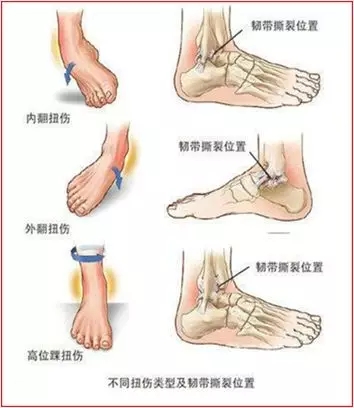

在我們醫院的門急診,常常會遇到主訴崴腳的病人,病人的病史或長或短。有的病人陳述崴腳以后,一兩年內再出現多次崴腳(習慣性崴腳),病人均有踝關節腫脹、疼痛,經X線檢查以后,均沒有發現確切骨折,醫生仔細檢查后會讓患者進行核磁檢查,看看韌帶是否有問題。很多患者非常不理解,就是一個小小的崴腳,為什么要做核磁檢查?是不是醫生小題大做了?骨頭都沒事,韌帶就是有事也無礙大局。其實患者的這些觀點都是錯誤的,崴腳并沒有這么簡單。 崴腳很常見 崴腳,是踝關節扭傷的俗稱,指踝關節受到劇烈扭轉,使關節周圍的韌帶、肌肉等出現損傷,為低能量損傷,不同于車禍、墜落傷等造成嚴重骨折脫位的高能量損傷。踝關節扭傷在日常生活中非常常見,是醫院門急診骨科最常見的損傷,占整個運動損傷的15%,其中85%為外側韌帶損傷。扭傷可發生于任何年齡,以年輕人群多見,據文獻報道,在美國,每天有23000例踝關節韌帶損傷。踝關節扭傷后大多數人可以康復,但15%-20%的運動損傷患者可能存在持續性疼痛,影響工作和生活。日常生活中發生踝關節扭傷的原因較多:如下樓梯落空、道路凹凸不平等;某些體育活動也常常發生崴腳,最容易發生于劇烈的體育運動包括:籃球、羽毛球、足球、網球等;穿高跟鞋的女士也易出現踝關節扭傷。 及時治療很重要 踝關節扭傷后容易被忽視而延誤治療。其延誤治療的原因有很多,許多人(包括中小型醫院的某些醫生)認為,沒有骨折的踝關節軟組織挫傷是“小事一樁”而不被重視;患者的臨床依從性不高,認為做核磁檢查意義不大,就算是韌帶損傷也沒什么大事,易造成治療不及時或治療不當;一些運動員,因為踝關節的輕、中度扭傷,沒有及時治療和康復,從而影響運動成績而退役;普通人因為扭傷治療不當,導致踝關節肌力不足、運動能力下降、運動區域降低、不穩定(10-30%),容易反復扭傷,造成踝關節功能障礙,長期被疼痛和腫脹困擾。 了解一下踝關節 踝關節是人體重要的承重關節,可進行背伸、跖屈、內旋、外旋等多種多樣的復雜活動,是足部主要的活動樞紐。其解剖結構就像人騎在馬上,馬是距骨,支撐著上面的人,也就是小腿,人的兩只腳是內踝和外踝,周圍的韌帶則是馬鐙及馬鞍,騎馬者的穩定性取決于馬鐙及馬鞍的牢固程度,所以踝關節的穩定性取決于這些韌帶。 踝關節穩定由三套韌帶構成:內側韌帶(又稱三角韌帶)復合體(脛舟韌帶、脛跟韌帶、脛距前韌帶、脛距后韌帶)、外側韌帶復合體(距腓前韌帶、跟腓韌帶、距腓后韌帶)、下脛腓韌帶復合體(下脛腓前韌帶、下脛腓橫韌帶、下脛腓后韌帶、骨間韌帶)。外踝比內踝低,兩者相差約1.5cm,內翻幅度約35°-41°,外翻幅度約22°-25°。 崴腳傷到的那些韌帶 踝關節扭傷分為內翻位、外翻位損傷,以跖屈內翻位損傷最多見。跖屈內翻位扭傷多造成外側副韌帶損傷,其中距腓前韌帶較薄,在跖屈內翻的情況下,被拉的最長,遭受張力最大,最容易損傷;跟腓韌帶為唯一的踝關節囊外韌帶,內翻力過大時也會發生損傷,距腓后韌帶在三根韌帶中是最強的,其走行與水平面平行,損傷最少見。外翻位扭傷多損傷內側韌帶復合體,它起自內踝,呈扇形向下,止于舟骨、距骨和跟骨,為踝關節最堅強的韌帶,不易斷裂,而是常常發生內踝的撕脫骨折。下脛腓韌帶復合體損傷則為高位踝扭傷所致。 崴腳得查核磁的原因 患者扭傷后到醫院就診,X線平片為首選檢查方法,觀察有無骨折脫位,但是對于韌帶損傷無法顯示。核磁共振對軟組織損傷有高分辨率、多序列、多平面成像、無輻射、評價快速等優點,成為骨關節系統韌帶及軟組織損傷的重要檢查方法。根據損傷程度,韌帶損傷可分為I-IV度損傷:I、II度損傷較輕,為韌帶纖維輕度撕裂傷,可以保守治療,III度損傷為韌帶纖維大部分斷裂,IV度損傷為韌帶完全斷裂,III、IV度損傷會造成關節失穩,經保守治療效果不明顯的,應該考慮手術治療。 上圖為距腓前韌帶III度及IV度損傷 當今生活中越來越多的人群喜歡運動、旅游,增加了踝關節扭傷發生的頻率。希望大家對踝關節扭傷加以重視,有針對性地及時治療,避免韌帶及軟骨的損傷形成踝關節長期疼痛、腫脹,從而達到加速康復、提高生活質量和幸福指數的目的。 擁有健康足踝,生活更加美好! 作者簡介 趙暉 主任醫師 天津市天津醫院天津大學天津醫院放射一科 中華醫學會天津市放射學會肌骨專業委員會委員 中國研究型醫院學會腫瘤影像診斷學專業委員會骨骼軟組織影像學組委員 中國中西醫結合學會第四屆骨傷科專業委員會委員 中國醫藥教育協會肩肘運動醫學規范化培訓冬季運動損傷分會委員 中華醫學會天津市心身醫學會風濕免疫學組委員 中華醫學會影像技術分會第八屆骨密度影像技術專業委員會QCT學組委員

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

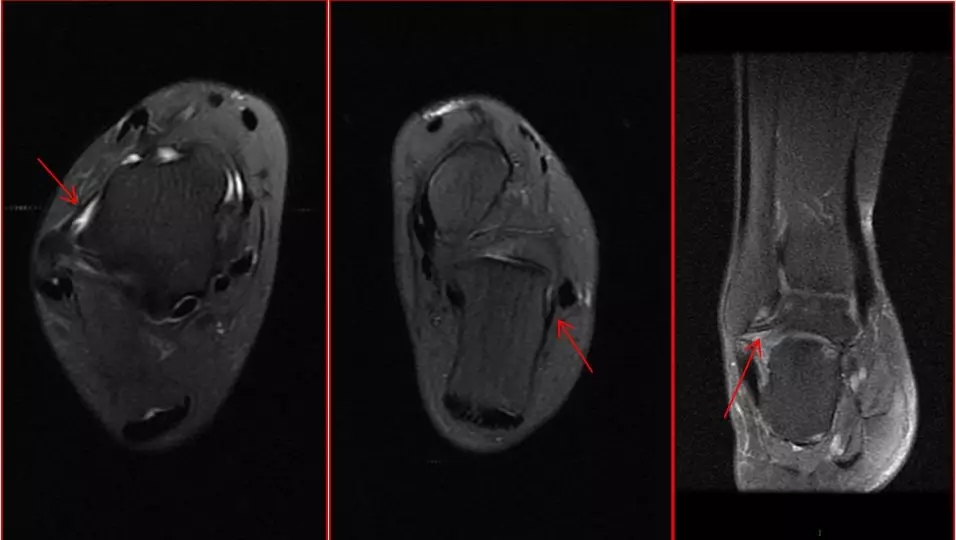

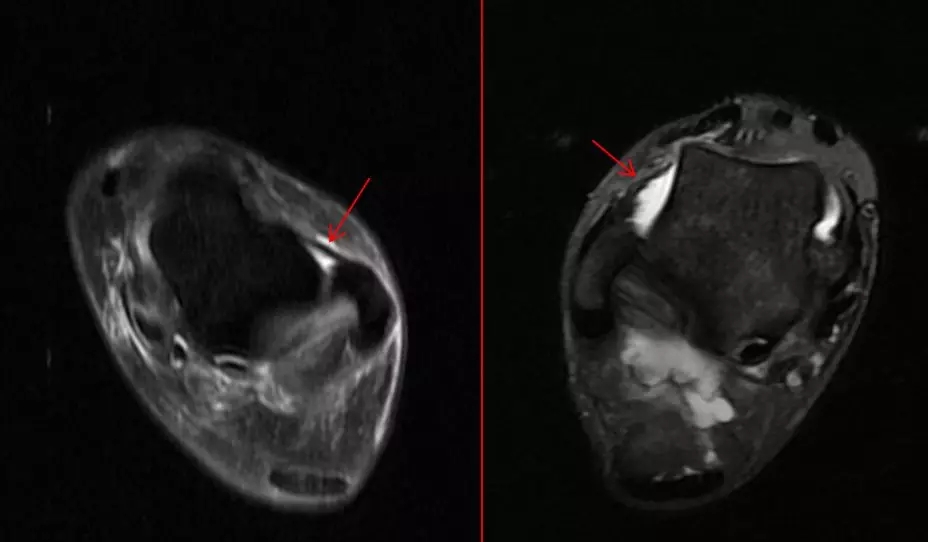

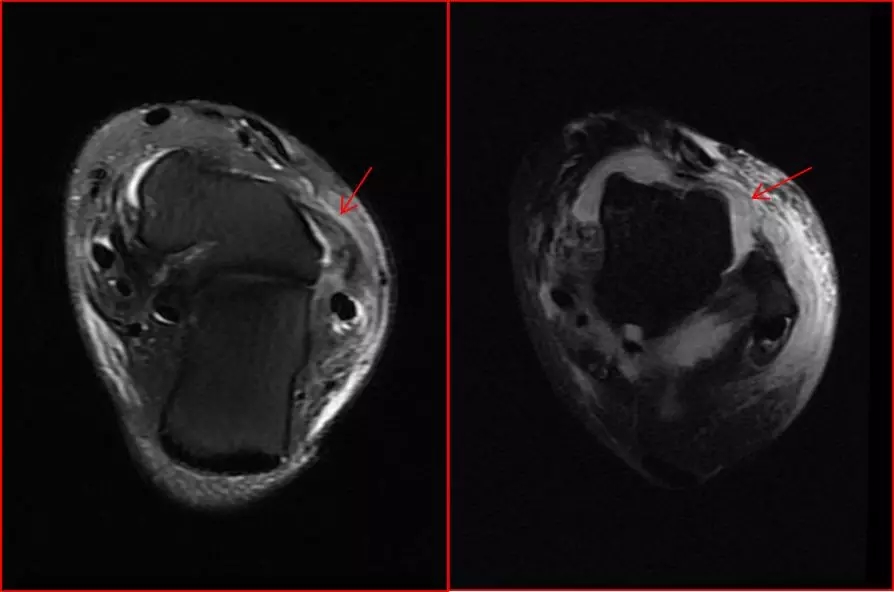

幫助

幫助