作者:haibaraemily

編輯:小柒

通常,人們對于“坑”的事兒總是會避之不及,既不愿“掉坑”,也不想“被坑”,入錯了行會盼著早日“脫坑”……但有這么一群人,卻夜以繼日努力找“坑”,找到之后還會無比興奮——他們就是來自芬蘭的地質學家。

他們要找的“坑”可不是一般的坑,而是 小行星“襲擊”地球后留下的隕石坑 !

這不,就在前幾天(6月25日),他們就開心地宣布了自己在芬蘭新發現的隕石坑——Summanen!并將其發表在了《隕石與行星科學學報(MAPS)》上 [1]

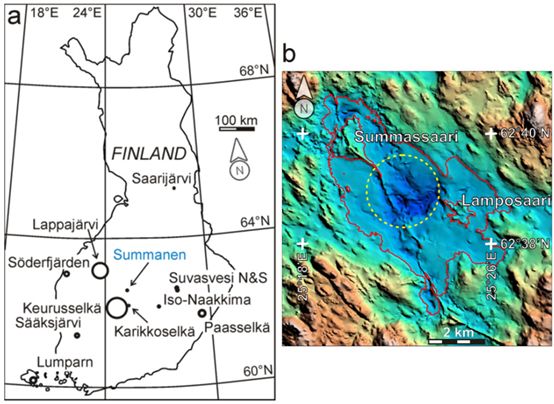

(左)芬蘭目前已經確認的所有隕石坑(共12個)的相對大小和位置,藍字所指為本次新發現的Summanen隕石坑;(右)Summanen隕石坑(黃色虛線圈)地形圖,它位于Summanen湖(紅線內)中央。來源:參考文獻[1]

地球稀客——隕石坑

可是,為啥在地球發現個隕石坑會這么稀奇?它們在太陽系里隨處可見呀——隨便哪個有固態表面的星體,基本都被“坑”過。

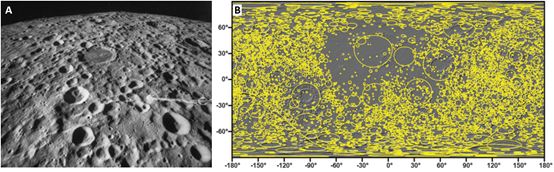

就拿離我們最近的月球來說,雖說它的表面積只地球的7.4%,但大型(直徑>20公里)隕石坑就有近7000個,小一些的(直徑>1公里)的隕石坑超過一百萬個!

(左)典型的月球高地地貌,隕石坑遍布。來源:NASA。(右)月球上直徑大于20 km的隕石坑分布。來源:參考文獻[2]

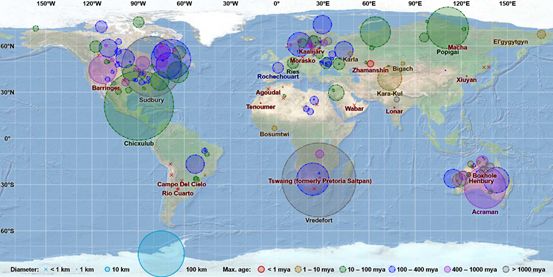

然而,比起月球和其他行星,我們地球上發現的隕石坑卻少得可憐了。 目前為止,發現的大小的隕石坑加在一起…一共…才190多個。

地球上目前已發現的大型隕石坑分布,注意圓圈大小并不是實際的隕石坑大小,只是成倍放大以便于觀察。來源:Wikipedia

地球的隕石坑為啥難得?

為什么地球在太陽系里倍受“眷顧”,很少被“坑”呢?原因主要有三個:

1、對于小型的隕石,在穿過地球大氣層時,還沒來得及落地,就化作“流星”被燒完了;

2、由于地球上一大半面積都被海洋覆蓋,那些稍大些的隕石雖然穿過了大氣層,但是仍有很多掉到海里,很難形成隕石坑;

3、而對于有幸形成的隕石坑,又因為地球上的各種地質活動(板塊構造、火山、地震、流水、風化侵蝕等等)而逐年被“擦掉”。

因此,大部分年齡老、規模小的隕石坑都早已消失殆盡了,少部分隕石坑雖然還在但卻很難發現。

隕石坑有多難找?

你也許會問,這有什么難的?幾公里甚至幾十公里的大坑,還能看不到?

太天真了。

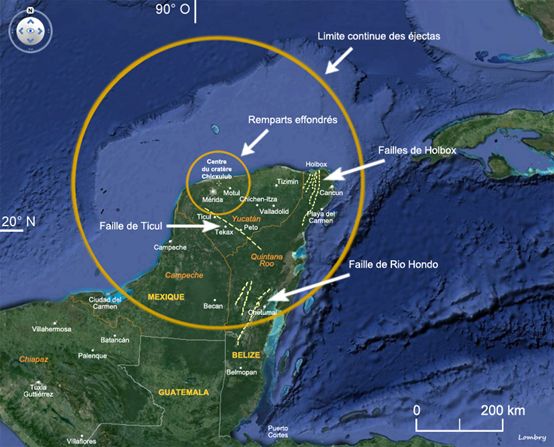

當年傳說中滅絕了恐龍的那個隕石撞出來的隕石坑,直徑大約有180公里,夠大吧?但直到二十世紀70年代,都沒人發覺那里有隕石坑! 因為坑早就被淺海形成的石灰巖沉積充填,經歷各種地質侵蝕,肉眼已經很難再辨別隕石坑原有的輪廓了。

位于墨西哥尤卡坦半島的希克蘇魯伯隕石坑曾經的輪廓,現在肉眼在地表上幾乎看不到痕跡。來源:theyucatantimes.com

所以說,地球上絕對不止這190多個隕石坑,只是問題在于……如何找到它們,并確定它就是真的隕石坑。

就以這次芬蘭發現的Summanen為例,來看看鑒定隕石坑的艱辛過程吧。

首先,它得是個“坑”

隕石坑是小天體從天而降砸出來的嘛,所以廢話,隕石坑當然要是個坑才行。

然而事情卻并不那么簡單,就像前面提到的,地球上大部分坑早已被劇烈侵蝕了,可不是每個坑都像《你的名字》里面描繪的那么顯眼的。

電影中“糸守湖”和神社所在洼地(紅圈部分)兩個隕石坑的外貌。來源:電影《你的名字》

比如芬蘭這次這個Summanen隕石坑,早已被Summanen湖完全淹沒了。這個湖最深處有41米,在谷歌地球上看到的是這樣:

圖:Summanen湖。來源:谷歌地球

果然“童話里都是騙人的”,對著衛星圖干瞪眼也找不出一個隕石坑來……

別急,雖然在水底地形圖上看不到坑,但借助其他科技手段還是能夠“慧眼識坑”的。十幾年前,芬蘭地質調查局的科學家們就從這里的航空電磁數據中發現湖里有個圓形結構。 數據顯示,這個圓形坑的直徑大約2.6公里,考慮到各種地質作用的侵蝕,實際的直徑應該比觀測到的更大。

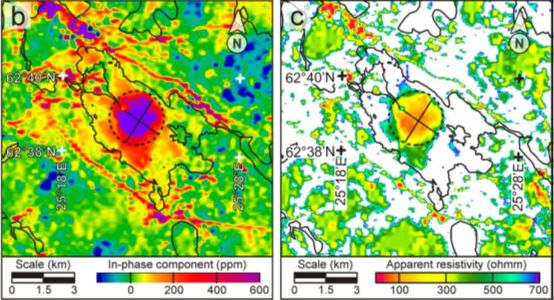

圖:Summanen湖一帶的航空電磁數據(左)和電阻異常(右),兩圖中間的圓形部分就是Summanen隕石坑。來源:參考文獻[1]

但,僅僅看到坑,才只是第一步。如何證明這個坑就是想要的隕石坑,而不是火山噴發或者地表凹陷?怎么確定電磁數據上表現出的圓形結構不是湖底沉積了磁性不同的礦物?

其次,證明“坑”就是隕石坑

證明“坑”是隕石坑,還需要更多證據。于是2017年夏季,科學家們在這里又進行了兩次詳細考察。

那么隕石撞擊還有什么特征呢?隕石碎片?別想了,坑都侵蝕沒了,還能剩下碎片么…但,隕石落地時會以十幾公里每秒的速度猛烈撞擊地面……這意味著…… 它一定會在巖石上留下在短時間內受到高溫高壓沖擊作用的痕跡 !

圖:隕石坑的形成過程。來源:維基

證據一:震裂錐

這些痕跡中,最常見的就是 震裂錐 (shatter cone),這是一種比較典型的隕石撞擊或者核爆破產物。巖石在受到2-30GPa的壓強之下可能會形成這種錐狀發散的線條,是一種宏觀的肉眼可以識別的撞擊地貌。典型的震裂錐長這樣:

(左)加拿大魁北克的Charlevoix隕石坑中發現的碎裂錐。來源:Wiki by JM Gastonguay;(右)德國Ries隕石坑中發現的碎裂錐。來源:維基by Johannes Baier

這次,在Summanen湖一帶的31處采樣中,有8處發現了震裂錐。

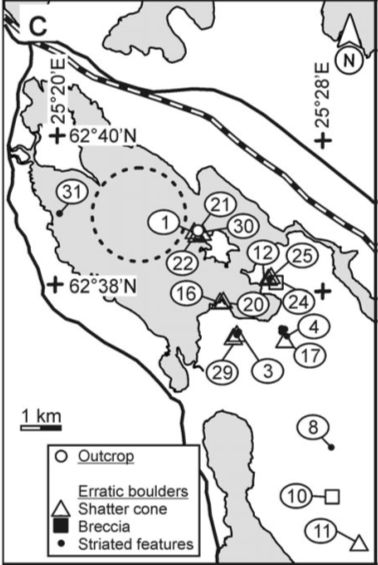

圖: 31處采集了樣本的地方。來源:參考文獻[1]

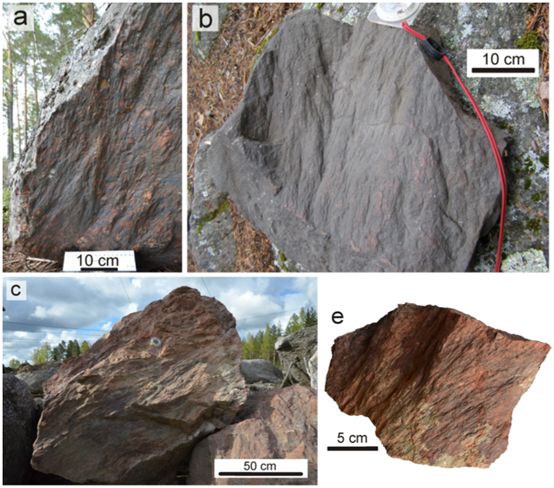

Summanen湖沿岸一帶發現的碎裂錐。來源:參考文獻[1]

證據二:面狀變形構造

但僅震裂錐一種特征還不足以證明這里一定經歷過隕石撞擊。

事實上,除了震裂錐之外,還有一些常見的巖石沖擊變質產物,如撞擊角礫巖、柯石英、斯石英、微粒鉆石,詳情請參考< 鉆石星塵:失落行星的最后遺產 >,這些同樣只能作為此處發生過高壓撞擊作用的輔證,而非實錘。

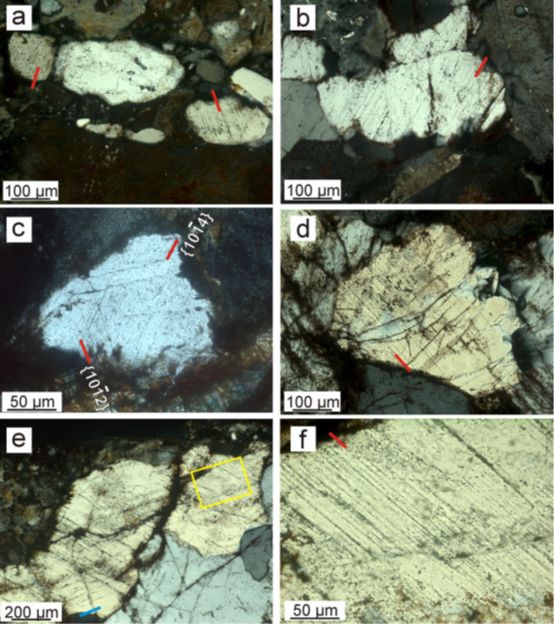

最關鍵的證據是一種叫做 面狀變形構造 (Planar deformation features,簡稱PDFs)的特征,這是一種微觀特征,需要在顯微鏡下才能看到。

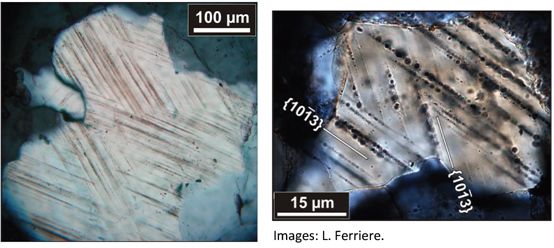

經歷過隕石撞擊引起的高壓沖擊作用的硅酸鹽礦物(通常是石英或長石)晶粒中可能會產生一組或多組平行于不同方向的線性裂隙,平行裂隙之間的間距在十幾到幾十微米量級。

典型的石英晶粒中的面狀變形構造(PDFs)。來自(左)加拿大Bosumtwi隕石坑,參考文獻[3];(右)芬蘭的Keurusselka隕石坑,參考文獻[4]。圖中都是平行于兩個不同方向的情況。

這是一種只可能出現在高壓沖擊作用現場的產物,也是目前地球上判定一個坑是不是隕石撞擊形成的決定性因素。

而這次在Summanen湖一帶發現的8處震裂錐樣本中,有兩處呈現出了面狀變形構造(PDFs), 證實這里確實曾經有一個隕石坑 。

本次采樣發現的兩處樣本中的面狀變形構造(PDFs),這是判定Summanen湖中的圓形結構確實是一個隕石坑的決定性證據。來源:參考文獻[1]

由于這個隕石坑年代太過久遠,又深埋在湖底,缺乏更多詳細資料,科學家們無法判斷這個隕石坑具體形成于什么年代。只是綜合考慮這一代的地質情況, 科學家們推測這個隕石坑大致形成于古生代晚期到新生代之間 。

后 記

在芬蘭這個國土面積只有33.8萬平方公里的地界上,人們已經陸續發現了12個隕石坑。這很大程度要歸功于芬蘭完善的地球物理資料(主要是地磁數據和重力數據),和對隕石坑的野外地質調查工作的大力投入。

而幅員遼闊的中國,目前僅確認發現了一個隕石坑—— 位于遼寧省鞍山市岫巖滿族自治縣的岫巖隕石坑,直徑約1.8公里。

岫巖隕石坑在800米高空的俯視圖。來源:人民網

一定還有許多“害羞”的隕石坑們,也在靜靜躺在湖底,或藏匿于森林,等待我們去一一探尋。

作者名片

排版:小爽

參考文獻

[1] Plado, J., Hietala, S., Kreitsmann, T., Lerssi, J., Nenonen, J., & Pesonen, L. J. (2018). Summanen, a new meteorite impact structure in Central Finland. Meteoritics & Planetary Science.

[2] Head, J. W., Fassett, C. I., Kadish, S. J., Smith, D. E., Zuber, M. T., Neumann, G. A., & Mazarico, E. (2010). Global distribution of large lunar craters: Implications for resurfacing and impactor populations. science, 329(5998), 1504-1507.

[3] Osinski, G. R., Grieve, R. A., Bleacher, J. E., Neish, C. D., Pilles, E. A., & Tornabene, L. L. (2018). Igneous rocks formed by hypervelocity impact. Journal of Volcanology and Geothermal Research.

[4] Ferrière, L., Raiskila, S., Osinski, G. R., Pesonen, L. J., & Lehtinen, M. (2010). The Keurusselkä impact structure, Finland—Impact origin confirmed by characterization of planar deformation features in quartz grains. Meteoritics & Planetary Science, 45(3), 434-446.

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助