19世紀中后期,麥克斯韋等人建立起了一套相當完備的經典電磁學理論體系,這個體系幾乎可以解釋當時所有的電磁現象。在這套體系中,有一個很特殊的量——磁矢勢,通過對磁矢勢求旋度,我們可以得到磁感應強度。

麥克斯韋所著的《電磁通論》,經典電磁理論的曠世之作

(圖片來源:書籍封面)

然而,磁矢勢與磁感應強度并不是一一對應的,如果將矢勢后面加上一個額外全導數項,我們還是能得到相同磁感應強度,而這種變換也叫做規范變換。也就是說,磁矢勢是規范變化的(因此也成為規范勢),而磁感應強度是規范不變的。

一直以來,我們都相信物理世界不能依賴于我們怎么選取規范。因此,在這樣的意義下,人們一度認為磁矢勢并不是物理的。因為它不能被直接觀測到,只是提供了數學上的計算便利,反映不了任何物理。這個認識在人們心中一直持續了將近一個世紀,直到1959年,阿哈羅諾夫-玻姆效應橫空出世,人們的這個觀念才開始動搖。

阿哈羅諾夫-玻姆效應

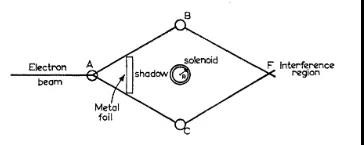

1959年,阿哈羅諾夫與玻姆二人合作在《物理評論》中發表了一篇文章。文中,他們提出了一個關于電子在磁場中運動的干涉假想實驗(如下圖所示):兩束電子同時從A點出發,分別經過B,C再同時到達F點,并且在ABFC中間放置一個螺線管,他們從理論計算中發現這兩束電子最終到達F點時會差一個固定的相位,這個相位差只依賴與螺線管里的磁通,不依賴與空間規范勢的選取,也就是說它是規范不變的。

AB效應原理圖

(圖片來源:參考文獻[3])

我們仔細分析不難發現,對于這樣一個體系,磁場僅僅存在于螺線管里面,整個路徑ABFC中,電子都是感受不到磁場的,既然感受不到磁場,兩種路徑又是完全對稱的,那么這個相位差是從哪里來的呢?

阿哈羅諾夫與玻姆給出的解釋是:在電磁場中,磁感應強度并沒有包含所有的信息,其規范勢才是更本質的。因為,雖然兩束電子在運動過程中都感受不到磁感應強度,但是其運動過程中感受到的矢勢一直不一樣,從而累計了相位差。因此,這個思想實驗闡明了規范勢本身就可以直接產生可觀測效應,并不只是個數學把戲,他能實實在在地反映物理。

很快,第二年,阿哈羅諾夫與玻姆的理論就被錢伯斯(Chambers)的實驗所證實。后來,該現象也被學界稱之為阿哈羅諾夫-玻姆效應,簡稱AB效應。值得一提的是,A和B既是兩位發現者的名字首字母,也分別是磁矢勢與磁感應強度的字母標記,因此,這也賦予了AB效應的另一個更加深刻的涵義。

亞基爾· 阿哈羅諾夫

(圖片來源:維基百科)

戴維·玻姆

(圖片來源:維基百科)

注:規范勢只是可以產生可觀測效應,但本身還是一個不可觀測量,因為只有規范不變的物理量才能是可觀測量。AB效應中,由規范勢直接產生的這個相位差才是規范不變的,是個可觀測量。

貝里相位

1984年,貝里在研究中發現,當一個系統的哈密頓量依賴于一個隨時間周期變化的參量時,在絕熱近似條件下,系統的在演化一個時間周期后,除了會累積一個固有的動力學相位以外,還會多出一個特殊的相位。

邁克爾·貝里

(圖片來源:維基百科)

貝里仔細研究這個特殊的相位后發現,這個相位其實并不依賴于絕熱條件,他是個系統內稟的屬性,同時也不依賴參數的變化路徑,只依賴于其初始與最終的取值。因此,貝里把這個特殊的相位稱作是幾何相位,后人也將其稱為貝里相位。

通過前文,我們發現AB效應與貝里相位似乎除了都與相位有關外沒有其他任何聯系。其實不然,他們都具有同一種數學結構。我們完全可以認為AB效應是貝里相位的一個具體的物理實現,貝里相位是廣義的AB效應。

幾何相位與拓撲

AB效應與貝里相位除了闡明了規范勢才是更為本質的,且能產生直接的可觀測效應以外。其另一個重要價值在于,幫助我們更加深刻地理解了物理學中的拓撲效應。前面我們已經提過,貝里相位并不依賴于參數變化的路徑,這種特性事實上就是我們經常所說的拓撲,即在連續形變下保持不變。

例如現在凝聚態物理學中非常火熱的拓撲絕緣體與拓撲超導體,都與貝里相位息息相關。我們知道,在拓撲絕緣體中,陳數是一個非常重要物理量,因為它能表征兩種不同的物態是否拓撲等價,而事實上,這個陳數的2π倍就是動量空間中的貝里相位。再比如,近年來大家非常關注的固體系統中的馬約拉納費米子,這種準粒子的激發與AB效應也是分不開的。

2016年諾貝爾物理學獎頒給大衛·索利斯、鄧肯·霍爾丹和邁克爾·科斯特利茲,獎勵他們在理論上發現了物質的拓撲相變與拓撲相(圖片來源:諾貝爾獎官網)

寫在最后

總而言之,AB效應與貝里相位的發現對量子力學基本理論的完善有著不可替代作用,同時也加深了我們對拓撲物態的理解與認識。

參考文獻

[1] 維基百科,Aharonov–Bohm effect,https://en.wikipedia.org/wiki/Aharonov-Bohm_effect

[2] 維基百科,Geometric phase,https://en.wikipedia.org/wiki/Geometric_phase

[3] Aharonov, Y; Bohm, D (1959). "Significance of electromagnetic potentials in quantum theory". Physical Review. 115 (3): 485–491.

[4] M. V. Berry (1984). "Quantal Phase Factors Accompanying Adiabatic Changes". Proceedings of the Royal Society A. 392 (1802): 45–57.

物理學兩個不可不知的概念,看這里

圖文簡介

摘要:一直以來,我們都相信物理世界不能依賴于我們怎么選取規范。因此,在這樣的意義下,人們一度認為磁矢勢并不是物理的。因為它不能被直接觀測到,只是提供了數學上的計算便利,反映不了任何物理。這個認識在人們心中一直持續了將近一個世紀,直到1959年,阿哈羅諾夫-玻姆效應橫空出世,人們的這個觀念才開始動搖。

- 來源: 科普融合創作與傳播

- 上傳時間:2019-01-30

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助