神奇的吸積盤

甜甜圈(圖片來源:https://www.krispykreme.com.au/the-simpsons-d-ohnut)

環繞在橢圓星系NGC 4261 中央的超大質量黑洞周圍的吸積盤(圖片來源:維基百科)

在日常生活中,甜甜圈和DVD光碟時常可見。而在宇宙中,長相類似的結構被稱為吸積盤。與中央空心的甜甜圈,光碟不同,吸積盤的中央往往有質量頗大的天體:可以是星星,也可以是黑洞。

吸積盤氣體向內旋轉示意

吸積盤的研究可以追溯到上世紀40年代,在那時人們還嘗試使用基本的物理原則來構筑理論。但隨著工作的推進以及和觀測的比對,天文學家們發現了一些問題。其中一個問題是:吸積盤的氣體是環繞著中央天體向內旋轉的,勢必會在失去引力勢能的時候,也失去角動量。而為了保證吸積盤的角動量守恒,需要一個機制來向外散去多余的角動量。在當時,這個機制尚不明朗。

直到1973年,俄羅斯天文學家 Rashid Sunyaev 和 Nikolai shakura 提出,氣體中存在的湍流可能是由氣體黏性增強造成的。這種現象的發生加熱了吸積盤里向內旋進的氣體,并通過向外輻射能量的方式釋放一部分的引力勢能。當然,這個富有前瞻性模型并沒能解釋所有吸積盤的機制。

時間過去18年,又有Balbus 和 Hawley 提出了囊括了磁場在內的模型。直到今天,人們仍在持續摸索吸積盤的形成機制。

Rashid Sunyaev(圖片來源:維基百科)

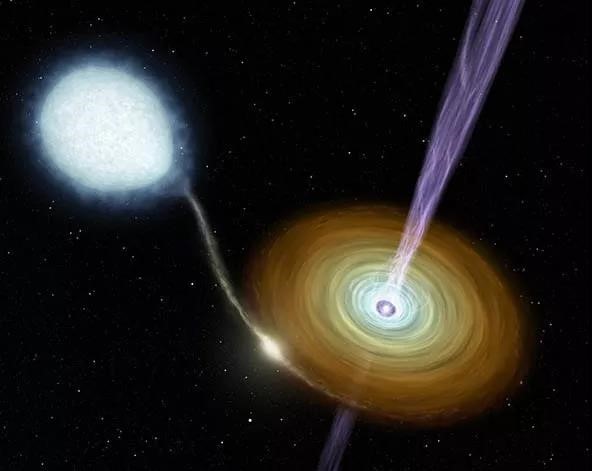

研究吸積盤之所以重要,是因為包括活動星系核、原始行星盤以及伽馬射線暴等天體或天文事件的研究中都能看到它的身影。這些吸積盤的中央天體往往會對外發射高能量的噴流。噴流的方向,往往與吸積盤是垂直的。

對于一個“星—盤系統”來說,發射噴流既能釋放掉一些角動量,也能盡可能的保留系統質量。吸積盤有時候能把天體10%至40%的質量轉化成能量。相比于核聚變0.7%的能量轉化率,這個轉化率著實高得嚇人。

圖片來源:YouTube

吸積盤是多種多樣的存在。其中最瑰麗的,可說是那些環繞著活動星系核和類星體的吸積盤了。通俗的說,活動星系核和類星體被認為是位于星系中央的大質量黑洞。

當物質進入吸積盤的時候,它們會沿著一條向內螺旋的路徑(tendex line,來自于拉丁語里的“拉扯”)進入。這是由于當粒子們身處湍流之中時,它們會因為相互碰擦,摩擦生熱,從而向外輻射能量。這樣的行為會同時減小粒子的角動量,從而使這些粒子向內漂移,形成向內的漩渦。

角動量的耗損體現在速度的減小上:當粒子的速度變慢,它會“不由自主”地選擇更低的軌道。當這個粒子去到低軌道時,它本身帶有的一部分引力勢能會被轉化,反而讓它加速。事實上,加速后的粒子,盡管失去了一部分的角動量,速度卻比從前更快了。

就這樣,粒子一次又一次的進入更低的軌道,一次又一次的加速,也一次又一次地向外輻射能量。如果中央天體是黑洞的話,在視界之外,吸積盤甚至能輻射X射線。類星體的超高亮度,就被認為是氣體被超大質量黑洞吸積的結果 。

另一種美麗的吸積盤來自于雙星系統。在這個系統里,比較重的一方會更快地演化并且變成一顆白矮星,一顆中子星,甚至是一個黑洞。而比較輕的一方,會到達巨星的狀態。當它超過自身極限時,其本體的氣體會被輸送到較重的那個天體。

為了保持角動量的平衡,這個氣體輸送的過程會造就一個吸積盤,而不是將氣體直直地從一顆星星送到另一顆星星上。

雙星系統 4U 0614 +091 藝術想象圖(圖片來源:http://www.spitzer.caltech.edu/images/2260-sig06-014-Stellar-Jets)

參考文獻

[1] Weizs?cker, C. F. (1948). "Die Rotation Kosmischer Gasmassen". Zeitschrift für Naturforschung A. 3: 524–539

[2] Shakura, N. I.; Sunyaev, R. A. (1973). "Black Holes in Binary Systems. Observational Appearance". Astronomy and Astrophysics. 24: 337–355

[3] Balbus, Steven A.; Hawley, John F. (1991). "A powerful local shear instability in weakly magnetized disks. I – Linear analysis". Astrophysical Journal. 376: 214–233

[4] ESO/M. Kornmesser, Nick Risinger, Outflow from active galaxy NGC 3783 (artist’s impression).ogv, 20 June 2013

誰說萬物皆可盤?你聽說過吸積盤嗎

圖文簡介

摘要:吸積盤的研究可以追溯到上世紀40年代,在那時人們還嘗試使用基本的物理原則來構筑理論。但隨著工作的推進以及和觀測的比對,天文學家們發現了一些問題。其中一個問題是:吸積盤的氣體是環繞著中央天體向內旋轉的,勢必會在失去引力勢能的時候,也失去角動量。而為了保證吸積盤的角動量守恒,需要一個機制來向外散去多余的角動量。在當時,這個機制尚不明朗。

- 來源: 科普融合創作與傳播

- 上傳時間:2019-02-11

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助