Faber近照(9月18日,北京,圖片來源:新華社)

星系追尋者

宇宙對人類有無與倫比的吸引力。從意識到地球不是宇宙的中心,到認識到太陽與天上眾多恒星一樣都是銀河系的成員,到發現銀河系外更有廣袤天地,人類在認知宇宙的道路上逐步登攀,漸入佳境。

自從 Edwin Hubble 指出許多“星云”其實是銀河系外其他的星系 [1],人們需要重新審視宇宙的大小。隨著更大的望遠鏡投入使用,人類看到了更深的宇宙,一個最直接的問題就是,如果我看到一個星系,我怎么知道它離我有多遠,有多大?

1976 年,Faber 與她的研究生 Robert Jackson 研究了 25 個已知光度的橢圓星系,根據星系的譜線展寬,確定了其中恒星的速度彌散,發現橢圓星系中恒星的速度彌散與這個星系的光度的四次方成正比關系 [2]。這一工作啟發了天文學家對星系大小、亮度、速度彌散之間關系的一系列研究,后來形成了星系“基本面”的體系。

除了寫入課本的 “Faber-Jackson關系”令 人熟知,半個世紀以來,Faber 參與了星系天文學幾乎所有方面的研究。如果說哈勃創立了星系天文學,那么當今星系天文學的體系就是由 Faber 等天文學家一手構建起來的。

宇宙學泰斗

事實上,星系天文學與宇宙學不可分割。Faber 在宇宙學方面也是一名泰斗。1979 年,Faber 與 Gallagher 合作發表了一篇文章 [3],回顧了暗物質存在證據,該文章被認為是關乎宇宙中 80% 質量是否“丟失”的討論的轉折點。

1983年,Faber 與 Douglas Lin(林潮)的文章 [4] 指出暗物質不可能是中微子,但可能是另一種亞原子粒子,與之前所認為的不同,暗物質是冷的。

這一概念現在已經被人們廣泛接受,天文學家構建出了帶有宇宙學常數的冷暗物質模型(ΛCDM),被稱為“標準宇宙學模型”。當然,Faber 等科學家仍然在進行研究試圖完善標準宇宙學模型。

1984年,Faber 與 Joel Primack,George Blumenthal 和 Martin Rees 合作,提供了一個關于冷暗物質如何解釋我們在宇宙中實際觀察到的星系和超星系團的結構和行為的綜合理論 [5],這個理論解釋了上文提到的 Faber-Jackson 關系,并且目前仍然是支撐所有現代星系形成模型的范例。

科研合作

1988 年,Faber 成為 Seven Samurai(七武士)團隊的首席研究員,這項合作發現了宇宙膨脹率的不規則性,這種膨脹顯然取決于物質的分布,因此在最大尺度上依賴于引力效應的分布。該小組開發出一種估算任何星系距離的方法,這種方法成為衡量宇宙總密度的最可靠方法之一。

從 1985 年到 2002 年,Faber 擔任 Nuker 團隊的首席研究員,Nuker 在 Faber 領導下的合作所發現的發現之一是,每個大星系的中心都有一個巨大的黑洞,并且該中心黑洞的質量與整個星系內恒星的軌道速度密切相關。

科學家?工程師?

天文學作為一門觀測學科,大科學裝置的建造很大程度上會影響學科的發展。因此,除了科學研究工作以外,Faber 還積極參與了許多大科學工程與項目。

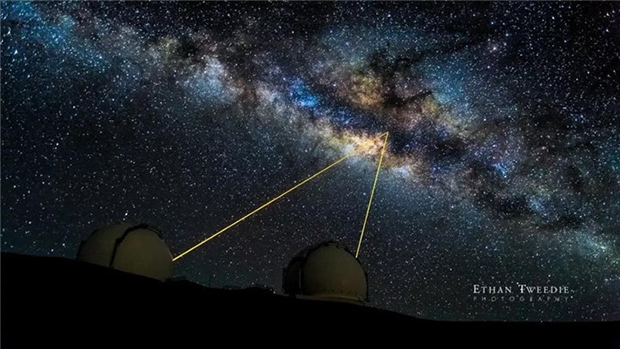

Faber 參與設計了目前口徑最大的光學望遠鏡 Keck 望遠鏡的光學結構,領導建造了 Keck 望遠鏡的的光譜儀 DEIMOS,這個光譜儀使 Keck 望遠鏡對遙遠星系的觀測能力提升了 13 倍,能夠追溯到數十億年前形成的星系,這些觀測將成為星系形成理論的終極考驗。

Keck望遠鏡(圖片來源:fourseasons.com)

她還參與設計了 HST(哈勃空間望遠鏡)上的廣域行星照相機 WFPC。1990 年,Faber 與其學生診斷出哈勃望遠鏡光學設計上的瑕疵為球面像差,并參與了修復工作。

哈勃空間望遠鏡在修復中(圖片來源:Warner Bros)

自 2010 年起至今,Faber 領導了哈勃望遠鏡有史以來最大的項目 CANDELS,其驚人的曝光深度使得人們能夠研究宇宙自早期以來各種星系的性質。

Faber 與 Hubble Deep Field(圖片來源:NASA)

Faber 在學生時代曾面臨主修粒子物理還是天體物理的抉擇,同樣是認識世界的途徑,她更喜歡“難以想象地巨大的浪漫” 而不是“無法掌握的微小粒子神秘舞蹈”,而她也無愧于她當年的選擇。以 Faber 為代表的天文學家,就是我們人類認識宇宙的眼睛。

參考鏈接

1. Hubble E. No. 324. Extra-galactic nebulae[J]. Contributions from the Mount Wilson Observatory/Carnegie Institution of Washington, 1926, 324: 1-49.

2. Faber, S. M., and Robert E. Jackson. "Velocity dispersions and mass-to-light ratios for elliptical galaxies." The Astrophysical Journal 204 (1976): 668-683.

3. Faber, Sandra M., and J. S. Gallagher. "Masses and mass-to-light ratios of galaxies." Annual review of astronomy and astrophysics 17.1 (1979): 135-187.

4. Faber, S. M., and D. N. C. Lin. "Is there nonluminous matter in dwarf spheroidal galaxies." The Astrophysical Journal 266 (1983): L17-L20.

5. Blumenthal, George R., et al. "Formation of galaxies and large-scale structure with cold dark matter." Nature 311.5986 (1984): 517.

6. http://cwp.library.ucla.edu/articles/faber.htm

7. http://www.ucolick.org/~faber/

8. https://gruber.yale.edu/cosmology/press/2017-gruber-cosmology-prize-press-release

9. http://wap.sciencenet.cn/blog-3399175-1137830.html(首發于科學網微信公眾號https://mp.weixin.qq.com/s/90uUT5EK_WqZpb3ox8xngw)

追尋星系,她是人類認識宇宙的眼睛

圖文簡介

摘要:1976 年,Faber 與她的研究生 Robert Jackson 研究了 25 個已知光度的橢圓星系,根據星系的譜線展寬,確定了其中恒星的速度彌散,發現橢圓星系中恒星的速度彌散與這個星系的光度的四次方成正比關系 。這一工作啟發了天文學家對星系大小、亮度、速度彌散之間關系的一系列研究,后來形成了星系“基本面”的體系。如果說哈勃創立了星系天文學,那么當今星系天文學的體系就是由 Faber 等天文學家一手構建起來的。

- 來源: 科普融合創作與傳播

- 上傳時間:2019-02-15

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助