在第四個中國航天日到來之際,不光中國航天領域傳出了關于空間站建設、長征五號復飛和玉兔二號超期服役等引人注意的消息,國外的航天同行也像來“湊熱鬧”一樣,傳出了一些非常吸引眼球的“大新聞”。

相信不少讀者已經注意到了,上周,美國航天局NASA公布了一條消息,稱其完成了第一項關于航天飛行對航天員基因表達的研究。研究論文《The NASA Twins Study: A multidimensional analysis of a year-long human spaceflight》發表在了美國頂尖學術期刊《科學》(Science)上。文章發表之后,大量國內外媒體都進行了轉發報道。

參與實驗的航天員 凱利兄弟 左邊的是Scott,右邊的是Mark。圖片來自NASA官網(參考文獻1)

雙胞胎研究任務臂章,圖片來自NASA官網(參考文獻1)

雙胞胎太空實驗 太空旅行會改變基因表達?

作者最初是在新華社的報道中看到這條消息的(參考文獻2),該報道中提到,NASA招募了一對雙胞胎航天員凱利兄弟參與這項研究(同卵雙胞胎),將弟弟斯科特(Scott)送到國際空間站進行了為期一年的在軌駐留,而他的哥哥馬克(Mark)則一直留在地面上作為實驗對照。在這項為期兩年的實驗中,科研人員發現斯科特的一部分基因的表達發生改變,這種改變在回到地面后大部分得到了恢復,但有一部分截至實驗結束仍然沒有恢復到出發前的狀態。

筆者最初讀到這篇報道的時候,只是覺得NASA這次實驗的創意很有意思。眾所周知,同卵雙胞胎應該是這個世界上能找到的差異最小的兩個個體。他們出生時的遺傳信息完全相同,面對環境刺激產生的變化強度也應該大致相同。即便在漫長的成長生活過程中,DNA發生了部分突變,或者基因表達情況出現了一些由外界環境導致的改變,這二者基因間的差別仍然能稱得上是微乎其微。使用同卵雙胞胎進行這一實驗,可以說是控制變量的不二法門。能想到借由一對同卵雙胞胎來進行這類實驗,美國科學工作者也稱得上是非常用心了!

可針對實驗中涉及到的各項測試,乍看起來并不算特別吸引眼球,尤其是實驗得出的結論是絕大多數人已經預料到的。由于國內媒體對這項實驗的細節著墨甚少,筆者一開始也以為,這項科研只是對兩人抽了些血樣,對兩人在空間飛行前后的基因表達狀況進行了測序類的分析,而這也算不上什么非常特別的操作。甚至覺得媒體對此進行連篇累牘的報道,有小題大做的嫌疑。

作為一個多年的航天愛好者,光看媒體的報道是遠遠滿足不了的好奇心的。出于對上述問題的好奇,筆者決定親自去看看論文的原文。這一看可嚇了一大跳,簡直能稱得上是筆者平生僅見的一篇奇文。簡而言之,兩個字:土豪!三個字:大手筆!四個字:信息量大!

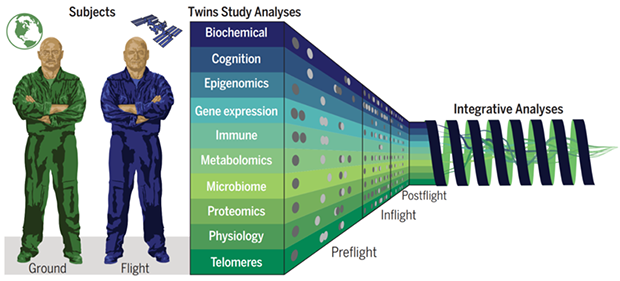

兩名航天員接受了十大類檢測。圖片來自論文原文。(參考文獻3)

“無死角”全方位深入檢查 長達100多頁的信息量

不同于我之前猜測的簡單DNA檢測,這項研究幾乎是對這兩個航天員進行了全方位的深入檢查。包括血液生化,認知水平,表觀遺傳,基因表達,免疫,代謝,微生物菌群,蛋白質組學,生理學,端粒分析在內的十余項檢查。每一個研究方向內,又包含了數種不同的測試。用于簡述實驗結果的論文正文足有20頁之多,而用于介紹這些實驗步驟及原理的論文補充材料更是長達83頁之多,這篇幅在公開發表的論文里是非常罕見的!

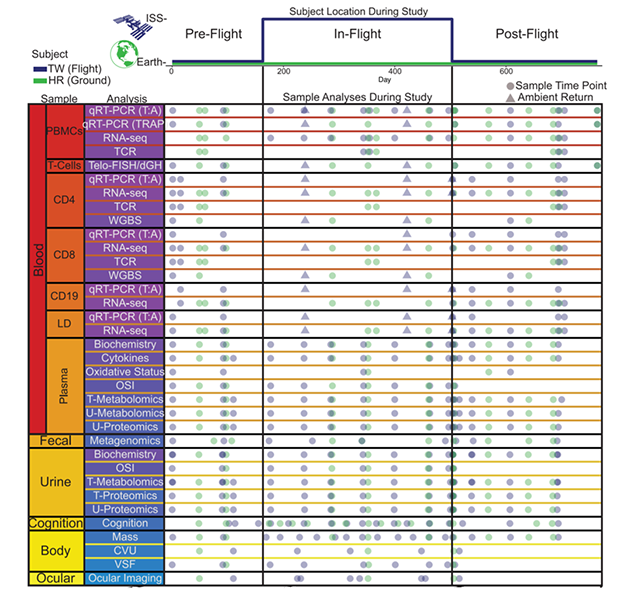

實驗中涉及的不同樣本和使用的各種分析方法。圖片來自論文原文。(參考文獻3)

下面我就針對自己最熟悉的生化檢測領域向大家做一下簡單介紹。

如下圖所示,本次實驗中所涉及的實驗樣品共有三大類,包括尿液,大便和血液。其中血液樣本分成了血清樣本和血細胞樣本兩個大類。其中尿液樣本進行了尿液生化,氧化應激,炎性反應,定向代謝產物分析,蛋白質組學(定向+全局)等檢測。大便樣本進行了針對微生物菌群的宏基因組學研究。

血清樣本進行了血清生化,游離細胞因子,氧化應激,炎性反應,代謝產物(分為定向和全局兩種),全局蛋白質組學測試。血細胞樣本分不同的細胞類型,進行了針對基因表達,表觀遺傳修飾,免疫反應功能,端粒活性及長度的多項測試。各項測試的名稱及作用可參見下面的圖表。可以說,目前能檢測的參數指標,除了難以采集和運輸的氣體樣本(包括呼吸和屁)以外都進行了測量。

本次實驗中涉及到的部分檢測方法及其用途 (表格為自制)

這樣一個全方位,幾乎無死角的研究,其科學意義不容忽視。通過這次實驗,研究團隊不僅發現了基因表達層面上的變化,還發現了一些非常有趣的現象。比如在航天飛行過程中,航天員血細胞的端粒會有一定程度的伸長,而返回后則會恢復正常。而一般認為,端粒的長度和細胞的生命活性有一定關系。這是否意味著在航天飛行過程中,航天員的細胞活性提高了呢?答案目前還不得而知。

此外,在飛行過程中收集了航天員大便樣本。分析發現一些腸道菌群失調。在飛行的后期,航天員的認知水平甚至出現了一定程度的下降。在航天員返回地面后,他的免疫功能也出現了一些短時的異常。雖然導致這幾個現象的機理仍然不明確,但也并不能排除其存在相互作用的可能,結果還需要等待下一階段更有針對性的研究。

當然,這次實驗的設計仍然有不少不足之處。比如針對腸道菌群的研究,在空間站的航天員出現的菌群失調,究竟是微重力封閉環境影響更大,還是長期食用太空食品影響更大。值得注意的是,由于本次實驗的目的是進行全方位測試,最大的亮點是“無死角”,所以對每項單獨的測試并沒有進行特別深入的分析。作者認為,在接下來的實驗里,NASA很可能會對本次實驗中發現的有趣現象進行更加深入的研究。

另外,本次實驗中,參與測試的僅有一對同卵雙胞胎航天員,而這也導致個體差異對實驗結論的影響無法忽視。通過這次實驗觀察到的這些現象也未必具有很高的普適性。如果想要得到更有說服力的科學結論,招募更多組類似情況的同卵雙胞胎航天員是必要的。

“燒錢”研究展現航天強國實力 “天宮”是中國未來航天希望

比起科學成果,其實還有一些東西更值得我國的科研團隊注意。其中最重要的一點,進行這樣一項研究,所動用的人力物力資源簡直是天文數字。舉幾個簡單的例子:

第一,在空間飛行過程中,科研團隊對斯科特進行了兩次血細胞采集及四次血清,尿液和糞便采集。血細胞等不穩定的樣品均由定期交班返回的聯盟號飛船在采樣一天之內帶回。而尿液和大便樣品也在空間站進行了離心分離,短期凍存等預處理,這些操作都需要一個長期穩定在軌運行,定期進行人員輪換,貨物上下行運輸便利,且擁有一定生命科學實驗能力的大型空間站。

第二,這項研究中動用的生化檢測技術多達十余種數十項,均為目前在生命科學研究領域處于前沿的昂貴檢測技術。這些生化檢測測試,分別由位于美國日本德國的24個大學與研究機關完成,其中包括了大家耳熟能詳的哈佛大學,康奈爾大學,約翰霍普金斯大學等多所名校。能調動起這么多個頂尖科研單位合作完成這項任務,需要一個非常完善且能力互補的科研體系。

以愚見,美國航天局在目前這個時候公布這項研究的初步結果,其科學意義倒在其次,更重要的是借這個項目展現了美國這個傳統航天強國在航天醫學科研方面的強勁實力。與美國相比,我國目前的綜合實力距離完成此類科學實驗仍有一定距離。得益于近些年我國生物醫療技術的飛速發展,生化方面的檢測技術差距其實不大。但我國尚沒有條件進行長達一年之久的長期空間站駐留,而這正是完成這一實驗的先決條件。與此同時,能招募一對同卵雙胞胎航天員進行這次測試,從某種程度上也是得益于美國巨大的航天員總數,這也是我國暫時難以企及的。

目前,我國的天宮空間站建設正在進行緊鑼密鼓的進行。在空間站完全建成后,我國獨立進行關于長期空間駐留方面的科學研究將成為可能。進行為時長于一年的載人空間駐留(也包括未來的月面駐留),也一定會是我國航天界所關注的方向。

希望,美國同行的這項科研,能夠為我國的航天醫學工作者提供一些研究方法上的新啟發。同時,也希望我國的航天科技工作者在空間站功能設計上有一些獨特的創新,以便能在空間站上進行真正意義上的在軌采樣、在軌檢測和在軌分析。在一部分功能上實現對國際空間站科研能力的“彎道超車”。相信到那個時候,一定會有更多有趣的科學發現在等待著我們。

參考文獻:

1. NASA twin study website: https://www.nasa.gov/twins-study

2. 新華社報道: http://www.xinhuanet.com/2019-04/14/c_1124365029.htm

3. 論文原文:Garrett-Bakelman, Francine E., et al. "The NASA Twins Study: A multidimensional analysis of a year-long human spaceflight." Science 364.6436 (2019): eaau8650.

NASA大手筆研究太空中人類變化

圖文簡介

摘要:在第四個中國航天日到來之際,不光中國航天領域傳出了關于空間站建設、長征五號復飛等引人注意的消息,國外的航天同行也像來“湊熱鬧”一樣,傳出了一些非常吸引眼球的“大新聞”。NASA公布了一條消息,稱其完成了第一項關于航天飛行對航天員基因表達的研究。NASA招募了一對雙胞胎航天員凱利兄弟參與這項研究,將弟弟斯科特送到國際空間站進行了為期一年的在軌駐留,而他的哥哥馬克則一直留在地面上作為實驗對照。

- 來源: 科普融合創作與傳播

- 上傳時間:2019-05-05

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助