春末夏初,又到了穿衣混亂的季節,況且今年北京這個季節的溫度是滿30度減15。

“今天穿什么?”的重要性已經快要趕上“今天中午吃啥?”了。所以就出現了這樣的場景:有人裹著大衣過著春天,也有人穿著短T、短裙沉浸在夏天。人群中不時會偶遇幾個穿毛衣的,可能對秋天還有點戀戀不舍。不過,想著嚴冬時節,大家裹著厚厚羽絨服還縮成狗的時候,卻能看到“短袖哥”,這些是否已經不足為奇了。

同一片天,不同季節,人與人的穿著差別為什么會這么大呢?

你可能會說,“是因為有些人怕冷、有些人怕熱啊。”的確,這回答一陣見血、一語中的。那么為什么有些人就更怕冷、有些人更怕熱呢?其實,這跟我們每個人自身的體溫調節系統有關。

不同的個體,對溫度的感知度不一樣。

我們周圍環境的溫度是不斷變化的。盡管環境溫度變化大,但是人體卻不論春夏秋冬都能保持自身的恒溫。這就要歸功于人類具有的體溫調節功能。

體溫調節的第一步是對溫度的感受。感受溫度變化的感受器叫做溫度感受器,存在于皮膚、粘膜、內臟和下丘腦。從生物學的角度來看,這些溫度感受器是一類特殊的離子通道(一種蛋白質)——瞬時受體電位通道(TRP channel)。

目前人們對溫度感受器的研究并不完善。研究表明,已經被鑒定出來的和溫度感受相關的離子通道主要有6個,包括TRPV1、TRPV2+、TRPV3、TRPV4、TRPM8、TRPA1。

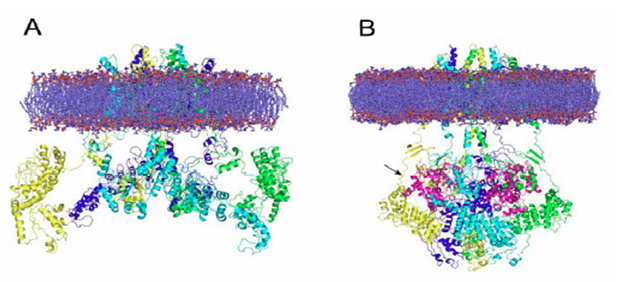

下圖是TRPV1的結構[1],當溫度超過43℃的時候,這個離子通道會打開,引起一系列反應,最終神經電流傳遞到神經中樞,我們也就感知了這個溫度。

圖1 TRPV1的離子通道結構圖(A-通道閉合狀態,B-通道作用狀態)[1](圖片來源:參考文獻1)

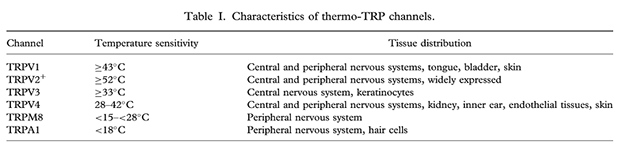

如下表所示[2],以上提到的6個和溫度感受相關的離子通道的分布和對溫度的反應有所差異,可以看出不同的溫度感受器響應的溫度范圍包含了冷、涼爽、溫暖、熱等四種主要感受。

圖2 和溫度感受相關的離子通道的分布和對溫度的反應的差異(圖片來源:參考文獻2)

我們的皮膚對溫度的感知能力就來自于溫度感受器。根據其機能又分為冷感受器和熱感受器,兩種感受器在皮膚表層中,均呈點狀分布,同時也叫做熱點和冷點。皮膚溫度感受器中冷點較多,約為熱點的4~10倍。其放電頻率也遠遠高于熱感受器。這就是為什么皮膚對寒冷刺激比較敏感的原因。

環境溫度低時,冷感受器興奮;環境溫度高時,熱感受器興奮,而溫度感受器興奮后,神經沖動會沿著神經纖維傳向體溫調節中樞。

不同的個體,體溫調節能力也存在差異。

體溫調節中樞在下丘腦,又分為產熱中樞和散熱中樞。當環境溫度低時,冷感受器興奮,神經沖動傳至產熱中樞,產熱中樞興奮引起骨骼肌緊張度增加以增加產熱;同時,散熱中樞受到抑制,皮膚血管收縮,汗腺停止分泌,使散熱減少,體溫不致過低。反之,當環境溫度高時,則熱感受器興奮,散熱中樞引起血管舒張,皮膚溫度升高,促進散熱,使體溫不致過高,從而維持了體溫的恒定[3]。

圖3. 人體體溫調節簡易過程

此外,人體不同區域溫度感受器的分布不同,所以不同部位對溫度的感受也有差異。如下圖所示[4],研究表明,不同環境溫度人體不同部分測量到的皮膚溫度是不一樣的,一般上半身的溫度會高于下半身,這就是為什么溫度低時常常覺得腳會尤其冷的原因。

圖4. 不同環境溫度下人體不同皮膚部位的溫度[4](圖片來源:參考文獻4)

溫度感受器還是個很奇妙的東西,它除了感受溫度外,還和痛覺和味覺有關,所以溫度過高會讓我們感覺痛(燙),我們對不同的食物也有著不同的溫度偏好(如熱咖啡、冰啤酒)。

體溫的影響因素:性別年齡情緒等因素差異明顯

研究表明[5],體溫可隨晝夜變動、性別差異、年齡大小、運動情況和情緒的變化等各種因素而發生一定范圍的波動。

在一晝夜中,人體體溫呈現周期性變化。一般清晨2 ~6時體溫最低,下午2~8時體溫最高。這種體溫的晝夜周期性變化與人白天較多的活動、夜間靜息的生活規律、以及代謝、血液循環、呼吸等機能的相應周期性變化有密切關系。

一般女性的體溫平均約高于男性體溫0.3℃。兒童由于代謝率高,體溫略高于成人;而老年人代謝率低,體溫則較低。肌肉運動可使代謝增強,產熱量增加,結果也會導致體溫升高。

其他因素,如情緒激動、精神緊張的時候,體溫也會隨之身高。正常人體體溫雖然會發生一些波動,但體溫升降是存在范圍的,如超出了正常范圍,需進一步查找病理性原因。

圖5 人體溫度的影響因素

當然,針對“短袖哥”這種極端環境下對溫度不敏感的人群,可能是疾病性的表現。如甲狀腺功能亢進癥的患者(簡稱甲亢)其基礎代謝率極其高,比正常人高50%,其體熱明顯增加,因此就會表現出不怕冷。而另一種可能性就是有一部分人他們經過長期地鍛煉,如常洗冷水澡、堅持冬泳,身體素質很高,將自己的身體練就出了一身天然的“棉襖”,從而比正常人不怕冷一些。

綜上所述,人體通過皮膚溫度感受器感受環境溫度的變化,從而引起傳入沖動,神經沖動沿著神經纖維傳向體溫調節中樞,體溫調節中樞就會做出相應的機體調節,從而使人體溫度適應外界溫度變化。而體溫的變化又受到不同因素的影響,溫度變化也對人的生理活動及功能產生不同程度的影響,而每個人對這些變化的適應性是不同的,這就使我們覺得對變化的敏感度有不同。因此,不管我們選擇穿什么,只要在保證自身體溫處于正常范圍那就沒有問題。

(本文中標明來源的圖片均已獲得授權)

參考文獻

[1] GREGORIO F B, ASIA F C, MANUEL G R J, et al. Ionic Channels as Targets for Drug Design: A Review on Computational Methods [J]. Pharmaceutics, 2011, 3(4): 932-53.

[2] WETSEL W C. Sensing hot and cold with TRP channels [J]. International Journal of Hyperthermia the Official Journal of European Society for Hyperthermic Oncology North American Hyperthermia Group, 2011, 27(4): 388.

[3] 人體機能學基本知識 第六講 能量代謝和體溫 [J]. 遼寧醫學雜志, 1977, 2): 9-11.

[4] 劉艷峰, 周翔, 王麗娟. 人體皮膚溫度適應性變化特性及垂直分布規律初步研究 [J]. 環境與健康雜志, 2014, 31(1): 68-70.

[5] 張慶祝. 人體正常溫度及其生理變化 [J]. 生物學教學, 1995, 9): 43-4.

我穿襖你穿裙 啥讓你我生活在兩季

圖文簡介

摘要:春末夏初,又到了穿衣混亂的季節,況且今年北京這個季節的溫度是滿30度減15。所以就出現了這樣的場景:有人裹著大衣過著春天,也有人穿著短T、短裙沉浸在夏天。同一片天,不同季節,人與人的穿著差別為什么會這么大呢?其實,這跟我們每個人自身的體溫調節系統有關。我們周圍環境的溫度是不斷變化的。體溫調節系統讓我們盡管在環境溫度變化很大時,也能保持自身的恒溫。

- 來源: 科普融合創作與傳播

- 上傳時間:2019-05-10

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助