據(jù)《自然》雜志5月21日報道,國際地層委員會第四紀(jì)地層分會下屬的權(quán)威科學(xué)小組“人類世工作小組” 近日投票決定,認(rèn)可地球已進(jìn)入一個全新的地質(zhì)年代——人類世。該工作小組計劃于2021年向國際地層委員會提交正式提議。如果通過,地理課本將會改寫。

人類世的概念是怎么來的

為了研究地球和巖石圈的演變,其研究對象地球從誕生至今的時間,將之稱為地質(zhì)時代。地質(zhì)學(xué)家將地質(zhì)時代分為隱生宙和顯生宙,顧名思義隱生宙沒有可靠化石或肉眼可識別化石證明生命存在,顯生宙則有存世的化石證明存在。宙(eon)下還有代(era)、紀(jì)(preiod)、世(epoich)和期(age),如我們比較熟悉的電影《侏羅紀(jì)公園》的侏羅紀(jì)詳細(xì)的說就是顯生宙中生代侏羅紀(jì)。與之類似,人類世,被定義為人類行為作為一種地質(zhì)營力,首次在全球尺度下在物理、化學(xué)和生物的自然演變中同步出現(xiàn)了決定性的影響開始的時代。(The first appearance of a clear synchronous signal of the transformative influence of humans on key physical, chemical, and biological processes at the planetary scale.)

在現(xiàn)在的大家使用的的“人類世”(Anthropocene)出現(xiàn)前,早在1873年,意大利地質(zhì)學(xué)家Antonio Stoppani就提到了Anthropozoic Era(人類代)的概念。此后,蘇聯(lián)地球化學(xué)家弗拉基米爾·維爾納斯基(Vladimir Vernadsky),則正式提出了“人類紀(jì)”的概念,并將其定義為從人類出現(xiàn)至今的地質(zhì)歷史時期。在維爾納斯基的推廣下,特別是因為其烏克蘭科學(xué)院創(chuàng)始人的身份,在上世紀(jì)60年代,蘇聯(lián)將“人類紀(jì)”作為正式的地質(zhì)年代單位,等同與于現(xiàn)在通用的“第四紀(jì)”。個人認(rèn)為這個名字是優(yōu)于現(xiàn)行使用的第四紀(jì)名稱的,因為僅僅通過字面意思,你就可以聯(lián)想到這個地質(zhì)年代的特點(diǎn),而第四紀(jì)則需要追尋另一個歷史。

為什么確定人類世會有很大的爭議

當(dāng)下被大家認(rèn)同的“人類世”概念,則是由大氣學(xué)家保羅·克魯岑(Paul Crutzen)和生態(tài)學(xué)家尤金·斯托莫(Eugene Stoermer)于2000年在《全球氣候變化通訊》(Global Change Newsletter)期刊中,以《人類世》(Anthropocene)為題提到的,用以表示人類作為一種地質(zhì)營力深刻改變了全球的面貌。

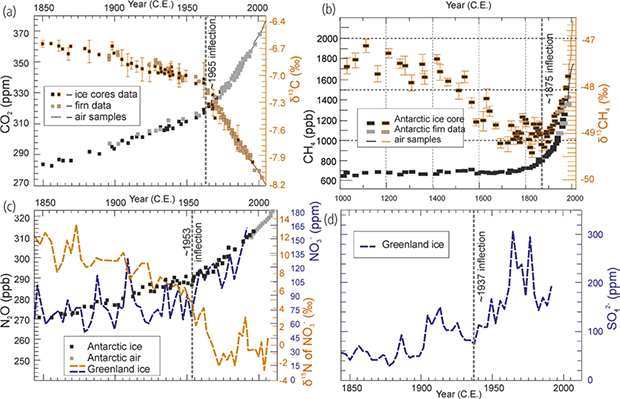

1850年起CO2、CH4、N2O、 SO3及硫酸根離子和碳氮氧同位素在大氣(冰心)中的含量的變化曲線(圖片來源:Waters, C N. et al. 2018. How to date natural archives of the Anthropocene. Geology Today, 34(5):182-187.)

保羅和他的團(tuán)隊在國際地圈-生物圈計劃(IGBP)中,對南極洲和格陵蘭島冰川冰芯中CO2和CH4等溫室氣體進(jìn)行分析,得出這些常見的溫室氣體從十八世紀(jì)末工業(yè)革命開始后逐漸提高,相應(yīng)的同位素的比例卻降低,說明大量的化石燃料消耗造成大氣成分變化的主因,并提議以此為起點(diǎn)作為人類世的開端。

正就像我們前面所講的,人類世的概念更多是由人類學(xué)、氣象氣候?qū)W以及環(huán)境學(xué)等學(xué)科的科研人員所使用,其研究內(nèi)容在時間跨度上不超過人類文明史,更確切的是自工業(yè)革命后這二百年來甚至更短時間內(nèi)的地球變化。雖然這些學(xué)科也屬于廣義上的地球科學(xué),但對地球時代的劃分通常是由地質(zhì)學(xué)中的地層學(xué)分支來確定的,問題的關(guān)鍵是人類世這個概念已經(jīng)逐漸被大家接受和認(rèn)同,這顯然已經(jīng)觸碰到地層學(xué)這一學(xué)科研究人員在這一領(lǐng)域的權(quán)威性。

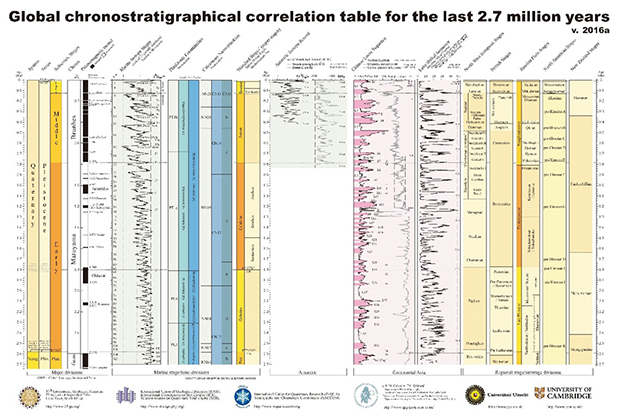

國際地層委員會最新發(fā)布的距今270萬年(第四系)地質(zhì)年代表,按照嚴(yán)格的時間比例此后,全新世也只占據(jù)了非常小的一層(國際地層學(xué)會官網(wǎng))

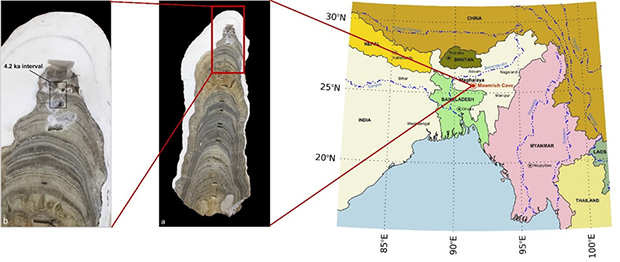

要知道在不久之前,國際地層學(xué)會才剛剛對全新世進(jìn)行進(jìn)一步的細(xì)分,與我們最近的時代分界點(diǎn)是距今4200年的梅加拉亞期(Meghalayan)與北格瑞佩恩期(Northgrippian)的分界,通過印度梅加拉亞地區(qū)獲得的一根石筍確定并設(shè)立為正式的地質(zhì)年代單位。

來自Mawmluh洞穴確定梅加拉亞期的石筍縱剖面(圖片素材:Walker, M. J. C. , Berkelhammer, M. , Bj?Rck, S. , Cwynar, L. C. , Fisher, D. A. , & Long, A. J. , et al. (2012). Formal subdivision of the holocene series/epoch: a discussion paper by a working group of intimate (integration of ice-core, marine and terrestrial records) and the subcommission on quaternary stratigraphy (international commission on stratigraphy). Journal of Quaternary Science, aop(aop).編者重新構(gòu)圖)

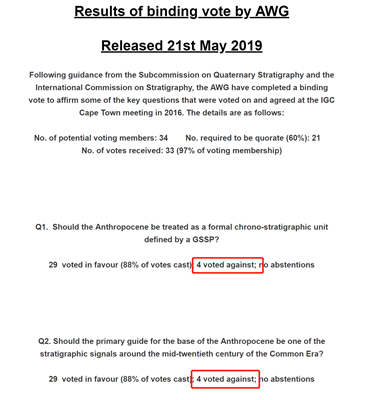

國際地層學(xué)會第四紀(jì)工作組對于梅加拉亞GSSP(Global Boundary Stratotype Section and Point)的最終投票確認(rèn)數(shù)據(jù)也要比這一次對于人類世相關(guān)概念的確認(rèn)要好得多,在最終獲取的16票中15票贊成,一票棄權(quán);而2019年5月21日國際地層學(xué)會再次對人類世相關(guān)議題進(jìn)行投票,其中第一項為人類世的確認(rèn)是否依舊需要GSSP(金釘子)明確對時代劃分,第二項則是把時代的起點(diǎn)定為20世紀(jì)中期,雖然結(jié)果滿足了60%以上的贊同,但兩次對議題的投票依然出現(xiàn)了4張反對票,可見反對和質(zhì)疑的聲音仍然不少。

人類世相關(guān)議題投票結(jié)果(國際地層學(xué)會公開信件截圖,作者有標(biāo)注)

定義人類世我們還有多少工作要做

像前面所說的,人類世這一概念使用的時間界限因不同行業(yè)有所區(qū)別,比如人類學(xué)中人類世定義的起點(diǎn)比較早,一般認(rèn)為是從生產(chǎn)力已經(jīng)起步的公元前2000年起的古代文明,因為從那個時間段留下了比較多的古代遺跡;生態(tài)學(xué)家和氣候?qū)W家一般認(rèn)為其是從工業(yè)革命開始,因為從那個時間起人類對于生態(tài)的影響開始顯現(xiàn),物種滅絕速度開始變大,氣候變化受人類影響增大,大氣溫室氣體比例升高。但如果想要其成為正式的地質(zhì)年代,需要滿足兩個基本條件:一是形成的地層中產(chǎn)生的“地質(zhì)信號”必須非常大,清晰和獨(dú)特;二是已收集到證據(jù)足夠證明這種現(xiàn)象不是孤例而是廣泛存在。這也是為什么國際地層委員會會議中兩項議題中第一個議題的核心,使用GSSP就意味著滿足上述兩個條件,第二個議題就是統(tǒng)一人類世的開端,為尋找金釘子設(shè)置限制條件。最終將人類世的開始界限定為二十世紀(jì)中葉,其目的是以地球開始核實(shí)驗為起點(diǎn)。

類似的例子是新生代的開端:長久以來,對于白堊紀(jì)末生物大滅絕的成因(可以簡單看為恐龍是怎么消失的)一直有著巨大的爭議,各種觀點(diǎn)眾說紛紜,但一直都沒有找到令人信服的證據(jù),直到上世紀(jì)70年代中期,美國地質(zhì)學(xué)家沃爾特·阿爾瓦雷斯(Walter Alvarez)研究地磁反轉(zhuǎn)時出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機(jī)。

地磁反轉(zhuǎn)現(xiàn)象屬于當(dāng)時的研究熱點(diǎn),沃爾特在對意大利古比奧地層剖面進(jìn)行研究時,發(fā)現(xiàn)白堊紀(jì)和第三紀(jì)界線上有一層厚約1厘米的幾乎不含化石的黏土層,而且這一層分布極為廣泛;雖然厚度只有一厘米厚度,但是由于這一層恰好在中生代和新生代的交界處,恐龍在此時間段后迅速消失,放棄對其的研究顯然不會讓沃爾特心甘情愿,所以他向自己的父親路易斯·阿爾瓦雷斯(Luis Alvarez)發(fā)出了求助;講道理,如果沒有一位貴為諾貝爾物理學(xué)獎得主的父親,我們想象不到這對一名科研人員幫助有多大!在父親的幫助下,他對地質(zhì)樣品的檢測手段遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了當(dāng)時地質(zhì)學(xué)的學(xué)科研究的水平,最終在微量元素檢測中發(fā)現(xiàn)樣品中銥含量異常:銥元素在地球表面的含量很低,因為其親鐵性,會在地球形成的早期被裹挾到地核。在地表的銥元素一般來源是宇宙塵埃,在沉積物中銥元素的含量大致在0.3PPB(十億分率)的水平,而沃爾特所測定黏土樣品中所含的銥元素則最高達(dá)到了445PPB,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出背景值。此后丹麥、西班牙、新西蘭、北美等地相同層位的樣品經(jīng)測定發(fā)現(xiàn)這個規(guī)律依然適用。

銥元素在樣品中的含量變化區(qū)間曲線,(圖片素材來源Alvarez, L. W. , Alvarez, W. , Asaro, F. , & Michel, H. V. . (1980). Extraterrestrial cause for the cretaceous-tertiary extinction. Science, 208(4448), 1095-1108.)

沃爾特根據(jù)這個事實(shí),認(rèn)為地球曾經(jīng)被小行星撞擊過,才會形成這樣一層銥含量如此高的粘土層,并引發(fā)了全球性氣候變化,導(dǎo)致恐龍滅絕:這顆直徑約10千米的小行星撞擊地球后產(chǎn)生巨大的沖擊波,碎片與塵埃遮天蔽日,大規(guī)模的地質(zhì)構(gòu)造運(yùn)動集中爆發(fā),對環(huán)境產(chǎn)生巨大的影響,地球歷史上的第五次大滅絕開始了。這一理論在學(xué)術(shù)界掀起了軒然大波,在此之前,對于恐龍滅絕的假說基本上都是漸變論,而沃爾特的沖擊假說再次刷新了人類對于生物進(jìn)化的認(rèn)識,以至于很多學(xué)者批評其嘩眾取寵,但此后災(zāi)變論登上學(xué)術(shù)舞臺。在最近的一項研究中,證實(shí)了沃爾特小行星撞擊地球的假設(shè),研究者不僅找到了當(dāng)時小行星的撞擊地點(diǎn),而且還在一些魚類化石的口腔中找到?jīng)_擊石英,這種石英只有在極高的溫度和壓力下才能產(chǎn)生,除了小行星撞擊地球外,那么,我想唯一能想到的解釋就是當(dāng)時我們遭到了外星人的核彈攻擊,所以沖擊事件導(dǎo)致恐龍滅絕的假說基本上是實(shí)錘。

通過CT掃描顯示在鱘魚體內(nèi)鰓附近的微玻璃隕石(圖片來源:DePalma, Robert A. ; Smit, Jan ; Burnham, David ; Kuiper, Klaudia ; Manning, Phillip ; Oleinik, Anton ; Larson, Peter ; Maurrasse, Florentin ; Vellekoop, Johan ; Richards, Mark A ; Gurche, Loren ; Alvarez, Walter. / A seismically induced onshore surge deposit at the KPg boundary, North Dakota. In: Proceedings of the National Academy of Sciences. 2019 ; Vol. 116, No. 14. pp. 1-10.)

按照白堊-古近系(Cretaceous–Paleogene)界線分界的經(jīng)驗,在投票中的第二議題中時代的起點(diǎn)定在二十世紀(jì)中葉,準(zhǔn)確時間應(yīng)該是在1945年前后,將沉積物中出現(xiàn)核試驗放射性物質(zhì)開始作為地層分界的起點(diǎn),其原理與K–Pg界線相似,銥含量快速增高代表小行星沖擊時間發(fā)生的開始,峰值只是代表因沖擊事件揚(yáng)起的塵埃沉降速度在某個時間段達(dá)到最快。如下圖所示,不出意外,國際地層學(xué)會最終將把左側(cè)縱軸(1945年)處作為全新世-人類世的界線。不僅如此,作為人類歷史上第一次核試驗的美國阿拉莫戈多沙漠試驗場,相信在此次GSSP的提交和選定上具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。

各類放射性元素在1945年后的濃度變化曲線,圖片來源Waters, C N. et al. 2018. How to date natural archives of the Anthropocene. Geology Today, 34(5):182-187.

確定人類世對我們有什么意義

目前非正式術(shù)語“人類世”已被證明對氣候?qū)W、生態(tài)學(xué)、人類學(xué)等研究領(lǐng)域非常有用,其概念只是為了說明在影響氣候,生態(tài)等演變中人類扮演的角色越來越重。但在傳統(tǒng)的地質(zhì)學(xué)中,不同的地質(zhì)時期一般是需要對應(yīng)的地層學(xué)證據(jù)的,包括巖性巖相分層特征,生物遺跡、理化性質(zhì)等,但如果不是使用利用結(jié)果推過程的方法,國際地層學(xué)會定義的人類世的地層學(xué)證據(jù)太難找。

通俗的講就是不同地質(zhì)時期的地層樣子都不大一樣,就像人類雖然樣子長的各不相同,但不同年齡段都會有自己的特征,雖然會有特例,但大體如此,但將人類世作為一個地質(zhì)時代本身是沒問題的,你可以看作是把化妝作為一個年齡段的特征,也OK,因為人只有到一定年齡才開始化妝,但是單純將某一年作為人類世的開始,這個行為就像把某種斬男妝作為一個年齡段的分界點(diǎn),可能是25歲的青年女性會畫(假設(shè)女性18歲開始畫,這種畫法最初是7年前開始有第一個人嘗試的),但以此作為女性年齡的分界線,完全沒有太大意義,難道是這個年齡是進(jìn)入恐婚的分界線?(大誤)。

實(shí)際上僅就對地質(zhì)學(xué)領(lǐng)域所研究的內(nèi)容來說,對于人類世的需求和意義并不是很大,因為鑒定這些沉積雖然不難,但沉積厚度過薄,在縱向深度上研究意義不大。積極的理解角度去想,地質(zhì)學(xué)研究對象的研究范圍可能會因人類世的確定而擴(kuò)大,甚至?xí)行碌慕徊鎸W(xué)科誕生,而長期以來對于人類世(Anthropocene)這一概念的模糊不清的情況將會告一段落,但由此決定的概念究竟會不會被更多研究人員所接受,目前尚不明朗。

就短期來看,增添一個更精細(xì)尺度的分層,對傳統(tǒng)地質(zhì)學(xué)領(lǐng)域產(chǎn)生多大影響,甚至不及地球化學(xué)元素分布的研究更有意義,但超精細(xì)尺度的縱向研究在地球化學(xué)元素演變上,有著一定意義,但這些數(shù)據(jù)的最終有效性還需要更多的研究和驗證。

最后還要說一下,上一次按照這種方法劃分時代剛好是白堊紀(jì)末生物大滅絕,而這一次再次使用這種方法剛好是很多地球科學(xué)、生命科學(xué)等領(lǐng)域研究人員預(yù)言的第六次大滅絕,總有那么一絲不祥的感覺。

只知道侏羅紀(jì)?地球已經(jīng)進(jìn)入人類世

圖文簡介

摘要:據(jù)《自然》雜志5月21日報道,國際地層委員會第四紀(jì)地層分會下屬的權(quán)威科學(xué)小組“人類世工作小組” 近日投票決定,認(rèn)可地球已進(jìn)入一個全新的地質(zhì)年代——人類世。該工作小組計劃于2021年向國際地層委員會提交正式提議。如果通過,地理課本將會改寫。

- 來源: 科普融合創(chuàng)作與傳播

- 上傳時間:2019-07-17

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助