2019年7月19日21時06分,在軌運行1036天后,天宮二號受控離軌并再入大氣層,少量殘骸落入南太平洋預定安全海域,標志著中國載人航天工程空間實驗室階段全部任務圓滿完成。

天宮二號,一次在中國載人航天史上具有里程碑意義的任務,獻上華麗終章,就此完美謝幕。今天,回頭看它的每一幕,依然感到震撼無比。

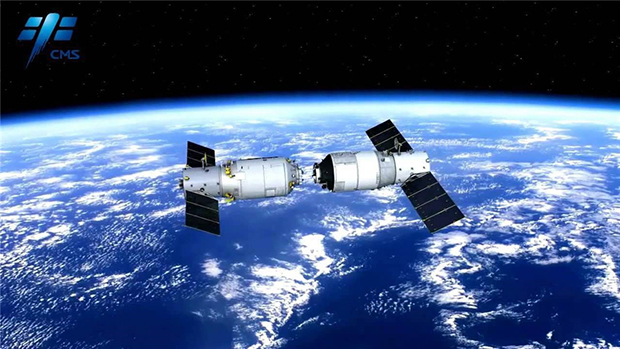

天宮二號(圖源:中國載人航天)

第一幕:“篳路藍縷,以啟山林”的中國載人航天逆襲之旅

中國載人航天工程自1992年9月21日正式開始,又叫做921工程,這是新中國成立后最重要的科技工程之一,最終目標與國際同行完全一致:建立一個能多人長期駐留的大型空間站。

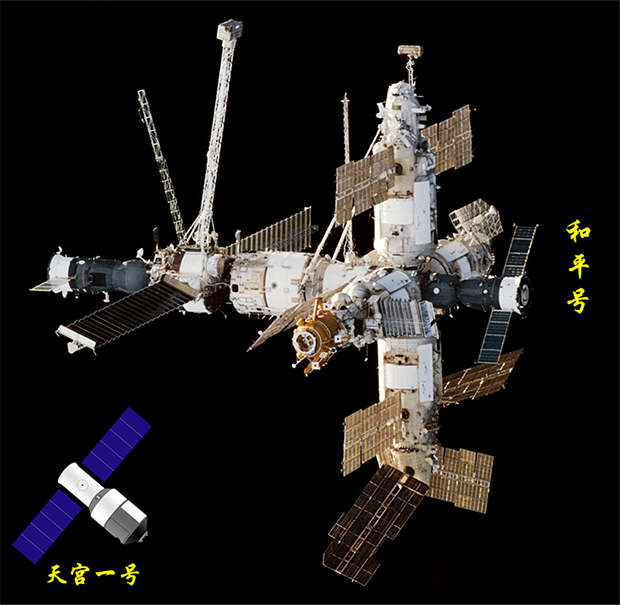

在那個年代,能做到這個地步的僅有繼承蘇聯遺產的俄羅斯“和平號”——當時人類唯一在軌的空間站。美國則專注于龐大而昂貴的航天飛機計劃,平均一次任務花費高達近15億美元(2000億/135次),最后選擇了跟俄羅斯合作共建國際空間站。歐洲、中國、印度、日本等則提出了各自的載人航天計劃。如今看,很顯然,世界范圍內有且只有中國做成了,還一舉打破了蘇聯/俄羅斯和美國自1960年代起在載人航天領域內的壟斷,直到今天形成“三足鼎立”之勢。

羅馬不是一天建成的,空間站也不是一天就能上天的。要想把空間站送上天,需要成熟的載人運載火箭系統、載人飛船系統、貨運飛船系統、地面發射系統、長期在軌空間站、航天員訓練系統、測控通信系統、著陸場回收系統、空間應用系統等多個系統全方面的支撐,缺一不可。

因為適用于載人航天這個龐大系統工程的從來都不是 “木桶短板”理論,而是“木桶桶底”理論:有一個環節弱了,它就直接變成桶底,結果將是木桶連一滴水都裝不了!

中國載人航天工程在全面航天技術封鎖的背景下,走出了一條艱辛無比但又堅持不懈的逆襲之路,啃下了一個接一個硬骨頭。在天宮二號之前,已經取得了一系列重大技術突破:

·1999年11月20日,神舟一號發射,此時已經獨立自主研發了7年時間,主要實現兩個突破:載人火箭長征2F和實驗性質的飛船測試,僅飛行21小時。

·2001年1月10日,神舟二號發射,主要實現一個突破:飛船大幅改進和長時間穩定的飛船導航制導與控制。

·2002年3月25日,神舟三號發射,主要實現一個突破:經過兩次測試后,正式將飛船定型。

·2002年12月30日,神舟四號發射,主要實現一個突破:全面檢測飛船的逃逸系統、生命維持系統和返回系統,最后一次全面檢驗載人航天技術。

楊利偉成為中國航天劃時代發展的見證者(圖源:中國載人航天辦公室)

·2003年10月15日,神舟五號發射,主要實現一個突破:楊利偉升空,中國打破蘇美壟斷,成為世界第三個能實現獨立自主載人航天的國家。

·2005年10月12日,神舟六號發射,主要實現一個突破:多人多天任務,費俊龍和聶海勝在太空中停留了5天,遠超楊利偉的21小時。

·2008年9月25日,神舟七號發射,主要實現一個突破:出艙行走,由翟志剛完成,這是一個極其重要的突破。

·2011年9月29日,天宮一號發射,實現一個重大突破:中國首個空間站/實驗室,它超期服役了兩倍壽命。

·2011年11月1日,神舟八號發射,主要實現一個突破:無人情況下對接天宮一號目標飛行器。

中國兩位最美航天員王亞平和劉洋(圖源:中國載人航天辦公室)

·2012年6月16日,神舟九號發射,主要實現兩個重大突破:載人情況下與天宮一號兩次對接,中國第一位女性航天員劉洋。

·2013年6月11日,神舟十號發射,主要實現一個重大突破:對接天宮一號,多人次短期在空間實驗室生存。

上述任務每一個都是大的技術突破,也沒有任何兩次任務是重復的,且實現之后立即攻克更難的下一步。如果技術難就多花幾年,技術相對簡單就快一些,從時間軸上就能看出來絕對是獨立自主發展,一步一個腳印。

而總體上,中國載人航天工程分為三步走:第一步實現航天員天地往返,神舟一號至六號已實現;第二步全面突破發展空間站的核心技術,如航天員出艙行走、空間交會對接、空間實驗室、貨運補給、多人中長期生存;第三步,建立大規模長期載人駐留的空間站。

神舟十號任務之后,中國載人航天迎來了最重要的節點:到底能不能研制出可以長期在軌的空間站?是否能實現多人次長期在軌生存?如果長期生存,如何解決貨運補給問題?在完成基本工程任務之后,能不能用空間站做世界級科學研究?能不能給載人航天第二步做一個總結,開始進入第三步?

帶著這些疑問,天宮二號應運而生!

第二幕:載人航天工程的“一大步”

2016年9月15日22時04分12秒,天宮二號發射。它的主要目標是:在天宮一號的基礎上全面升級,驗證貨運飛船交會對接和貨運補給技術,測試多人長期在軌生存,進行多項空間科學應用實驗,為建立天宮空間站做最后的準備和測試。

天宮二號發射瞬間(圖源:中國航天科技集團)

10月17日,神舟十一號發射,載有航天員景海鵬和陳冬。10月19日凌晨,飛船與天宮二號成功自動對接,隨后二人實現了一項新的中國載人航天記錄:最長在軌生存時間,長達33天!

老將景海鵬更是三入太空,作為唯一進入過天宮一號和天宮二號的航天員,景海鵬的直接感受也說明了天宮二號的全面內部升級:“天宮一號比較舒服,天宮二號更舒服,裝修、顏色搭配都非常好!”。

好一個傲嬌又帶著那么一點小雀躍的評價!任務期間,景海鵬也在天宮二號內部慶祝了自己的50歲生日。有一個值得關注的細節,兩人在空間站經常收看新聞聯播的直播,這背后其實凸顯著我國全球中繼衛星系統“天鏈一號”的強大支撐。要知道,目前能實現全球覆蓋的只有美國和中國。

天舟一號與天宮二號順利對接(圖源:中國載人航天辦公室)

長期的載人航天任務有一個重大需求:貨運補給和在軌燃料補加。相當于既要給“司機”們送飯送水清理環境,又要給“汽車”加油保養。完成這個任務的,就是2017年4月20日發射并于兩天后與天宮二號順利對接的天舟一號。而且,這一切都是在“太空高速公路”上“不停車”完成的,二者的飛行速度都在26000千米/時以上,遠超普通汽車!

天舟一號是中國目前唯一的一次貨運飛船任務,也是中國航天史上發射過的最重的載荷,重達13噸!相比起來,天宮二號實際上僅有8.6噸。在為期五個月的任務中,天舟一號進行了數次極其重要的工程技術實驗。

它先后三次與天宮二號對接,一次是常規對接;一次是從天宮二號后方5千米繞飛至前方5千米,二者掉頭對接;一次是空間快速交會對接,以節省時間提高效率為第一要務。它還先后三次對天宮二號進行在軌燃料補加,類比飛機的“空中加油”,這可以叫做“太空加油”了。任務期間,兩個航天器還各自釋放了伴飛小衛星。天宮二號的外置機械臂實驗,也為后續任務奠定了重要基礎。

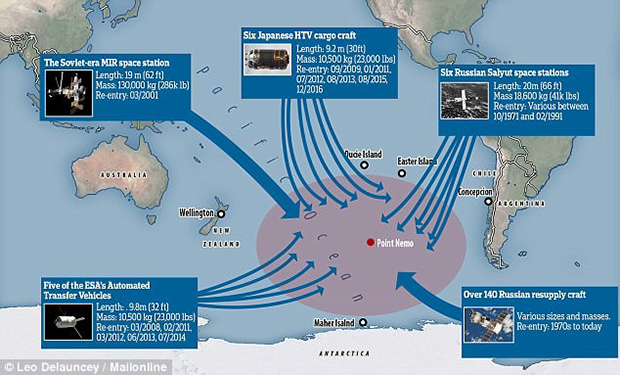

最終,天舟一號在2017年9月22日受控離軌,焚毀在大氣中,殘骸隕落在南太平洋的“航天器墳場”。蠟炬成灰淚始干,在生命的最后一刻,天舟一號又驗證了一項核心技術。

在此期間,天宮二號也沒有閑著,它還繼續進行著各項任務。2018年6月,它還進行了一次在400千米到300千米之間的“后空翻”,驚艷眾人。這是中國大型航天器大規模機動變軌能力的一次技術測試。天宮二號,依然在發揮最后的價值。

天宮二號和神舟十一號、天舟一號非常高效率的任務成果,直接使得我國原計劃的天宮一號、二號、三號三個任務“三步并作兩步”,圓滿完成載人航天工程第二階段全面目標,下一步就是開建終極版本——天宮空間站。

總體而言,中國11艘神舟、1艘天舟和2個天宮取得的工程成就,效果幾乎等于美國 26次水星計劃、10次雙子座計劃、1次天空實驗室計劃,或者蘇聯6次東方系列、2次上升系列、53次聯盟系列和7個禮炮號空間站系列任務!絕對稱得上是成果斐然!

第三幕:載人航天到底能做怎樣的科研?

建立長期在軌駐留空間站的最主要目的還是服務于科學研究,把它作為一個飛行在空中的、微重力環境的“國家實驗室”,成為服務于各大科研機構的平臺。

但由于我國載人航天此前聚焦的都是各種從0到1的工程技術突破,科學研究方面的貢獻一直是個弱項。在天宮二號上,科學研究終于迎來了重大發展。

·攜帶了國際首個專用的高靈敏度伽馬射線暴偏振測量儀器,這是中國瑞士合作項目。研究成果豐碩并發布在頂級學術期刊《自然·天文學》上,這是自人類發現伽馬暴以來取得的最佳偏振觀測結果,對于科學家理解黑洞形成和演化等有巨大意義。

·世界首臺空間激光冷卻冷原子鐘,任務期間非常成功,實現了每3000萬年才差一秒的精度,將航天器自主守時精度提高了兩個數量級。

培養皿中的擬南芥(圖源:新華網)

·高等植物“從種子到種子”的空間長周期培養實驗,包括水稻和擬南芥等。這對于人類發展空間植物培養技術和探索保障人類長期空間生存有著重要意義。種菜是中國人的“種族天賦”,航天員們也把它帶到了太空。

·空間生物實驗。兩位航天員還養了可愛的“蠶寶寶”,它們在任務期間內吐絲結繭,“吸粉”無數。

·航天醫學的長期寶貴觀測數據。在33天的載人時間內,兩位航天員的身體表現(一位50歲,一位38歲)積累了大量航天醫學數據。

·空—地量子密鑰分配與激光通信試驗。這一試驗將中國量子通信技術推到了新高度。

·對地測繪遙感。空間站本身是個長期在軌的平臺,對于地球科學研究意義重大,它所攜帶的三維成像微波高度計和空間環境分系統等工作成效顯著。

·材料科學等。例如液橋熱毛細對流實驗、多樣品材料空間生長實驗等,都是未來空間站的研究重點。

·人類首次太空腦機交互實驗。簡而言之,就是將航天員的思維活動轉化為操作指令,這也是航天領域的一大創新。

除此之外,天宮二號還進行了很多科學實驗。總而言之,它成為了真正意義上的“空間實驗室”,對于天宮空間站的建設有著重大意義。

華麗終章:還是要說再見

無論多么不舍,還是要跟天宮二號說再見。

航天器在太空中飛行會受到眾多因素影響,除了地球引力之外,還有地球引力分布不均勻、太陽/月球/木星/金星引力、太陽光壓、稀薄大氣阻力、地球反射/輻射光壓、海洋/大氣潮汐引力等諸多因素。對于國際空間站、航天飛機、天宮實驗室、神舟飛船、天舟貨運飛船這些飛在400千米高軌道的低軌航天器而言,大氣阻力則成為致命殺手,需要定期維持軌道高度。

例如,天宮一號任務期間,太陽活動處在高峰,電離層/大氣層比較活躍,受到空氣阻力影響更大,需要更頻繁維持軌道。而當燃料耗盡、軌道維持停止后,便會逐漸自然再入大氣并焚毀。而對于天宮二號這類受控再入情形,則可以清楚看到區別:它會在極短時間內,直接再入大氣焚毀。

很多人都擔心航天器殘骸問題。事實上,由于太陽系內的太空環境和人造的太空垃圾存在,地球每天都有超過100噸物質闖進大氣層,但人類僅能偶爾看到一些流星,極其罕見情況下能撿到隕石,絕大部分情況這些物質都會完全焚毀或掉在人跡罕至的地方。

天宮二號和一號尺寸類似,但它們比起其它再入大氣的大家伙都是“小不點”(圖改編自NASA)

人類航天發展了60余年,雖然已經發射了數以千計的航天器,但尚未有過在軌航天器再入大氣時對人類造成直接傷害的先例。天宮一號和天宮二號僅是8.6噸的小家伙。比起歷史上再入大氣的7個禮炮號空間站(18.5-19.8噸)、天空實驗室空間站(77.1噸)、和平號空間站(129.7噸)小很多,且它沒有再入大氣熱防護措施,理論上講對人類的危害基本為0。

南太平洋是個巨大的航天器墳場 (圖源:dailmail.co.uk)

但為了保險保險再保險,本次天宮二號任務終結時,還是選擇發動機啟動并控制進入大氣層角度和軌跡,最終基本通過與大氣摩擦全部焚毀,如果有殘渣也會落入南太平洋。這里是整個地球上最孤寂的區域,方圓數千萬平方公里的區域中,都是茫茫大洋,幾乎沒有人類生存。

最終,天宮二號,這一見證中國航天里程碑發展意義的航天器,會和天宮一號、天舟一號一起長眠于此。

因為這一系列偉大航天器打下了的堅實基礎,下一步的中國載人航天發展就是等待天宮空間站全面開建!

天宮二號,不想和你說再見,但最后還是不得不說:再見!

永遠的天宮二號 謝謝你!

圖文簡介

摘要:人類航天發展了60余年,雖然已經發射過了數以千計的航天器,但尚未有過在軌航天器再入大氣時對人類造成直接傷害的先例。但為了保險起見,我們的天宮二號在任務終結時,選擇發動機啟動并控制進入大氣層角度和軌跡,在極短時間內再入大氣焚毀,最終基本通過與大氣摩擦全部焚毀,如果有殘渣也會落入南太平洋。最終,天宮二號,這一見證中國航天里程碑發展意義的航天器,會和天宮一號、天舟一號一起長眠于此。

- 來源: 科普融合創作與傳播

- 上傳時間:2019-07-19

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助