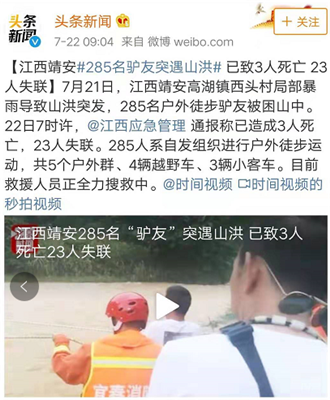

每年一到夏季汛期,持續降雨使得各地紛紛開啟“看海”模式。持續不斷的暴雨導致多地頻發山洪、內澇。7月21日,江西靖江安高湖鎮西頭村局部暴雨導致山洪突發,285名戶外徒步驢友被困山中。

“澇”的危害

在全球氣候持續異常的背景下,洪澇災害對經濟社會發展和自然生態系統產生了廣泛影響。由此帶來的傳統與非傳統的安全隱患也將凸顯,包括經濟安全、糧食安全、水資源安全、生態安全、環境安全、能源安全以及重大工程安全等,國家安全面臨的挑戰將更加嚴峻。

洪澇災害的風險源自極端降水事件與城市這一承載體的脆弱性的相互作用,也就是說,洪澇災害造成的損失不僅僅與極端降水事件有關,還取決于城市的脆弱性。氣候變化加劇了洪澇災害,其所在地區的供水、供電等基礎設施服務將面臨危機。這就意味著,停電、交通擁堵、供水緊張等情況將更加嚴峻。

圖片來源Veer圖庫

積極防“澇”

在氣候變化加劇洪澇災害的背景下,提高防“澇”能力越來越緊迫。我國處在東亞季風氣候區域,呈現三級階梯的地形,決定了我國是一個降水分布不均、極端事件頻發的基本狀況,再加上氣候變化的影響,未來可以預見,水資源時空分布不均勻特征,以及旱、澇頻發,對社會經濟、生態環境的影響都會進一步加重。

認識到這些危機后,我國積極應對氣候變化,采取措施緩解與適應氣候變化帶來的影響,可持續地管理自然生態系統,把氣候變化風險納入到了規劃、設計、管理等方方面面,通過社會、政府的共同努力建設氣候抗御型社會。

(圖片來源:新華社 徐駿)

從氣候變化與防災減災的視角來分析,主要應重視以下幾個方面:一是站在應對全球氣候變化的戰略高度,積極減緩和適應氣候變化;二是建立合理的城市暴雨內澇評估模型,為合理決策提供依據;三是提高氣候預測和天氣預報準確率,做好城市暴雨內澇的早期預報警報;四是積極宣傳開展防災減災工作,促進城市暴雨內澇災害防御配套機制建設。

防“澇”措施

1. 山區防“澇”

持續強降雨可能誘發山洪、滑坡、泥石流、城市內澇等次生災害。受到洪水威脅時,如果時間充裕,應按照預定路線,有組織地向山坡、高地等處轉移。

受到洪水包圍時,要盡可能利用船只、木排、門板、木床等,做水上轉移。

已經來不及轉移時,要立即爬上屋頂、樓房高屋、大樹、高墻,做暫時避險,等待援救。不要單身游水轉移。

在山區,如果連降大雨,容易暴發山洪。遇到這種情況,應該注意避免渡河,以防止被山洪沖走,還要注意防止山體滑坡、滾石、泥石流的傷害。

(圖片來源:mt.sohu.com)

2. 城市防“澇”

圖片來源Veer圖庫

注意降水導致的低能見度、道路濕滑等對交通出行的影響,特別注意行車安全。另外,強對流天氣對外出游玩有很大影響,尤其是戶外旅游者需要及時關注天氣變化,注意防范雷電、冰雹等強對流天氣,外出遇到大風天氣,要注意避開高大建筑物、廣告牌等危險區域。發現高壓線鐵塔傾倒、電線低垂或斷折;要遠離避險,不可觸摸或接近,防止觸電。

洪水過后,要服用預防流行病的藥物,做好衛生防疫工作,避免發生傳染病。

(本文中標明來源的圖片均已獲得授權)

汛期“看海”,科學防澇了解一下

圖文簡介

摘要:每年一到夏季汛期,持續降雨使得各地紛紛開啟“看海”模式。持續不斷的暴雨導致多地頻發山洪、內澇。洪澇災害對經濟社會發展和自然生態系統產生了廣泛影響。由此帶來的傳統與非傳統的安全隱患也將凸顯,包括經濟安全、糧食安全、水資源安全、生態安全、環境安全、能源安全以及重大工程安全等,國家安全面臨的挑戰將更加嚴峻。在氣候變化加劇洪澇災害的背景下,提高防“澇”能力越來越緊迫。

- 來源: 科普融合創作與傳播

- 上傳時間:2019-07-23

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助