在陸地上生活,時刻籠罩著我們的空氣中并沒有直接可以攝入體內的營養物質——光靠呼吸空氣可活不下去,怎么著也得靠嘴來吃土吧。但對于水里中小蝦小魚這類胃口小的低級消費者,它們隨便在水底下游一游就可以吃飽了,因為水底下到處都是營養。浮游生物、各種氨基酸以及其他營養物質就是小魚小蝦最好的食物,在水下從來不用擔心這些營養物質的短缺。

而且水下的一些生物在吃這方面,比陸地上的生物進化得更有創造性:它們甚至都不用嘴來吃!

噬骨蠕蟲

除了這個名字,它還有另一個更可怕的名字:僵尸蠕蟲。它的學名是Osedax,在拉丁文里的意思是“吃骨頭”,起源于至少一億年前。沒錯,這種長得像紅色蚯蚓一樣的蠕蟲,確實是會吃骨頭,而且是鉆進骨頭里。

生活在海底的噬骨蠕蟲,通常會在沉落海底的鯨魚尸骸附近生活,因為尸骨就是它們的食物來源。為了攝取到骨腔中珍貴的營養,噬骨蠕蟲會分泌一種酸,腐蝕鯨魚尸骨表面至脫礦并使之形成一個洞;之后它們鉆到骨腔里,通過吃骨腔里的脂質和骨膠原來維持生命。

噬骨蠕蟲通過分泌一種酸來鉆進鯨魚骨頭里(圖片來源:BBC Nature)

不過用吃這個字眼來描述還是有些不太準確,因為這種蠕蟲并沒有口腔,甚至沒有胃、腸道等消化器官。沒有消化系統的它們,主要是通過體內的共生細菌幫助消化看這些脂質。

蠶食鯨魚尸骨的蠕蟲(圖片來源:BBC Nature)

海星

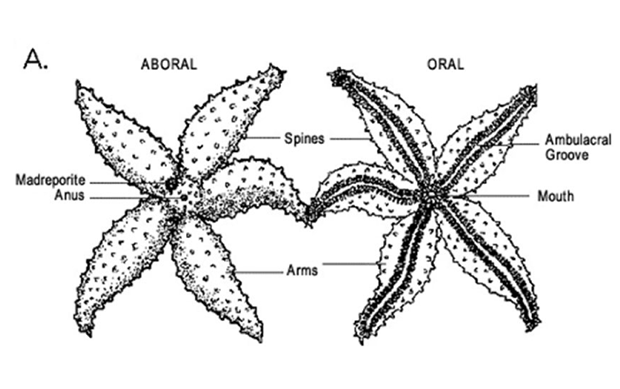

不管你信不信,相貌萌萌噠的海星其實是一種肉食動物,身為觸手怪的它有著條手腕,從身體中間伸出。海星的骨骼是不能動的,全靠它的水管系統移動。

海星(圖片來源:pixabay)

海星的結構(圖片來源:Common Starfish - Digestive systems)

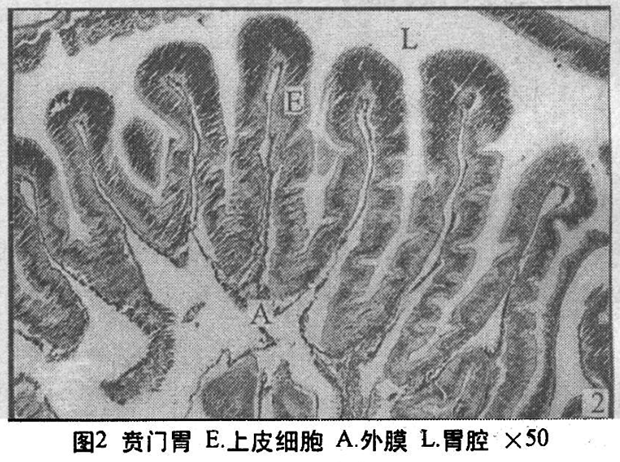

海星的“口”部在身體下面。它的消化系統包括兩個胃,一個叫賁門胃,一個叫幽門胃,其中賁門胃可以從身體里面射出,直接用胃來吃東西。它們先將將獵物“包裹”住,抱縛于腹面盤中央的“口”部。

(圖片來源:羅氏海盤車消化系統的組織學和組織化學研究[J].海洋通報,1999(06):39-43.)

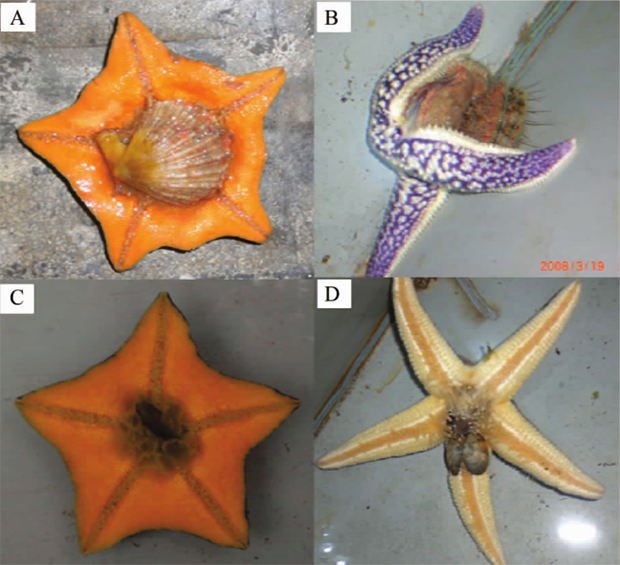

不要以為貝殼有一個殼的保護,就不會被吃了,海星在吃貝殼的時候有著一套獨特的吃法。有的海星靠著它的水管系統的韌性,從貝殼兩邊拉開一條很小的縫隙,然后打開貝殼,把自己的賁門胃插入貝殼里直接消化殼里的肉,之后將完整的貝殼拋棄。

海星捕食行為(A)海燕捕食櫛孔扇貝,(B)多棘海盤車捕食櫛孔扇貝,(C)海燕捕食貽貝,(D)多棘海盤車捕食菲律賓蛤仔(圖片來源:pixabay)

海星這種外部消化的功能使它可以吃比它嘴大很多的動物,包括各種貝類和海參、螃蟹和小魚。半消化的食物送入體內的幽門胃繼續消化吸收。因為海星需要很大的消化能力,它們的“胳膊”里也有很多消化管。

動圖 正在進食的海星(圖片來源:buzzfeed)

這種貪婪的家伙經常爆發在貝類養殖區,所以農業上算是敵害生物之一。2007 年青島附近海域海星出現暴發性增殖,幾乎使沿岸海域養殖的貝類損失殆盡。

盲鰻

盲鰻因為退化的緣故,除了沒有眼睛,還沒有脊柱(具有脊索,較為低級),整個身體就像會動的腸子。沒了視覺感受的它,在嗅覺和觸覺方面倒是進化得十分靈敏。

盲鰻(圖源:AP/Scripps Institute of Oceanography)

雖然沒有脊椎,但它們的消化方式和脊椎動物的消化系統類似,有嘴、口腔和腸胃等消化器官。這是因為它們是從脊椎動物退化而來的。

盲鰻的嘴看起來和人類想象的外星生物的沒什么區別,長得和吸盤一樣,生著銳利的角質齒,外鰓孔在離口部很遠的地方,使它可以在鉆進大魚體內的同時又不影響呼吸,這讓它一舉成為許多科幻電影的恐怖原型。

盲鰻的嘴(圖片來源:wildlife journal)

雖然海底或海床附近的海洋蠕蟲是盲鰻主要的食物來源,但它們也經常鉆進其他大魚的尸體里進食,在大魚體內咬食肌肉與內臟。

(視頻來源:uli-kunz.com)

而盲鰻的掠食行為則表現得更為“兇殘”。為了更高效地進食,它們甚至用鰓和皮膚直接吸收掉一些溶解的有機物質(比如氨基酸),這樣可以允許盲鰻最大限度地獲取營養。水中的營養物質主要通過滲透壓的形式進入盲鰻的體內,但并不需要進入腸胃,直接在皮膚表層就被吸收了。

這種獲取營養的方式在無脊椎動物身上較為常見,但在脊索動物里還是頭一個。

青口貝

也許在你眼里,這種看起來很低級的、僅僅作為人類食物的生物,就是一坨“肉殼”。如果你用中文搜索引擎來搜索“青口貝”一詞,出來的結果大概全是關于青口貝的的烹飪方法。

但其實它不止是一種“食材”,還是一類有相對完整的器官(比如腎臟)的生物。

(圖片來源:pixabay)

青口貝們沒有嘴,只有一個虹吸管,把周圍的水吸過去,流經鰓里面微小的、粘液狀的纖毛。這些纖毛會捕捉水體中的營養物質,并直接吸收它們。這種進食方式的專業說法叫作“濾食”。

(圖片來源:pixabay)

另外,雌性的青口貝也是通過虹吸的方式,吸入雄性的精子,以方便繁殖。

苔蘚蟲

苔蘚蟲體長得和植物沒什么區別,但在分類上確實是一種動物,因為它也有著一套完整的消化器官,包括口、食道、胃、腸和肛門。

看起來像果凍的苔蘚蟲體(圖片來源:Jomegat)

上面那一大坨和巧克力果凍一樣的東西,不是一個苔蘚蟲個體,而是由千千萬萬個單體組成的。群體的形狀各不相同,有的像被單一樣蓋在貝殼或巖石上;有的則像小樹或網狀復葉。每個群體都由數千個單體組成,每個單體都有管狀或盒狀的骨骼。反正就是長得很惡心就對了。

苔蘚蟲(圖片來源:www.magma.ca)

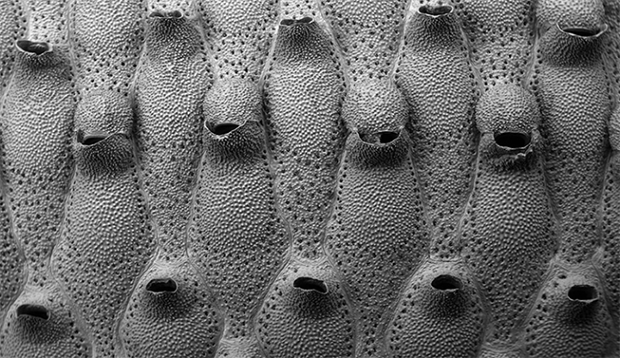

苔蘚蟲本質就是一個過濾器,和海綿差不多。在顯微鏡下,其個體呈圓筒狀或囊狀,口的周圍有許多觸手,靠觸手上纖毛的擺動讓食物隨水流入口中。

這個掃描電子顯微圖顯示了一個群體中一部分的碳酸鈣骨架。(圖片來源:nature history museum)

千千萬萬個小苔蘚蟲作用在一起,一起進食,一起生存,一起死亡。它們中的一些專門負責收集食物,然后通過連接的毛孔來二次喂食給里面的個體,和蜂巢的集群大腦差不多,有著極強的集體主義精神。

每一個個體就像一個微小的海綿,有著自己的胃、肛門,但它們依舊共享資源,只為了讓整個群體變得更棒。

苔蘚蟲作為一個整體大部分時間都在湖中徘徊,并且很難被發現,偽裝起來,靜靜地等著食物飄過來。

水生物吃貨的世界,你不懂……

參考文獻

1. Bryozoa - Wikipedia

2. Mussel - Wikipedia Adaptations to in situ feeding: novel nutrient acquisition pathways in an ancient vertebrate

3. https://web.archive.org/web/20091116002431/http://green.ca.msn.com/green-living/gallery.aspx?cp-documentid=22580760&page=6

4. Biology of the Cyclostomes

5. https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%B5%B7%E6%98%9F

6. http://www.bbc.co.uk/nature/18594493

(本文中標明來源的圖片均已獲得授權)

他們被端上餐桌前,吃飯是什么樣?

圖文簡介

摘要:在陸地上生活,時刻籠罩著我們的空氣中并沒有直接可以攝入體內的營養物質,光靠呼吸空氣可活不下去。但對于水里中小蝦小魚這類胃口小的低級消費者,它們隨便在水底下游一游就可以吃飽了,因為水底下到處都是營養。浮游生物、各種氨基酸以及其他營養物質就是小魚小蝦最好的食物,在水下從來不用擔心這些營養物質的短缺。而且水下的一些生物在吃這方面,比陸地上的生物進化得更有創造性:它們甚至都不用嘴來吃!

- 來源: 科普融合創作與傳播

- 上傳時間:2019-07-24

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助