說到彈珠,大家應該都不陌生吧。童年的時候,幾位要好的小伙伴放學后聚在一起玩耍,拿出各自心愛的彈珠,或者彼此撞擊,或者比賽誰的彈珠先滾進洞里,玩得不亦樂乎。這樣的情形,相信已經成為許多朋友終生難忘的美好回憶。

今天,筆者要向大家介紹一種特殊的彈珠——“液體彈珠”(liquid marbles)。顧名思義,制作這種彈珠的材料不是大理石或者玻璃,而是液體。

液體彈珠如何制備?

很簡單,例如只要把一滴水滴在鋪滿聚四氟乙烯微粒的盤子上,然后搖動盤子,讓水滴滾動幾番,水滴表面就會沾滿聚四氟乙烯的微粒。這時,我們會驚奇地發現,這滴水變得像小石球一樣在固體表面滾動自如,毫無阻力。此時,我們就得到了一顆液體彈珠。

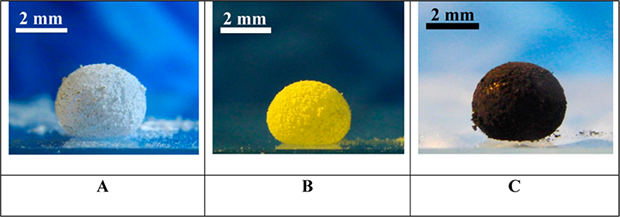

三種不同的液體彈珠,表面的固體微粒分別為聚四氟乙烯(A)、石松孢子(B)和炭黑(C),前兩種固體為疏水材料,炭黑則略具親水性。

(圖片來源:Edward Bormashenko, Langmuir, 2017, 33, 663)

這里提到的聚四氟乙烯就是大名鼎鼎的不粘鍋涂層特氟龍。聚四氟乙烯的一大特點就是不容易讓水沾在其表面,但是在制備液體彈珠時,怎么遇到水滴,它們又主動“貼上去”了呢?

要理解這些看似矛盾的現象,我們必須弄清問題的本質。

液體彈珠的形成和表面能有關

同樣的一滴水,為什么在有些物質表面會很容易鋪展開?例如潔凈的玻璃上,而在聚四氟乙烯這樣的表面上又會傾向于保持原先的液滴形狀呢?

這歸根結底是能量這只看不見的“手”在起作用。

在固體內部,組成它的分子或者原子總是被“自己人”環繞,但在固體表面,這些原子或者分子必須面對“異端”——空氣分子。這就造成了一個額外的能量,我們稱之為表面能。它可以被理解為創造一個新的表面所需要的能量。就像高處的物體會自由下落以減少重力勢能,一個體系也總是試圖讓自身的表面能降至最低。

如果在固體表面鋪上一層水,那么固體表面雖然不再和空氣接觸,但會和水接觸,而水分子則與空氣分子保持接觸。因此,原先固體-氣體界面的表面能被固體-液體界面和液體-氣體界面的表面能所取代。

對于玻璃、金屬等固體來說,與空氣接觸實在是“太痛苦了”,在表面鋪滿水后,雖然看起來表面能由一份變成兩份,但總的能量反而下降了,整個體系變得更加穩定,因此它們非常“歡迎”水在其表面“安營扎寨”。用術語來講,就是能夠被水浸潤。這樣的固體,我們稱之為親水材料。

相反,對于聚四氟乙烯等固體來說,和水相接觸并不比和空氣相接觸強太多,何況又平添水和空氣界面的表面能,總的能量不降反升,自然沒必要如此“折騰”。因此當我們把一滴水放在聚四氟乙烯表面上時,雖然重力仍然會促使液滴流動鋪展,但當液滴足夠小時,重力的“話語權”變得可以忽略不計,此時液滴仍然會盡可能地保持原有的球形。像這樣的固體,我們稱之為疏水材料。

但當我們站在液滴的角度考慮時,就會發現問題又不一樣了。

聚四氟乙烯表面上的水滴并不是完全保持球形,而是會發生一定的變形,從而與固體表面相接觸。這意味著對于水來說,哪怕是與疏水的表面相接觸,仍然好過與空氣接觸。因此,水滴其實“歡迎”聚四氟乙烯的微粒停留在自身表面。

當然,我們還需要考慮聚四氟乙烯微粒的一部分表面積從與空氣接觸變成與水接觸時涉及的表面能變化。但理論計算告訴我們,在這種情況下,即便是聚四氟乙烯這樣的疏水固體材料,總的表面能仍然會降低。因此,聚四氟乙烯的微粒就會乖乖地吸附在水的表面,從而形成我們之前看到的液體彈珠。

有趣的是,如果固體微粒過于親水,反而不容易形成液體彈珠。這是因為它們與水的“親和力”太強,往往不滿足于停留在水的表面,而是“一頭扎進”液滴內部。

那么液體彈珠都有哪些有趣的性質呢?

液體彈珠能有效阻隔液體與固體表面接觸

固體表面有親水疏水之分,在親水表面,水滴應該傾向于鋪展成一層薄膜。然而如果我們把水滴變成相應的液體彈珠時,即便是本來親水的表面,水滴也會保持球形,看起來像是變成了疏水表面。只有當水的體積增加到一定程度時,水滴才會由圓球變形成一個橢球,似乎液體終于浸潤了固體,但實際上這只是重力作用導致的變形。

這種現象之所以會發生,是因為此時水滴表面覆蓋著一層固體微粒,這些微粒以及間隔在其中的空氣阻礙了水與其它固體表面的接觸,因此親水疏水的規律自然不再適用。

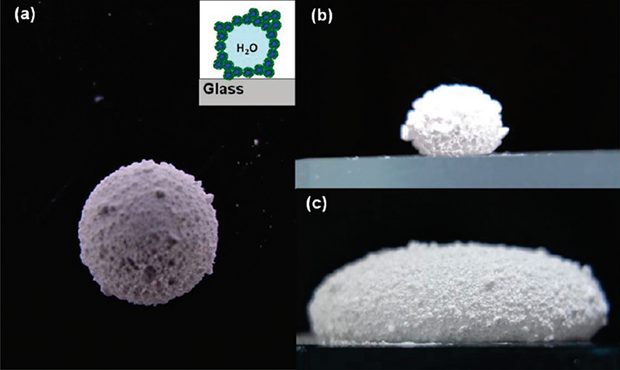

不同體積的液體彈珠及其在玻璃表面上的形態。圖(a)和(b)中液滴體積為15微升,圖(c)中液滴體積為1毫升。

(圖片來源:Syuji Fujii et al. Langmuir, 2011, 27, 8067)

液體彈珠不僅有效地將液體與固體表面隔絕開來,也可以防止包裹在其內的液體與其它液體發生接觸。例如將一滴水放置到一杯水的表面上,無論我們怎么小心操作,水滴還是會迅速匯入“汪洋大海”。但如果先將水滴轉變成液體彈珠再放到水面上,二者不僅不會融合,而且借助于水的表面張力,液體彈珠還能浮在水面上。

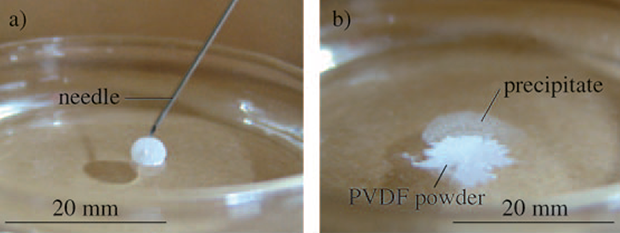

更為有趣的是:眾所周知,碳酸鈉和氯化鈣的水溶液混合后會發生反應,生成不溶于水的碳酸鈣,但如果把氯化鈣水溶液制成的液體彈珠置于碳酸鈉水溶液表面,兩者可以長久地“和平共處”,直到我們用針頭刺破液體彈珠的表面,才會觀察到白色沉淀的生成。(如下圖)同樣,如果將兩顆液體彈珠放在一起,任憑你用力擠壓,它們也不會融合成一顆更大的液體彈珠。這些實驗都有力地表明液體彈珠確實能夠有效阻隔液體與固體或者其它液體表面的接觸。

浮在碳酸鈉水溶液上的氯化鈣溶液的液體彈珠(a),直到被針頭破壞,兩種液體才會相接觸,生成碳酸鈣沉淀(b)。圖(b)中另一種白色粉末為用于形成液體彈珠的聚偏二氟乙烯。

(圖片來源:Edward Bormashenko et al. ChemPhyChem 2009, 10, 654)

從上面這些例子我們不難看出,液體彈珠的性質真的與石子、玻璃做成的彈珠有幾分相似。那么液體彈珠這些有趣的性質能夠為我們帶來哪些幫助呢?

液體彈珠是一個“微型實驗室”

液體在我們生活中發揮著不可替代的作用。包括生命現象在內,大量的物理、化學和生物過程都必須通過液體或者溶液的形式來完成,因此毫不夸張地說,離開液體,我們將寸步難行。然而由于液體易揮發、易流動等特點,如何操控液體成為許多實際應用中面臨的一大挑戰,此時,液體彈珠就成為了一個很好的幫手。

液體彈珠能夠有效地防止包裹在其中的液體與周圍的固體或者其它液體發生接觸,但并不會讓液體與外界環境徹底隔絕。

例如,透過表面上固體微粒之間的空隙,液體彈珠內部的液體仍然可以揮發到空氣中,而外部環境中的氣體也可以滲透或者溶解到液滴中。通過滴管、針頭等工具,我們也可以直接向液體彈珠中添加或者抽取液體而不影響整個結構的完整。

這些特點使得液體彈珠可以成為一個個微型的“實驗室”或者“化工廠”,我們只需要很少材料就可以完成至關重要的分析、測試等操作,同時又不用擔心液體會損失或者污染周圍的環境。接下來就讓我們看幾個這樣的例子。

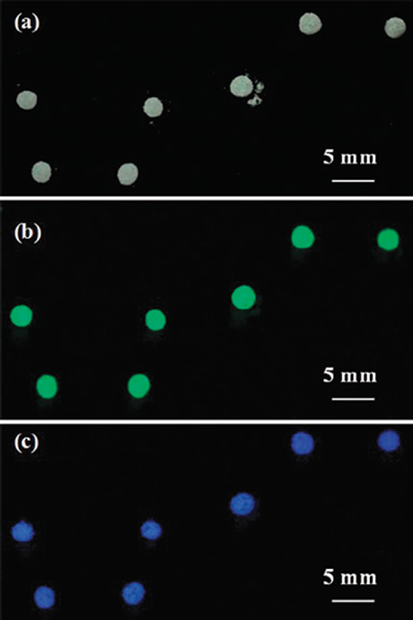

許多氣體都能夠對人體健康帶來危害,而通過液體彈珠我們可以及早發現環境中有害氣體的存在。例如在2010年,來自澳大利亞的研究人員將一種熒光染料的水溶液制成液體彈珠。在紫外線照射下,液體彈珠能夠發出綠色熒光,但如果強腐蝕性的酸性氣體氯化氫溶解到液滴中后,熒光染料的化學結構會發生變化,熒光的顏色由綠變藍。通過顏色的變化,我們就可以感知環境中氯化氫的存在,從而做出防范。

在另外一個例子中,研究人員將氯化鈷水溶液制成液體彈珠。如果環境中存在氨氣,溶解到液體彈珠中的氨氣會與鈷離子結合,改變液體彈珠的顏色,從而提醒我們警惕有害氣體的存在。由于液體彈珠彼此之間即便相遇也不會融合,我們可以把這幾種不同的液體彈珠放在一起,從而對多種有害氣體都能夠有效地進行監視。

利用液體彈珠檢測有害氣體:圖(a)和圖(b)分別為可見光和紫外光下觀察的某種熒光染料水溶液的液體彈珠;圖(c)為液體彈珠接觸氯化氫氣體后在紫外光下觀察的結果。

(圖片來源:Junfei Tian et al. Chemical Communication, 2011, 46, 4734)

在生物醫學實驗室里,液體彈珠同樣可以施展拳腳。

輸血是醫學上極為重要的治療和急救手段,但不相容的血型混合后會導致溶血反應,嚴重時會危及患者生命。因此,高效快速地檢測血型在臨床上至關重要。為了實現這一目標,前述來自澳大利亞的研究小組成功利用液體彈珠開發出了一套血型檢測系統,

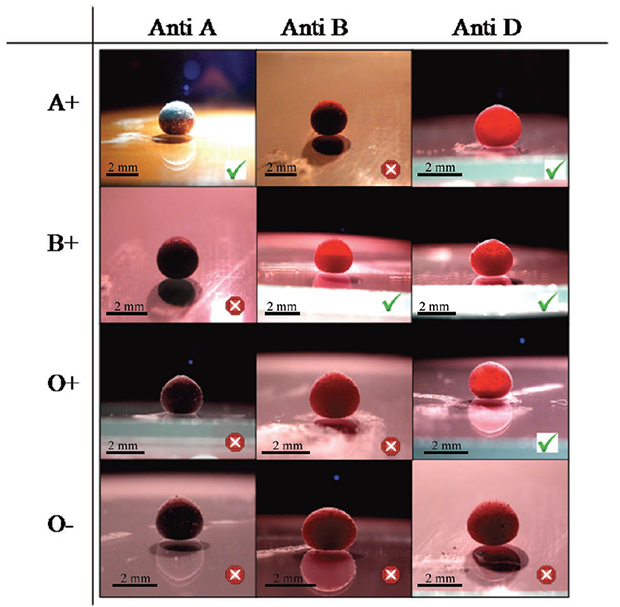

他們將少量血液制成液體彈珠,再分別向這些彈珠中加入特定的抗體。血液彈珠的顏色本來是均勻的,但如果同一種血型的抗原和抗體相遇,就會引發血液凝集,從而使得液體彈珠呈現出顏色明顯不同的兩層。這樣,通過簡單的幾次操作,我們就可以判斷某一血液樣品的血型了。

利用液體彈珠來檢測血型。圖中展示了A+, B+, O+和O-這四種血型血液的液體彈珠分別與A, B和RhD三種抗體混合后的結果。對號表明血液中存在相應的抗原,導致液體彈珠的外觀發生顯著變化。

(圖片來源:Tina Arbatan et al. Advanced Healthcare Materials, 2012, 1, 80)

上面這兩個例子很好地展現了液體彈珠在實際應用中的價值。

不過科學家們更感興趣的則是如何通過液體彈珠這種形式,更好地利用外部刺激來操縱液體。

例如四氧化三鐵是具有磁性的物質,如果把它的微粒覆蓋到水滴的表面,我們就得到了具有磁性的液體彈珠。這樣的液體彈珠可以在磁鐵的作用下滾來滾去,當把磁鐵靠近液體彈珠的一側,那么原本均勻分散在液滴表面的磁性顆粒都會在磁鐵吸引下向這一端靠攏,從而在液體彈珠的表面打開一個缺口。

通過這個缺口,我們可以很方便地向液滴中添加反應物或者提取反應產物,甚至可以把電極等探針插入液滴內部進行實時的分析測試。這些操作結束后,只要將磁鐵移開,聚在一起的磁性顆粒又可以重新均勻分布在液體彈珠的表面,將液滴保護起來。

如果覆蓋在液體彈珠表面的固體顆粒具有彈性,我們可以利用磁場移動顆粒,在液體彈珠表面打開一個缺口

(圖片來源:Yan Zhao et al., Advanced Functional Material, 2015, 25, 437)

如果我們對具有磁性液體彈珠施加一個旋轉的磁場,它們則會像實驗室常用的磁攪拌子那樣轉個不停。假如液滴內部含有固體微粒,在旋轉過程中,這些微粒會在離心力的作用下與液體分離。

你看,通過液體彈珠,我們就得到了一臺微型的離心機。如果讓這樣的磁性液體彈珠在另一種液體表面旋轉,通過測定液體彈珠能夠達到的最大轉速,我們可以推算出與液體彈珠相接觸的液體的粘度。

這樣一顆顆小小的液體彈珠,竟可以幫助我們實現這么多的功能!

怎么樣,液體彈珠是不是既有趣又實用?相信隨著研究的深入,科學家們還將從液體彈珠中獲得更多的靈感,讓它們更好地為我們的生活服務。

參考文獻:

1、Bernard P. Binks, “Particles as Surfactants – Similarities and Differences”, Current Opinion in Colloid and Interface Science, 2002, 7, 21

2、Edward Bormashenko , “Liquid Marbles, Elastic Nonstick Droplets: From Minireactors to Self-Propulsion”, Langmuir, 2017, 33,663

3、Edward Bormashenko et al. “On the Mechanism of Floating and Sliding of LiquidMarbles”, ChemPhysChem, 2009, 10, 654

4、Glen McHale and Michael I. Newton, “Liquid Marbles: Principles and Applications”, Soft Matter, 2011, 7, 5473

5、Junfei Tian et al. “Liquid Marble for Gas Sensing”, Chemical Communication, 2010, 46, 4734

6、Merve Dandan and H. Yildirim Erbil, “Evaporation Rate of Graphite Liquid Marbles: Comparison with Water Droplets”, Langmuir, 2009, 25, 8362

Pascale Aussillous and David Quéré, Nature, 2001, 411, 925

7、Syuji Fujii et al. “Liquid Marbles Prepared from pH-Responsive Sterically StabilizedLatex Particles”, Langmuir, 2011, 27, 8067

8、Tina Arbatan et al. “Liquid Marbles as Micro-bioreactors for Rapid Blood Typing”, Advanced Healthcare Materials, 2012, 1, 80

9、Xuemei Han et al. “Spinning Liquid Marble and Its Dual Applications as Microcentrifuge and Miniature Localized Viscometer”, ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8, 36

10、Yan Zhao et al. “Magnetic Liquid Marbles: Manipulation of Liquid Droplets Using Highly Hydrophobic Fe3O4 Nanoparticles”, Advanced Materials, 2010, 22, 707

11、Yan Zhao et al. “Magnetic Liquid Marbles: Toward ‘Lab in a Droplet’”, Advanced Functional Materials, 2015, 25, 437

毫米大小水滴里竟然有一個實驗室

圖文簡介

摘要:說到彈珠,大家應該都不陌生,但是液體彈珠就很少有人知道了吧。把一滴水滴在鋪滿聚四氟乙烯微粒的盤子上,然后搖動盤子,讓水滴滾動幾番,水滴表面就會沾滿聚四氟乙烯的微粒。這時,我們會驚奇地發現,這滴水變得像小石球一樣在固體表面滾動自如,毫無阻力。此時,我們就得到了一顆液體彈珠。同樣的一滴水,為什么在有些物質表面會很容易鋪展開?例如潔凈的玻璃上,而在聚四氟乙烯這樣的表面上又會傾向于保持原先的液滴形狀呢?

- 來源: 科普融合創作與傳播

- 上傳時間:2019-08-02

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助