高溫過后,全國多個地方出現雷暴天氣,發生短時強降水和頻繁的閃電,一些強雷暴天氣過程甚至持續好幾個小時。有市民拍攝到多段罕見且壯觀的閃電現象,閃電瞬間照亮天空,黑夜仿如白晝。

人類自古以來對雷電(亦作閃電)的巨大威力心存敬畏,最開始,人們從神話、藝術的角度對雷電添加了諸多樸素的理解,認為其是由專司打雷和閃電的天神——“雷公電母”所造就,而西方傳說中也有“雷神”這一角色手持巨錘擊出雷電。

18世紀中葉,著名的富蘭克林風箏實驗后,人們才了解到雷電是大氣中的“放電現象”。實際上,雷電在大氣中由“雷暴”所孕育,它同時還伴隨著密布的烏云和疾風驟雨。

左:對流旺盛的雷暴云及其產生的雷電(圖片來源:Roger Hill/Solent News & Photo Agency,https://solent.photoshelter.com/gallery-image/Supercell-thunderstorms-by-Roger-Hill/G0000TmSzxhYQMLE/I0000v9XNa9gkirg)

右:典型雷暴云內的電荷分布(圖片來源:美國亞利桑那大學網絡課件,http://www.atmo.arizona.edu/students/courselinks/spring08/atmo336s1/courses/spring13/atmo589/lecture_notes/feb19/feb19.html)

雷暴是什么?

在大氣科學研究中,通常將產生雷電的天氣系統過程稱為“雷暴”,它是一種局地性強對流天氣,發生時可伴隨強風、顯著的降水以及頻繁的雷擊(閃電)。

大氣中的水在不同壓強和溫度下可呈現氣、液、固等相態。水汽遇冷凝結成的小水滴和冰晶,聚合浮中空中成為云,當氣流“托”不住云,往下掉落并融化成的水滴即是雨。眾所周知,對流層大氣的溫度隨高度遞減,在幾公里高度上即可降至冰點,所以,濕熱空氣的對流抬升是形成云和雨的關鍵。地球表面受太陽輻射加熱不均勻、冷氣團和暖氣團的交匯、氣流遇地形阻擋爬升等,都可能形成對流抬升。若水汽充沛、對流旺盛,抬升形成的云可達幾到十幾公里厚,最終將降下傾盆大雨。

在高空零下十幾到幾十度的環境中,大量水成物粒子發生增長、碰撞、合并、分離等過程,是雷暴云起電的根源——大氣對流的不穩定和能量的劇烈變動,使得雷暴系統內部存在復雜的氣流運動,水汽凝結而成的小冰晶,隨著氣流運動和環境溫度的變化,將發生花樣百出的變身,形成雪晶、雪花、雹(如軟雹、小雹粒、冰雹)等等。此外,雷暴中還存在0度以下仍未結冰的“過冷水”。在復雜的氣流中,它們之間的“摩擦”無可避免——于是,電就被“擦”了出來。

具體而言,在零下十幾到幾十度的環境中,冰、雪、雹等粒子的身姿體態和大小重量不盡相同,隨氣流運動的速度也就快慢有別,不同粒子間的碰撞就必然發生!微觀上,冰、雪、雹等粒子的碰撞和彈開,會發生細小的電荷轉移,使不同粒子攜帶正、負相反的電荷;宏觀上,不同粒子因密度、重量的差別而隨氣流分層聚集。形象的說,雷暴系統如同一臺巨型抽揉摩擦設備,使原本中性的云體不斷分離出正、負電荷——雷暴云被充電了!

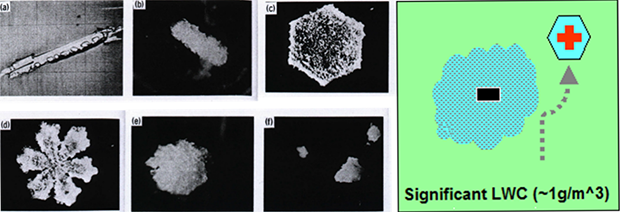

左:云中不同形態的冰晶、雹粒子(圖片來源:華盛頓大學云和氣溶膠研究克課題組,見專著《Atmospheric Science-An Introductory Survey》)

右:水粒子碰撞和彈開形成電荷分離示意圖(圖片來源:Clive Saunders教授)

雷暴云在發展旺盛的過程中逐漸攜帶大量電荷,就像無處安放的憤怒,時刻等待著被釋放,那些刮破天際的一道道閃光,是不同云層之間、或云與地之間電荷瞬間釋放的橋梁。作為長距離、高電壓、強電流的大氣放電,雷電可產生很寬頻段的強電磁輻射,覆蓋無線電波、可見光乃至X射線和伽馬射線頻段。雷電通道的高溫可達上萬度,通道周圍被瞬間加熱膨脹的空氣形成沖擊波,發出轟隆隆的雷聲。與此同時,雷暴中的上升氣流也逐漸托持不住大量的冰、雪、雹等粒子,它們掉落并融化成雨滴,于是我們便看到了“地上雨水嘩嘩啦啦,天上閃電噼噼啪啪”的景象。少數情況下,過于強盛的對流使雹粒生長太大,掉落至地面的過程中甚至來不及融化,就是我們所見到的冰雹。

延伸閱讀:長期以來,雷暴云的起電機制是大氣電學研究一大難題,以雷暴云內水成物粒子的碰撞、分離為核心的“粒子荷電機制”是目前學界認可度最高的主要起電機制,可進一步細分為“非感應起電機制”(如文中所述)、“感應起電機制”(即在電場中被極化的不同粒子碰撞時,接觸部分發生異性電荷中和,彈開后各自攜帶凈余的正、負電荷)、“次生冰晶起電機制”等。已有觀測所揭示的雷電活動與云內參量的關系,多支持這類起電機制在雷暴起電中的主導作用。

此外,學界對雷暴起電還提出過其他假說,例如粒子的破碎、凍結、融化起電機制,以及與晴天大氣電場中自由電荷有關的離子擴散、離子捕獲機制等。

雷暴天氣很“暴躁”,但也有益

可能你會覺得,云、雨、電的愛恨糾結,在雷電發生的那一刻就已塵埃落定,但不為人熟知的是,雷電對大氣還有更影響深遠的物理和化學作用。就全球大氣而言,在天氣晴的時候,電離層會往地球不斷釋放大氣電流,持續消耗電離層的“電能”,而雷暴和雷電則是維持電離層電位的重要“發電機”,它們通過雷暴云起電(直流)和雷電(交流)給電離層充電。

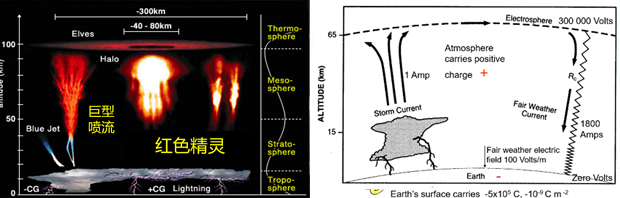

對流層雷電還能在幾十到上百公里高度的中層大氣激發紅色精靈等放電事件。中層大氣放電事件,是由對流層雷電所引發的一種瞬態發光現象,一般發生于40-90 km高空,具有紅色精靈(Red Sprite)、藍色噴流(Blue Jet)、巨大噴流(gigantic get)、淘氣精靈(Elves)、光暈(Halo)等多種形式。紅色精靈是最為常見的中層大氣放電事件,通常由強度較大的正極性云對地閃電所誘發。對流層雷電引發的放電能改變這些區域的溫度、電子密度等物理狀態,并可能威脅在該區域的臨近空間飛行器、浮艇等。與此同時,雷暴還是上部對流層大氣的“制冷空調”,并輸送水汽產生明顯的加濕作用。此外,雷電擊穿空氣的過程中,高溫高壓下氮氣和氧氣被完全電離,并進一步形成氮氧化物LNOx,這種氧化物是大地農作物兩好的“肥料物質”。所以,雷雨在灌溉大地的同時,還起到“施肥”的作用呢!而留在大氣中的氮氧化物,則作為全球氮循環的一部分,對氣候變化產生影響。

左:雷暴、雷電作為全球大氣電路發電機示意圖(圖片來源:Colin Price教授講義《The Global Atmospheric Electric Circuit》, https://www.tau.ac.il/~colin/courses/AtmosElec/Global%20Circuit2013.pdf)

右:發生于對流層的雷電激發中層大氣放電示意圖(圖片來源:Pasko, V. P., 2003, Atmos. physics: Electric jets, Nature, 423(6943), 927–929, doi:10.1038/423927a)

隨著研究的推進,人們對云、雨、電在雷暴云中交織的眾多科學問題,正在逐步獲得較為透徹的理解和認識,將雷電活動與雷暴天氣系統不同參量之間的定量關系(包括動力學參量,如水平、垂直方向上的風向、風速及其變化;微物理參量,如冰、雪、雹、過冷水、雨滴等的生消演變和分布狀態;降水量等),應用于數值模式中,既可以對強對流、雷暴天氣進行預警,也可以對雷電的發生潛勢等進行預報,從而提高對雷暴災害天氣的防御能力。

參考資料:

1. 郄秀書, 張其林, 袁鐵, 張廷龍 (2013), 雷電物理學, 科學出版社, 北京.

2. Rakov, V. A., & Uman, M. A. (2003). Lightning: Physics and Effects. Cambridge University Press.

3. Williams, E. R. (2001), "The electrification of severe storms." Severe Convective Storms. American Meteorological Society, Boston, MA.

4. Pasko, V. P. (2003), Atmos. physics: Electric jets, Nature, 423(6943), 927–929, doi:10.1038/423927a.

5. 美國國家宇航局NASA網站資料:《The Hidden Life of Thunderstorms》

6. 講義《The Global Atmospheric Electric Circuit》by Colin Price.

雷暴天氣為何如此暴躁

圖文簡介

摘要:高溫過后,全國多個地方出現雷暴天氣,發生短時強降水和頻繁的閃電,一些強雷暴天氣過程甚至持續好幾個小時。人類自古以來對雷電的巨大威力心存敬畏,直到18世紀中葉,著名的富蘭克林風箏實驗后,人們才了解到雷電其實是大氣中的“放電現象”。實際上,雷電在大氣中由“雷暴”所孕育,它同時還伴隨著密布的烏云和疾風驟雨。那么雷暴究竟是什么?又是如何產生的呢?

- 來源: 科普融合創作與傳播

- 上傳時間:2019-08-06

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助